邂逅小古文,品文言之美

許玲玲

摘要:近年來,語文課程體制在不斷改革和深化,“小古文”已經開始悄悄走進小學語文課堂。在小古文學習啟蒙階段,教師如何尋找合適的學習方式,讓學生通過小古文領略中國博大精深的文字,感受漢語的無窮魅力就顯得很重要。基于此,本文從趣味引領,風景這邊獨好;賞玩為本,綻放古文活力這兩個方面,詳細闡述了在小古文教學中如何激發學生的學習興趣,提升學生的古文學習能力。

關鍵詞:小古文? 趣味引領? 賞玩為本

研讀統編教材不難發現,小古文不論在篇幅或選材上與之前都有了很大改變,但單純依靠教材中的幾篇小古文,很難對學生產生較大影響。因此,一線語文教師應依據學生的年齡特點,尋找適合的小古文,打開一扇閱讀之門,引導學生學習淺顯的文言文,穿越時空,感知小古文的魅力,愛上小古文。在教學實踐中,筆者發現朱文君老師編寫的《小學生小古文100課》是一個不錯的選擇,于是和三年級學生一起開啟了一段有趣、輕松的“小古文”之旅。

一、趣味引領,風景這邊獨好

對初學文言文的學生來說,小古文是一種新鮮事物,它宛若一位白發蒼蒼、戴著眼鏡、一臉嚴肅的老者。在閱讀古文之前,很多學生都會產生畏難情緒,所以拉近學生與小古文之間的心理距離很重要。

1.故事導入,引人入勝

正所謂:“良好的開端是成功的一半。”在小古文教學中,教師可以利用故事導入法,讓學生通過聽故事對文本內容產生濃厚的興趣,積極主動地投入學習。有了這一良好的開端,便可以為接下來的教學打開成功之門,課堂教學也開始漸入佳境。如教師在教學《五官爭功》時,教師可以這樣導入:

教師說:“同學們,老師昨晚做了一個夢。”(稍作停頓,學生一臉好奇地看著老師)

學生說:“那是一個怎樣的夢?老師,你快說說吧。”

教師說:“嗯……我夢見我的嘴巴和鼻子吵架了,嘴巴覺得自己談古論今,功勞最大,不應該住在鼻子下面……”(此時稍作停頓)

學生說:“接著呢?鼻子怎么說?”

教師說:“鼻子不甘示弱,覺得自己的功勞也不小,因為只有它能氣聞到氣味,理所當然應該住在嘴巴的上邊……眼睛也不服氣了……想不想聽聽它是怎么說的?”

在教學中,教師以講故事的形式導入小古文,激發了學生的學習興趣。這樣,學生才會愿意親近、樂于學習小古文,體驗學習小古文的樂趣。

2.音像結合,點燃熱情

孔子曰:“知之者,不如好之者;好之者,不如樂之者。”由此可見,樂學是學習的最高境界。多媒體設備的使用在課堂中十分常見,教師可以于小古文教學中運用小古文,刺激學生的感官,最大限度地喚醒學生的學習欲望。

如小古文《蘆花》只有短短25個字,但展現了蘆花的靜態美、色彩美、動態美。這時,教師可以讓學生聯系生活實際,想象“一片白色、花飛如雪”的美景。在學生盡情描述后,教師再用圖片、視頻展現相關情景,讓文字圖像化。

音像結合可以極大地點燃學生學習熱情,這樣的情境教學會形成濃郁的小古文學習氛圍,有助于打造高效的課堂,從而簡單有效地調動學生學習小古文的積極性,讓他們以滿腔熱情感受小古文的魅力。

3.導圖巧用,提升興趣

思維導圖能把學生對相關內容的理解、推測過程等直觀地呈現出來,使相關教學內容更加條理化、清晰化,更有助于學生理解、思考、記憶,達到激發學習興趣的目的。

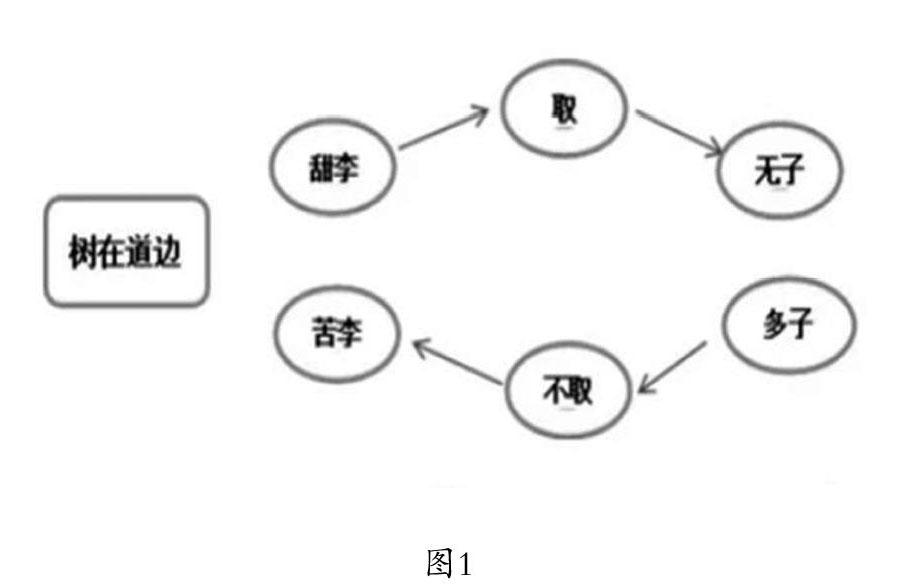

如《道邊李苦》中有一句非常有趣、有道理的話:“樹在道邊而多子,此必苦李。”學到這兒,有些學生提出了自己的疑惑:“李子不是甜的嗎?王戎為什么說它是苦的呢?”面對這一疑惑,教師可以用言語解釋:“即這棵李子樹長在路邊,若是甜的肯定被人們‘取而‘無子;而現在‘多子,人們‘不取必是‘苦李。”教師也可以借助圖1的形式幫助學生梳理,直觀呈現相關內容,便于學生識記和理解。

圖1

制作思維導圖不僅符合學生的年齡特點和思維發展規律,還有利于鍛煉學生的邏輯思維幫助學生梳理文章主線,便于復述文本,加深對文本的理解,把相關事件表述得更清楚,達到事半功倍的效果。

俗話說:“教學有法,教無定法。”教師應緊扣每篇小古文的文本體式和言語形式的特殊性,采用輕松有趣的教學方式,最大限度地激發學生學習小古文的興趣。久而久之,學生就不會對小古文避而遠之,而是會驚嘆:“學好小古文,其實并不難。”

二、賞玩為本,綻放古文活力

小古文作為一種特殊的文體,言簡意豐是它的最大特色,所以在教學時,教師應突出它的文體特色。因此,教師要結合小古文的特性和學生的實際,以激發興趣為主,賞玩為本,綻放小古文的活力。

1.變換形式,輕松誦讀

古語有云:“書讀百遍,其義自見。”可見誦讀的重要性。小學生具有較強的模仿力、豐富的想象力,依據這一特點,在開展小古文誦讀時,教師可以變換不同的誦讀形式,充分挖掘讀的樂趣,讓學生樂在其中。

如《放風箏》這篇四字一句的小古文節奏感明顯,教師可以鼓勵學生有創意地讀一讀。如一邊拍手一邊打節奏地讀;可變換節奏地讀(青——草地,放——風箏,汝——前行,吾——后行);用《小星星》的曲調唱一唱。

教師把傳統吟誦引入課堂,學生會發現小古文的語言精妙、節奏明快,在搖頭晃腦中讀得不亦樂乎。

2.巧設懸念,步步猜讀

在教學時,教師可以不按常理出牌,通過巧設懸念,就某個情節吊足學生胃口,誘發他們盡情想象、猜讀,借助這“東風”讓他們產生疑問,充分調動他們探究的好奇心,最后產生閱讀的期待。

如在教學《貓捕魚》時,筆者以“一貓伏缸上”為契機,先邀請一位學生演一演,很多學生躍躍欲試,一位男生走上來,只見他挽起袖子,把手當作貓爪趴在“魚缸”旁,全神貫注地盯著“金魚”,做出極想把金魚據為己有的樣子。筆者順勢引導學生讀:“一貓伏缸上。”再讓一位學生上臺,學生說道:“兩貓伏缸上。”緊接著,筆者指著那兩個學生提出問題:“欲何為?”臺下的學生一點即通,答案也呼之欲出:“欲捕食之。”

在教學這篇小古文時,筆者就像講故事一樣,一句一句地說,每句都會為下一句留下懸念,每出示一句,便讓學生猜一猜下一句會怎么說,引發學生的閱讀期待。

3.角色扮演,體驗情趣

俗話說:“一鼓作氣,再而衰,三而竭。”鑒于此,教師應以多樣化的教學手段為發力點,增強學生小古文學習的多元體驗。小古文的最大特色是人物形象鮮明,故事富有戲劇性和哲理性。根據這一特點,教師可以讓學生進行模仿和表演。

在教學中,教師應引導學生走進文本,討論、揣摩、研讀人物的動作、語言、神態等,試著唱一唱、讀一讀、演一演。如教師可以采用情景劇的方法教學《貓斗》,采用影視配音的方法教學《伯牙絕弦》,采用趣味接龍玩讀教學語言形式比較規整的小古文……這樣一來,學生會學得輕松一點,覺得小古文學習極其有趣、好玩,在“賞玩”中領悟了小古文語言的節奏美、音韻美、簡約美。

古文,其實離我們并不遠!作為一名語文教師,只要采用靈活多樣的教學方法帶領學生在玩中學、學中樂、樂中探究,日復一日,學生就會喜歡上小古文,由“好之者”變成“樂之者”,自發學習小古文,讓漢語經典文化在學生中傳承下去。

參考文獻:

[1]趙娟.情趣:打開小古文學習之門的金鑰匙[J].語文知識,2017(2).

[2]陸軍.編劇理論與技法[M].北京:中國戲劇出版社,2010.

(作者單位:浙江省溫嶺市大溪鎮方山小學)