南京林業大學留園植物造景改造設計

彭泓玲 王睿潔 劉欣雨 周軍

摘要:對南京林業大學二村留園進行多次實地考察和研究分析后,發現留園的植物造景設計需要完善的方面有很多。本文將重點探討南林留園植物造景的原則、手法及改造計劃和保護建議。

關鍵詞:留園;造景原則;改造計劃

中圖分類號:TU986 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)11-0-02

0 引言

利用植物造景的手段將新的改造方案用于南林二村的留園設計之中,按照園林設計的方法對植物材料進行相應的組合與排序,再結合區域景觀主題,使植物的種類搭配和景觀小品相呼應,給予人們視覺和精神上的慰藉。我們本次將植被覆蓋率較高的南京林業大學作為植物造景研究區域,并將校園中植物配置較為經典的留園作為具體研究對象,以下為研究結果。

1 場地分析

1.1 區位分析

留園,坐落在江蘇省南京市玄武區龍蟠路南林本部校區的二村居民區中[1]。其雖處在一座趨向老齡化的普通住宅小區內[2],但卻擁有優越的地理位置、良好的自然環境、濃厚的人文氣息,以及較為完善的公共基礎設施[3]。

1.2 交通分析

留園正處在校園道路密集交錯的地段。學校兩個主干道在此相交,北邊有直通東門和北三門的主路,四周遍布次路。園內則以觀賞型路徑為主,地質以鵝卵石為主[4]。

1.3 環境分析

南京屬北亞熱帶濕潤氣候,冬季干燥寒冷,夏季濕熱多雨。據調查,南京市年平均降雨量為1096.5毫米,相對濕度約為76%。每年6至7月的梅雨季節,雨量最多,全年約有55%的降水集中在5至8月。因此,南京春、夏季的降水明顯大于秋、冬季[5]。

2 植物造景分析

2.1 植物種類的分析

留園的植物種類非常豐富,據不完全統計,約有19種不同類型的植物,其中有11種喬木,8種灌木。喬木包括7種落葉喬木(銀杏、樸樹、二球懸鈴木、龍爪柳、雞爪槭、紫葉李)和4種常綠喬木(香樟、側柏、荷花玉蘭、棕櫚),灌木包括4種落葉灌木(紫薇、榆葉梅、金葉女貞、金鐘花)和4種常綠灌木(黃楊、女貞、海桐、棣棠)。

2.2 植物分層分布分析

2.2.1 上層區域

在對留園的植物進行實際分析后,發現其骨干樹種——喬木在場地中占比較大,約占總數的32%,它們的高度基本在10米左右。如上層喬木中的二球懸鈴木,分支點高,樹冠大,這給該區住戶提供了良好的休憩環境。但季節性變化明顯的喬木卻也暴露出初期造景設計的不足——由于其過于茂盛且無人打理,樹冠遮擋了該地區大部分陽光,頂部陽光遮擋率過高,使得陽光利用率大幅降低,阻礙了中下層植物的正常生長。

2.2.2 中下層

中下層區域中,植物種類和色彩都較為豐富,觀賞價值高,金鐘花、棣棠等矮叢灌木較多,但因疏于管理,結構不明。且上層疏于管理的喬木阻擋了視線,使場地的植物在種類與色彩搭配上都雜亂無章。

3 留園綠地現狀的缺點

留園小水域的體系中沒有較為穩固的生態系統。在季節變換的時節里,植物種類豐富就顯得較為重要;此外,根據植物生長期合理安排種類也是非常必要的。植物的分層分布非常平均,沒有特點,身處其中私密性較差;地面凹凸不平;植物色彩搭配異常。

4 留園使用的植物造景原則與手法

4.1 因地因時制宜原則

4.1.1 因地制宜

在自然環境中,植物間關聯緊密,且難以脫離生態環境而單獨存在。在統一的地理環境中,不同的植物能相互影響,留園雖是小型的水域生態環境,但上中下層植物的區位及比例分布也具有自我調節能力[6]。造園者常利用原有的自然條件[7],將場地中的不利因素或缺陷轉化為景觀的一部分[8]。

4.1.2 因時制宜

時間是植物造景時要注意的一個重要元素[9],所有植物的生長周期都有季節性變化規律。因此常使用常綠與落葉植物搭配,使其在季節更替的時段仍保持活力,以此提升空間環境的豐富性。例如現階段的常綠喬木香樟、側柏、落葉喬木紫薇、金鐘花搭配,秋冬季銀杏、紫葉李相繼落葉后,仍有常綠的香樟、側柏,可以繼續保持留園小水域環境與色彩的豐富性[10]。

4.2 基本手法

留園采用了“喬-灌-草”的復層植物群落模式,在有限空間內巧妙運用了障礙、借用、疏林[11],還對植物單體采用了相對、排列等造景手法[12],展現了植物的造型特點和環境藝術設計的整體特色[13]。同時使地形、水體、植被、構筑物等要素結合起來[14],對池塘及周圍區域進行了分隔[15],給予在亭中休息的人一個較為私密的空間[16]。

5 植物改造措施

5.1 養護改造措施

留園的植物缺少日常養護,導致現有景觀與設計之初的樣貌有很大差異,所以加強日常養護也是改造留園的一個重要環節。在植物養護過程中應強調日常化,勤澆水、勤施肥、及時修剪整理,促使群落結構穩定,優化植物的景觀效果,并安排人員定期養護檢查[17]。

5.2 空間改造措施

留園原本的植物造景受空間格局等因素的限制,重心基本都在尺寸的把握與結構的優化上,“造景”要素占比相對較小。我們要以發展的眼光看待留園植物景觀效果的形成。

部分植物景觀天際線過于整齊,林冠線不夠美[18],要加以豐富。考慮植物在季節中不同的生長變化形態[19],同時綜合考慮場地內景觀、環境、適用人群[20]來確定該場地的基礎、主要和次要植物,讓基礎植物串聯空間,主次植物搭配成豐富的植物群落[21]。提高垂直空間的利用率與綠化覆蓋率,適當預留發展空間[22],增進人、物、空間三者之間的關系[23]。

6 鋪裝及公共小品改造

6.1 地面鋪裝改造

南林二村是老年人居住社區,留園的設計應更趨向為老年人服務[24],因此計劃將高低不平的亂石路鋪裝成平坦的鵝卵石平地[25](如圖1),便于行走。

(圖片來源:作者自攝,LUMION自制)

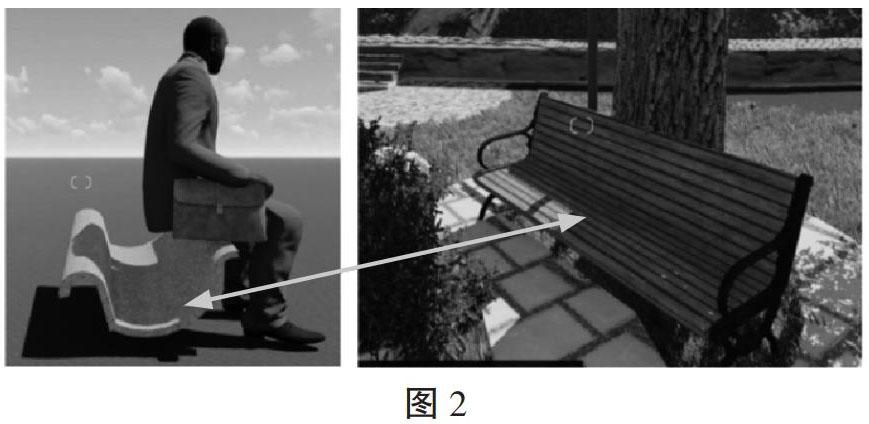

6.2 石凳改造

經走訪調查,70%的二村住戶對留園的休憩長椅有較大爭議。二村原有的石凳過于在意設計感而忽視人體工程學[26],所以建議將石凳換成普通木凳[27](如圖2),觀賞性和舒適度兼備。

(圖片來源:作者自攝,LUMION自制)

6.3 路燈改造

二村區域照明系統較薄弱,設置便于夜間活動的照明系統[28]。

6.4 池塘護欄改造

湖邊安全性較差,在湖邊增加一圈防護欄桿提升安全性。

6.5 健身器材改造

采訪得知,56%的居民對健身器材有較大的需求。可將原本多余的荒草地改造成健身場地[29],底部鋪上橡膠減震地墊,安裝適合老年人運動的健身器材[30],方便周圍居民的健身與休憩。

7 結語

通過對南林留園的調研和分析,小組提出了對留園的改造計劃和建議,在思想碰撞的過程中找到了滿意的改造方向和方案,將中國傳統園林的造景思維與留園實際情況結合,改善調整其基礎設施和基本景致,能讓留園給予居民更加優良的游玩體驗。

參考文獻:

[1] 張一銘,何佳.產教融合視野下校園文創設計實踐與探索——以南京林業大學為例[J].藝術科技,2020,33(23):49-50.

[2] 劉思源,施美伽,劉力維.住宅用地的生態化研究[J].藝術科技,2020(22):174-175.

[3] 楊永康,湛磊.淺析地域文化對建盞的影響[J].藝術科技,2020(13):44-47.

[4] 劉思源.新中式景觀在公共區域中的應用研究[J].藝術科技,2020(21):183-184.

[5] 趙哲,黃維彥.基于地域文化的書屋空間環境設計——南京老城南舊屋改造設計[J].美術教育研究,2020(13):101-102,116.

[6] 董利婷.南京月牙湖公園小水域植物造景初探[J].美術教育研究,2020(19):103-104.

[7] 石宇琳,曹磊.城市景觀設計中地域性元素的應用研究[J].美術教育研究,2020(20):76-77.

[8] 吳逸,葉潔楠.傳統園林造園手法在當代城市公園景觀設計中的運用——以常州市人民公園為例[J].美術教育研究,2020(10):81-82.

[9] 張穎,曹磊.淺析南京云錦裝飾元素及其在現代室內裝飾中的運用[J].藝術科技,2020(20):173-174.

[10] 孔露.赤色在中國建筑設計中的應用與發展[J].藝術科技,2020(21):165-166.

[11] 白云,回鈺.枯山水在庭園微景觀設計中的應用[J].藝術科技,2020,33(23):1-2.

[12] 劉婷,何佳.大運河文化帶文化遺產品牌設計研究——以常州青果巷歷史街區為例[J].美術教育研究,2020(11):86-87,98.

[13] 王宇穎,蔣暉.現代設計師“工匠精神”的傳承與發展[J].藝術科技,2020(19):50-53.

[14] 楊婧熙,丁山.基于自然體驗的城市生態公園設計研究——以南京珍珠泉公園為例[J].美術教育研究,2020(16):92-93.

[15] 錢志偉,吳冬蕾.淺談南京民宿中植物景觀的選擇與應用[J].美術教育研究,2020(24):86-87.

[16] 居雨欣.劉國鈞故居裝飾圖案的研究[J].藝術科技,2020(21):169-170.

[17] 梅沄澍.基于海綿城市理念的城市排水系統設計[J].藝術科技,2020(21):15-16.

[18] 張繼強,張乘風.建筑與園林中設計形式的美學初探[J].美術教育研究,2020(14):118-119.

[19] 李欣,王夕倩,錢麗紅.現代化居住區景觀設計的植物造景美學[J].藝海,2020(5):88-89.

[20] 張亦真,葉潔楠.場所精神在景觀設計中的價值探究[J].藝術科技,2020(22):178-179.

[21] 回鈺.生態視域下的江南私家園林技藝研究[J].美術教育研究,2020(22):97-98.

[22] 劉云田.留白手法在城市建筑設計中的應用——以青果巷為例[J].藝術科技,2020(21):159-160.

[23] 高婧.敘事與體驗:城市公共空間的沉浸式設計與表達[J].美術教育研究,2020(13):92-93.

[24] 單一雯,王春.公共藝術設計中人與自然和諧共生主題初探[J].藝術科技,2020(20):179-180.

[25] 張曉晶,吳冬蕾.景觀都市主義視角下城市邊緣區域景觀研究[J].美術教育研究,2020(20):78-79.

[26] 劉雅榮,葉潔楠.基于地域特色營造的商業步行街景觀設計研究[J].藝術科技,2020(19):103-106.

[27] 張亦禹.探究江南傳統民居建筑裝飾藝術及其傳承與發展[J].藝術科技,2020(21):173-174.

[28] 趙坤,李永昌.鄉村新民居室內環境體系研究[J].家具與室內裝飾,2020(06):114-116.

[29] 廖海橦,徐昊,王夕倩.廢棄火車站復興計劃——南京下關火車主題公園創新設計研究[J].美術教育研究,2020(6):78-79,82.

[30] 曹匯之,王夕倩.無障礙設計在城市公園中的應用——以南京中山植物園為例[J].藝術科技,2020(10):107-110.

作者簡介:彭泓玲(2000—),女,江蘇常州人,本科在讀,研究方向:環境設計。

王睿潔(2000—),女,江蘇鎮江人,本科在讀,研究方向:環境設計。

劉欣雨(1999—),女,江蘇鹽城人,本科在讀,研究方向:環境設計。

周軍(1998—),男,江蘇泰州人,本科在讀,研究方向:環境設計。

指導老師:李青青(1990—),女,湖北武漢人,博士,講師,研究方向:生態設計、設計理論。