自主發展 適時支架

張衛蘋 劉爽 張悅

團結湖第一幼兒園創建于1981年5月,是北京市第一批居民小區配套幼兒園。隨著進入21世紀,國家更注重創造力的培養,培養創造型人才是提升國家核心競爭能力的需要,也是個人發展的需要。幼兒具有創造的潛能,其創造力發展具有可塑性。我園早在1995年就開始進行《幼兒創造能力培養的研究與實踐》課題研究,2011年獨立承擔北京市朝陽區教育科學“十二五”規劃課題《創造教育園本課程的實踐研究》。

在持續不斷的研究中,我們發現,幼兒創造性的培養離不開探究意識的萌發、發散性思維和解決問題能力的培養,更需要一個集體分享、展示、共同激發的平臺,而且幼兒的創造能力發展不是無中生有的,需要教師給予一定的支持與適時的引導。

在創造力培養中,教師應以激發幼兒的探究意識為基礎,讓幼兒通過主動探索和親身參與,在不斷發現問題、解決問題、歸納經驗、遷移運用的過程中建構新知識,自主發展創造能力。同時,通過指向創造性發展的集體教學活動、指向多元評價的綜合性藝術節,搭建幼兒與周圍環境互動的平臺,為幼兒提供創造能力展示的機會,讓幼兒在與周圍環境中的人、事、物互動過程中,增強溝通合作能力,變得更加自信。因此,實踐過程中,我們以探究性主題活動、創造性集體教學活動以及“小創意、大智慧”園級綜合藝術節為基本途徑,以“支持幼兒在有益身心的活動中主動學習,獲得創造性發展”為園本課程理念,以創造性發展為課程目標,努力促進幼兒創造力的發展。

以探究性主題活動為牽引,激發幼兒的探究意識

在開展探究性主題活動中,幼兒在教師的支持下,圍繞一個主題進行自主觀察、探究,發現問題,并通過探索、觀察、分析、記錄等方式解決問題,伴隨問題解決過程又不斷產生的新問題,進行新的探究。在不斷進行發散性思考、分析、聚焦、變通的過程中,探究意識被激發。

基于真實的情景,激發幼兒自主提問

探究式主題活動要基于幼兒的直接經驗,幫助幼兒獲取豐富的學習體驗,滿足其探究的好奇。幼兒好奇心最直接的表現為善于發現問題、提出問題。而激發幼兒提出問題的最好方式是創設真實的情境,提供寬松的環境,讓幼兒的學習內容更生活化,具有趣味性、游戲性,這樣幼兒才能提出真實的問題。

教師在開展活動前需做好充分準備。可以為幼兒提供不同種類的材料,鼓勵幼兒摸一摸、看一看以提出問題;還可以把幼兒帶入真實情境中,調動幼兒參與的積極性,主動提出問題,促進創造性思維的發展。

比如,開展關于汽車的主題活動,教師帶領幼兒參觀汽車博物館,鼓勵幼兒說出對車的已有認識,激發他們提出問題。通過參觀,幼兒提出很多問題:后備箱原來這么大?車上怎么這么多按鈕?車上為什么這么多鏡子?汽車牌子都一樣嗎?安全帶為什么這么長?方向盤為什么這么沉?車轱轆為什么是對稱的?這些都是幼兒在真實情景中自主提出的疑問。

在師幼互動中形成指向合作探究的問題,推動活

動深入開展

探究性主題活動的過程,是幼兒之間、師幼之間共同探究的過程。什么樣的問題能引發幼兒從個體探究走向合作探究,促進幼兒在集體教育環境中發展創造性呢?教師除了要注重收集不同幼兒腦海中閃現的各種“小問號”,更要把握探究性主題活動內容的方向性與系統性,甄選出能激發幼兒合作探究意識的問題,并將問題拋回給幼兒。這是對幼兒教師專業性的考驗。通過實踐,我們總結出:教師提出更有開放性、挑戰性特征的問題,通過幼兒之間、師幼之間的多輪討論,能幫助形成指向合作探究的有效問題,進而更有效地促進幼兒創造性思維的發展。

同時,教師要著眼于幼兒的“最近發展區”。只有在不脫離現有發展水平,且具有一定挑戰性的學習中,幼兒才能真正獲益。

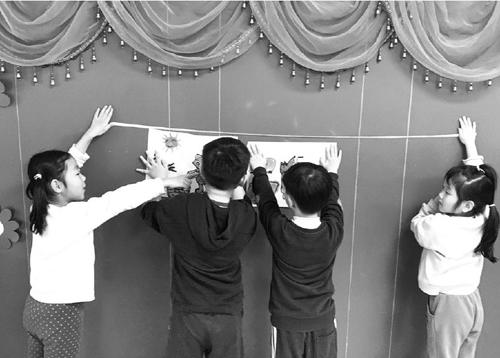

比如,在一次布展活動中,教師提出:“怎樣把40張畫(32張橫版、8張豎版)布置到同一面墻上?”這是一個具有開放性和挑戰性,能帶來頭腦風暴、能引發爭辯與討論的問題。一名幼兒提出先把這些畫放到墻上比比,再找到貼的地方,只見他拿起一張畫就從墻的左側開始,“一張、兩張、三張……”一邊說,一邊向右移動這張畫。其他幼兒指出:“這樣有的畫和后面的畫距離太近,有的太寬,都不一樣,不知道一行能擺幾張畫。”另一名幼兒指出,可以兩個人量墻有多長,兩個人量每張畫有多長,量完看看一排可以放幾張畫。測量完后,幼兒提出問題:一面長度是389厘米的墻上,可以放幾張37厘米的畫?幼兒覺得太難了,決定一張一張將畫擺在墻上。又有幼兒提出:“畫與畫之間留有空隙最好看,怎樣才能讓畫與畫之間的間距一樣寬呢?”他們想出了在兩幅畫之間借助放雙面膠的方法,以保持間距一致。幼兒運用已有的關于工具測量、整體與部分的關系、平面設計與合理布局等多方面經驗,經過多次嘗試與調整,出色地完成了具有挑戰性的布展活動,在不斷的挑戰中促進創造力的發展。

嘗試多種方法解決問題,促進幼兒創造性思維發

展

在探究性主題活動中,由于幼兒的生活經驗、觀察角度不同,教師要鼓勵幼兒充分發揮發散性思維,允許幼兒通過多視角分析問題,嘗試多種方法解決問題,從而促進創造性思維發展。比如,在有關雞蛋的主題活動中,大班圍繞“如何保護蛋寶寶”的問題開展活動,要求幼兒在身體不與蛋寶寶分開的條件下,保證蛋寶寶不能碎。幼兒采用不同的方法,有的將雞蛋放在兜里,有的直接拿在手里,有的在雞蛋上包一層紙后放進兜里。但這些方法由于影響幼兒的一日活動,幼兒實踐下來都覺得不太可行。于是有的幼兒背起一個雙肩包,將蛋寶寶放在雙肩包里,有的將蛋寶寶放在自己的斜挎包里,有的還在包里塞了很多面巾紙,以免蛋寶寶碎掉。活動過程中,幼兒積極嘗試用不同方法解決問題。

在探究性主題活動中,在幼兒個體或小組自主探究的基礎上,我們還開展了注重培養幼兒創造性的集體教學活動。相對傳統注重知識傳遞的集體教學活動,我們認為,在創造性集體教學活動中,幼兒的學習不應該是被動接受,而是一個主動建構的過程;教師也應該時刻滲透創造教育思想,選擇具有發散空間,并能促進幼兒發揮聯想和想象、形成發散思維的內容,鼓勵幼兒產生多種想法。并運用創造性的教學策略,引領幼兒在不斷發現問題、解決問題、歸納經驗、遷移運用的過程中,建構新的知識,培養創造能力。

創設寬松的心理環境,游戲化教學貫穿活動始終

游戲能調動幼兒參與活動的積極性,且在自主寬松的氛圍中創造性更能被激發。因此在集體教學過程中,教師以游戲貫穿始終,幼兒在整個活動中情緒愉快,好奇心得到滿足,創造性個性品質得以發展。比如,在“貓捉老鼠”語言創編活動中,活動開始以貓捉老鼠的律動為引導,通過在班級、在操場玩尋找小老鼠的游戲,鼓勵幼兒猜想老鼠藏在哪里,有利于幼兒想象力的發展,提高創造能力。

提出發散性問題,激發幼兒創造思維

發散性問題的答案不是固定的,有利于開拓幼兒的思維廣度。在集體教學中,教師要根據幼兒年齡特點,選擇具有發散性任務情景的內容,提出發散性而非閉合性的問題,比如“蘋果有什么顏色”,而不是“蘋果是什么顏色”,并鼓勵幼兒大膽表達。教師提出發散性問題的策略主要包括以下幾種。

一形多物。主要指同一個形狀的物體可以代表什么。比如在詩歌仿編活動中,教師用固定句式詢問幼兒“什么是圓的”,幼兒可以回答皮球、奶酪、月亮、鐘表等。教師再將幼兒的回答組織在一起,與幼兒共同創編詩歌。

一物多玩。主要指同種物體可以有不同玩法。比如,在體育活動中報紙可以怎樣玩,幼兒會提出可以疊著玩、吹一吹、拍一拍,可以卷紙棍、團小球等。教師將幼兒的經驗匯聚在一起,鼓勵幼兒嘗試多種玩法,并設計成游戲,組織全班幼兒一起玩。

一因多果。主要指事情發生的原因可以存在不同可能。在集體活動中,教師多問幼兒“還有別的可能嗎”,比如“如果沒有樹會怎樣”,幼兒回答“可能會發生小鳥沒有家、地球環境惡化、小松鼠不能爬樓看世界”等。

一題多解。主要指一個問題可以存在多種解決方法,教師鼓勵幼兒嘗試多種方法解決問題。比如,怎樣把樹上的皮球取下來,可以拿小棍打下來,可以請小猴子爬到樹上扔下來,可以站在椅子上拿等。

一物多形。主要指一個物體可以做出多種造型。在藝術活動中,比如“瓶子可以怎樣裝飾”,教師可為幼兒提供不同材料,如用水彩畫、紙黏土、麻繩等裝飾,鼓勵幼兒大膽嘗試。

“一”以貫之,為幼兒的創造性發展提供支架

在集體教學活動中,教師要在尊重幼兒想法的前提下,把握好“一”與“多”的關系——“多”是指幼兒的發散性想法,而“一”是指教師預設的教育目標。不同幼兒由于生活經驗、能力發展水平不同,觀察問題的視角也不同。培養發散性思維最重要的應是教師尊重不同幼兒的不同視角,為幼兒的創造性發展提供支架,傾聽不同幼兒的聲音。但教師心中又不能沒有目標,只是這個目標不是唯一的、不變的,應跟隨幼兒的興趣與發展水平適時調整,鼓勵幼兒進行發散思維。這樣才能進一步鼓勵幼兒表達更多想法,激發其他幼兒的靈感,促進幼兒之間的思維碰撞。

以綜合藝術節為平臺,為幼兒提供創造能力展示的機會

在日常的主題活動、集體教學活動中,幼兒迸發出大量的小創意,而眾多小創意匯聚在一起,就形成了全班、全園的大智慧。幼兒主動提出,想把自己的創意與其他班的小朋友、老師、園長媽媽進行分享,于是我們搭建了綜合藝術節這一匯聚全園智慧的展示平臺,從園級層面開展活動,為幼兒提供交流和分享的機會。

比如,將每年的六一兒童節定位為幼兒自己的節日,而不只是表演的日子,希望這樣的節日既是日常教學活動成果的展現,又是幼兒個體積累的小智慧的集體升華。因此我園在每年6月、12月末,即學期末,將傳統的慶祝活動改為“小創意、大智慧”綜合藝術節。2015年12月,首屆綜合藝術節活動在北京798藝術中心隆重召開,至今共開展十一屆,主題涉及傳統文化,如“我是北京娃”;社會熱點,如“綠色環保、迎接冬奧會”等;還包括創意戲劇,如音樂劇、紙偶劇、紙影劇等。通過綜合藝術節,借助不同形式的藝術活動,呈現幼兒在不同領域的學習成果。這種融合集體創意的活動現場,相比日常班級的活動,更讓幼兒感到震撼,進一步體會到幼兒園這一大集體的智慧和力量。在增加活動儀式感的同時,也是日常開展的探究性主題活動、創造性集體教學活動等課程資源的有益補充。

同時,綜合藝術節凝聚了家長、教師、幼兒多方的智慧。從活動前期準備到活動后的總結,每一個環節都離不開全園所有人的智慧。比如,在“我是中國娃”綜合藝術節活動中,幼兒通過創作創意畫、創意剪紙、繪畫創意臉譜、捏創意門環等活動貢獻自己的智慧。幼兒自己布置畫展,自己擔任主持人,甚至自己設計表演動作,表演創意戲劇。通過活動讓幼兒感受到這樣的藝術節不是表演,而是一次綜合性的探索體驗。藝術節活動還融合了教師的智慧,教師相互出謀劃策,商定每個班級的特色主題。班級教師與后勤人員共同參與,比如,合作制作創意門環、食堂師傅制作北京特色小吃等。家長與幼兒共同準備藝術節物品,制作藝術節道具等。家長、教師、幼兒齊心協作,融合智慧,最終保障了綜合藝術節的順利開展。

歷經二十年幼兒園創造教育的實踐探索,我們匯聚不同教師、幼兒、家長的智慧,并迸發出更大的智慧。借助這種開放、包容、共享的思維模式,我園逐步形成了“匯智文化”,滲透在教師專業發展、教職工隊伍建設以及園所管理等各個方面。相信匯智園所文化的“聚智、融智、創智”精神會一直引領我們,繼續匯聚集體的力量,最終促進幼兒園整體的高質量發展。