19個中熟菜心品種農藝性狀的相關及聚類分析

許東林,周賢玉,肖婉鈺,楊振,張晶,任海龍

(廣州市農業科學研究院生物與遺傳育種重點實驗室,510308)

菜心按生長期的長短可分為早熟、中熟和晚熟3個類型[4]。早熟類型植株小,生長期短,抽薹早,菜薹細小,腋芽萌發力弱,以采收主薹為主,產量較低,較耐熱,對低溫敏感,溫度稍低就容易提早抽薹;中熟類型植株中等,生長期略長,生長較快,腋芽有一定萌發力,主薹、側薹兼收,以主薹為主,質量較好,對溫度適應性廣,耐熱性與早熟種相近,遇低溫易抽薹;晚熟類型植株較大,生長期較長,抽薹遲,腋芽萌發力強,主、側薹兼收,采收期較長,菜薹產量較高,不耐熱。目前,早熟菜心種植最多,晚熟次之,中熟類型菜心較少,且缺乏系統研究。適度開發中熟類型的菜心品種,對于擴大菜心栽培面積、豐富產品類型十分重要。

1 材料與方法

1.1 供試材料

試驗材料為19個中熟菜心品種,均來自廣州市農業科學研究院蔬菜種質資源庫(表1)。

表1 供試中熟菜心品種

1.2 試驗方法

試驗設在廣東廣州市南沙區萬頃沙鎮六涌半廣州市農業科學院南沙基地。基地屬南亞熱帶海洋季風氣候,地處珠江入海口咸淡水交界處,每年12月至翌年2月為半咸水期,咸度為1‰~8‰,其余為淡水期,地力均勻,小區面積4.5 m2。于2020年10月27日直播,株行距20 cm×20 cm,2020年12月4日采收,田間管理與大田相同。采用隨機區組排列,設3次重復。考種性狀包括:株高、薹高、薹粗、薹質量、葉片數、葉柄長、最大葉長和最大葉寬,參考陳仕軍等[5]的測定方法。

1.3 統計方法

利用Excel軟件進行數據統計和計算,用SPSS Statistics 19軟件進行相關分析和聚類分析。

2 結果與分析

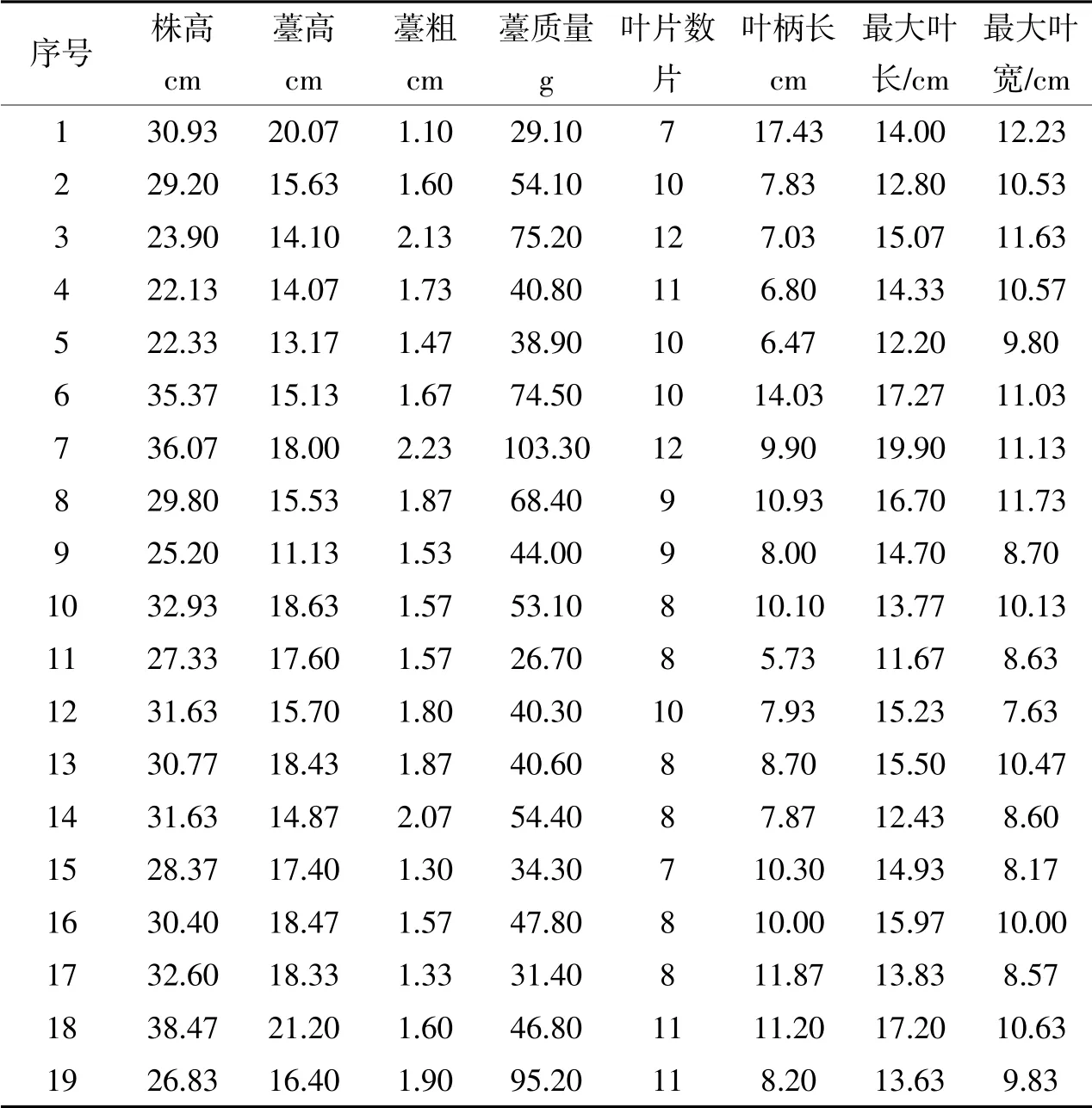

2.1 中熟菜心品種農藝性狀的調查

由表2可以看出,不同中熟品種菜心薹質量差異最為明顯,富二代大種尖葉70天油青甜菜心最大,為103.30 g,翠綠16號甜菜心最小,為26.70 g,前者約為后者的4倍;其次為葉柄長,白梗百耳甜菜心的最長,為17.43 cm,是翠綠16號甜菜心的3倍;其余性狀最高值與最低值相差1.6~2.0倍;各品種株高為22.13~38.47 cm,薹高為11.13~21.20 cm,薹粗為1.10~2.23 cm,葉數為7~12片,最大葉長為11.67~19.90 cm,最大葉寬為7.63~12.23 cm。

表2 中熟菜心品種農藝性狀

2.2 中熟菜心品種農藝性狀的相關分析

從表3可以看出,株高和薹高、葉柄長呈極顯著正相關,與最大葉長呈顯著正相關;薹高和株高呈極顯著正相關,與葉柄長呈顯著正相關;薹粗和薹質量、葉片數呈極顯著正相關;薹質量和薹粗、葉片數呈極顯著正相關,與最大葉長呈顯著正相關;葉片數和薹粗、薹質量呈極顯著正相關;葉柄長和株高呈極顯著正相關,與薹高呈顯著正相關;最大葉長和株高、薹質量呈顯著正相關。

表3 中熟菜心品種農藝性狀的相關分析

2.3 中熟菜心農藝性狀的聚類分析

由圖1可見,歐式距離為10時,聚類分析可以把這19個中熟菜心品種劃分為2個類群,類群Ⅰ包括白梗百耳甜菜心、60天圓葉菜心、全年油青甜菜心、228 tiancaixin、華美寶120天多芽油青甜菜心、田洋38菜心、翠綠16號甜菜心、強盛尖葉70天油青甜菜心、冬柱王120天、油綠菜心702、綠寶701、油綠菜心701、油綠802菜心和油綠80天14個品種,主要特點是薹質量較小;Ⅱ類包括香港70天特青甜菜心、東莞坡頭油青尖葉70天甜菜心、31號甜菜心、富二代大種尖葉70天油青甜菜心和翠綠80天甜菜心5個品種,主要特點是薹質量較大。

圖1 中熟菜心品種農藝性狀的聚類分析

3 結論與討論

菜薹是菜心的收獲器官,薹質量是菜心產量的重要指標之一。本研究通過對19個中熟菜心品種農藝性狀進行相關分析,得出薹質量和薹粗、葉片數均呈極顯著正相關,與最大葉長呈顯著正相關,在今后的育種實踐中應予以關注。同時,中熟菜心不同品種間薹質量差異最為明顯,最大的富二代大種尖葉70天油青甜菜心,是翠綠16號甜菜心的近4倍,聚類分析可依據薹質量將本試驗的菜心品種分為2個類群。需要注意的是農藝性狀除與品種特性有關外,還與種植密度、水肥管理、光溫條件等有關,不同研究可能得到不盡相同的結果[6]。因此,在中熟菜心的品種選擇及遺傳改良方面還要考慮所在地的環境條件及栽培措施[7~10]。