不同學(xué)習(xí)環(huán)境中二語習(xí)得者表現(xiàn)數(shù)據(jù)研究

李晨希

(吉林財經(jīng)大學(xué) 吉林 長春 130117)

越來越多的中國15至25歲的青少年傾向于去英語國家提高他們的英語流利性和語言能力。他們相信沉浸式英語環(huán)境對他們的第二語言習(xí)得有好處。20年前,只有少數(shù)中國青少年有機會在政府的幫助下出國;他們通常會在英語國家進行一到兩年的短期專業(yè)學(xué)習(xí)。在這種情況下,很難研究他們的英語能力與他們在英語國家學(xué)習(xí)和生活的時間之間的關(guān)系。如今,越來越多的青少年愿意花更長的時間生活在英語國家,以便融入當(dāng)?shù)氐恼Z言環(huán)境。這些數(shù)據(jù)將有助于研究二語習(xí)得者的英語能力和他們在英語國家停留時間之間的關(guān)系。

一、二語習(xí)得者的現(xiàn)狀

影響青少年學(xué)習(xí)第二語言的因素很多,如學(xué)習(xí)時間、學(xué)習(xí)環(huán)境、母語遷移和家庭教育。根據(jù)史蒂夫考夫曼的說法,學(xué)習(xí)一門語言最好的方法是回到童年的狀態(tài),孩子學(xué)習(xí)一門語言沒有任何規(guī)則或語法,他們只是聽和積累。他的論點集中在童年對語言發(fā)展的重要性上。然而,很多人直到成年才接觸到一門外語并最終掌握了這門語言。戈德曼·艾斯勒認為,完整的言語行為是一個動態(tài)的過程,要求一系列復(fù)雜的過程按適當(dāng)?shù)捻樞蜻M行動員,是一系列現(xiàn)象的時間整合。[1]本文把重點放在講英語的青少年身上,試圖收集數(shù)據(jù)來說明二語習(xí)得者的學(xué)習(xí)成績與他們在英語國家學(xué)習(xí)和生活時間之間的關(guān)系。

在數(shù)據(jù)收集任務(wù)中,主要關(guān)注二語習(xí)得者的語言能力,即他們是否能夠正確、恰當(dāng)?shù)卦诳谡Z表達中使用英語的過去時,然后建立他們的表現(xiàn)與他們在英語國家學(xué)習(xí)的時間之間的關(guān)系。第二語言話語流暢性是指可觀察到的言語的流動性,其特征是可測量的時間特征,如音節(jié)速率、持續(xù)時間和停頓率、填充停頓和無聲停頓。[2]當(dāng)他們談?wù)撨^去發(fā)生的某些事情時,他們通常在談話開始時恰當(dāng)?shù)厥褂眠^去時態(tài),過一段時間后再使用現(xiàn)在時。這是因為英語二語習(xí)得者在開始會話時總是關(guān)注語法而不是內(nèi)容,但是他們很難長期兼顧語法和內(nèi)容。塞加洛維茨的觀點也可以說明這一現(xiàn)象:流暢的口語需要在傳遞信息的同時不斷轉(zhuǎn)移注意力焦點,以使話語得到恰當(dāng)?shù)恼归_。[3]還有一個原因是,在表達過去的時間狀態(tài)時,英語中需要使用帶有屈折派生詞的動詞(-ed、-d或-t),有時還與一些表示過去的時間狀語(ago,last year,the day before yesterday)一起使用來描述過去發(fā)生的事情。然而,在漢語中,人們只使用特定的字符來指代過去時態(tài),換句話說,漢語中過去時態(tài)沒有任何屈折派生。母語的遷移大致可以分為兩個方面:積極的部分和消極的部分。在英語過去時表達中,中國的二語習(xí)得者的母語肯定會產(chǎn)生負面影響。[4]

收集數(shù)據(jù)時,6名參與者都是中國人,目前在美國波特蘭學(xué)習(xí),年齡從14歲到25歲不等,本文重點關(guān)注參與者的英語能力與其學(xué)習(xí)時間之間的關(guān)系。由于受訪者都是二語習(xí)得者,因此通過定量和定性的方法來控制變量和了解他們的心理和社會背景更為合理和容易。這項任務(wù)的目的是描述第二語言使用者的語言流暢性,以突出他們的語言與母語者的差異,并通過后續(xù)分析推斷觀察其不流利的可能原因。[5]使用兩種對比的數(shù)據(jù)收集方法:一是實驗誘導(dǎo)法(Experimentally Elicited Method),二是臨床誘導(dǎo)法(Clinically Elicited Method)。

二、完成句子測試

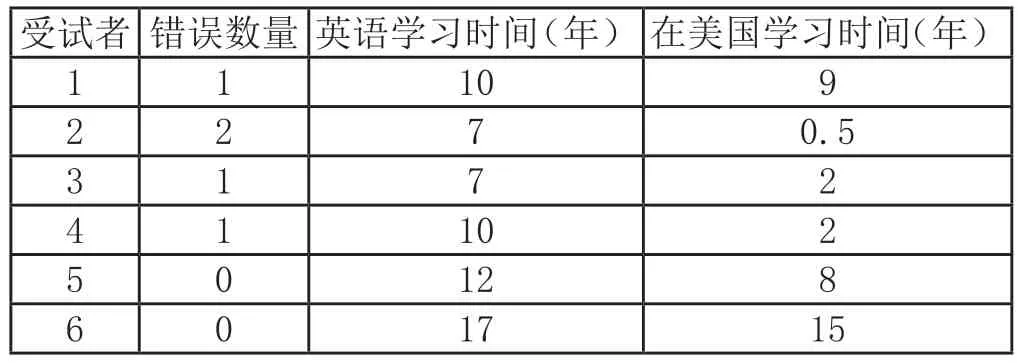

為了收集有關(guān)英語過去時應(yīng)用的實驗數(shù)據(jù),進行了一個句子完成測試。測試的設(shè)計很重要,因為一個語言任務(wù)的性質(zhì)會影響語言的輸出。[6]這個測試不同于傳統(tǒng)的句子完成測試,學(xué)習(xí)者被要求完成句子的開頭。在該測試中,學(xué)習(xí)者可以通過閱讀漢語句子獲得句子的主要意思,然后用英語給出句子的一部分(開頭或結(jié)尾),要求學(xué)習(xí)者翻譯并完成每個句子。流利的語言要求快速流暢地檢索信息,以形成和表達所要傳達的信息。[7]在這個測試中,中文翻譯和部分英語句子都可以被視為“提示”,以引出目標(biāo)答案。提供兩個提示,是想引導(dǎo)參與者集中精力在句子的內(nèi)容上,而不是語法上,以便在更自然的語境中成功地收集有效的數(shù)據(jù)。表1中列出了五個測試題目。

表1 完成句子測試

表2中列出了他們的錯誤次數(shù)、學(xué)習(xí)英語的總年數(shù)及在美國的停留時間。基于這些數(shù)據(jù)可知,當(dāng)學(xué)習(xí)者能夠識別某些表達過去時間的短語時,如昨天(第三句話)、上周五(第一句話),學(xué)習(xí)者似乎更容易意識到應(yīng)該用過去式來完成后半部分的句子,尤其是當(dāng)這些短語出現(xiàn)在句子的開頭時。因此沒有人在前三個句子中犯錯誤,第五和第六名學(xué)習(xí)英語超過十年并在美國生活超過五年的參與者正確回答了所有的問題,但是第二名學(xué)習(xí)了七年英語并在美國生活了半年的參與者犯了兩個錯誤。在這一點上可以預(yù)見,英語學(xué)習(xí)時間與二語習(xí)得者的英語水平并不密切相關(guān),但在英語國家學(xué)習(xí)的時間與他們的英語水平正相關(guān)。這充分證明,當(dāng)學(xué)習(xí)者在英語國家生活的時間較長時,他們可以下意識地給出正確的答案。

表2 完成句子測試結(jié)果

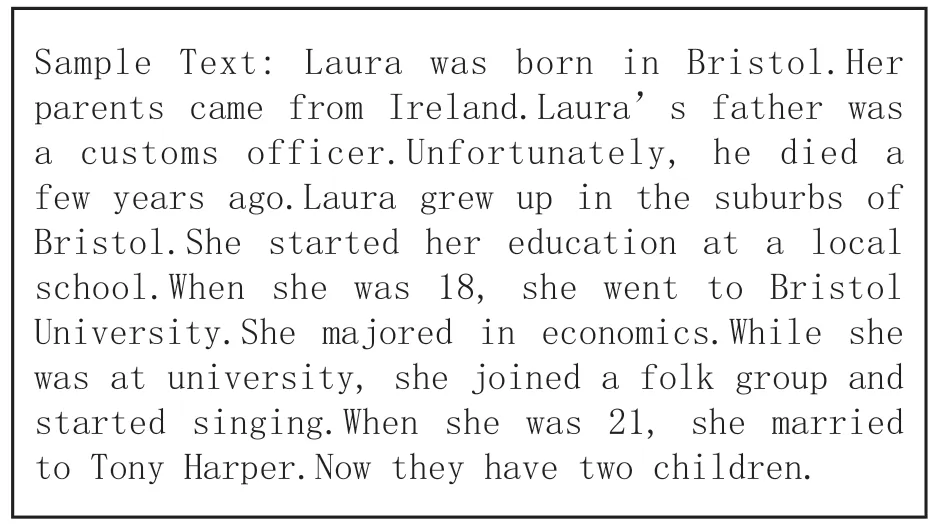

三、文本復(fù)述測試

用一段文字作為文本復(fù)述測試來收集臨床誘發(fā)數(shù)據(jù)。選取一篇關(guān)于勞拉的英文故事(參考:表3),用一般過去時呈現(xiàn)。參與者有兩分鐘的時間來閱讀這個故事,然后要求他們用自己的話來復(fù)述這段文章。當(dāng)他們復(fù)述短文時,應(yīng)該用到14個動詞過去式。梅塞爾認識到言語行為也必須與對話者的期望有良好的交際契合。[8]此舉是為了引導(dǎo)參與者注意內(nèi)容而不是語法,當(dāng)他們被迫重新構(gòu)建文本時,不得不提取自己的語言資源。在不太受控制的口語任務(wù)中,受試者會根據(jù)自己有限的知識,產(chǎn)生更多自發(fā)和自然的語言。該任務(wù)將測試二語習(xí)得者在描述過去發(fā)生的事情時是否能正確地使用一般過去時。

表3 文本復(fù)述測試

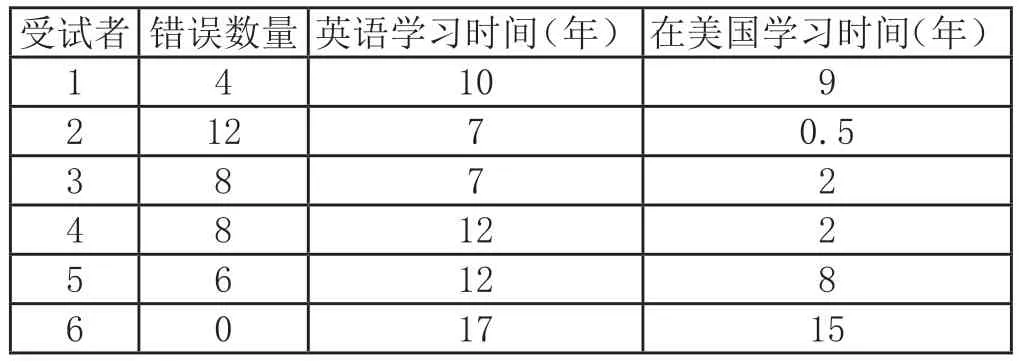

測試的數(shù)據(jù)顯示了學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)成績與他們在英語國家的學(xué)習(xí)時間和生活時間之間的關(guān)系。實驗中,只有最后一個學(xué)了17年英語并在美國生活學(xué)習(xí)了15年的參與者正確回答了所有問題。說明當(dāng)一個學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)英語并且在一個英語國家生活了相當(dāng)長的時間,他們在說英語的時候能夠同時成功地管理好內(nèi)容和語法,能夠在日常交流中正確地表達自己。相反,學(xué)習(xí)英語時間最短(七年)和在美國生活時間最短(半年)的學(xué)生只正確地給出了前兩個答案。這表明學(xué)習(xí)者已經(jīng)意識到他應(yīng)該在表達中使用一般過去時,因為他了解一般過去時的基本用法。但是,為了更全面、更有效地傳達內(nèi)容,他潛意識中忽視了英語口語中時態(tài)的正確運用。這意味著學(xué)習(xí)者在語篇重構(gòu)的開始考慮了語法,但接下來當(dāng)他專注于內(nèi)容時,沒有將過去時態(tài)運用到他的口語復(fù)述中。換言之,受試者不能在表述內(nèi)容的時候正確地應(yīng)用語法規(guī)則。

此外,第一、第三和第四名參與者成功地復(fù)述了前兩句或三句話的內(nèi)容和語法,但在接下來的部分,他們明顯忽視了語法。第一個參與者在說英語時有一個比較強烈的意識,要注意語法的運用,因為從第三個句子開始,他有時使用現(xiàn)在時態(tài),有時使用過去時態(tài)。換句話說,他知道他應(yīng)該用過去式來描述過去發(fā)生的事情,但由于他在美國生活的時間相對較短,他仍然未能很好地運用過去時態(tài)。第四位和第五位受訪者都學(xué)了12年英語,但第四位受訪者只在美國學(xué)習(xí)了2年,而第五位受訪者在美國學(xué)習(xí)了8年。雖然他們花了相同的時間學(xué)習(xí)英語,但在全英語環(huán)境中學(xué)習(xí)的受試者在語言管理方面有更好的表現(xiàn)。此外,第三和第四位受訪者都在美學(xué)習(xí)了兩年,后者在非英語國家學(xué)習(xí)英語的時間比前者多5年。在這項任務(wù)中,他們都犯了8個錯誤,這表明在非英語國家學(xué)習(xí)英語的年數(shù)對一個英語學(xué)習(xí)者的英語能力沒有明顯的影響。這就證明了一個普遍的現(xiàn)象:在自己的國家里,有大量的青少年學(xué)習(xí)了十多年的英語,但是他們?nèi)匀徊荒芘c講英語的人進行流利的交流。而第一個被采訪者十年中有九年在美國學(xué)習(xí),在任務(wù)中犯的錯誤最少,這說明在沉浸式環(huán)境中學(xué)習(xí)英語非常有利于二語習(xí)得者提高英語水平。

表4 文本復(fù)述測試結(jié)果

四、結(jié)語

在完成句子測試中,這6個問題與傳統(tǒng)的二語習(xí)得者英語測試相似,參與者有足夠的時間思考和修改答案,因此他們的表現(xiàn)較好。文本復(fù)述測試成績并不理想,這說明他們不能很好地處理一般過去時,母語遷移對他們的二語習(xí)得產(chǎn)生了消極影響。托馬塞洛提出了這種注意/意圖的觀點,即它對母語習(xí)得的影響。[9]在實驗中,參與者沒有時間限制,他們可以根據(jù)自己的需要修改多次。下一次測試者會給參與者一個明確的時間限制,因為這可以更明顯地反映他們的真實水平。此外,在文本復(fù)述測試中,除了過去時的應(yīng)用外,還反映了一些其他的語法特征,如代詞和從句的應(yīng)用。測試者應(yīng)適度考慮其他語法點,對受試者的英語水平做出更加綜合全面的評價。

以上收集到的數(shù)據(jù)顯示出二語學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)成績與他們在英語國家學(xué)習(xí)和生活的時間之間的關(guān)系:在沉浸式的英語環(huán)境中學(xué)習(xí)的時間越長,表現(xiàn)越好;此外,在英語國家生活的時間比花在學(xué)習(xí)英語上的時間更重要,當(dāng)一個二語習(xí)得者花足夠長的時間在英語國家生活時,他們更容易同時管理英語表達中的內(nèi)容和語法。