壩基深厚覆蓋層粗粒土原位密度與力學特性研究

李向陽 左永振 周躍峰 陳晴

摘要:

針對覆蓋層粗粒料的原位物理特性難以確定的技術難題,采用室內旁壓試驗與大型三軸試驗相結合的方法,對金沙江蘇洼龍水電站壩基深厚覆蓋層③層和⑤層粗粒土進行了原位密度與力學特性的試驗研究。依據現場旁壓模量,采用同源粗粒土進行不同密度的室內旁壓模型試驗,建立旁壓模量與密度的關系曲線,推求了覆蓋層③層和⑤層的原位密度。依照上述密度,開展了覆蓋層③層和⑤層的常規大型三軸試驗,得到了相應的抗剪強度指標和變形參數指標。研究成果可為蘇洼龍水電站高土石壩安全分析和變形協調控制提供依據。

關 鍵 詞:

粗粒土; 深厚覆蓋層; 原位密度; 旁壓試驗; 大型三軸試驗; 蘇洼龍水電站

中圖法分類號: TU47

文獻標志碼: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.07.030

0 引 言

深厚覆蓋層是指堆積于河床之中,厚度大于30 m的第四系松散堆積物[1]。河床深厚覆蓋層結構松散、成因類型復雜、物理力學性質呈現較大的不均勻性。當今的水利水電工程建設不得不面臨地基條件差且復雜的難題,其中覆蓋層的力學特性是水利水電工程設計和施工的關鍵技術問題之一。據不完全統計,國外建于覆蓋層上的水工建筑物約有50%事故是由于壩基變形過大、滲透破壞或滑動等因素導致的[2]。河床覆蓋層的空間結構特征與力學特性極為復雜,但目前對這種材料的認識遠遠滯后于工程實踐。為了保證深厚覆蓋層上高土石壩的安全穩定,必須在充分了解河床覆蓋層的空間分布特征與力學特性的基礎上,準確預測覆蓋層壩基與壩體的變形,并嚴格控制其變形。

近年來,國內外對深厚覆蓋層的勘探、取樣、工程特性試驗、建壩試驗研究、變形應力計算及防滲加固處理等方面都積累了大量的經驗[3-5]。同時,在經過多年研究之后,在深厚覆蓋層成因、物理性質、一般力學性質、工程地質問題,以及土石壩筑壩材料研究、大壩應力變形分析等方面己取得了一定的成果和突破,但由于深厚覆蓋層的復雜性,依然有不少難題有待解決。深厚覆蓋層天然密度和級配是進行室內單元體力學性試驗的關鍵指標,比如:壓縮試驗、三軸試驗、平面應變試驗等。但由于深厚覆蓋層多以大粒徑砂礫石為主,屬松散堆積體,很難對天然密度和級配進行測試,長期以來成為困擾工程建設的關鍵問題之一。

地質工作者嘗試通過各種各樣的方法,在勘察階段獲得深厚覆蓋層天然密度和級配。起初主要通過挖坑灌水法,由于開挖深度淺,只能對淺部覆蓋層進行測試。后期進行探槽開挖,可對10 m左右深度范圍內的覆蓋層進行測試,隨著探明覆蓋層厚度的增大,探槽開挖的工作量巨大,已不能滿足測試要求,深部覆蓋層的天然密度和級配只能通過鉆探取芯法獲得。為解決取芯問題,勘察單位將植物膠[6]作為鉆探沖洗液,取得了一定的效果,但仍存在兩個方面的問題:首先,采用沖洗液獲得的鉆孔芯樣結構受到了很大的擾動,用于分析顆粒級配是可行的,但不能用于確定天然密度,很難達到規范中對于原狀樣密度誤差小于3%的規定[7];其次,對較大粒徑的粗粒土仍然無法完成取樣。

由于覆蓋層粗粒土的粒徑遠大于細粒土,它的原位密度難以像細粒土那樣可以通過鉆孔取芯(深部土體)或環刀取樣(淺部土體)的方法進行測試。密度作為散體材料的最基本物理參數,對于確定土體材料的各種指標具有重要意義。程展林等基于“顆粒材質和形態相同、級配和密度相近、旁壓模量相當”的基本原理,提出了一種基于原位測試技術的深厚覆蓋層密度確定新方法[8],即在模型中模擬深厚覆蓋層的級配、密度以及應力狀態,利用原位測試技術,建立覆蓋層密度和上覆應力與原位特征參數之間的相關關系,并以現場實測原位特征參數推測相應測試部位的天然密度。本文結合以上當量密度法的工程實踐與試驗結果進行分析,提供一種關于河床覆蓋層粗粒土原位密度的土工測試技術與試驗方法。

蘇洼龍水電站位于四川和西藏界河——金沙江上游河段,為規劃中的金沙江上游13個梯級電站中的第10級,上游為巴塘水電站,下游與昌波水電站銜接。蘇洼龍水電站地形、地質條件復雜,壩址區河床覆蓋層厚度變化較大,一般厚度在60~80 m之間。本文以蘇洼龍水電站深厚覆蓋層為研究對象,研究試驗密度、上覆壓力、旁壓特征參數的相互關系,以現場實測旁壓特征參數測定覆蓋層的密度。針對模型箱尺寸限制和級配縮尺問題,以旁壓特征參數相同為基準,建立與“原型密度和級配”相對應的“試驗密度和試驗級配”。在預測深厚覆蓋層密度的基礎之上,采用大型三軸儀開展試驗,確定覆蓋層粗粒土的物理力學特性。

1 旁壓模型試驗研究

1.1 基本物理指標

依據壩址區河床覆蓋層顆分試驗現場測試結果,河床覆蓋層③層和⑤層粗粒土平均級配見圖1。以這兩類粗粒土為對象開展研究。室內力學試驗允許的顆粒最大粒徑為60 mm,按照GB/T 50123-2019《土工試驗方法標準》中等量替代法進行縮尺,用60~5 mm粒組等量替代大于60 mm粒組,小于5 mm粒組含量保持不變,得到的試驗級配曲線亦如圖1所示。

本文按DLT 5356-2006《水電水利工程粗粒土試驗規程》[9]對壩址區覆蓋層兩類粗粒土進行相對密度試驗,包括最大干密度和最小干密度試驗。最大干密度采用振動臺法,試驗筒尺寸300 mm×340 mm。上覆加重蓋板壓力14 kPa,振動頻率50 Hz,振幅±2 mm,試樣分2層填裝,每層振動8.0 min。最小干密度采用人工松填法,試驗筒尺寸300 mm×340 mm。對壩址區覆蓋層③層和⑤層試樣進行大型擊實試驗,試驗筒尺寸300 mm×285 mm,采用表面振動法,試樣分3層填裝,每層振動6.5 min。試驗成果如表1所列。

1.2 試驗方法

限于目前深厚覆蓋層中勘測技術手段,不能直接獲得深厚覆蓋層深部原位密度。考慮到覆蓋層天然密度主要用于進行單元體力學性質試驗,嘗試通過原位測試的間接方法進行分析。本次研究中,采用旁壓模量來間接獲取現場深部土層密度。

(1) 根據對河床覆蓋層的分層,對較深部和深部的關鍵土層進行多組原位旁壓試驗,獲取現場旁壓模量統計平均值。

(2) 取同源粗粒土進行不同密度的室內旁壓模型試驗,建立旁壓模量與密度的關系曲線。

(3) 依據現場旁壓模量統計平均值,在建立的旁壓模量與密度的關系曲線上,找到對應的密度值。根據基本物理性質相同條件下旁壓模量相當,推斷該密度值對應的現場原位密度。

室內模擬深厚覆蓋層的旁壓試驗在專用模型箱體中進行。由于砂礫石屬于粗粒料,尺寸效應對試驗成果的影響較大,同時還要承受較大的上覆壓力,因此要求模型箱體具備一定的尺寸和較強的剛度,箱體內尺寸為:0.84 m×0.86 m×1.05 m,制作材料采用60 mm厚鋼板。模型豎向加壓系統采用4個50 t千斤頂組成的自反力系統,反力架在加壓蓋上對稱布置,加壓蓋對角設置位移測量系統,在加壓蓋的幾何中心預留旁壓孔。旁壓試驗箱與旁壓儀如圖2所示。

1.3 試驗設計

1.3.1 上覆壓力選擇

根據蘇洼龍壩址區覆蓋層的現場地勘資料可知:③層粗粒土為卵石混合土,現場旁壓模量為31.7~42.4 MPa,旁壓模量平均值為37.8 MPa;⑤層粗粒土為混合土卵石,現場旁壓模量為40.6~58.7 MPa,旁壓模量平均值為48.6 MPa。在模型試驗中,覆蓋層深度是通過在模型上方施加一定的上覆壓力實現的,上覆壓力取值為該層平均深度處的自重有效壓力值。

根據覆蓋層粗粒土料的工程類比與經驗判別原位平均密度為2.26 g/cm3。按照地勘資料,覆蓋層③層粗粒土的深度為22.8~34.4 m,平均深度27.4 m。考慮河床覆蓋層深度和浮容重,計算上覆壓力約為339 kPa,本文試驗中取上覆壓力為340 kPa。③層選擇了2.10,2.16,2.22,2.28,2.34 g/cm3共5種試驗密度(見圖3)。覆蓋層⑤層粗粒土的深度為41.9~63.0 m,平均深度49.8 m。考慮河床覆蓋層深度和浮容重,計算上覆壓力約為616 kPa,本文試驗中取上覆壓力為620 kPa。⑤層選擇了2.16,2.22,2.28,2.34 g/cm3共4種試驗密度(見圖3)。

1.3.2 試驗過程

將旁壓探頭的保護管(開縫鋼管)預埋于模型中間,并與加壓蓋和封蓋中心圓孔對應,將模型總的土石料用量分成6~8層(視裝樣密度而定),每層按照選取級配和控制密度進行配制和裝樣,逐層夯實。然后加水排氣飽和,并加上加壓蓋進行加壓,壓力值根據上覆壓力確定。最后將旁壓探頭置于保護管內進行旁壓試驗,按壓力從小到大依次進行,直至完成。

1.3.3 試驗結果分析

壩址區覆蓋層③層和⑤層粗粒土的室內旁壓模型試驗成果如圖3所示。根據原位旁壓模量37.8 MPa,推測③層原位密度為2.28 g/cm3。根據原位旁壓模量48.6 MPa,推測⑤層原位密度為2.29 g/cm3。

2 砂礫石覆蓋層大型三軸試驗

三軸試驗試樣尺寸為300 mm×600 mm,試驗設備最大圍壓3.0 MPa,最大軸向應力21 MPa,最大軸向行程300 mm(見圖4)。

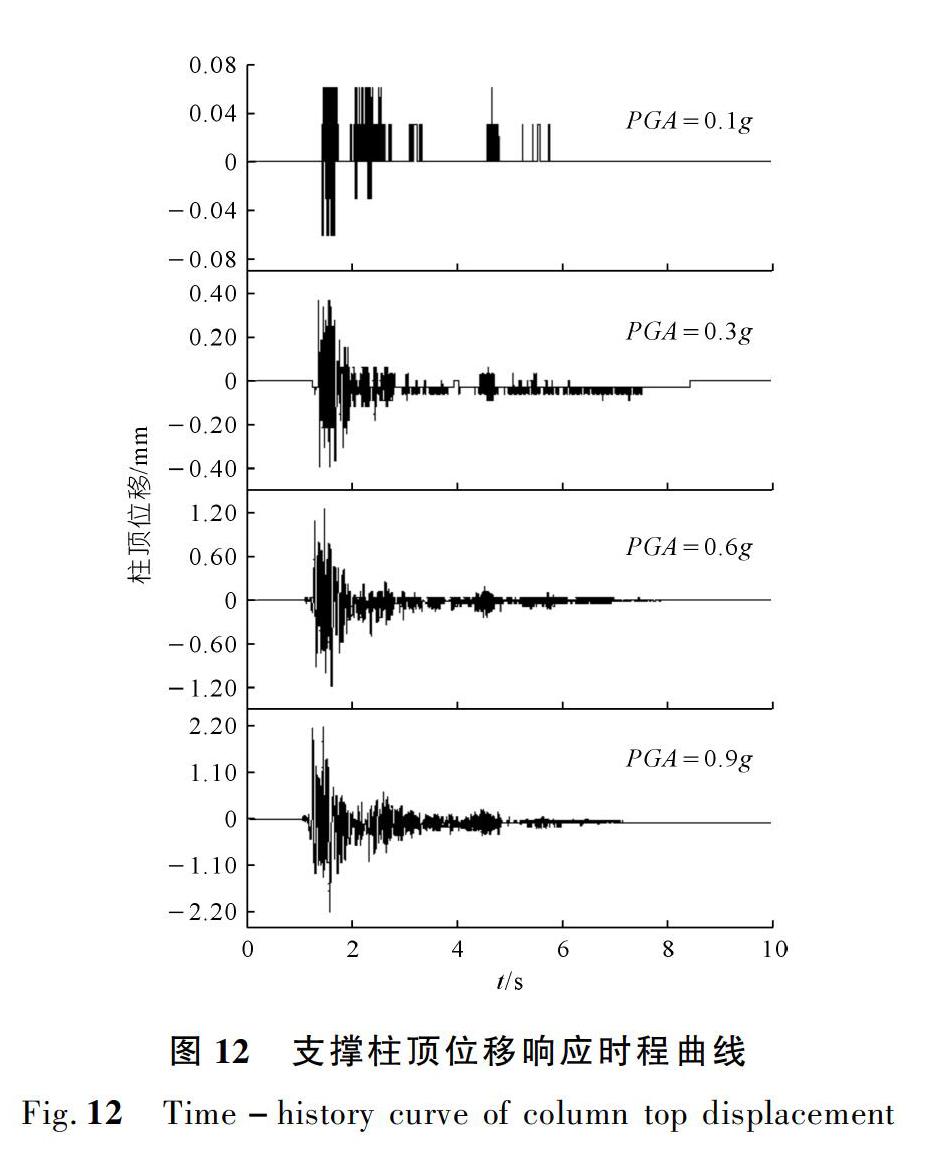

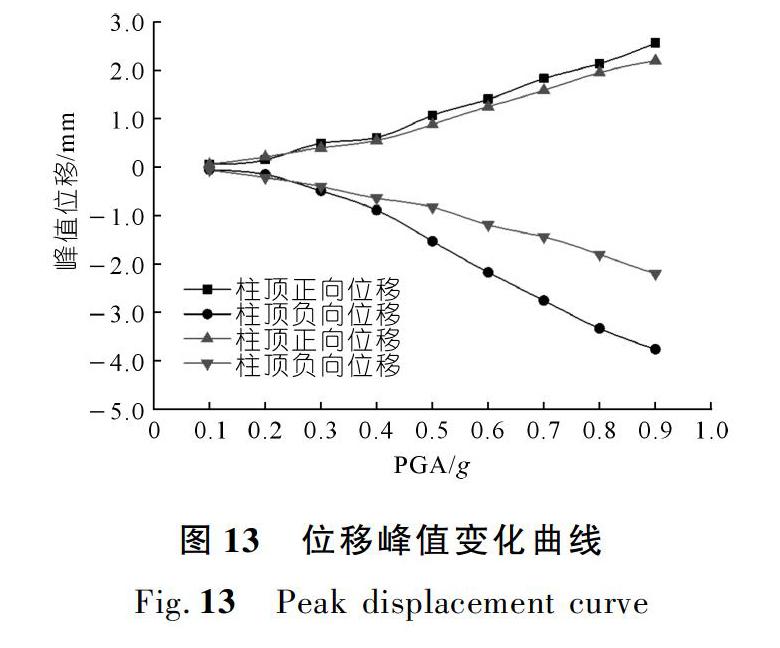

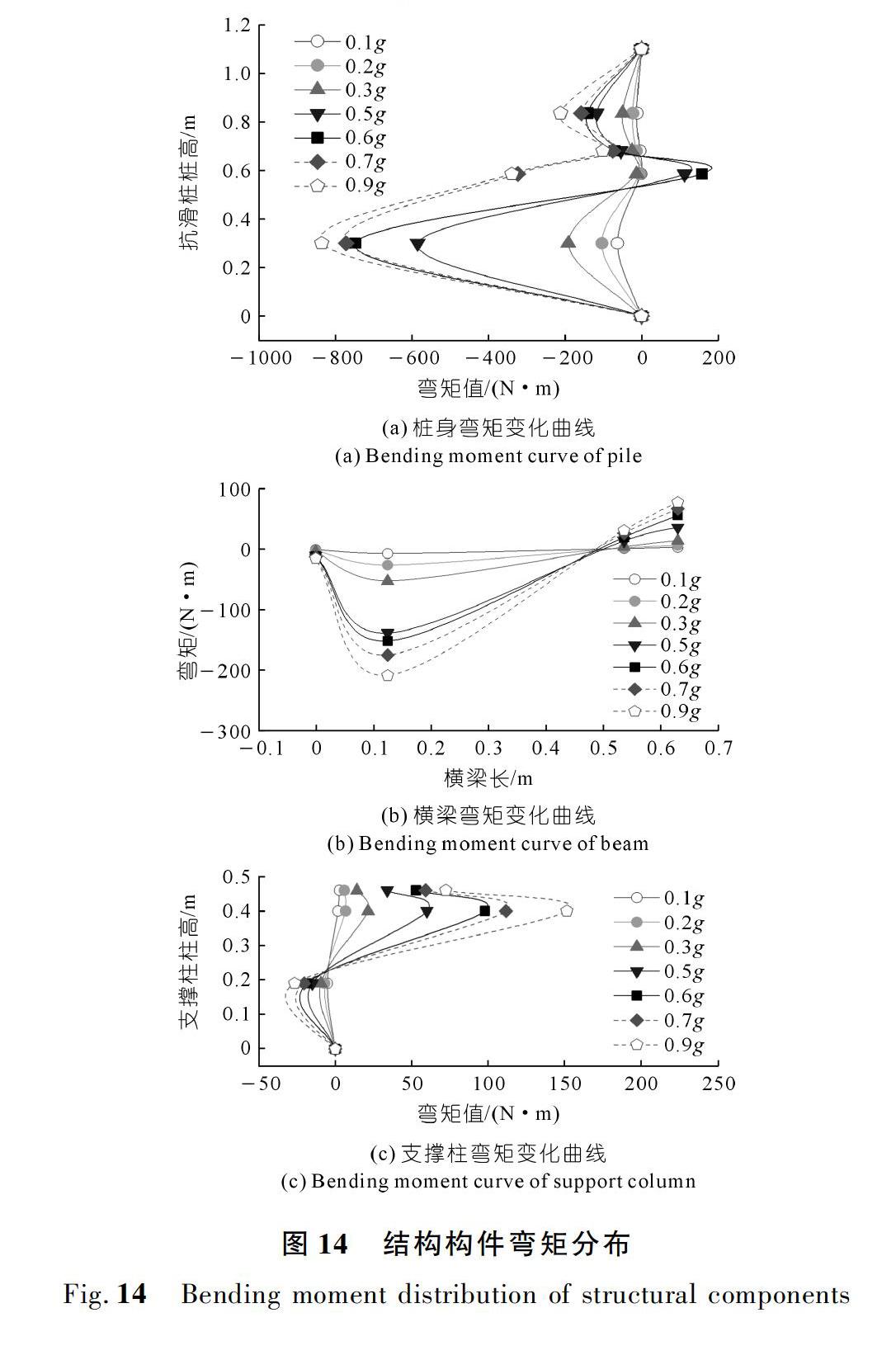

試樣密度對土工試驗中的應力變形曲線影響顯著,為了盡量如實反映原位條件下粗粒土的力學特性,采用第1節中旁壓模型試驗推求得③層試驗密度為2.28 g/cm3,⑤層試驗密度為2.29 g/cm3。三軸試驗中,采用③層和⑤層的試驗級配(見圖1)。試驗時的周圍壓力為0.4,0.8,1.2,1.6 MPa,加載速率為0.40 mm/min。試驗結果如圖5~8所示。

③層和⑤層粗粒土的應力應變曲線如圖5(a)和圖6(a)所示。各試樣均表現為應變硬化型,剪切過程中主應力差逐漸增大,增速逐漸放緩,在15%軸向應變條件下各試樣均達到了峰值強度。③層和⑤層粗粒料的體積應變曲線如圖5(b)和圖6(b)所示。在圍壓為0.4 MPa時,③層粗粒土剪切過程中體積先減小,然后在0.9%體積應變時開始增加,⑤層粗粒土也呈現出類似規律。以上現象說明在當前制樣密度與0.4 MPa圍壓條件下,試樣較為密實,表現出剪脹變形。在圍壓為0.8,1.2,1.6 MPa時,各試樣均表現為持續的剪縮,并最終趨于穩定的體積應變。

在本次試驗級配和基于旁壓試驗推求密度的條件下,按照線性強度包絡線,可得到③層抗剪強度指標c′值為130 kPa,φ值為38.3°。⑤層抗剪強度指標c′值84 kPa,φ值38.9°。由于受顆粒破碎等因素的影響,隨應力增加,粗粒土強度包絡線通常不呈直線,而是向下微彎。為了反映內摩擦角隨圍壓增大而減小的現象,鄧肯提出了內摩擦角φ的非線性方程[10]。

目前描述土的應力應變關系的數學模型有很多種,包括彈性和彈塑性兩大類。其中,Duncan-Chang模型是一種較有代表性的粗粒土本構模型,包括E-μ模型和E-B模型。在E-μ模型中,土體的切線彈性模量Et與切線泊松比μt可用以下公式計算:

以上10個參數分別為c、φ、Rf、K、n、Kb、m、G、F、D。其中,c、φ為凝聚力和內摩擦角;Rf為破壞比;K、n為切線彈性模量的試驗常數;G、F、D為切線泊松比的試驗常數。Kb、m為切線體積模量的試驗常數。

根據試驗曲線整理的E~B(μ)模型參數和抗剪強度指標如表2所列。盡管Duncan-Chang存在不能反映土的剪脹和應變軟化等問題,但E-μ和E-B模型的參數較簡單,概念清楚,各個試驗參數都有一定的物理意義與幾何意義,在工程中仍有較為廣泛的應用。

按照式(1)~(5),進一步得到兩類粗粒土的非線性強度指標φ0、Δφ和Duncan-Chang模型參數指標,概括見表2。成果可為蘇洼龍水電站高土石壩安全分析和變形協調控制提供借鑒。

3 結 論

本文對金沙江上游蘇洼龍水電站壩基覆蓋層中③層和⑤層粗粒土按統計平均線級配開展了室內旁壓模型試驗,建立了旁壓模量與試驗干密度的關系。針對覆蓋層粗粒土原位密度難以測定的土工測試技術問題,依據現場旁壓模量,提供了一種可供借鑒的當量密度測試方法。試驗結果為:③層粗粒土的原位密度為2.28 g/cm3,⑤層粗粒土的原位密度為2.29 g/cm3。

同時,進行了壩基覆蓋層粗粒土的常規大型三軸試驗:③層抗剪強度指標c值為130 kPa,φ值為38.3°,φ0為46.9°,Δφ為5.7°;⑤層抗剪強度指標c值為84 kPa,φ值為38.9°,φ0為46.1°,Δφ為5.3°。較為合理地推測了2類粗粒土Duncan-Chang模型的變形參數指標,成果可為蘇洼龍水電站高土石壩安全分析和變形協調控制提供依據。

參考文獻:

[1] 陳海軍,任光明,聶德新.河谷深厚覆蓋層工程地質特性及其評價方法[J].地質災害與環境保護,1996,7(4):53-59.

[2] 周波,李進元,施裕兵.西南某水電站深厚軟弱覆蓋層地基工程地質研究[J].水力發電,2011,37(3):20-22.

[3] 陳生水,程展林,孔憲京.高土石壩試驗技術與安全評價理論及應用[J].水利水電技術,2018,49(1):7-15.

[4] 黨發寧,胡再強.深厚覆蓋層上高土石壩的動力穩定分析[J].巖石力學與工程學報,2005,24(12):2041-2047.

[5] 孫大偉,酈能惠.深覆蓋層上面板堆石壩關鍵技術研究進展與展望[J].水力發電,2005,31(8):67-69.

[6] 孫濤,陳禮儀,朱宗培.植物膠沖洗液的性能及新型植物膠QM的開發研究[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2004(4):44-46.

[7] 中華人民共和國建設部.巖土工程勘察規范:GB 50021-2001[S].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[8] 程展林,丁紅順,胡勝剛,等.砂礫石覆蓋層工程特性室內模型試驗方法和測試設備:中國,CN2009100630560[P].2010-02-24.

[9] 中華人民共和國發展與改革委員會.水電水利工程粗粒土試驗規程:DLT 5356-2006[S].北京:中國電力出版社,2007.

[10] 錢家歡,殷宗澤.土工原理與計算[M].北京:中國水利水電出版社,2003.

(編輯:鄭 毅)

引用本文:

李向陽,左永振,周躍峰,等.壩基深厚覆蓋層粗粒土原位密度與力學特性研究

[J].人民長江,2021,52(7):180-184,191.

Study on insitu densities and mechanical properties of coarse granular soils in deep

overburden layers of dam foundation

LI Xiangyang1,ZUO Yongzhen2,ZHOU Yuefeng2,CHEN Qing1

(1.PowerChina Beijing Engineering Corporation Limited,Beijing 100024,China; 2.Key Laboratory of Geotechnical Mechanics and Engineering,Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China)

Abstract:

It is difficult to determine the in-situ physical properties of overburden coarse particles.In this study,the insitu densities and mechanical properties of coarse granular soils in the 3rd and the 5th deep overburden layers of dam foundation of the Suwalong Hydropower Station on the Jingsha River were investigated based on pressure meter model tests and large-scale triaxial tests.Firstly,according to insitu side modulus,we carried out pressure meter model tests in laboratory using two coarse granular soils with different densities from the same source,obtaining curves between pressure meter modulus and density,and further deducing the insitu densities of the 3rd and the 5th deep overburden layers.Based on the predicted densities of the two coarse granular soils,we carried out large-scale traxial tests in laboratory to obtain the strength and deformation parameters of the 3rd and the 5th deep overburden layers.The results can support dam safety analysis and deformation management of dam body.

Key words:

coarse granular soil;overburden layer;insitu density;pressure meter test;large-scale triaxial test;Suwalong Hydropower Station