“互聯網+”時代借助數字化技術做好遺址保護工作若干思考

摘 要:我國是有幾千年歷史的文明大國,豐富多樣且有珍藏價值的文化遺產較多,過去的靜態化保護已無法滿足時代發展要求。“互聯網+”時代到來后,數字藝術成為信息技術發展的一種趨勢,因此把傳統文物與遺址保護和數字產業結合,弘揚中華民族優秀文化,解讀遺址蘊含的歷史文化信息,促其形成更大的社會價值與學術價值,能確保全民文化遺產保護意識得以提升。文章結合實際,針對“互聯網+”時代如何利用數字化技術做好遺址保護工作給出幾點建議。

關鍵詞:“互聯網+”;數字化技術;文物;遺址保護

文物保護即對現代社會進行古代科學、歷史、人文、藝術等研究有一定參考價值的歷史遺產的保護。遺址即從審美、歷史、人類學或人種學角度看具有普遍價值的人類工程或自然與人聯合工程以及考古現場等地方。遺址具有一定的區域范圍,不少遠古遺址、史前遺址基本都深埋地下,有代表性的有西安半坡遺址、寶雞北首嶺遺址與烽火臺等。①遺址保護是文物保護的基本類別之一,埋藏于地下的遺址主要和人類活動相關(包括建筑工地施工、農業生產等),不少遺址都是在探險過程中意外發現的。古代建筑遺址多為殘垣斷壁,不同生活用品也表現出不完整與殘破的情況,不過能夠經人類學研究及考古學研究來對人類生活軌跡進行探查。部分遺址為災難、戰爭后的遺存(如北川與汶川地震后留下的遺址)等,這些是人類文明與生活的象征,可讓后世更準確地把控歷史軌跡。因此,強化文物與遺址保護非常重要。

信息技術、物聯網技術、大數據技術等的發展推動了“互聯網+”時代的到來,讓文物與遺址保護方式呈現出多樣化態勢。數字藝術的出現使傳統歷史文化遺產保護遺留的問題得以解決,有效維持了遺址的形態與樣貌。“互聯網+”時代致力于數字化技術做好遺址保護工作有重要意義。

1 古遺址保護的作用

1.1 歷史再現

古遺址文化內涵以及歷史底蘊相當豐富,是對我國優秀歷史文化的承載,古遺址是對城市文明發展、沉淀與變化的見證,在歲月發展中有不可忽視的作用。通過對文物、遺址等進行研究可了解歷史發展進程等,達到歷史再現的效果。②若文物與遺址遭受損壞會為導致歷史文化遺產與信息丟失。

1.2 現代建筑設計的靈感所在

很多建筑遺址在設計、規劃等方面都獨具特色,這些建筑遺址無論是設計、選址還是藝術特色等均可為現代建設提供靈感源泉,實現遺址的獨特藝術和現代設計的有效融合,進而打造出具有古典美的現代建筑工程。③

1.3 現代旅游業發展基礎

因時代經濟的發展讓人民群眾的生活得到了極大改善,人們精神方面的需求逐漸增加,外出旅游的人越來越多。很多遺址成了旅游中的熱門景區,滿足民眾的求知與探索欲望的同時,又達到了放松心情之效,在促進區域經濟發展中有重要作用。

2 “互聯網+”時代借助數字化技術開展遺址保護的必要性

在改革開放持續推進中,受到外來文化以及其他多元文化思潮的影響,我國公眾文化價值觀、道德感呈現出了下坡的情況,那么怎樣才能確保經濟強國朝文化強國轉型的目標得以實現呢?這就要求對我國傳統文化中的一些優秀文化進行傳承與吸收。④遺址主要是我國歷史文化精華的承載,應在得到合理保護的條件下用來對國人文化修養與價值觀進行塑造。在我國經濟社會發展的關鍵轉型期以及文化大發展大繁榮實現的重要時期,注重遺址保護已成為時代發展賦予的任務。

但受遺跡遺址的不可移動性特征的影響,受到損壞的風險較大。其一,可能會遭受人為因素(典型的即部分旅游開發與商業活動的破壞)的故意破壞;其二,可能會遭受不可控因素(如自然災害等)的破壞。在我國城市化進程加快的背景下城市規模逐漸拓展,受到市場利益的驅動,城市空間對土地空間的侵占較顯著,大量遺址空間被壓縮,遺址保護和城市發展空間拓展、自然影響、人為破壞間的矛盾更加激烈,這些均為遺址保護工作的開展帶來了難度。

我國自20世紀50年代就開始致力于遺址保護,如在大明宮等多個遺址保護、挖掘以及監測方面進行了多項保護經費設立,并且還進行了大批國家考古遺址公園與遺址博物館建設,成立專門的管理機構。隨著我國經濟、文化、政治等領域的發展,不少地區的遺址保護工作均得到了一定改善與進步,不過仍存在管理與保護工作落后等問題。傳統的以人員留守進行遺址保護的形式已無法滿足時代發展需求,同時以往的文化遺址展示方式主要以靜態非交互式內容為主,傳遞的信息較片面,不能讓觀眾興趣得到充分激發。但在信息技術快速發展的“互聯網+”時代,數字化信息技術讓傳統藝術傳播形式出現轉變,已經有大量博物館展覽館都已采用數字化技術來保護管理歷史文化遺產,且在保存方面不會受到空間與時間的限制,讓展陳形式呈現出動態化特征,使更多人參與到文物與遺址保護中,在歷史文化傳播中發揮了顯著的推動作用。因此,將數字化技術應用于文物以及遺址等歷史產物的保護中已成為必然趨勢。

3 數字化技術在遺址保護中的有效應用

3.1 三維數字掃描技術的應用

通過三維數字掃描技術可進行文物、遺址等信息的收集與儲存。當前應用較廣泛的三維信息采集技術包括近景攝影測量技術、三維激光掃描技術,此類技術的使用能夠把遺址的三維幾何信息通過數字形式進行保存,再用攝影的形式進行色彩信息的完整保存。文物與遺址信息采集結束后經GIS平臺完成儲存,儲存時根據形狀、質地、年代等的不同做好歸類,再在GIS平臺的作用下完成文物與遺址信息的管理、展示、自動檢索等功能。

3.2 數字化展示與傳播

數字化展示與傳播即經數字化技術采集儲存相關數據后,進行文物原貌保持,經多種信息技術詮釋與演繹文物價值,提高文物在公眾視野的傳播率。如安邱堌堆遺址位于菏澤市經濟開發區佃戶屯辦事處曹樓行政村東南約100米處,因南北朝時期在其上建有安邱寺而得名,是一處包含新石器時代至商等時期文化遺存的堌堆遺址。該遺址距今約4500年,其中的商代陶窯被著名考古學家鄒衡教授稱為“中華商代第一窯”。為了讓陶器被更多的人知曉,在數字化技術使用下將所拍攝的作品上傳到展示平臺實施虛擬現實展示(圖1、圖2),這樣即便是無法到現場進行參觀的人也可通過手機、電腦等設備進行遺址參觀與學習,為研究商代人的生活習俗、勞動作坊、埋葬制度以及祭祀活動提供了重要的依據。

3.3 文物與遺址的復制

三維數字化技術在文物與遺址復制方面同樣發揮著重要作用。3D打印技術成功地實現三維幾何信息至3D打印復制品的制作。該技術能夠對遺址展開全面復制,使外出展覽的實際需求得到滿足,實現對遺址的保護。典型的即上海印刷集團有限公司在2011年年末組建了12名人員的科研團隊,跨越4500千米到新疆龜茲洞窟,對龜茲壁畫進行復原,于上海青浦印刷集團倉庫中復原新疆龜茲洞窯(無論是造型、尺寸或色彩均一模一樣),而“克隆”出來的龜茲洞窯又被運送至新疆供本地常年展出。又如香港貿易發展局于2013年7月17日在香港會議展覽中心開辦了第24屆香港書展,對一個由敦煌研究院、香港城市大學互動視覺及體現應用研究室(ALiVE)、香港敦煌之友共同制作的敦煌第220石窟北壁上的《東方凈土》壁畫進行了展示,引起了極大轟動。其中,香港城市大學創意媒體學院院長JefferyShaw為了該展覽,和團隊里的30多名人員共同耗費6個月之久,利用激光掃描技術拍攝了7000多張高清照片,并利用虛擬實境技術,通過多次實踐設計,才有了觀眾眼前的這匠心之作。

3.4 文物與遺址圖像制作、虛擬修復

3.4.1 圖像制作

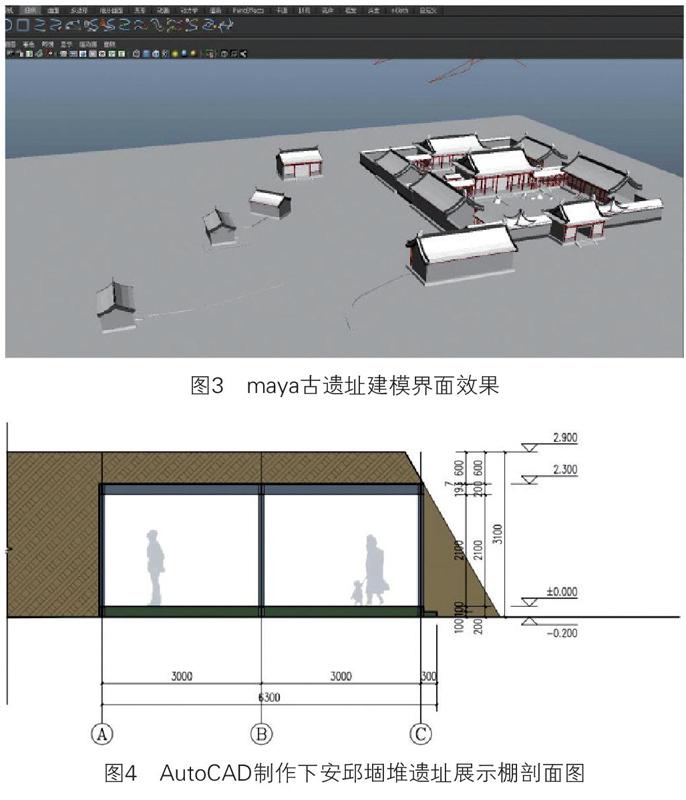

遺址與文物保護時還可通過三維模型制作軟件(如Maya、AutoCAD等)的使用完成自動建模(圖3、圖4),并經該模型生成數字拓片、正射影像圖、不同視角剖面圖等,這些圖件的獲得通過傳統技術方法根本不能辦到,這是“互聯網+”背景下數字化技術在文物保護中的優勢體現。

3.4.2 虛擬修復

考古挖掘期間會有大量殘損文物出土,文物修復工作任務艱巨,不少有豐富經驗的文物修復師也可能做不到一次性將文物修復拼接成功,還需開展多次試驗分析,這可能會增加文物的磨損程度,特別是一些大型文物修復拼接通過人工的形式完成會存在很大困難。不過通過三維數字技術進行文物碎片掃描得到文物模型,依靠計算機進行虛擬修復拼接,如此可使文物磨損得以避免,確保大型文物修復拼接相關問題有效解決,實現工作效率的提升。

3.5 全站儀與GPS技術應用

全站儀用于文物與遺址保護所發揮的功能也是相當突出的,不但能夠實現對遺址大小、形狀、位置、空間的測量,還能夠繪制遺址的立面圖、平面圖和剖面圖。現有的很多功能先進的全站儀里都進行了馬達配置,能夠自動照準目標完成距離與坐標測量。不過在遺址測繪時立面繪制為最大的挑戰之一,但免棱鏡全站儀能夠進行任意點安置,設置棱鏡是零,能夠根據遺址形態完成測定,并把得到的數據值標注在已繪制的草圖上。

GPS由空間衛星、終端用戶設備、地面控系統等共同構成,高精度、全天候以及全球性屬于該技術的特色,可保證導航定位的準確性。將GPS動態與靜態定位方法聯合使用,并連接GPS儀器與攝影儀,進行慣性導航系統安裝,在GPS與慣性導航系統的作用下成功獲取攝影中心空間位置與攝影儀狀態,使得攝影測量戶外控制更加簡化,實現對各項數據的規范處理。

3.6 病害無損/微損檢測技術的應用

遺址無損/微損檢測技術同樣屬于文物保護科學研究領域的一項重要方法。因文物與遺址大多年代久遠,經過漫長歲月的沉淀可能會因多種原因而出現損毀的情況。而病害無損/微損檢測技術的應用能使人為因素所致的損害控制到最低,技術人員通過聯合應用應力波儀、微鉆阻力儀等對抑制內部情況進行評估,得到各項數據,能夠對遺址彈性模量、抗壓抗彎強度等多項力學性能進行預測,使木結構評價安全性更有保障。典型的即勤州區文物保護管理中心經無人機、3D測繪等一系列高科技手段進行文物信息記錄,同時對大嵩所城遺址等實施3D測繪。現今該工作仍在開展階段,并且因不少遺址都屬于木質結構,可能會受到蟲害等多因素的影響,通過病害無損/微損檢測技術加強童第周故居、周堯故居、沙首故居、沙氏故居、王氏吉房等多處木結構文物建筑的白蟻危害檢測,可實現對威脅文物安全的因素的即刻整改。

3.7 多舉措落實文化傳承

在互聯網信息技術快速發展的背景下,電腦、手機等移動終端設備使用數量的增加,使快手、抖音、微信等都變成碎片化信息的輸出載體,在忙碌工作的閑暇之際抽空進行新聞觀看已成為人們生活消遣的一種常態。相關部門能夠進行短音頻錄取、短視頻拍攝,并將其在網絡上投放,不但與時代需求相符,還可讓遺址知名度大大提高,實現歷史文化的有效傳承。此外,可通過電視節目錄制以及現場移動直播等形式來加強宣傳,傳承遺址蘊含的文化內涵。“互聯網+”時代各媒介的融合發展讓新興媒體還可通過和傳統電視節目結合發揮雙管齊下之效,從而將文物與遺址信息更好地向公眾展示,促其得到良好的保護與管理。

4 結語

文物和遺址是我國悠久歷史文化的見證與基本載體,是古人為我們留下的寶貴財富。加強文物和遺址保護在弘揚與傳承中華民族優秀文化中有重要作用,利于民族凝聚力提升,使民族團結與國家統一目標得以實現。在科技發展的今天應緊跟時代發展步伐,進行文物與遺址保護工作的創新,利用先進數字化技術來完成相關文物信息的研究采集、展示與傳播,實現歷史記憶的保留。

①谷立鵬.三維數字化技術在文物保護中應用與作用[J].文物鑒定與鑒賞,2020(2):74-76.

②王富玉.關于數字化文物展示與保護的虛擬技術探析[J].數碼設計:下,2020(8):247.

③王興鑫,汪斌,祝蘭蘭.淺談多圖像三維數字化技術在文物保護方面的應用[J].數碼世界,2019(5):53.

④陳娟娟,劉濤.基于數字化技術的木結構建筑文物保護—評《中國木構古建筑》[J].木材工業,2021(1):1.

【作者簡介】李子杰,男,漢族,山東菏澤人,本科,文博館員,研究方向:文物保護與研究。