家鄉文化生活的體悟寫作教學策略例談

龔長春

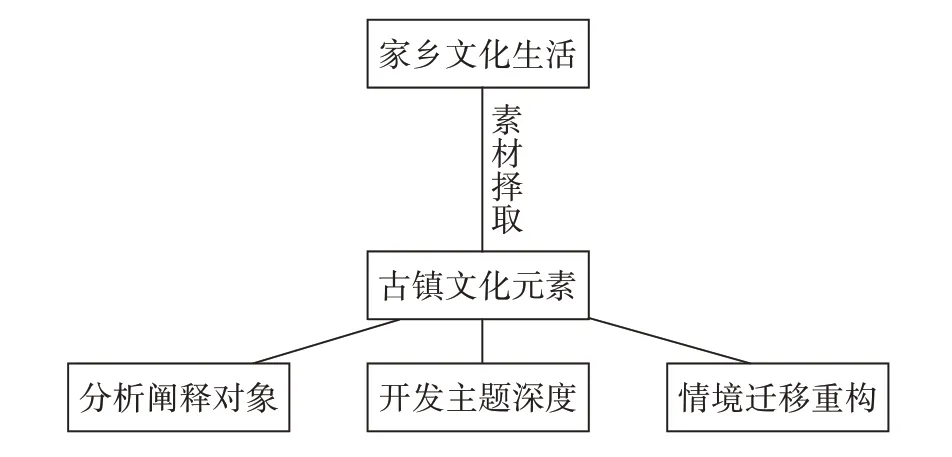

統編高中語文必修上冊第四單元設置了“家鄉文化生活”的主題,以“記錄家鄉的人和物”“家鄉文化生活現狀調查”“參與家鄉文化建設”三個部分作為學習活動的內容。我們只要精準地選擇好家鄉文化的載體和運用策略,就可以充分發揮本單元作為“當代文化參與”學習任務群的意義。我們將無錫地區知名度較大的惠山、蕩口等古鎮作為“家鄉文化生活”單元的典型研究對象,構建學習情境,引導學生開展人物訪談、人物(風物)志、古鎮游記等寫作實踐活動,探究“古鎮”這一典型的傳統文化載體與高中作文教學之間的關系,初步建立了如圖1所示的寫作體系。

(圖1)

語文課程是一門學習祖國語言文字運用的綜合性、實踐性課程。家鄉文化的寫作,正是把語言文字運用到具體的體悟和作文中,以真實的情感體驗提升學生的語文核心素養。在“調查(訪談)—獲得—辨析—闡釋—重構”的寫作過程中,讓學生找到自我學習行為的生長點。

一、寫作意識和品質的自然成長

我們以極具江南特色的無錫地區古鎮文化為學習內容,研究該范圍內的家鄉文化。“家鄉古鎮”是“家鄉”和“古鎮”兩個獨立概念的結合,我們在調查和分析時,需關注這兩個概念的不同特質,也需要將二者聯系起來,從中擇取有寫作價值的素材,就地取材,引發學生的寫作興趣,增加文章內容的充實度和思想的深度。

1.及時關聯和分析意識的培養。

按教材設計初衷來看,本單元任務群的目的是要讓學生以語文的方式學會調研、專題研究、合作學習,在實際的操作中給予學生更真實的體驗,引導學生關注身邊的事物和對象,養成對寫作材料的應激性思考。本文所提及的“古鎮”,一般指擁有百年以上歷史、至現代仍保存完好的較大規模古代居住性建筑的商業集鎮。它是一種介于古城和古村落之間的聚落形態,大多由商業發展而來。伴隨著歷史的沿革而衍生出富有地方特色的手工、美食、建筑、人文等一系列文化形式,是為古鎮文化。無錫地區的惠山、蕩口、梅里等古鎮擁有著豐富的可以即興寫作的元素。

教師幫助學生對古鎮及其文化等名詞作出界定,著眼于對學生審題意識和概念分析的引導和考查。高中生的作文常表現出一個很大的問題,即在引用或者援例時,往往因為缺少必要的分析和闡釋的品質,使文本呈現出堆砌的現象,從而導致結構上的突兀和主題上的模糊。

2.思辨性表達的引導。

思辨性表達要求學生寫作時有自己的思考,能全面而合乎邏輯地發表自己的觀點和主張。那么,古鎮文化研究如何體現思辨色彩呢?

我們先看學生在訪談和調查中得出的較為普遍的三個結論:(1)模式同質化;(2)現狀商業化;(3)居民異地化。經營模式同質化是就其外觀而言的。當實地調查時,古鎮往往會給人千篇一律的感覺,建筑、攤販、貨品等相差不大,每個古鎮自己獨有的特點不是非常突出。最容易被人所忽視的是它的居民異地化情況。學生通過調查訪談發現,很多在古鎮活動的商販不是該鎮和街道的原住民,而是古鎮開發后新遷來的商人。如此一來,古鎮一直流傳的文化傳統便很難保留它的原貌和內蘊。古鎮文化氣息會在一次次的改動中處于現代商業競爭的下風。

上述結論仍然屬于學生對資料的粗加工,但即便如此,也能“使學生在語文教與學的過程中有所體驗、有所感受、有所領悟,能夠把自己已有的經驗(直接的生活經驗和間接的學習經驗、知識背景)與當前的學習活動結合起來,從而產生對文本的深刻理解、對形象的深刻感受和對方法技能的切實領會”[1]。家鄉文化學習的另一特征就是突出學生的學習主體地位。學生筆下的古鎮現狀總結是一種基于個人標準的“辨別性判斷”,經由這一評價過程,學生也在完成自我思維的修正提升。

二、文化理解與傳承的有機滲透

1.素材選擇與情感體驗。

在讀寫一體化的指導下,如何引導學生在大概念的“讀”之中開鑿寫作的源泉,這是一個值得深思的問題。古鎮寫作的探究看似狹窄,但是與家鄉文化生活建立勾連,勢必會因之加深對家鄉的理解與熱愛,形成熱愛祖國的情感基礎。

由于思鄉是中國文學中的典型母題,也就衍生出大量的關于家鄉的文本,如《尋找情感歸宿,儲備家鄉素材——“家鄉文化生活”單元》一文中引用汪曾祺的《端午的鴨蛋》就是很好的明證,又如王開嶺的《人生樹下》個性化地抒發自己對生活的感受。家鄉的特色地域環境對學生作品的影響,可從我校學生的《陌生人,你好》一文的選段中窺見一斑:橋、烏篷船、粉墻黛瓦,這些是江南水鄉古鎮的生命印記,在作者的筆下寧靜而躁動,以景觀為主的寫作,讓學生在觀察中實現美育的目的,逐漸走向審美的鑒賞與創造。將科學認識與情感、藝術相結合,將知識性、工具性和文化性相統一,以美啟真、求美至真,達到真、善、美的統一。[2]學生作文兼具藝術審美性和情感因素,或可看作是從江南古鎮中獲得的獨特體驗。

2.立德樹人的主題尋向。

“惠山古鎮密集分布、保存完好的宗族祠堂和先賢祠堂群,教化主題既有個人修養要求,又有體現社會價值觀的‘親孝、忠君、公正、節烈、愛國’等內容,教化主題更綜合,教化對象更具社會性。能夠較為完整地涵蓋建立在血緣關系和祖先崇拜觀念上、與‘家國同構’的社會形態相適應的東方價值觀體系,也是儒家文化的集中體現。”[3]鮮活的人物事跡,有助于我們從中汲取積極而合理的精神成分,推進學生家國情懷和遠大理想的培養。

除莊嚴肅穆的家族傳統文化之外,泥人文化豐富了古鎮的文化形態。泥人憨態可掬,生動可感,是能夠引起學生興趣的主要物象之一。諸如此類,古鎮的文化載體以其多樣化、典型化、藝術化等特點,貼合了時代發展對傳統文化繼承和發展的要求,都是易得而厚重的寫作素材來源。基于以上探究,我們設置了針對性的寫作任務:假如從以下古鎮元素(華氏義莊、泰伯廟、惠山泥人、惠山祠堂、寄暢園、張巡、范仲淹、錢穆……)中選擇一個,具體說說怎樣才能增加寫作深度。

經過課堂的實際操作發現,學生在第二次的素材整合上,會有意識地進行二次開發,與實物背后的意蘊聯系也更自然。如重新認識到了華氏義莊的“尚德樂善”,由泰伯祠而對照《論語·泰伯》中的“泰伯可謂至德也矣。三以天下讓,民無得而稱焉”[4],為寫作文本增加了道德價值。新課標力圖從高中作文中考查學生的價值觀和對國家民族文化的認同感,即有“立德樹人”的學習要求。就這一點來看,古鎮文化蘊含的仁德、尚善、謙讓等優秀道德品質無疑是一個很好的選擇。

3.文化背景下的意義考量。

當下家鄉文化生活和古鎮遭遇的問題是它們在新時代背景下的命運走向。為此,我們設計“古鎮游記”的寫作實踐任務,讓學生在親身體悟中表達對古鎮前生今世的深切思考,激發學生的思維創意。學生以寫作的方式提出對古鎮現狀的感受和前景設想,往往令人耳目一新,精神層面的感受也更為深刻。

新時代對學生寫作提出了解決實際問題的能力要求。有學生選擇惠山泥人展開寫作,同時能由此及彼,結合故宮文創產品的模式引發對傳統手工藝傳承的思考,在作文中表達了創新性的見解。

此外,古鎮文化還有家譜、家訓、家風等付諸文字的表現形式,可以引導學生對比當代青年的精神風貌,弘揚傳統修身報國的美德,反思教育文化。古鎮千百年來的形態變遷,浸潤著它與時代的風風雨雨,正是因為古鎮兼具了古與新的碰撞融合,才使其成為別具一格的寫作對象。學生在關注和參與家鄉的文化生活中找到個體的精神依托,升華對傳統文化的認識高度。學生在家鄉文化生活單元上的體悟寫作,產生了易于把握的書寫經驗,為構建新的寫作情境提供了強有力的理論支撐。