早產兒腦損傷的影響因素分析

陳淑堅,李衛東,周嘉雯

(中山市小欖人民醫院新生兒科,廣東 中山 528415)

早產兒是指胎齡小于37周的新生兒,其出生體質量大多在2 500 g以下,且生理功能和身體各器官構建均存在不同程度的缺陷,出生后常伴有不同程度的黃疸、腹脹、腦損傷等并發癥。研究表明,腦損傷在早產兒中的發生率較高,其多發于腦室、腦實質、腦干等部位,但早期臨床表現無特異性,若患兒未能進行及時診斷并接受有效治療,病情進展后,臨床可表現為行為神經發育異常、中樞性運動障礙、智力低下、癲癇、視聽障礙等癥狀,嚴重者可導致死亡[1-2]。早產兒腦損傷屬于一種不可逆性疾病,且發病后無特效治療措施,因此早期預防尤為重要,故本研究主要是通過分析影響早產兒腦損傷的相關因素,并據此采取相應的防治措施,以期為早產兒腦損傷的臨床治療提供一定的參考,現將研究結果進行如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析中山市小欖人民醫院2018年1月至2021年1月收治的342例早產兒的臨床資料,根據是否發生腦損傷將其分為發生組(92例)和未發生組(250例)。兩組研究對象的一般資料見表1。納入標準:發生組患兒符合《早產兒腦損傷診斷與防治專家共識》[3]中的相關診斷標準;新生兒出生1周后均接受頭顱核磁共振和B超篩查等。排除標準:合并先天性代謝疾病者;嚴重先天性畸形者;患有中樞神經系統疾病者等。中山市小欖人民醫院醫學倫理委員會審核批準本研究。

1.2 方法 ①影響早產兒腦損傷的單因素分析。統計兩組研究對象的一般資料,主要包括胎齡、性別、出生體質量、胎膜早破、分娩方式、是否合并孕婦妊娠期并發癥、宮內感染、機械通氣、羊水污染、圍產期缺氧、多胎妊娠、1 min 阿氏評分(Apgar)[4]、5 min Apgar評分,以及血清血紅蛋白(Hb)、白蛋白、血小板(PLT)、谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、C-?反應蛋白(CRP)水平,對其進行單因素分析。其中Apgar總分為10分,得分越高表明患兒的身體狀況越好;抽取兩組研究對象空腹靜脈血5 mL,將其置于離心裝置中,以3 000 r/min的轉速離心5 min,取血清,使用酶聯免疫吸附試驗法測定血清Hb、白蛋白、PLT、ALT、AST、CRP水平。②影響早產兒腦損傷的多因素Logistic回歸分析。將單因素分析中差異有統計學意義的變量納入多因素Logistic回歸分析模型,進行獨立危險因素的篩選。

1.3 統計學方法 應用SPSS 22.0統計軟件進行數據分析,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料以(±s?)表示,采用t檢驗;獨立危險因素的篩選采用多因素Logistic回歸分析。以P < 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

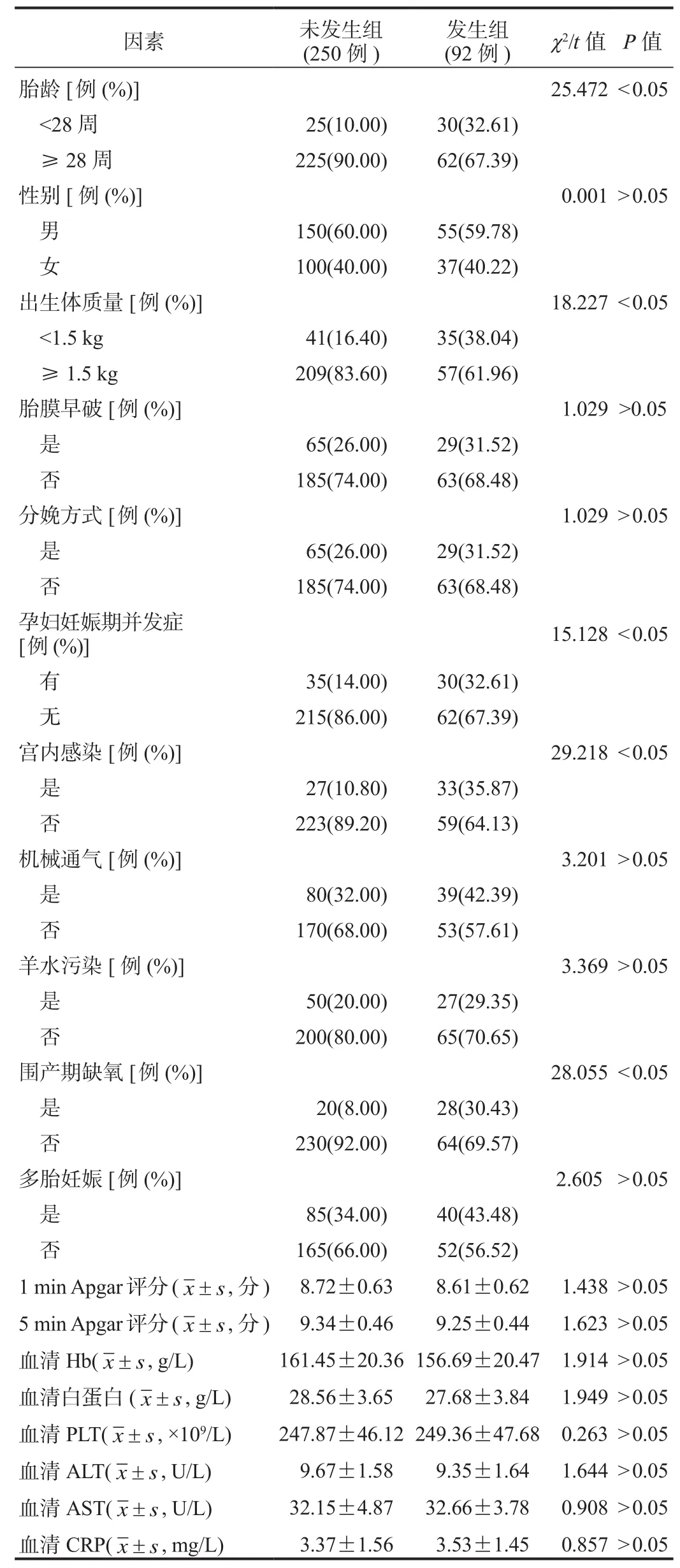

2.1 單因素分析 發生組患兒中胎齡 <28周、出生體質量<1.5 kg、宮內感染、圍產期缺氧的患兒占比及有妊娠期并發癥的孕婦占比均顯著高于未發生組,差異均有統計學意義(均P < 0.05),見表1。

表1 影響早產兒腦損傷的單因素分析

2.2 多因素Logistic回歸分析 以早產兒腦損傷為因變量,將單因素分析中差異有統計學意義的因素作為自變量,納入多因素Logistic回歸模型分析,結果顯示,胎齡< 28周、圍產期缺氧均為早產兒腦損傷的獨立危險因素,差異均有統計學意義(OR = 2.195、2.438,均P < 0.05),見表2。

表2 影響早產兒腦損傷的多因素Logistic回歸分析

3 討論

近年來,隨著圍產醫學的發展,早產兒存活率明顯升高,但相應的早產兒腦損傷發生率也有所增加,致使出現神經系統后遺癥的患兒增多,嚴重影響相關婦幼保健工作的開展。研究表明,早產的發生與孕婦和胎兒因素均密不可分,其中孕婦因素主要包括妊娠期并發急性感染、過度勞累等,胎兒因素主要包括多胎、胎兒畸形等[5]。由于早產兒身體各器官的生理功能尚未完全發育完善,故其出生后各系統的癥狀表現也不同,如呼吸窘迫綜合征、敗血癥、肝功能發育不成熟等。腦損傷是早產兒并發癥中較為常見的一種病癥,可分為腦室周圍白質軟化、腦室周圍 - 腦室內出血及腦實質、小腦、腦干等部位損傷,其屬于中樞神經障礙綜合征,隨著病情的發展,可累及四肢,且常伴有智力障礙、運動障礙、語言障礙、視聽覺障礙、情緒和行為障礙等,更甚者會誘導患兒發生腦癱,嚴重影響患兒的生命安全[6]。現階段,臨床治療早產兒腦損傷主要是通過視覺、聽覺、皮膚感官刺激等措施進行干預,但其在臨床應用中效果欠佳,因此,臨床通過分析早產兒發生腦損傷的相關影響因素,進而對患兒進行防治,有利于改善其預后不良。

多因素Logistic回歸分析結果顯示,胎齡 <28周、圍產期缺氧均為影響早產兒發生腦損傷的獨立危險因素。分析其原因可能在于:早產兒的神經系統發育不夠完善,尤其是供應腦白質的動脈發育不成熟,血管壁內皮缺少平滑肌與彈力纖維的支持,使得機體調節功能在應對刺激時的適應能力較差,容易出現破裂出血,而腦出血正是導致腦損傷的重要原因[7]。胎齡越小的新生兒發育的時間越短,腦發育不成熟的程度越高,其腦內存在生發基質,且毛細血管豐富,但缺乏支撐,易出現被動壓力腦循環,進而誘發腦損傷[8]。圍產期缺氧是指母體與胎兒之間進行氣體交換、血液循環時受到孕婦、胎兒等因素(呼吸窘迫綜合征、妊娠高血壓綜合征等)的干擾,導致早產兒出現腦組織缺氧、壞死現象[9]。圍產期缺氧會使早產兒腦血流發生變化,腦血管自主調節功能受損,造成部分腦組織壞死,其導致的血壓紊亂也是造成早產兒發生腦損傷的重要原因,血壓過高可能引起腦室周圍毛細血管破裂出血,造成出血性腦損傷,而血壓過低又會導致腦血流量減少,造成缺氧缺血性損傷[10]。因此,臨床上可采取相應措施,預防早產兒發生腦損傷。對于胎齡 <28周的早產兒,建議在其出生后3~7 d內進行顱腦B超檢查,必要時進行頭顱核磁檢查,以便盡早發現和治療腦損傷;此外,需做好圍產期保健工作,盡早發現并及時處理圍產期缺氧等情況[11-12]。

綜上,胎齡 <28周、圍產期缺氧均為早產兒發生腦損傷的獨立危險因素,臨床上可采取相應措施進行干預,以預防早產兒發生腦損傷,提高其預后效果。但本研究選取的樣本量較少,且為單中心研究,臨床可進行大樣本量、多中心的深入研究,以便提高研究結果的可靠性。