許慎、鄭玄、顏師古之古今字觀念比較研究

張素鳳,王藝科

語言學研究

許慎、鄭玄、顏師古之古今字觀念比較研究

張素鳳,王藝科

(鄭州大學 文學院,河南 鄭州 450001)

許慎與鄭玄、顏師古的“古今字”立足點不同。《說文解字》立足于漢字本義說解,其重文與正篆構成的“古今字”是為同一個詞創造的不同字形,屬于本義相同的同詞異字;許慎還用旁見說解對文獻使用中的古今字有所闡發,說明許慎對兩種“古今字”有清楚的認識和區別。鄭玄和顏師古之古今字立足于文獻用字,但二者不盡相同,顏師古比鄭玄的古今字外延要小;顏師古所言古今字在文獻中的讀音和意義一定都相同,古今字中要有一個字為本字。

許慎;鄭玄;顏師古;古今字;本字;借字;重文

“古今字”指不同時代記錄同一詞語而用字不同的現象,隨著訓詁學的興起,這種用字現象引起了學者注意。許慎、鄭玄、顏師古等都對古今字現象有所闡發。

本文通過材料分析,對許慎、鄭玄、顏師古三位學者的古今字觀念進行解析,探討他們關于“古今字”立足點的異同,為構建漢語字詞關系研究史奠定基礎。

一、許慎的古今字觀

《說文解字》[1]中“古文”“籀文”“秦刻石”“今隸”都是對字形來源的說明。“古文”“籀文”“秦刻石”早于正篆字頭,屬于古字,與正篆構成古今字;“今隸”晚于正篆字頭,也可與正篆構成古今字。可見,許慎雖然沒有明確提出古今字概念,但已經具有十分清晰的古今字觀念。以下通過分析《說文解字》中各類古今字的性質來闡發許慎的古今字觀念。

(一)古文與正篆的關系

《說文解字》中古文有兩種出現方式:一種以重文形式列出,一種僅見于旁見說解。這兩種古文與對應正篆的字際關系具體如下。

1. 重文中古文與正篆的關系

構件不同的字情況比較復雜,又可分為以下幾種情況:

(1)構件多少不同

(2)組字構件不同

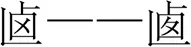

需要注意的是,根據甲骨文字形,“御”和“馭”本義不同,屬于為不同詞創造的不同字;但許慎《說文解字》誤把“御”說解為“使馬也”,因而把“御”“馭”看作同詞異構字。這從反面證明,《說文解字》正篆與重文具有同詞異字關系。有的古今字在許慎時期職能已經分化,如“裘—求”“雲—云”中古字“求”“云”已經不再記錄本義而分別記錄借義“請求”“說”,但許慎立足于本義說解,把“求”作為“裘”的古文,把“云”作為“雲”的重文,而對于當時已經常用的“求”的借義“請求”“云”的借義“說”不進行說解。

2. 旁見說解中古文與正篆的關系

(二)籀文與正篆的關系

《說文解字》籀文,一般認為源自《史籀篇》。《史籀篇》是我國已知最早的編字成文的啟蒙讀物,其成書年代一般認為是西周宣王時期,也有的認為成書于春秋戰國之際。不管哪種說法,籀文都比小篆時代早,可與正篆字頭構成古今字。

籀文也有兩種情況:一種以重文列出;一種僅見于旁見說解。具體如下。

1. 重文中籀文與正篆的關系

2. 旁見說解中籀文與正篆的關系

總之,許慎雖然沒有明確提出“古今字”概念,但從以上各類古字與今字的關系性質,可以解讀出許慎的古今字觀念。《說文解字》重文與正篆構成的古今字本義相同,屬于同詞異字;僅見于旁見說解的古字,除卻因對應今字不是字頭而無法以重文形式列出外,大都與今字本義不同,不屬于同詞異字。由此可見,許慎對靜態貯存狀態和動態使用狀態下的古今字有清楚的認識,并采用了審慎而靈活的處理方式:既遵從《說文解字》說解漢字本義的體例性質,又對文獻使用中的古今字現象有所反映。

二、鄭玄的古今字觀

鄭玄生活時代晚于許慎,他對古今字的認識主要體現在隨文注釋中。鄭玄在“三禮注”和“毛詩箋”中大量引用鄭眾、杜子春等關于古今字說法。本文只對鄭玄自己訓釋的古今字用例進行分析,從中分析鄭玄的古今字觀念。鄭玄箋注除了引用前人說法外,直接闡明古今字關系的用例只有17處[2]。分類舉例如下。

(1)《禮記注疏》卷22“故圣人耐以天下為一家。”鄭玄注:“耐,古能字。”

(2)《周禮注疏》卷41“黃金勺,青金外,朱中,鼻寸,衡四寸。”鄭玄注:“衡,古文橫。假借字也。”

(3)《尚書注疏》卷13“植璧秉珪,乃告大王、王季、文王。”鄭云:“植,古置字。”

(4)《禮記注疏》卷30“大夫佩水蒼玉而純組綬。”鄭玄注:“純當爲緇,古文緇字或作絲旁才。”

例(1)鄭玄注“耐,古能字”,“能”本義是一種熊,“耐”本義是“罪不至髡也”,即一種刑罰,用來記錄“能夠”義都是借字,可見“耐,古能字”中古字和今字都是借字。同樣,《禮記注疏》“余、予古今字”[3]1485“耐,古書能字也”[3]1544“古以能爲三臺字”[3]1544中古字和今字都是借字。

例(2)中“衡四寸”意思是橫梁長四寸;文獻用字“衡”與訓釋字“橫”具有同源關系,鄭玄注屬于用本字訓釋同源借字。例(3)中“植璧”意思是璧放在祭壇上;鄭玄用本字“置”訓釋“植”,屬于用本字訓釋同音借字。像這樣,鄭玄注用本字訓釋同音借字或同源借字的用例還有:《周禮注疏》:“槷,古文臬。假借字。”“笱,讀為稾,謂矢干。古文假借字。”[3]927“荼,古文舒。假借字。”[3]939“志,古文識。”[3]819“券,今倦字也。”[3]914;《毛詩正義》:“視,古示字也。”[3]406“挫,今莝字也。”[3]481“古之恭字或作共。”[3]570“視,今之示字。”[3]406《禮記注疏》:“攘,古讓字。”[3]1252

例(4)中“古文緇字或作絲旁才”,鄭玄溝通“?”與“緇”的古今字關系,說明文獻用字“純”可能為“?”的形近而誤字,其中古字“?”與今字“緇”屬于本義相同的同詞異構字。

從以上分析可以看出,鄭玄訓釋中的古字與今字大多數是借字與本字關系,其次是借字與借字關系,本字與本字關系的只有1例。可見,鄭玄訓釋中的古今字絕大多數本義不同,它們在靜態貯存狀態下不具有同詞異字關系,這與《說文解字》重文與正篆構成的古今字性質明顯不同。這是因為,鄭玄古今字是對動態使用狀態下同一語詞的不同用字進行說解,只要是同一語詞在不同時代的不同用字,都可看作古今字,因此其古今字既可包括本義相同的情況,也可包括本義不同的情況。而《說文解字》主要對漢字本義進行說解,同一字頭下的不同字形都是為同一語詞創造的同一個字的不同寫法,即只包括本義相同一種情況。需要說明的是,鄭玄遍注群經,第一個[4]也是唯一一次使用“古今字”術語,卻使“古今字”成為后世表述記錄同一詞項而古今用字不同現象的專門術語。

三、顏師古的古今字觀

東漢班固《漢書》多用古字,顏師古為《漢書》作注時,常用唐代通行字來溝通文獻用字,幫助解讀文獻,形成大量古今字材料。依據蔣志遠對唐及以前古今字全面測查和統計結果[2],我們通過顏師古《漢書注》用“某,古某字”“某即古某字”等術語溝通的古今字材料來分析顏師古的古今字觀念。

顏師古《漢書注》用“某,古某字”“某即古某字”溝通字際關系的材料共有403條(不包括引用前人說法),合并重復,共形成149組不同的古今字組。這149組古今字組中古字和今字的關系可以分為以下幾種情況。

(一)古字和今字本義相同

古字和今字本義相同,屬于為同一個詞創造的不同字形,這類古今字有119組,占總數的79.9%。這類古今字從泛時角度說屬于異體字,可分為異寫字和異構字。

顯然,以上顏師古《漢書注》溝通的古今字,本義相同,屬于為同一個詞創造的不同字形。到唐代,古字大都逐漸被今字取代,不再使用;也有少數古字后來又取代今字成為記錄通行字;還有的古字與今字職能都發生分化。

(二)古字與今字本義不同

古字與今字本義不同的情況可以分為以下三類。

1. 古字是本字,今字是借字

即《漢書》用字為本字,唐代通用字是借字,如《漢書》“氐羌徠服”,師古注:“徠,古往來之字也。”《漢書·景武昭宣元成功臣表》:“詩云‘徐方既俫’。”師古曰:“俫,古來字。”顯然,通行字“來”記錄行來之“來”屬于借用;文獻用字“徠”從彳來聲,是記錄“行來”義的本字,“俫”是“徠”的異寫,也屬于本字。本字“徠”“俫”在唐代都已不再用來記錄“行來”義,與通用借字“來”成為古今字。同樣,“堯嬗以天下”,師古注:“嬗,古禪讓字也。”今字“禪”的本義是帝王祭祀土地之禮,用來記錄禪讓義屬于借用;古字“嬗”《說文解字》認為其本義有“一曰傳也”,為本字。“惟一月壬辰,旁死霸”,師古曰:“霸,古魄字。”今字“魄”本義是依附形體而存在的精神,用來記錄“月初月光”屬于借用;古字“霸”是記錄該意義的本字。“欥中龢為庶幾兮”,師古注:“欥,古聿字也。”古字“欥”從欠從曰,是記錄發語詞的本字;今字是記錄該發語詞的借字。以上《漢書》用字都是本字,但已不再用來記錄相關詞語,用來訓釋的唐代通用字都是同音借字。

2. 古字是借字,今字是本字

3. 其他

綜上所述,顏師古《漢書注》用“某,古某字”“某即古某字”訓釋的古今字,刨除難以確認本字的專有名詞和少數虛詞用字,古字和今字大都有一個與音義相切合的本字,同時,本義相同的同詞異字關系在顏師古注釋古今字中占絕大多數,這與鄭玄注中古今字情況明顯不同。

四、結論

綜上所述,許慎、鄭玄、顏師古三位學者的古今字存在一定差異。

首先,許慎與鄭玄、顏師古的立足點不同。許慎《說文解字》立足于漢字本義說解,把本義相同即為同一個詞創造的不同字形都列在一個字頭之下,因此《說文解字》重文與正篆構成的古今字都是本義相同的同詞異字。文獻中記錄同一語詞的不同字,如果本義不同或不能確定其本義相同,只能在旁見說解中說明其關系。對于兩種不同性質古今字的不同處理方式,說明許慎對靜態貯存狀態和動態使用狀態下兩種古今字有十分清晰的認識和區分。鄭玄和顏師古都立足于文獻注釋,所言古今字都是動態使用狀態下同一個詞項的不同用字,因此,其古今字的本義不要求必須相同。

其次,鄭玄和顏師古都立足于文獻訓釋,但其古今字觀念也不盡相同。鄭玄箋注中,絕大多數古今字本義不同;顏師古《漢書注》中古今字本義絕大多數相同,而且古字和今字至少有一個為本字。對于這種差異,我們可以從顏師古《匡謬正俗》卷三中分析其成因:

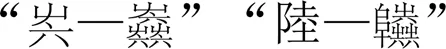

予,鄭玄注《曲禮下篇》:“予,古余字。”因鄭此說,近代學者遂皆讀予為余。案《爾雅》云:“卬、吾、臺、予、朕、身、甫、余、言,我也。”此則“予”之與“余”義皆訓我,明非同字。許慎《說文》:“予,相推予也。”“余,詞之舒也。”既各有音義,本非古今字別。《詩》云:“迨天之未陰雨,徹彼桑土,綢繆牖戶。今女下民,或敢侮予。”……《楚辭》云:“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。裊裊兮秋風,洞庭波兮木葉下。”……歷觀詞賦“予”無“余”音。若以《書》云“予一人”,《禮》曰“余一人”,便欲通之以古今字,至如《夏書》云“非臺小子,敢行稱亂”,豈得便言“臺、余”古今字耶?邶《詩》云“人涉卬否,卬須我友”,豈得又言“卬、我”古今字乎?[7]

顯然,顏師古認為“余、予”不能算作“古今字”的理由是它們的本義和讀音都不同。可見,顏師古的古今字觀念中,古字和今字在文獻中的讀音和意義必須都相同。顯然,本義相同的同詞異字構成的古今字能符合這個條件;本義不同的本字與借字構成的古今字,往往以本字讀音為標準,也能滿足這個條件;如果古今字都是借字而沒有對應本字,往往分別以其本音作為其在文獻中的讀音,結果可能造成古今字讀音不同。這可能就是顏師古所言古今字中大都有一個本字的原因。鄭玄的古今字則沒有這個嚴格限制,只要在文獻中記錄同一詞的字都可看作古今字,因而造成兩個借字構成的古今字可能讀音不同。鄭玄和顏師古的古今字判斷標準不同,這正是顏師古認為鄭玄古今字例有誤的原因。

①《說文解字》中有“古文以為”15例,段玉裁在“臩”字的訓釋“古文臦,古文囧字”下注“七字當作古文以為囧字”,因此“古文以為”類共16例。

② 正篆“信”字有兩個籀文字形,共同構成1組古今字。

③“握”的古文字形比“屋”的古文字形多一個連接向上兩部分的○形構件,因此歸作表義構件不同而示音構件相同的一類。

⑥ 分別為:1.“鼂采琬琰,和氏出焉”,師古曰:“鼂,古朝字也。朝采者,美玉每旦有白虹之氣,光采上出,故名朝采,猶言夜光之璧矣”;2.“鼂不及夕”,師古曰:“鼂,古朝字也。言憂危亡不自保也”。3.“尹氏、召伯、毛伯事王子鼂”下,師古曰:“……子鼂,景王庶子也。鼂,古朝字”;4.“爰盎鼌錯傳第十九”,師古曰:“鼂,古朝字”。此外還有“斬御史大夫晁錯?謝七國”,師古曰:“晁,古朝字”,其中“晁”是“鼂”的俗寫簡化字。

⑦ 如《荀子·王制》“物不能澹則必爭”中“澹”的意思是供給。

[1] 許慎.說文解字[M].北京:中華書局,2013.

[2] 蔣志遠.唐以前古今字學術史研究[D].北京:北京師范大學,2014.

[3] 阮元校勘本.十三經注疏[M].上海:上海古籍出版社,1997.

[4] 洪成玉.古今字概述[J].北京師范學院學報,1992,20(3):60- 66.

[5] 李運富.早期有關“古今字”的表述用語及材料辨析[J].勵耘學刊,2007,3(1):66-89.

[6] 段玉裁.說文解字注[M].鄭州:中州古籍出版社,2006:10.

[7] 顏師古.匡謬正俗[M].北京:中華書局,1985:24.

Comparative Study on Chinese Characters for the Same Word of Xu Shen, Zheng Xuan and Yan Shigu

ZHANG Su-feng, WANG Yi-ke

(Literature College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Xu Shen, Zheng Xuan, and Yan Shigu had different standpoints for “Gu and Jin characters”. “” was based on the explanation of the original meaning of Chinese characters. The “Gu and Jin characters” formed by Zhengzhuan and its another font were created for the same word. Xu Shen also explained the “Gu and Jin characters” used in the literature with the explanation for another character, showing that Xu Shen had a clear understanding and distinction of the two “Gu and Jin characters”. The “Gu and Jin characters” of Zheng Xuan and Yan Shigu were based on the characters used in documents, but they were not the same. Yan Shigu’s “Gu and Jin characters” had a smaller extension than Zheng Xuan. The pronunciation and meaning of the “Gu and Jin characters” mentioned by Yan Shigu must be the same in the literature, and one of “Gu and Jin characters” must be the original character.

Xu Shen; Zheng Xuan; Yan Shigu; “Gu and Jin characters”; a character created for the word; a word used to record homophones; another font created for the same word

H121

A

1009-9115(2021)04-0011-08

10.3969/j.issn.1009-9115.2021.04.003

國家社科基金重點項目(19AYY016)

2020-11-10

2021-05-18

張素鳳(1966-),女,河北唐山人,博士,教授,碩士生導師,研究方向為漢字學。

(責任編輯、校對:郭萬青)