基于網絡結構的中國電力系統環境績效評價

徐樹奇 馬敏

摘? ?要:利用數據包絡分析方法(DEA)對中國的電力供應系統的環境績效表現進行了評價,以省份為主體、地域為區間進行了模型結果的綜合分析,提出了整合電力供應系統內部博弈關系的網絡DEA模型,同時改進了非期望產出的弱可處置性定理到模型中,并通過計算得出了很多新穎的評價結果。具體發現包括:中國整體的電力供應系統環境績效表現仍有較大的提高空間;發電系統的績效表現優于電網系統;發電系統在地域間的差異較之于電網系統更大。

關鍵詞:網絡結構;電力系統;環境績效

中圖分類號:F426? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2021)23-0133-03

中國電力行業在經濟和環境保護中發揮著至關重要的基礎性作用。2019年中國全年總發電量約為7.14萬億千瓦時,超過了當年全球總發電量的1/4。2017年新成立的中國國家排放交易計劃(ETS)宣布電力行業將成為其第一個成員,凸顯了該行業的重要性。此外,電力行業的碳排放巨大。為了實現電力行業的可持續發展目標,對我國電力行業的環境績效進行評價非常有必要。

一、電力評價研究現狀

目前國內對電力行業績效評價的研究較少,綜合來看,國內外現階段研究可大致概括為對電廠系統的研究和對電網系統的單獨評價上[1-3],但未能從整體視角出發進行研究。數據包絡分析(DEA)作為一種新興的非參數評價工具,有著不需要預先假設生產函數即可進行同質決策單元(DMU)之間的效率排序的優勢,因此受到了大量學者的關注。其中,關于環境效率的評價技術一直是國內外研究的焦點;關于非期望產出的弱可處置性由fare等人[4]提出,該假設可展示期望產出與非期望產出間的鏈接關系,將該假設整合到DEA建模中一直是學者們關注的重點。傳統DEA理論將決策單元視為黑箱,現實中存在決策單元為網絡結構(如以省份為單元的電力供應系統)的情況,對該情況進行DEA建模并整合弱可處置性理論到建模中是學者們關注的問題。網絡DEA在發展的過程中,各子階段間的博弈關系引起了學者們關注。綜上,若要對中國面前的電力供應系統進行評價,則需要解決上述問題。

本文將利用網絡結構DEA方法打開傳統DEA的黑箱;通過對中間產出作為鏈接來展示電網與電廠間的領導——跟隨關系;在處理非期望產出上,本文將使用弱可處置性假設,在此基礎上改進其缺陷,最終應用到中國各省份電力子系統,并給出政策發展建議。

二、方法

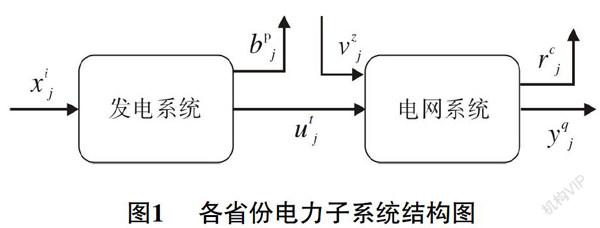

(一)問題描述

T1=(xj,bj,uj)|λX≤X,θλU≥U,θλB=B

后續研究指出,Tk并不能對非期望產出進行充分評價,且會使得被評價單元只能與處在與其有著相同非期望產出水平的單元比較。因此,本文將保留kuosmanen的研究優勢,并在此基礎上對非期望產出施加強可處置性的假設,上述生產可能集可重新表示為Tc[6]:

Tc=(xj,bj,uj)|λX≤X,θλU≥U,θλB≤B

為方便計算,使其線性化,則上述生產可能集可表示為:

Tc=(xj,bj,uj)|(P+V)X≤X,VU≥U,VB≤B

(三)本文模型

電網系統有著對電量的定價權,且各電網系統間缺乏競爭。鑒于這一現實,本文將電網系統看做系統中的領導者。基于上述生產可能集和規模收益可變的假設,我們首先得出電網系統的評價模型如下:

其中,β2指電網系統的效率可提升空間,pn和vn為兩個限制權重。

經過計算后,電廠的效率值(e電廠)與電網的效率值(e電網)可定義為:

e電廠=1-E電網=1-β1

e電網=1-E電網=1-β2

三、數據及結果分析

本部分將所提出的模型應用于中國各省級電力供應系統的可持續績效評估。

(一)指標選取

發電系統的指標包括電源建設新增生產能力、6000千瓦及以上電廠發電設備容量、發電設備平均利用小時、發電煤耗率、發電量和二氧化碳排放量。電網系統指標包括發電量、電網新增220千伏及以上變電設備容量、電網新增220千伏及以上送電線路長度、電力銷售產值和線損率。其中發電量為中間變量,它既是發電系統的輸出,也是電網系統的輸入。數據搜集范圍是2014—2017年,來自Wind數據庫。根據地理位置,我們把中國各省份分為了四個區域,分別為,東部地區:北京市、江蘇省、廣東省、浙江省、天津市、山東省、河北省,中部地區:山西省、安徽省、河南省、湖北省、湖南省、江西省,西部地區:廣西省、四川省、貴州省、云南省、陜西省、甘肅省、青海省、內蒙古自治區,以及東北地區:遼寧省、吉林省、黑龍江省。

(二)電力系統效率表現分析

為了對結果進行系統的分析,以圖2展示了各省份分階段的效率結果。從圖中可以看出,所有省份的第一階段效率都高于其第二階段效率得分,其中,第一階段的各省份效率得分平均值為0.911 5,第二階段的各省份效率得分平均值為0.623 2,說明我國各省份電力系統存在內部發展不均衡的問題,且差距明顯(0.288 3),也說明在電網系統作為領導階段的條件下,其自身并沒有實現領導的帶頭作用。