文化回應背景下的英語課堂教學

施瑜

文化回應性教學(culturally responsive teaching)的研究起源于上世紀70年代的美國,這個理論的提出與美國社會存在大量外來移民的因素有著密不可分的關系。如何使來自不同種族,有著不同文化背景和宗教信仰的學生積極有效地參與到課程學習中去,在課堂中獲得更好的教學體驗和教學效果,在知識、情感、社會等方面有更加優秀的表現,成為了一個值得探討和研究的課題。

一、文化回應性教學的目標和目的

文化回應性教學旨在幫助學生形成對自己文化的認同感,對傳承自己文化的自豪感,對發展自己文化的使命感;其次,文化回應性學習應立足培養學生構建開放的格局,對多元文化抱有積極的態度,尊重并接納文化的差異性,用跨文化的意識和多元化的審視角度嘗試搭建理解和深度思考的平臺;此外,文化回應性教學應更多地指向促進教育公平化,提供發表自己的觀點、參與團隊合作的機會,利用多樣化教學手段發展課堂內每個學習個體的學習能力。

二、文化回應性教學的特點

1.文化回應性教學更重視教學內容的生成過程。

文化回應性教學強調不能把知識僅作為結論去教授給學生,而是需要將知識中所蘊含的文化思想、價值觀、文化思維方式等融入到教學中去,體現文化學習對知識獲得過程的重要性,使得知識的呈現不再符號化,不再是單邊剝離式地輸入,而是蘊含著豐富的文化內涵。

2.文化回應性教學培養學生的多元文化意識。

文化回應性教學得以進行的基本前提是認同學生自身的文化背景,幫助學生建立其與新知識之間的聯系。努力拓展文化的邊界,培養學生用敏感的觸角和包容的態度回應多元文化,通過不同文化之間的比較,發現與自身文化動態的平衡點,認識到文化之間的差異并由此發展文化思維方式,提高學生的文化理解能力,塑造積極正確的文化價值觀并以此促進學生的國際理解。

3.文化回應性教學有利于發展學生的學習潛能。

文化回應性教學是基于教育公平的前提,提倡學生的認知不能只停留在文化內容的表層,而是要深入思考事物之間的關聯性,用“為什么”來主導學習的開展,形成多向思維的學習模式。學生在學習的過程中要學會用適合的溝通方式來促進學習的真正發生。這種溝通可以是自身內部為了達成對多元文化的體悟、融合和創新進行的有效梳理與思辨,也可以是通過外部合作的形式嘗試拓寬自己的認知方式,形成良好的學習互動,讓思維的碰撞推進理解的深入,最大程度發展學生的學習潛能。

三、文化回應在英語教學中的運用策略

怎樣讓不同背景的文化在教育教學的過程中有機互融,達成認知上的共鳴呢?這就需要我們在教學實踐中充分研讀教材文本,深入思考教學目標,精心設計教學流程。

1.整體研讀教材,梳理文化內容。

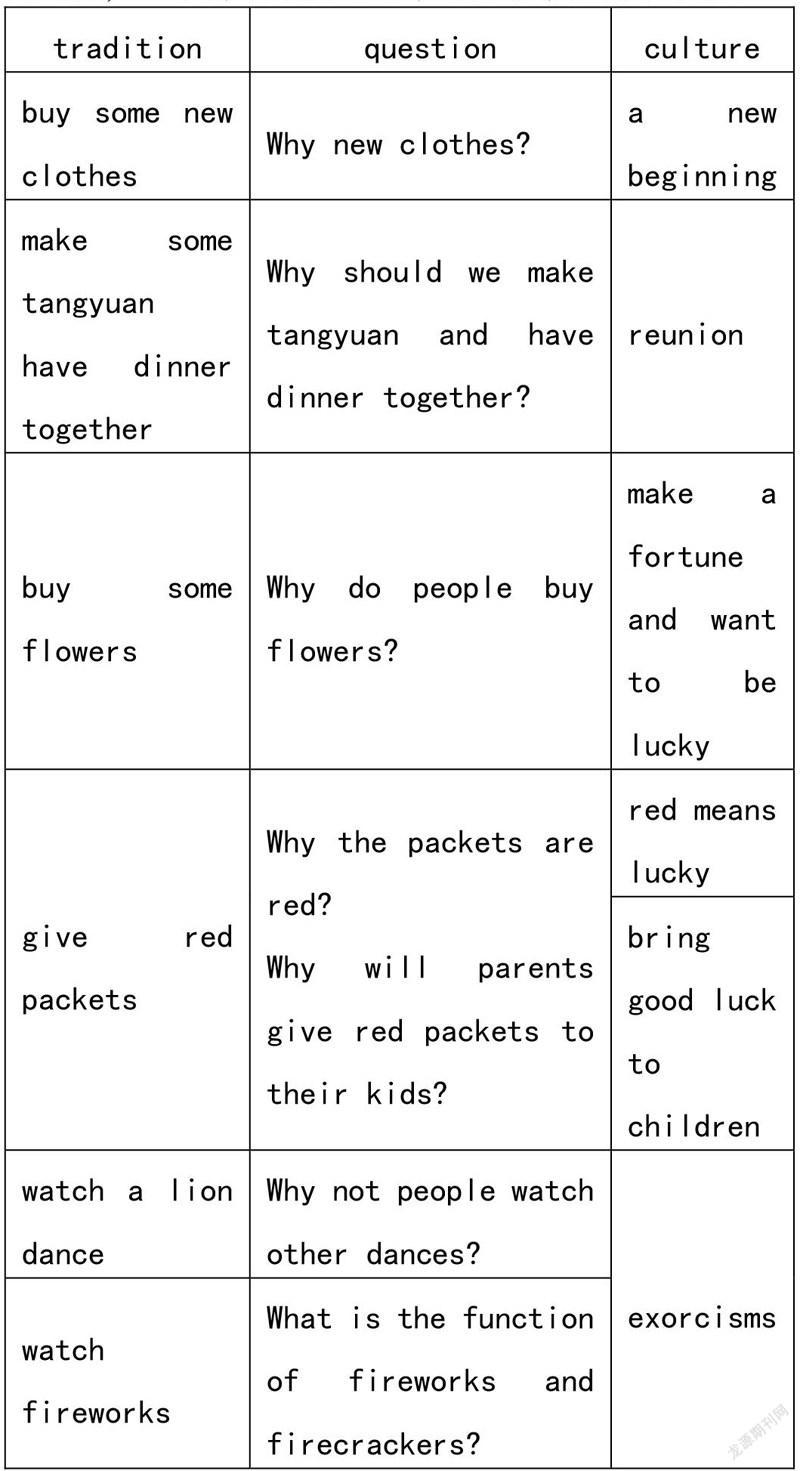

教材研讀和解析的能力是一個優秀教師必備的教學能力之一,在此基礎之上,才能進一步針對單元整體進行謀篇布局,進行有條理、有深度的教學設計。但大多數老師對英語教材的解析往往會把重點放在單元重點句型的練習和語篇的理解上,強調語言在實踐中的運用,突出信息交流的功能。但這種學習只是對內容的拆解和機械輸入,并沒有把學習材料放到相關的文化背景下去開展進一步思考,不能體現出語言學習的深度目標。以江蘇譯林英語六年級上冊為例,教材本身涉及的內容比較豐富,從多種話題角度切入展開教學。但在實際教學過程中,總有淺嘗輒止,話題內容的豐滿度和深入度不夠之嫌,如果在單元既有內容的基礎上進行再設計,突出文本知識與情感文化雙線并進的教學思路,便會使教學過程被賦予更深的意義。

在上表中,最后一列是根據該單元話題的設置和切實的生活實踐進行的文化內涵挖掘,讓知識的獲取不僅僅停留在字里行間,而是與學生的既有感知建立了聯系,形成一個共鳴并內化認同的局面。

2.在教學推進的過程中,始終關注文化的滲透。

不因為是語言類學科教學而在施教過程中忽視了文化的滲透,這應當成為教師在設計課堂和組織教學中始終秉持的一項準則。作為課堂教學的設計者和執行者,教師在投入到文化回應性教學中去的時候必須要審視自己是否有合理的文化假設,自己的價值觀、認知方式等會對學生形成怎樣的影響,在與學生的交互過程中是否搭建了足夠的意義平臺,有效激發學生的深度思維。

以譯林英語六上《Unit 8 Chinese New Year》一文為例,該單元的話題本身就以中國新年文化為支撐展開,似乎已經沒有了再滲透的空間和必要,但在課堂實踐中通過深入地“議”,學生在深度思維的碰撞中對熟悉的新年文化形成了一個系統的新認識。

【例1 】

原文節選:Then, in the evening, we’re going to make some cakes and tangyuan.

師:Why do people make tangyuan at Chinese New Year?

答:Because tangyuan means reunion in China, so people always make tangyuan at Chinese New Year. They are happy to get together.

在常規的文本處理過程中,教師一般提問What are people going to do in the evening?即止了,以突出新年中做湯圓的習俗。但為什么要做湯圓、吃湯圓,這一習俗背后富含的深意卻往往不被提及,在此處設計一個追問的環節,讓學生在討論和猜測的過程中去體會令人動情的傳統文化,強調突出了“團圓”對于中國新年的重要意義。

【例2】

原文節選:On Chinese New Year’s Eve, we’re going to have dinner with my grandparents, my aunt and uncle and my cousin. Then, we’re going to buy some flowers.

師:Why are they going to buy some flowers on Chinese New Year’s Eve?

答:Because “flower”sounds like “發”in Cantonese. People want to be lucky in the new year so they are going to buy some lucky flowers.

這是全文中隱藏得最深的一個文化傳統,也是最具有地域色彩的一項習俗,但是在一開始的課堂討論中,這一點并沒有被提及,學生的注意點都集中在“年夜飯”這一重點上。當有學生開始質疑新年買花這一習俗時,大部分的解釋都是為了迎接新年裝扮住宅之用。教師引導學生回頭重新閱讀全文,提示將思維往地域的方向去靠攏,學生很快就發現這篇文章的主人公來自香港,新年買花是閩粵地區的風俗,為的是求運求財求吉利。恍然大悟間對中國新年的風俗文化又有了更深一層的理解。

通過對《Unit 8 Chinese New Year》進行進一步梳理,我們不難發現通,過有效的課堂組織和有深度的問題鏈,一個清晰完整的新年文化體系豁然于眼前。

不呆板機械地照文識字,而是在學習的過程中融入有意義的文化思考,鼓勵學生在大膽表達與思維碰撞中去開拓文化的視野以獲求個人素養的提升,幫助他們根據自己的學習經驗去搭建個人的意義系統,這是課堂英語課堂教學力求達到的最終目標。

只有重視學生文化養成意識的培養,才能使學習成為一個思考真正發生的過程;只有創造讓思維流動和交換的積極條件,才能打開學習的新局面,讓構成新的思維層面成為可能。

3.積極倡導和組織小組合作式學習。

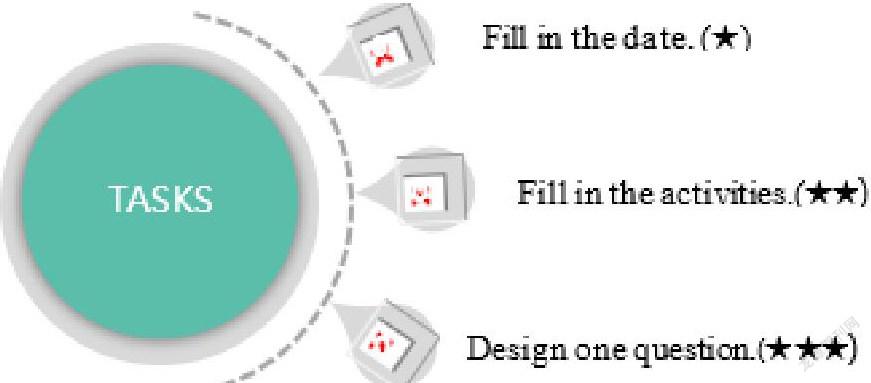

小組合作式學習提倡學生在合作的過程中用包容的態度去接觸各種不同的文化內容、文化認知和文化思維方式,通過與他人觀點的碰撞、比較和融合形成自己的主張并勇于表達。鼓勵學生在合作過程中加大參與力度并有意識地鍛煉自己的組織、協調和領導能力,最終獲得學業自信和文化自信的雙豐收。《Unit 8 Chinese New Year》的文本內理解本身不具有難度,是學生既有經驗的呼應和總結升華,所以用小組合作的方式進行操練是具有相當的可行性的。

在分組時,教師有意將不同性別、不同能力的學生組合在一起。學習活動以組為被評價的對象,鼓勵通過溝通和討論進行互相幫助,以此促進學生的認知和學習交流技能的發展。在安排教學活動時,有意識地按照學生能力高低設計分層任務并由學生評估自己的能力后與組內成員協商后完成,努力使每個學生都積極參與到學習活動中來。例如:

上表中的教學活動由左往右呈難度的遞增狀態,需要學生以小組合作的方式完成,學生可以根據難度提示自定選項,星號越多表示該項任務的難度越大。

在設計活動時,教師預判基礎薄弱的學生大多會選擇第一個較為簡單的任務,但在實際開展的過程中卻欣喜地發現,有些組內出現了一強帶一弱來完成難度最高的第三個選項的搭配,這正是在課堂中運用該模式所要推崇的合作精神的切實落地,也是學生拓展自身能力邊界的有效嘗試。

4.鼓勵學生開展自主探究式教學。

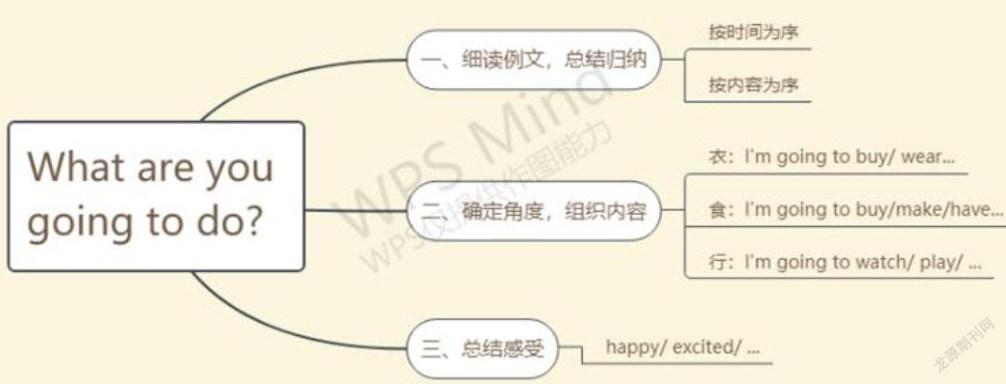

知識的最終獲得,是信息的外部輸入、個體組織內化再到外部輸出的一個系統過程,學生最終輸出的內容及其形式是內化程度的具體表現。教師在主導教學的過程中,可以根據學生之前的學習經歷和潛在的學習能力設定契合學生當下認知水平的學習內容,主張通過學生的自我探究進行自身既有文化和外部文化的整合,運用類比、分析、歸納等方法不斷完善認知結構。

《Unit 8 Chinese New Year》的文本是一個開放式的結尾,以What are you going to do at Chinese New Year?結束全文,這就給了學生一個自主發揮的空間,考量他們綜合運用所學的能力。學生可以借助思維導圖來完善思維的規劃和語言的組織。

由此可見,自主探究的過程是一個思維發展的過程,是一個能力增值的過程,也是一個再認知的過程。

文化回應性教學主張在尊重文化背景的基礎上整合文化內容,從而塑造更有意義、更積極有效的學習環境。在英語學科教學中,文化教育有著重要的導向作用,它通過體驗感知和比較遷移不同的文化體系來喚醒個體的自我意識,又通過建立文化自信和認知再構發展探索的新途徑,這也是學生在學習上建立良性循環的重要基礎和途徑。所以通過文化建立和塑造學生的內在情感認知體系,激發學習的內在動力,是讓學習真正發生的有效手段。