“問津”語文課堂,發展深度思維

張吟春

在教學改革不斷深入的今天,越來越多的教師重視課堂中問題設計的研究,以問題引領教學板塊,主問題、高階問題在學習中體現出相當高的價值。但是,由于絕大部分問題來自于教師的精心設計,主要是教師問、學生答,學生還是被動“接球”,學生的思維只是教師思維的模仿、后續、遷移,思維的發展依然受到桎梏,學生主體地位依然沒有得到充分提升。

“問”是探求,“津”指渡口。“問津課堂”,以“問”引學、以學促“問”,讓學生在善問中理清思維、在追問中深入思維、在發問中發展思維。只有學生樂“問”、善“問”,主動學習、個性學習,才能真正到達知識的彼岸。

一、預習:在“問”中鍛煉思維的發現性和發散性。

預習是自主學習中的重要環節,所謂“先學后教”、“以學定教”,學生的預習情況,直接影響到教師課堂教學的定位;預習時的疑惑,也將是學習主體在課堂上關注的焦點。

學生課前預習,是第一次與文本對話,沒有教師的任何干預和指導,思維是完全自由的。因此,鼓勵和引導學生預習中提問,是鍛煉他們發現性和發散性思維的最好時機。

1、給足空間,在發現中“樂問”。

教師在指導學生課前預習時,除了讀準讀通課文、理解生字詞等常規要求以外,要特別鼓勵學生在預習后提出問題。這樣做既培養了學生自主學習的意識和習慣,又讓他們對即將到來的課堂充滿期待,更投入地參與課堂學習。在這個階段,教師要以最大的耐心,放手讓學生提問。一開始,學生的問題一定千奇百怪,甚至有的跟課文毫無關系,教師要善于引導學生的發散性思維,并且在充分的發散中,梳理和保存“發現”的火種,讓這顆思維的火種在課堂上綻放耀眼的光彩。

比如,統編版二上《朱德的扁擔》一課,學生課前預習后提出的問題有:朱德是誰?(時代過于久遠,學生對革命領袖陌生);扁擔是什么東西?(這種勞動工具在現代生活中幾乎絕跡,學生很少見到);“會師”是什么意思?(非常用書面語言,不容易理解)什么叫“根據地”?(特定背景下的專用名詞,不容易理解)為什么鞏固根據地就“需要儲備足夠的糧食”?(涉及到實際經驗)為什么大家“越發敬愛朱德同志,不好意思再藏他的扁擔了”?(指向文章主旨核心)

以上大大小小的問題,既來自于生活,也來自于文本,但確實是學生的“真困惑”“真問題”。教師首先要對學生的愛動腦筋、敢于提問表示肯定和贊揚,同時要珍惜這些來自學習起點的問題,在課前進行科學精準的梳理,不同問題不同處理。有的可以帶學生查資料、查工具書解決;有的可以在生活中咨詢長輩尋求答案;還有的,可以留待課堂上一起探究——這一類問題,就是思維的“火種”,比如上面例子中的最后一個問題。

2、指明方向,在發散后聚焦。

當然,預習中提問的“發散”是指從不同的方向、途徑和角度去思考,不等于“零散”和“無序”。在學生提問的熱情被點燃以后,教師要指給學生預習時思考關注的方向,引導他們提出“有效問題”甚至“深層次問題”。上海師范大學吳立崗教授把閱讀教學問題分為五大類,包括有關文章表層詞句的疏通性問題、有關課文知識拓展的延伸性問題、有關思想內容深層的探究性問題、有關表達形式的鑒賞性問題、有關課文知識不同看法的評價性問題。因此,教師可以引導孩子從這幾個方面去思考問題:課文的字詞句有什么不理解的嗎?語句背后有什么“言外之意”嗎?詞語句子或段落結構有什么獨特之處嗎?對課文的主題思想你有更多思考嗎?經過長期不斷的練習,學生的思維就會“往寬里行、向深處走”。

二、課堂:在“問”中發展思維的批判性和深刻性。

現在,“滿堂講”“滿堂灌”的現象少了,許多教師沉迷于設計課堂提問,沉迷于對學生的答案進行各種“預測”。這樣的課堂看起來完美高效,氣氛活躍,實際上還是教師牢牢占據著主體地位,學生只是在師“問”的牽引下亦步亦趨而已。而學習品質的養成、知識體系的構建、思維力的發展,是學生不斷自我內化的結果,所以,必須讓學生獲得最大的主動權。讓學生得到“發問”的權力,課堂上執著于自己的問題,他才會有真正獨立的思考,才會進行真正獨立的探究。

1、創設時機,促發出“新問題”。

學生感興趣的學習,是在課堂上能夠和老師共同探究、共同發現。教師巧妙地創設時機,在課堂的步步推進中,引導學生主動提問,使教學內容不斷地轉化、生成。這樣,學生的自主建構貫穿學習始終,這和教師單方面按部就班的“發問”是有本質區別的。

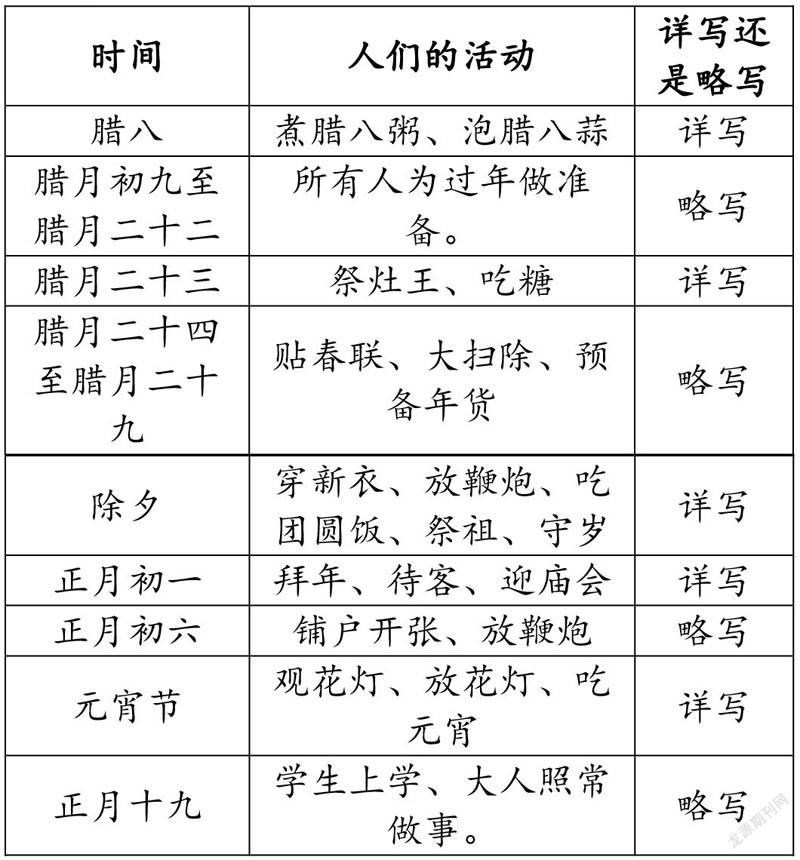

比如,統編版六下《北京的春節》。教師帶學生通過自學閱讀,整體把握課文內容,梳理“老北京人是如何過春節的?”。學生自主完成下表:

觀察表格以后,學生自然而然產生疑惑:作者為什么這樣安排詳略呢?經過討論,大家就能發現:最能表現老北京人過春節習俗的莫過于臘八、臘月二十三、除夕、正月初一、元宵節。這幾天是春節的高潮,所以詳寫。其他的日子顯得有些尋常,所以略寫。學生也由此摸索出了寫文章安排詳略的方法。

又如,統編版一下《一分鐘》。教師先帶學生讀了課文的開頭和結尾:元元不想起床,多睡了“一分鐘”;李老師批評元元:“今天你遲到了二十分鐘。”“一分鐘”和“二十分鐘”的反差,激起了學生的疑問,自然迫不及待地去課文中尋找答案了。

只有教師善于抓住關鍵時機,智慧創造問題情境,“不憤不啟,不悱不發”,學生才能突破思維的樊籠,產生高質量的疑問,并由此深入自主的課堂探索。

2、生生對話,“碰撞”出思辨力。

當前的課堂,師問生答是最普遍的形式。在這種單一的線性交互下,有相當比例的學生成為了局外人、旁觀者。對于這些學生來說,學習并沒有真正發生,更遑論主動質疑、發展思維了。教師在組織合作探究、討論交流的時候,要有意識地引發學生的認知沖突,讓更多的學生卷入,互相對話。大家在爭論、辯論中產生質疑,又在質疑中思辨、糾正、提升。

比如,統編版四下《飛向藍天的恐龍》,教師首先引導學生憑借框架圖梳理第四小節內容,然后組織學習活動:假如你是一個解說員,會怎樣簡明扼要地介紹恐龍飛向藍天,演化成鳥類的過程?要求學生認真傾聽別人的發言,進行具體的評價。

有學生敏銳地發現了問題,指出發言同學解說“地球上的第一種恐龍出現在兩億四千萬年前。”雖然聽著簡明扼要,但并不準確。一石激起千層浪,這個質疑,引發了大家對課文中“大約”“逐漸”“可能”“推測”等用詞的關注,深刻體會到了說明文語言的科學嚴謹。在這個學習活動中,學生傾聽發言——產生思辨——自主質疑——展開爭論——得出結論,學習的內在動機被喚醒,參與的積極性提高了,空間拓展了,這和老師直接請學生討論“大約”一詞“好在哪里”,是有本質區別的。

3、叩問細節,體會出“深意義”。

教材中的課文,都是精心編選的經典之作。課文中的一詞一句,甚至一個標點,都是作者的匠心獨運。引導學生在細節處質疑,仔細揣摩體會,就能見微知著,透過文字讀出情感、讀出思想,感受到語言藝術的無窮魅力。

比如,統編版五上《珍珠鳥》,“過不多久,忽然有一個更小的腦袋從葉間探出來。”有同學提問:為什么用“探出來”而不用“伸出來”“鉆出來”?經過討論,大家體會到,“探”字傳神地寫出了可愛的小珍珠鳥的對這個陌生世界的懵懂、謹慎和好奇。更可貴的是,又有同學馬上聯系到下文中的類似細節:“……天色入暮,它就在父母再三的呼喚聲中,飛向籠子,扭動滾圓的身子,擠開那些綠葉鉆進去。”這里的“扭”“擠”“鉆”,表現出小珍珠鳥憨態可掬的樣子,作者的喜愛之情溢于言表。

帶領學生在細節處駐足,在疑惑處深究,抽絲剝繭,把作者情感的“暗線”轉化為學生學習的“明線”,有利于發展學生的想象力、對語言的感受和建構力。

當然,要讓學生養成自主質疑的習慣、提高自主質疑的能力,教師還要注意以下幾點:首先是給足學生質疑的時間,不要流于形式,學生還沒有靜下心來思考,就匆匆走過場;其次是要對學生的質疑給予積極友好的回應。學生的問題有時幼稚可笑,但主動質疑的精神必須肯定。教師要盡量一一回應,有的可以簡明指導、有的可以當場解決、有的可以讓學生課后去找答案。只有這樣,學生才覺得獲得了尊重,才會不怕質疑、愛上質疑。

朱熹說“讀者無疑者,須教有疑,有疑者卻要無疑,到這里方是長進。”學生樂于“問津”、善于“問津”,“問津課堂”必然能煥發不竭的活力,成為生命成長的一方沃土。