現代城市景觀與“居游”共融問題探究

黃婧婷

摘 要:目前,很多城市開始重視公共空間景觀建設。在提升顏值同時,一些旅游城市的客流量也逐年攀升。伴隨而來的是游客與當地居民行為之間的相互影響。城市居民的“居”與外來游客的“游”之間的行為共融[2]問題不容忽視。本文以廈門大埕公園、廈門園林植物園、泉州西街為例,運用實地調研、結果分析、相似案例對比的研究方法,通過對當地居民與游客同一時段發生的行為活動相互之間的干擾程度以及干擾方式進行觀察,發現其中存在的主客行為互融問題,并提出相應的改善建議,進一步探究改善此類問題成功案例,以期能夠為其他城市的主客行為共融問題解決提供參考。

關鍵詞:現代城市景觀;“居游”共融;歷史文化街區

中圖分類號:F592 文獻標識碼:A

城市在提升景觀、吸引游客旅游的同時,也要重視游客的增加會不可避免對居民正常生活產生負面影響,或是行為活動上的矛盾[1]。本文利用實地調研、結果分析與相似案例對比研究的方法,總結出城市景觀空間當中主客共融矛盾主要來源:活動空間不足、活動場地類型單一、空間變化不明顯以及活動場地功能分區界定不明確,某些景區存在相對不合理的規劃使用方式等。上述幾個方面導致的主客共融矛盾可能為在某一方使用空間的同時,另一方因為場地局促或是行為的動、靜屬性差異過大而不得不放棄執行計劃的空間使用行為;當兩者同時使用空間時,一方會因為與另一方的行為活動存在矛盾而改變自身對整個場所的印象[2]。

廈門與泉州是著名的旅游城市,二者城市景觀建設較為成熟,城市中心區人口數量龐大,客流量也在逐年攀升。因此,筆者選擇上述3處旅游景點作為研究對象,具有一定的代表性。

(一)現代科技造園技術塑造的“居游”包容性空間

1.廈門大埕公園中的行為包容性設計

大埕公園內有多處豎向設計處理,利用高差組織和引導游客在園區內通行及開展活動。具體為:對土地進行凸起和下凹改造、在人工湖水體四周設置坡地、種植階,結合不同高度、不同習性的植物搭配,展現層次景觀的漸變美,以界定空間范圍的方式,引導游人進入指定場地內游玩,這在無形中限定了場地內的人只能順應高差行進。

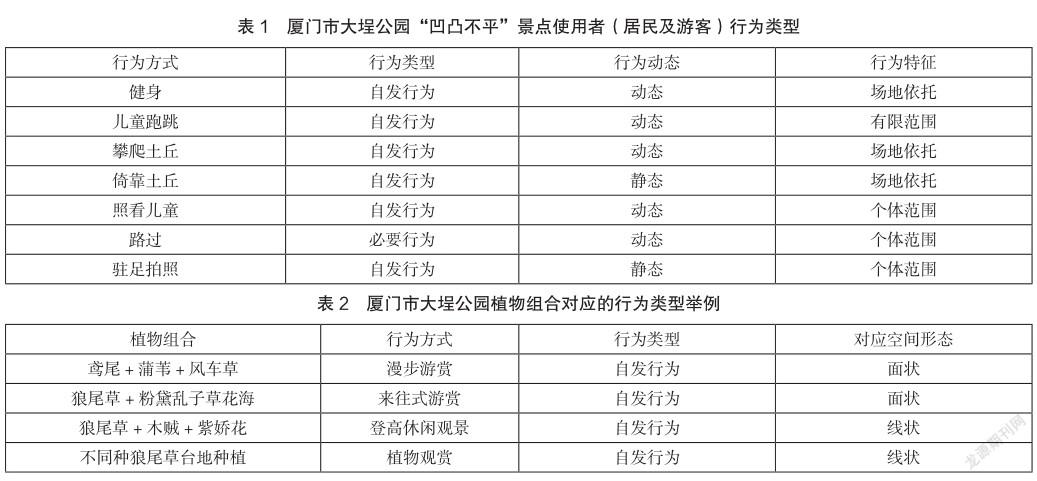

例如,在“凹凸不平”景點,下凹場地利用原本地形下陷的場地進行土壤翻整合土地塑形,形成一個“倒立的三棱錐”。上凸場地在原有略微起伏的地塊上,將挖方所得土向上堆砌成一個正置的三棱錐,與不遠處的“倒置三棱錐”形成空間造型上的“陰陽”對比(表1)。同時,體積巨大的三棱錐給人以感觀上的簡潔性、穩定性以及導向性,定位了公園的整體風格,加深人們對公園的印象。

上凸和下凹的“三棱錐”并置,在高程上變化相對較大,視覺效果上形成了收放得當的空間感,為場地使用者提供了更多潛在使用空間的方式。此外,“小山坡”和“小山谷”能讓青少年產生強烈的探索欲望,借此能夠加強場地與人的活動聯系,在這樣的城市公共空間中,當地居民和游客的空間活動行為多以健身、游憩為主,幾乎不存在行為矛盾[3]。

公園內部功能區劃分主要依據地塊內栽植的不同顏色植物,如全園的骨干樹種是各類羊蹄甲,以此為公園色彩基底,在“山地景觀”中,主要植物為豎線條草本植物,如狼尾草、粉黛亂子草、木賊等(表2)。在增加場地豎向高程對比、軟化功能區邊界的同時,也加強了各個小空間的互異性,方便人們識別空間邊界、區分空間使用屬性。

2.同類型公園對比——福州牛崗山公園

與大埕公園對比,牛崗山公園的公共活動空間類型及界定方法更為豐富。例如,其依托具體的硬質界面形成使用空間,木棧道構成的環湖休閑區、由框架結構亭廊限定的登高遠眺區、由弧形石階圈定的戶外劇場等;還有利用群植植物圍合成的空間,如由水杉樹陣組成的湖畔觀賞區、由無患子作為兩側行道樹的健康步道以及由各類濕地植物圍合成的濕地植物科普區等。不同的空間以棧道、石板路、臺階、植物種植池連接和過渡。類型豐富的空間能承載更多的行為活動,提升場地整體行為包容性。廣闊的空間范圍加上多樣的空間使用方式,讓在牛崗山公園游玩的人之間可以保持足夠的距離,避免行為相互干擾。

(二)城市景區中的市民需求與游客行為互融——以廈門園林植物園為例

廈門園林植物園是園林植物科教與培育基地。在園區內參觀的同時,筆者有幸見證了眾多廈門當地的新人在拍攝婚紗照、還有一些人在拍藝術照。

在風光秀美的景區,這一行為看起來很普遍,在人間喜事面前,人與自然十分和諧。但是在場地面積小、人流量比較密集且交通易堵塞的景點,這一行為細思來是不太合理的——有時,為了占據“最佳拍攝點”,攝影師帶領被拍攝者在狹窄的石板橋、巖洞下進行拍攝,有的攝影師還會要求其他游人繞道而行。這給交通承載量有限的景點平添不少通行壓力。不僅如此,因為進行此類行為的人數并不少,長時間的據點拍攝還會影響其他游人的觀景體驗。本應是在人生中留下美好印象的一段經歷卻給其他人帶來了不必要的麻煩。為了不打擾拍婚紗照的新人,游客的行為只剩下匆匆拍照打卡,進入下一個景點,或是直接繞道而行,略過這一景點。

從這一現象可以發現,城市旅游景點中游客的游覽行為與市民生活需求在時間段上的重疊及部分行為之間的矛盾。但是,兩類人群的一些行為是可以重合或同時發生的,如游憩與觀光、戶外課堂與植物資源考察、人際交往與問題請教等。具有相同行為動靜性質的活動可以在相同空間和諧共處,在這樣的前提下,參與行為的人數越多,越容易在一個空間內形成一個整體性公眾行為,如果這一行為能夠持續,且有一定的發生頻率,那么類似這樣最初的偶發行為會逐漸形成一個在固定場合定期或不定期發生的特定行為,且這一行為的發生是大眾較為認可的。例如,上文提到的每天都會有一定數量的新人不定時地在熱帶植物觀賞區拍攝婚紗照,這似乎已經形成了當地婚紗攝影圈內一條不成文的規定。但是,在通行空間不夠寬敞的景點駐足拍照,這干擾了游客的游覽行為,容易引發這兩種行為執行者之間的矛盾,影響該景點正常接納的客流量。

(三)城市歷史文化街區中的“居游”共融問題——以泉州西街為例

1.現存“居游”共融問題

西街位于泉州古城內,緊鄰開元寺,是歷史文化名街,以餐飲住宿交通類經營為主[4]。其與周邊居民的日常生活聯系緊密,附近也有較多學校。因此,在工作日時段,這條街上有大量往來的學生,此外非機動車的流量較大,一是因為西街少有汽車通行,快速交通基本依靠非機動車;二是接送學生上下學的家長,這使得西街在特定時段,短時間人流與非機動車密度劇增,伴隨著外來游客的不斷涌入,西街的交通狀況出現一定程度的堵塞與混亂。

目前,西街以及周邊截取的主要交通方式為私有非機動車、觀光電瓶車、共享電動車以及步行。影響西街交通穩定的主要行為包括上下學時段的短時人流、為街道兩側商鋪運送貨物的機動車、在開元寺門口等待入園參觀的長隊以及游客駐足拍照打卡等。

2.以交通為主要矛盾點的主客共融問題

西街道路不夠寬敞,又需要被附近居民以及外來游客同時使用。居民抱怨游客在街道使用高峰時期的走走停停,甚至出現長時間駐足拍照行為;游客常會因在猝不及防的情況下,身陷上下學的車流當中而不知所措。對比福州三坊七巷寬敞主干道的純粹步行游覽功能,交通現狀是目前西街需要解決的問題之一。相對于三坊七巷的封閉式交通管制,西街的交通更加開放——打通景點與市政交通的聯系能夠有效降低市政交通的通行壓力,提升市民通行的便利性。但隨之而來的是景區內交通情況復雜。因景點內部道路交通設置需求與市政不完全相同,且常因路寬限制,人車無法實現分離,這使得景點內部的步行交通不能得到安全保障,街道交通混亂,影響景觀環境的體驗感。

在場所使用性質的定位上,西街是一條遍布歷史建筑的美食街,對于美食,有很多游客選擇“邊走邊看邊吃”,還有較多游客選擇駐足街邊就地食用食物,在這兩種情況下,“橫沖直撞”的游客易與直線通行的居民交通產生矛盾。

與三坊七巷的商鋪門面整潔、景點規劃有致、嚴格規范的交通類型相比,西街的交通狀況以及通勤功能存在一些不盡如人意之處,部分商鋪對于經營環境衛生狀況存在不夠重視的問題,雖然這些現象能幫助人們識別西街這一帶的環境特征,但會影響游客對環境的滿意度與體驗感[5]。

對于當地居民而言,經營餐飲是給自身帶來生活收入的主要方式之一,但是,從居住需求出發,混亂的交通與從沿街餐館內時不時飄來的油煙味很大程度上也影響他們的居住舒適度。

除了西街以外,開元寺周邊還有眾多的餐飲經營場所。對比毗鄰福州大學至誠學院及居住區和城市主干道的福州西禪寺,開元寺周邊的治安和衛生管理壓力較大。

一個是古寺與商業小吃街;一個是古寺與高校,開元寺和西禪寺展現了兩種截然不同的歷史文化場所感知氛圍。相比位于泉州古城內的開元寺,佇立于城市市區,依托市政交通體系的西禪寺周邊環境中,當地居民與游客的行為共融程度更高。

城市景觀中的“居游”共融問題依據發生地可分為兩類:一類是發生在歷史人文景區的,此類景觀中居住著大量的原住民,會出現原住民正常生活節奏被前來探索美景的游客打擾的現象;另一類發生在城市公園,此類景區是高度共享的城市開放空間,主客行為互融問題主要是體現在對于景區節點的使用方式上,動靜性質差異較大的行為在活動空間不充分的情況下必然會產生矛盾。

在景區中完全解決不同使用人群的“用地行為方式矛盾”是不可能實現的。但是,通過適當的方式可以減輕這一困擾,例如,當活動空間不足時,可以在周圍環境允許的情況下,通過適當的平整周圍場地和進行擴建,增加硬質鋪裝的面積。面對活動場地類型單一、活動空間變化不明顯的問題時,可以運用現代景觀造園手法以及園林藝術原理,通過豐富場地的豎向設計、創造不同圍合方式的空間類型,或通過考慮不同年齡段、不同類型的使用者的需求來提升場地整體的空間類型豐富度。針對活動場地的分區界定不明確這一問題,其可以通過鋪裝的顏色、材質,種植特色植物以及融入現代科技手段創造具有明顯體驗特異性的節點空間。對于某些景區存在相對不合理的功能分區規劃等類似的規劃管理問題,場地的規劃設計者及景區管理部門應當有一定的前瞻意識,對游客在場地使用時間以及范圍方面進行分流管理。

[1] 羅奇,鄔書海.“居游共融”視角下旅游服務型鄉鎮農貿市場營造策略探究[J].城市發展研究,2020(7):15-19.

[2] 林其健,林穎,郭聯歡,等.歷史街區旅游與居住共融狀況研究:以上下杭歷史街區為例[J].中外建筑,2020(9):113-120.

[3] 成玉寧,現代景觀設計理論與方法[M].南京:東南大學出版社,2010:235.

[4] 吳銀鴻.基于游客體驗的歷史街區旅游產品提升策略研究:以泉州西街為例[J].科技創新與生產力,2018(6):43-46.

[5] 蘇淑云,陳金華,郭敘淇,等.基于游客感知視角下的泉州古城歷史文化街區原真性分析[J].樂山師范學院學報,2020(3):61-67.