品牌故事:慶堂琴藝古琴

古琴改革始于1973年。那時為了使古琴、古箏、瑟登上舞臺有更好的音效,成立了這三種樂器的改革小組,古琴改革小組由擅長彈琴的李祥庭、吳文光和擅長斫琴的孫慶堂組成。此次古琴改革為現代古琴的發展奠定了堅實的基礎,前輩琴人的努力,讓我們有很多現成的成果可以去學習、了解、借鑒,少走了很多彎路。

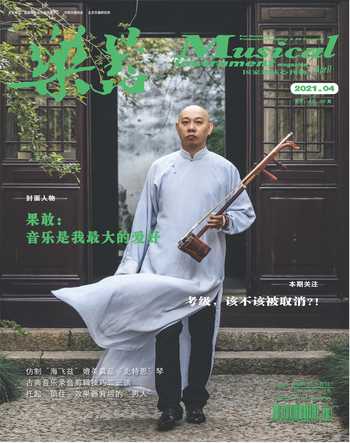

慶堂琴藝

孫慶堂,1938年生人,籍貫河北束鹿縣(現辛集市)師承古琴大師吳景略先生,堪稱當代斫琴泰斗。1952年,由河北辛集老家來到北京前門的振聲齋當學徒。1956年公私合營以后,振聲齋并入合作社性質的國樂廠。1962年社廠合并,組成國營北京民族樂器廠,他成為隸屬北京市第一輕工業局的一名工人。1973年,作為唯一的古琴制作家,參加由古琴家吳景略、吳文光和李祥霆先生組成的“琴箏瑟改革小組”,對這些古老樂器進行恢復,并制造推廣。1997年初退休,于北京南三環成壽寺家中,繼續制造古琴至今。其一生都在為古琴的發展默默努力,為古琴的現代改革發展做出了重大貢獻。

其關門弟子宋朝寒為樂海樂器有限公司古琴制作師,經多年學習潛心探索悟出孫氏斫琴要領,被孫師傅譽為"最有發展潛力的弟子"。而后孫師傅與樂海樂器公司為了古琴的發展傳承共同創辦并注冊“慶堂琴藝”商標。宋朝寒擔任琴、箏音質研發小組組長,主要從事古琴框架穩定性、振動傳導合理性、張力科學性等研發工作。

慶堂琴藝古琴

古琴的音色與音質,與琴的形制結構、斫琴工藝有著直接的關系。樂海樂器旗下慶堂琴藝的斫琴工藝是延用當代著名斫琴師孫慶堂先生經過多年積累形成的一套完整的工藝流程。從選材、形制、合琴、灰胎、打磨、上漆、拴弦等工藝流程,一張琴歷時三至五年方能完成。

宋代朱長文在《琴史·盡美》中將琴的美好品質概括為四點:“琴有四美,一曰良質,二曰善斫,三曰妙指,四曰正心。四美即備,則為天下之善琴,而可以感格幽冥,充被萬物。

選材

“慶堂琴藝”古琴琴面多以桐木或者杉木為主,其優點:一是振動性好,容易取音;二是性質穩定,不易變形;三是符合琴的趣味,不靜不喧,中和智雅。琴底則多用梓木和楠木,取其堅實,以與振動性強的琴面材取得一種辨證平衡。

聽音

“慶堂琴藝“古琴所有的選材,都是為擁有一個好的音色做鋪墊。古琴有三種音色(散音、泛音、按音),這區別于其他任何樂器,也是古琴表達張力的一個前提。楊宗稷在《琴學叢書·琴余》中講到:“音有九德,清、圓、勻、靜,人力或可強為;透、潤、奇、古四者,則出于天定。”所以我們便將 “透、潤、奇、古” 四者,作為了制琴最基礎的標準。

手感

一張琴,它選材是否優良,音色是否合意,都不能成為你后期堅持的動力。對于彈琴者來講,一張手感舒適的古琴,絕對是你未來堅持的最大動力。手感中最忌諱的就是抗指、打板。抗指是由于岳上過高,使得琴弦離情面過遠,在彈奏按音時左手吃力而影響指法與演奏。“慶堂琴藝”古琴以優異的技藝完美解決了影響手感的因素。

辨色

一件物品,放著,賞心悅目也是價值的體現。若琴面本身有點暗沉,以手心用力摩擦琴面會出現顯著的效果,生漆會瞬間有所提亮。這也是為什么說一張好的琴,會越養越好,這不僅體現在音色上,也體現在漆面上。彈得越久,手指與琴面之間的摩擦會使好漆越來越有光澤。所以“慶堂琴藝”古琴以生漆為料經過多次精心打磨將琴面打磨至完全透亮。