聚焦大概念,逆向教學設計促思維生成

何亞蕓 劉巧云

科學思維是物理核心素養的重要方面,包括模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新等要素。科學思維的培養需要長期且連貫的過程,而這些思維要素散落在教學內容當中,加之傳統課時的安排,給實際教學帶來困難。UbD理念就要求我們在單元設計時緊緊圍繞大概念對教學內容進行整合,在一個主題或一個系列活動中將學生的科學思維落到實處,達成生成科學思維的終極目標。

“通過設計促進理解”(understandingbydesign,簡稱UbD)理念,是近年來美國課程改革中涌現出來的一種新理論、新實踐。以該理念為指導的教學設計是一種以明確的目標為起點、以促進學生深度學習為宗旨、強調評價設計先于課程設計和教學活動的創新型教學設計模式。

下面以初中科學中“光”現象為例,闡述具體的設計思路和教學實踐。

一、基于課標,提煉大概念

根據初中科學課程標準明確大概念,再根據大概念梳理出表述為“關鍵問題”的學習目標,并從掌握知能、理解意義、學會遷移三個緯度對學習目標進行分類。

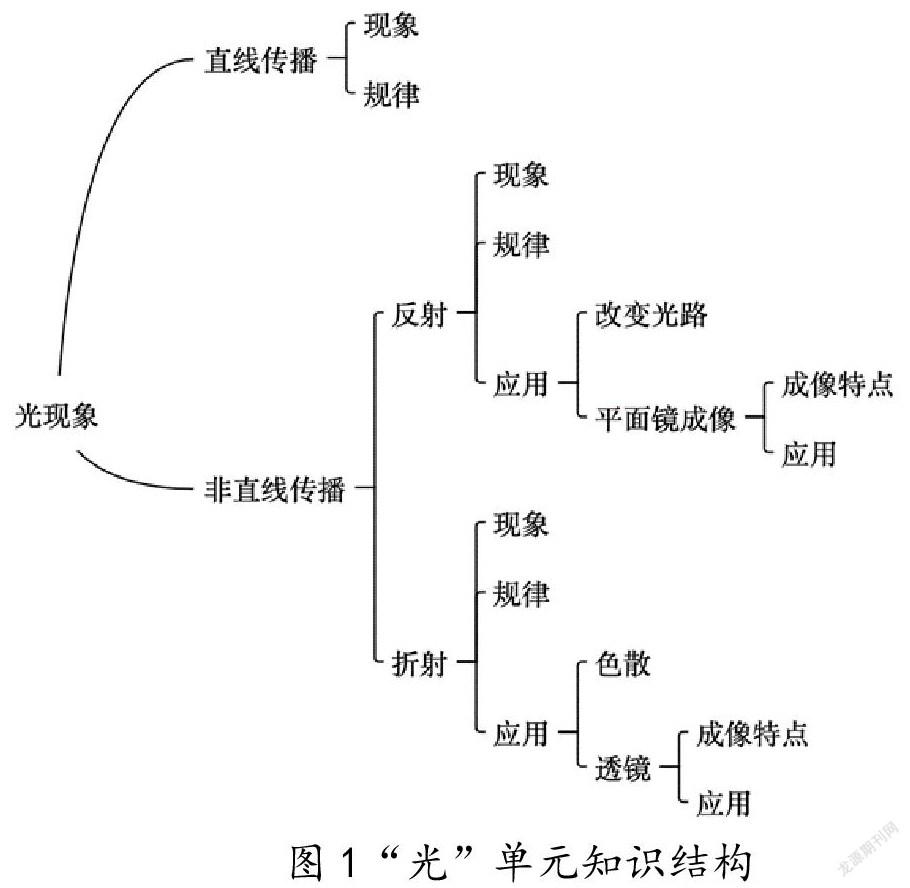

1、課程標準和知識結構

在義務教育初中科學課程標準中,“光”屬于“物質的運動”專題,具體要求是:知道光的直線傳播,了解相關現象;通過實驗探究并了解光的反射現象及其特點,了解光的折射現象及其特點;通過實驗,探究平面鏡成像的特點及其應用;通過實驗了解凸透鏡的成像特點,能解釋相關問題;通過觀察太陽光的色散現象了解白光的組成和不同色光混合的現象。分析浙教版教材《科學》七年級下冊第二章《對環境的察覺》中4-6節,整合“光”單元的知識結構如圖1所示。

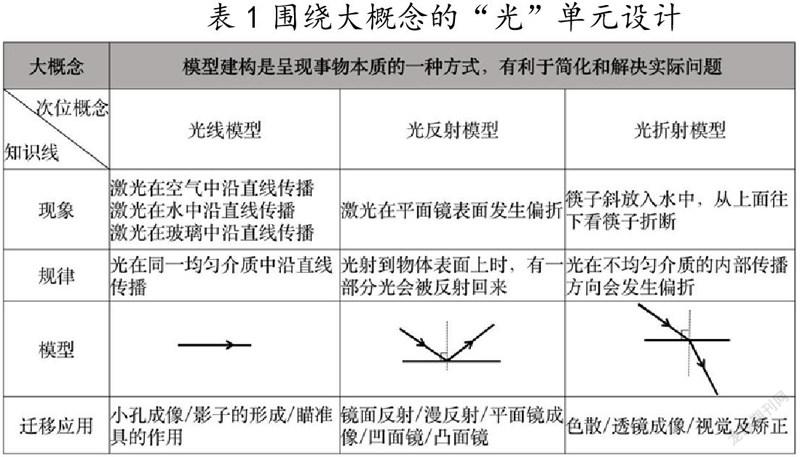

2、圍繞大概念的單元設計

科學的主題是研究自然現象,并解釋現象的規律性,發現自然定律、解釋和預言現象。而模型的作用是通過理想化或簡單化,保留科學本質,在規律和現象之間建立橋梁。“光”這部分內容中,大量的生活現象可以作為教學起點,光的直線傳播、反射和折射定律則是普遍規律。因此選擇“模型建構”作為大概念,與其相關的還有3個次位概念,分別是“光線模型”、“光反射模型”、“光折射模型”。希望經過這一單元的學習,學生能掌握模型建構的基本方法,加深對科學現象的理解,提高比較、歸納、推理的能力,最終促進科學思維的生成。

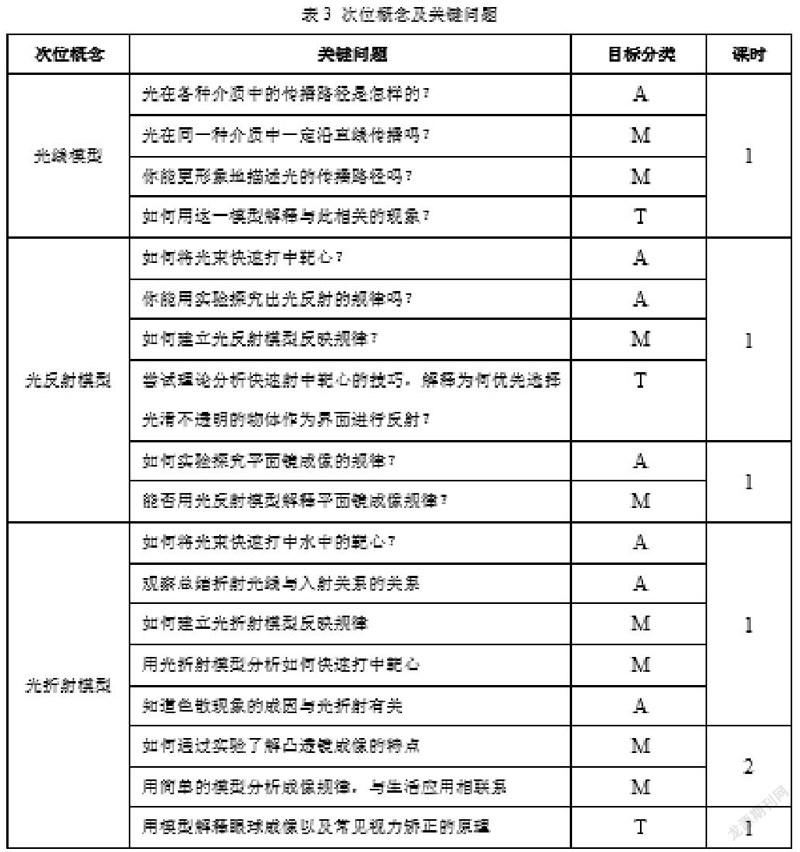

3、目標分類和關鍵問題

秉承“理解為先”的思想,從三個緯度將“模型建構”目標進行拆解,如表2所示。

之后,將三個次位概念的目標以關鍵問題進行表述,并根據三個緯度對其進行學習目標分類,如表3所示。例如“光反射模型”中的第一個問題是從游戲中引出光發射現象,得到光反射的普遍性,并激發學生知道光反射規律的求知欲;第二個問題是在定性了解光反射的規律基礎上,通過測量等實驗手段進一步找出反射光線和入射光線的關系;第三個問題是引導學生構建模型反映光反射的規律;第四個問題是將模型靈活應用于解決實際問題;第五個問題是引導學生對光反射現象之一的“平面鏡成像”規律進行實驗探究,并在第六個問題中將反射模型進行遷移應用,補充凹面鏡和凸面鏡對光的的發散和會聚作用及其應用。

二、聚焦大概念,設計表現性評估

圍繞大概念,設計表現性評估是監測學生思維生成過程的重要手段。由于單元教學的課時較多,因此評估可以在一個較長時間段內完成,方式也可以更為多樣化。例如在次位概念“光反射模型”教學中,可選擇如下的評估方式。

1、體驗式活動

教師在靶前設置障礙物讓學生比賽打中靶心,找尋光路偏折的方法,學生可以想出很多物體作為界面并成功演示。這能幫助學生在課堂中親身體驗光的反射現象,而部分學生認為粗糙或透明的物體不能反射光的前概念則為之后漫反射和鏡面反射的學習埋下伏筆。因此在形成性評估中設計“解釋為何選擇光滑不透明的物體作為界面進行反射”的任務,目的是檢驗學生利用模型推翻前概念的能力,進一步促進科學思維的生成。

2、主題日活動

布置學生調查學校周圍以及家庭所在社區光污染的主要來源并提出控制建議,以小報告或展板的形式呈現,評估學生的科學態度和社會責任感,以及辯證看待問題的思維。

3、科學制作展評

讓學生利用平面鏡制作潛望鏡、全息投影儀等,評估學生的動手創新與合作交流能力以及在技術、數學、藝術等方面的素養。

三、目標導向,設計體驗活動

本單元不計主題日或展評等評估活動,計劃7個課時。以下是以4個關鍵問題串聯的“光反射模型”第1課時的活動設計。

關鍵問題1:如何快速打中靶心?

請兩位同學比賽,看誰先擊中墻上的靶心;在靶前設置障礙物,再次讓學生比賽打靶。學生想盡方法找尋讓光路偏折的方法(為了讓學生看清光路的偏折,需要關閉教室的燈,同時用加濕器在反射界面周圍噴上水霧)。引導學生找出這些方法的共同點,得到光反射的定義。認識入射光線、反射光線、入射點。

設計意圖:讓學生親身經歷光的反射,并通過觀察總結光反射的定義,從而鍛煉比較、歸納、表達能力。

關鍵問題2:你能用實驗探究出光反射的規律嗎?

引導學生探究光反射的規律,以找出控制反射光線傳播路徑的方法,提高命中率。學生在教師的支持下利用自制教具進行實驗,得出光反射的現象及規律:①從不同方位入射到平面鏡的同一入射點時,形成的反射光線與入射光線關于同一條直線對稱(由于其垂直于界面,因此被稱作“法線”);反射角等于入射角;入射光線和反射光線分居在法線的兩側(除垂直入射外);入射光線、反射光線、法線在同一平面上。概括為“三線共面、兩線分居、兩角相等”。

設計意圖:通過小組合作達成共識,鍛煉學生觀察、測量、合作以及交流表達的能力。

關鍵問題3:如何建立光反射模型

請學生在光線模型的基礎上,結合光反射的規律構建光反射模型,并通過評價分析其合理性,提出優化建議。

設計意圖:通過互評提升學生的反思能力,促進組內合作和組間交流。對模型進行優化的過程也是學生科學思維生成的必經之路。

關鍵問題4:嘗試理論分析快速射中靶心的技巧,并解釋為何優先選擇光滑不透明的物體作為界面進行反射?

鼓勵學生利用光反射模型理論分析如何快速打中靶心:方法1——已知入射光線和反射光線,能畫出鏡面的角度;方法2——已知平面鏡位置和角度,能畫出入射光線;方法3——利用光路可逆性,對著平面鏡中的靶心入射(教師追問鏡中真的有靶心嗎?為下一課時的平面鏡成像作鋪墊)。回到最開始的體驗活動,提問粗糙或者透明的物體表面能否進行光反射?請學生用模型支持自己的觀點。

設計意圖:鼓勵學生應用模型解釋生活中出現的光反射現象,并從原理上區分漫反射和鏡面反射。

四、結語

“光現象”在整個浙教版《科學》中所占比例不大且相對集中,且內容在小學科學中已全部涉及。因此若只關注知識層面,學生的興趣和參與度不會很高,教師也容易停留在泛泛而談、歸納現象得出規律、為了探究而探究的目標層次。一個典型的前概念就是學生容易將“入射角等于反射角”等同于“反射角等于入射角”,這是因為學生忽略了規律的生成過程,并沒關注兩角的因果關系。而聚焦大概念進行逆向教學設計有以下幾個優勢:

1.有助于優化教師的教學設計

基于UbD理念進行逆向設計,教師會以更寬廣的視角去處理瑣碎的知識點,看到跨學科、跨年級、跨專題的具體知識背后承載的“理解意義”,去追求“學習遷移”等更高階的目標。例如筆者將“光”單元的大概念定為模型建構,不僅因為它可以用于解決當前的問題,還可以運用于解釋《地球與宇宙》中“地球自轉和公轉”引起的太陽高度角變化和四季變化規律、“月相的規律”以及“日食月食的成因”等。在教學設計上,以實際問題為起點,又以解決實際問題為終點,中間用關鍵問題串聯成線,有助于教師設計出基于真實情境、感性體驗和理性思考并存的課堂活動。在教學評價方面,大單元的設計讓評價可以在一個相對較長的時間段內完成,有利于教師設計出適合于不同學習水平學生的評價方案。例如學生可以以課堂小結、課后習題、實驗報告、思維導圖、科學小制作等不同形式反映自己的思維層次。

2.有助于促進學生的思維生成

基于UbD理念進行逆向設計,關鍵問題可以推動學生面對新問題時,探尋相似的模型、建立聯系、考慮有效的策略,實現遷移;評價體系可為學生提供多元的表現方式,對接受能力較弱的學生更加寬容友好;而在解決問題的過程中,學生經歷了像科學家、數學家一樣的思維過程,利于增強自我成就感和對學科的認同感。

本單元的設計已初步應用于教學實踐,學生普遍反映對“光”現象的興趣濃厚,有進一步探究的意愿,也已掌握模型建構的基本思路。但在教學中也遇到了一些問題,如教學評價多樣化后如何建立長期有效的總結性評價。

(作者單位:杭州英特外國語學校)