高職機械設計基礎教學方法探索

熊晶

摘要:隨著教學信息化手段不斷優化,教學過程應該通過智能教學軟件與輔助教學手段相結合,探索更加適合學生學習的教學方法。本文通過分析機械設計基礎課程,結合信息化教學手段,進行更加合理有效的教學設計,以更好的服務于機械設計基礎的教學和學習。

關鍵詞:機械設計基礎;平面機構;教學方法

1? 課程教學分析

機械設計基礎課程是機械設計與制造專業的核心課程,主要包含常用機構、機械傳動、軸系零部件等方面相關專業知識,培養學生在機械設計、機械制造等工作崗位的職業能力。

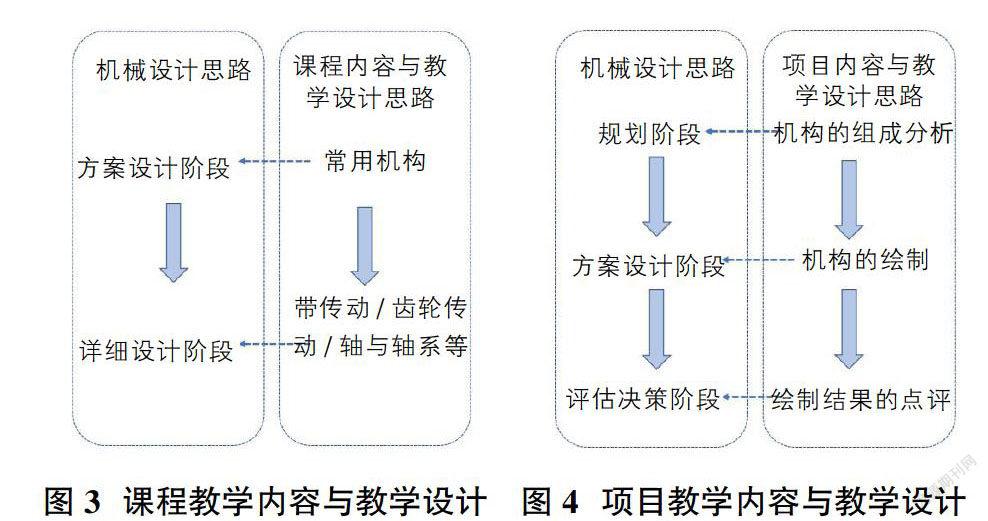

機械設計基礎課程的學習主要分為力學基礎、常用機構、聯接、傳動、軸與軸承五大模塊,各模塊中分別按照難度、類別、功能等不同的分類細分教學項目,依據認知、練習/實踐、評價的邏輯安排教學任務及教學內容,如圖1所示。

其中常用機構模塊中的“平面機構的組成與表達”的知識點學習,使學生能理解機構各組成部分的區別及其表達,并利用這些知識進行機構的運動分析和機構運動簡圖的繪制。同學們在學習了機構與機器的區別、機構的概念的基礎上,進一步學習平面機構的組成部分,以及構件間的相對運動。進而,達到能區分機構的各組成部分、分析機構的運動、識別與繪制機構簡圖的學習目標,具備“常用機構”模塊其他任務的知識基礎與能力基礎。

為達到上述教學目的,將教學內容劃分為理論部分和實踐部分,每個部分2課時。依據學生學習與認知規律,細分為4個教學內容,各內容環環相扣,按照“概念認知→方法學習→學生實踐→分析評價”的路線進行4個教學環節先后順序安排。

2? 教學設計

2.1 課程思政融入課程教學

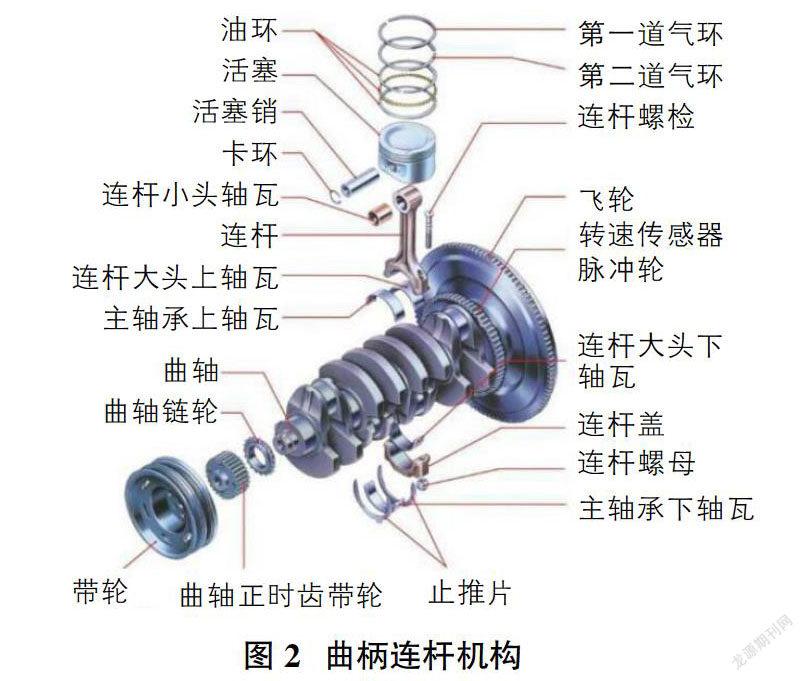

①學生課前觀看中國自主研發內燃機的相關記錄片,從而了解內燃機中零部件的組成和裝配過程,如圖2所示。進一步學習了解曲柄連桿機構(常用機構)的組成和功能,體會中國科技工作者如何在內燃機方面進行自主研制創新,并擺脫對外購發動機的依賴的過程,學習設計者與建造者們團結合作、挑戰極限,用智慧和汗水確立“中國標準”的民族精神。

②課堂中介紹學校優秀老師的典型事例和工匠精神,教育學生在繪制機構運動簡圖時應當持有嚴謹、細致的工作態度,以保證設計的正確性,引導學生尊崇職業道德,做愛崗敬業的建設者。

③課后拓展融入勞動教育,訓練學生以機械設計師思維進行構思、設計、制作機構,同時體驗手工勞動的樂趣。

2.2 課崗融通聚焦設計思維

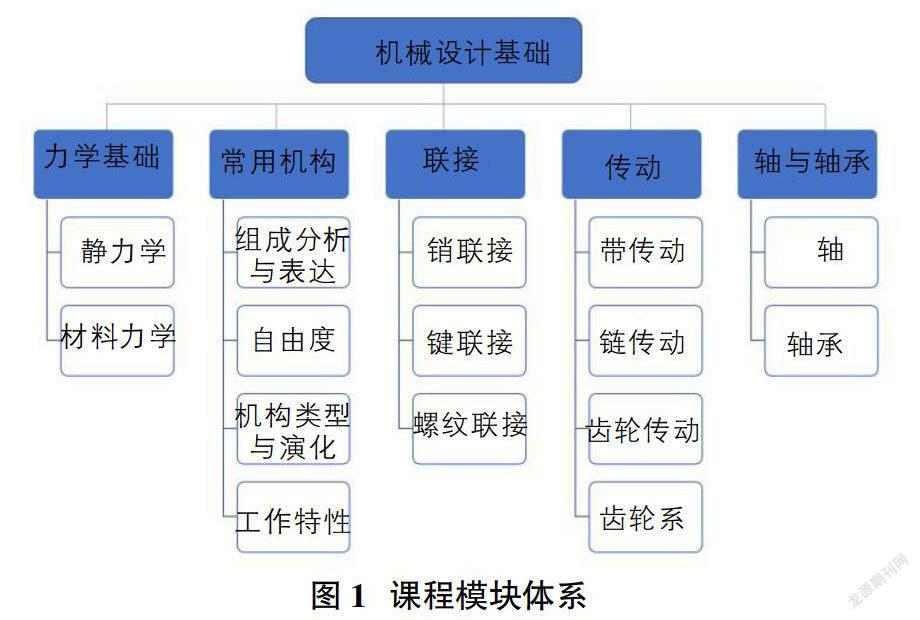

課崗融通-以培養未來的機械設計工程師為目標,機械設計思維多維度貫穿課程,潛移默化地培養學生的設計思維。一方面在整體課程教學內容與教學設計中融入機械設計思路:本課程將常用機構模塊安排在帶傳動、齒輪傳動等模塊之前,學生在掌握了常用機構模塊中的傳動分析方法并可繪制機構運動簡圖(方案設計階段)之后,在帶傳動、齒輪傳動等模塊學習尺寸設計及強度分析(詳細設計階段),如圖3所示。另一方面在項目教學內容與教學設計上貫穿機械設計師思路,按照機構組成分析(規劃階段),機構的繪制(方案設計階段),繪制結果點評(決策評估階段)的流程進行教學安排,如圖4所示。

2.3 教學內容四層遞進

①由簡至難,由分至總遞進,學生在掌握了機構各組成部分及對應的標準簡圖的基礎上(簡、分),學習機構運動簡圖的整體繪制(難、總);

②按照機械設計程序推進,學生在能夠分析機構運動的基礎上,學習機構簡圖的繪制,進而在后續課程模塊中進行機構各部分的詳細設計;

③依據學生對新事物的認知規律,將本項目的4個主要內容按照“概念認知→方法學習→學生實踐→分析評價”的路線進行安排;

④從課前準備到課中學習到課外鞏固與拓展,課前指定復習內容—牛頭刨床的運動、機械設計的流程;課中學習機構的組成分析、表達方式、繪制流程及繪制實操;課后應用所學知識繪制平面四桿機構簡圖并制作簡易實體模型。

2.4 突出重難點設置三條主線

①本項目的兩次課按照“理論-實踐”的流程進行,學生對機構標準簡化畫法內容既學又練、先學后練,有助于學生掌握重點;

②以學生為主體,按照“拋出問題-教師引導-學生探索-解決問題”的主線,引導學生自主區分并總結高副與低副的區別;

③每項任務的實施以“預-教-學-練-評-固”而開展,對重難點內容閉環要求學生鞏固所學知識。

2.5 綜合評價安排三個階段

①課前有預習,占比20%,根據學生課前任務點的完成情況及參與討論積極性進行評分,用以了解分析學生對預習內容的掌握情況;

②課中評表現,占比60%,依據課堂練習、搶答、趣味競賽等活動的表現綜合小組互評、教師評價,統計每位學生的課堂表現得分;

③課后要實踐,占比20%,依據學生課后練習題,課后拓展完成情況進行評分,用以評估學生對課堂內容的掌握情況。

2.6 信息技術應用

①課程網絡學習平臺:學生利用“學習通”軟件“機械設計基礎”網絡學習平臺進行調查問卷,課程簽到,在線測試,課前預習,課后作業,話題討論以及師生評價。

②網絡教學資源:教師利用數字資源(視頻、動畫、電子課間)和虛擬教學軟件(機構運動簡圖的繪制);師生通過“QQ”、“微信”等社交平臺進行課后及時互動,教師對學生進行個性化輔導。

3? 實施成效

①線下授課+網絡課程教學探索,初獲成效。課前問卷調查,了解學生學習資源情況,合理進行小組劃分,保證每個小組均能完成實踐任務;課中結合教師講授、師生互動進行集中學習活動與分組活動,小組負責人進行分會場的建立并主持,師生分工配合提高課堂效率;仿真軟件幫助學生即時驗證實驗思路,助力網絡實踐課程順利開展。

②多活動激發學生學習興趣,網絡課堂活動學生滿意度高。在重難點處設計師生競賽、連連看等活動,課后的在線調查問卷結果顯示,學生對課堂活動滿意度高。與此同時,趣味活動提高了課堂的互動性與活躍度,同時也激發了學生的學習興趣與學習主動性。

③手工勞動結合課程知識,提升學生自信與成就感。學生利用課堂中所學機構簡圖的知識,在課后拓展中完成指定平面四桿機構的簡圖繪制及機構的手工制作,所學得以應用,學生獲得成就感,更加自信。

④課崗融通提升學生創新與設計思維。將崗位所需要的機械設計思維貫穿教學內容與教學設計,并對學生產生潛移默化的影響。在課后拓展任務中,有一名學生進行創意構思-草圖繪制-尺寸設計與評估后,利用廢棄易拉罐和廢棄彩色塑料紙,獨立完成創意作品(騎士的榮耀)的設計與制作,并借此作品感謝所有堅守在抗疫一線的工作人員,感謝他們像騎士一般守護我們的安全。作品完成后,學生正積極參與相關創意競賽,在比賽中檢驗自己的學習成果,同時深一步的學習相關知識。

4? 結束語

通過信息化手段助力,線上線下教學結合,全體學生在課堂進行知識學習、師生互動、小組發言與展示等活動,各小組在組長所建立的分會場進行小組任務實施與討論,既能激發學生學習興趣,也能鍛煉學生的組織能力和團結合作的能力。課后拓展加強勞動教育、環保意識,鼓勵原創設計,應用課堂所學知識,按照設計師思維手工制作指定機構模型或其它原創設計模型,真正做到學有所用,理論與實踐相結合。

不足之處在于,小組活動時少數成員在本組作品展示時表現活躍,而在其他小組成員較為沉默,可細分組內任務,按照學生的特點優化活動責任分配,讓組內每個學生都能參與團隊協作,體現個人價值。通過增加學生點評、問答等方式進一步提高各個小組的參與度。

參考文獻:

[1]孫建芳,黃平,劉小康,徐曉,胡廣華.移動學習平臺和翻轉課堂在機械設計基礎教學中的應用[J].實驗室研究與探索,2019(05):177-180.

[2]金偉,趙紅霞,潘維東,劉朝暉.應用型院校“機械設計基礎”實踐教學改革[J].內燃機與配件,2020(01):272-273.

[3]卜新民,曹旭妍.高職《機械設計基礎》課程實驗教學的改革與實踐[J].內燃機與配件,2020(01):283-284.

[4]靳愛青.互聯網背景下機械設計基礎課程教學改革分析[J]. 內燃機與配件,2020(05):263-264.