《解放戰爭》一課教學設計——從和平的視角來設計內戰

徐峰

摘 要:在新課程改革的大背景下,為了順應教育教學的時代要求,有效落實歷史學科的核心素養:唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋和家國情懷五大方面。進而優化課堂設計,從和平的視角來設計《解放戰爭》一課,希望學生在學習歷史過程中養成相對穩定的、必備的、具有歷史學科特征的思維品質和關鍵能力。

關鍵詞:和平與內戰 ; ?民族復興

1945年8月15日,隨著日本天皇宣布無條件投降,中國的抗日戰爭取得決定性勝利,全國人民為之歡聲鼓舞,舉國歡慶。但中國的前途與命運——和平建國還是戰爭?卻擺在了全國人民、國共兩黨及世界主要大國的面前。蔣介石政府在美帝國主義的支持下,堅持專制統治,毅然不顧和平的浪潮,發動了戰爭,內戰應然爆發。

一、和平之機遇——內戰背景

(一)和平契機——引用五段材料:

材料1:1945年8月,《新華日報》上發表了一封讀者來信:中國的老百姓,足足有三十多年沒有享受過和平的日子,一面受敵人的侵略,一面不斷內戰,……我們對于戰后和平的期望,就像饑餓的人等飯吃那樣的急迫……我們反對內戰。

材料2:1943 年開羅會議上,羅斯福總統甚至直截了當地告訴蔣介石,你這種政府決不能代表現代民主,……美國從全球戰略的大局出發,并不希望看到中國內戰。[1](P225)

材料3:與此同時,斯大林來電勸告毛澤東接受邀請,赴重慶談判。[2](P267)

材料4:毛澤東先生勛鑒:

倭寇投降,……和平局面,可期實現……特請先生克日惠臨陪都,共同商討,事關國家大計,幸勿吝駕,臨電不勝迫切懸盼之至。

蔣中正未寒 ?一九四五年八月十四日

材料5:1945年8月26日,中共政治局研討毛澤東赴渝一事。毛東澤指出:我去重慶的問題……可以爭得全部主動權。要充分估計到蔣介石逼我城下之盟的可能……必須做一定的讓步。[3](P14)

從五段材料可以得出:中國人民要求和平,反對內戰;美國、蘇聯都希望中國避免內戰和平、民主成為世界性潮流;蔣介石三次電邀毛澤東赴重慶談判,商討國內和平問題;共產黨盡力爭取和平,作出較大讓步。總而言之,中國迎來和平建國的最好時機。

(二)和平過程——重慶談判

引用書本的3幅插圖,描述毛澤東同志為了民族利益與國家興衰,不顧個人安危接受蔣介石的電邀赴重慶參加重慶談判,經過國共雙方的談判與民主人士的努力(插入柳亞子的詩稿),最終簽訂《雙十協定》,并根據協定精神商定在1946年1月召開政協會議,和平曙光初現。然而,國民黨反動派反共反人民的本質決定了這只是一種幻想。

(三)“和平破裂”——假和平、真內戰

1945年9月20日,蔣介石給各戰區司令長官密電信息透漏出,國民黨此時電邀中共談判,主要為發動內戰贏得準備時間。并明確告知各位司令長官,如果談判不能使共黨屈服,則用重兵剿滅。此密令反映出國民黨召開重慶談判的真正目的:假和平、真內戰。

面對上述,有學者不禁感嘆:世界上最需要和平的民族在和平機遇最好的時代卻與和平擦肩而過。[4]

二、和平之破滅——內戰過程

(一)戰略防御(1946.6——1947.6)

國民黨:1946年6月進攻中原解放區,內戰爆發。1947年春,重點進攻陜北與山東解放區。

共產黨:毛澤東說“一切反動派都是紙老虎。”……這是毛澤東鼓動宣傳手法上的一種技巧……從客觀現實中重點找出對革命斗爭有利的因素,并強化其意義和作用。……真正有力量的是人民,從而幫助人們樹立起敢于斗爭、敢于勝利的信心和決心。[5](P515-516)

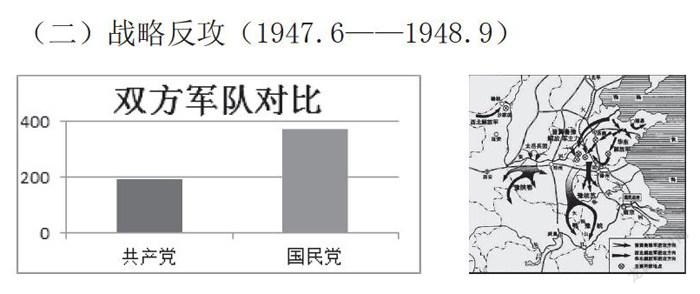

(二)戰略反攻(1947.6——1948.9)

共產黨:1947年春,由于國民黨重點進攻陜北與山東解放區,隨之國民黨防守力量薄弱的區域也暴露出來。毛澤東敏銳地捕捉到這一戰機,于6月,命令劉鄧大軍12萬人突破黃河天險,千里挺進大別山,揭開了我人民解放軍戰略反攻的序幕,并闡明其意義,是一個歷史的轉折點。

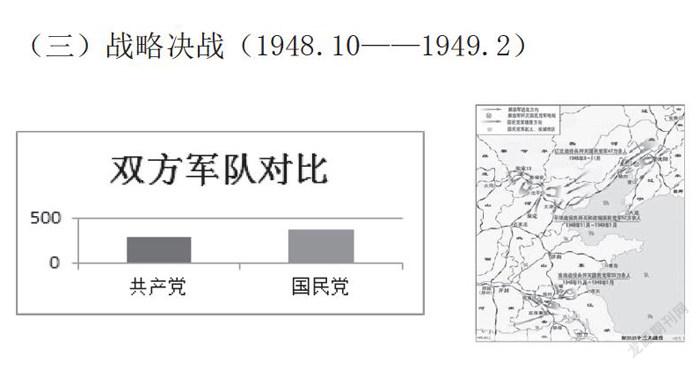

(三)戰略決戰(1948.10——1949.2)

三大戰役:牢記雙方交戰地點(城市)、作戰部隊、將領及戰役的意義。

(四)戰略勝利(1949年4月23日南京解放)

1949年元旦,蔣介石發表“求和”聲明。毛澤東及中共考慮到人民對和平的渴望,國共雙方于4月在北平舉行和平談判。南京國民政府反共反人民的本質,注定拒絕在《國內和平協定》上簽字,和談破裂。4月21日,毛澤東主席、朱德總司令發布向全國進軍的命令,人民解放軍百萬大軍橫渡長江,迅速突破國民黨吹噓的“東方馬奇諾”——長江天險。4月23日,解放軍占領南京,標志著蔣介石集團在大陸的統治覆滅,標志著新民主主義革命取得基本勝利,也標志著中華民國時期結束。中國人民革命的勝利不僅對中國、對世界有著重要意義,也是馬克思主義普遍原理與中國革命具體實踐相結合的勝利,是毛澤東思想的勝利,是20世紀人類歷史上最具影響的偉大事件之一。

三、和平之追求——內戰反思

材料1:戰爭之際,通常都是血流成河…長春圍城造成大量民眾餓死……國軍在山東戰場下達造成“絕地”的命令,“無論男女老幼,一律格殺”。……國共為爭奪蘇北重鎮鹽城,造成大量的傷亡。

材料2:1949年,國共兩黨經過數十年生死搏斗,以國民黨敗退臺灣告一段落。但相互的敵視絲毫沒有減輕……彼此視對方為匪當然不能客觀對待這一段歷史。臺灣問題一直嚴重制約著中國的崛起。 [6](P8)

材料1描述了戰爭之殘酷、民眾之悲苦、民族之災難,從而在材料2中感悟出:國家和平與統一,是實現中華民族偉大復興的前提。

和平與戰爭是一對孿生姊妹,戰爭破壞和平卻又孕育著和平。從和平的視角看待解放戰爭,會讓人理解和平的真諦。

參考文獻

[1][2]楊奎松.抗戰前國共談判實錄 修訂版[M].北京:新星出版社 2013.

[3]中共中央文獻研究室編.毛澤東年譜 1893-1949下[M].北京:中央文獻出版社 2013.

[4][6]郭富斌、張艷.歷史的反差與反思——對“人民解放戰爭”的教學思考[J].歷史教學 2010(21).

[5]楊奎松.“中間地帶”的革命:國際大背景下看中共成功之道[M].太原:山西人民出版社 2010.