清唱劇的發展及特征探究

周 玉

(上海大學音樂學院,上海 200444)

西方聲樂體裁從內容和題材上,包含宗教題材與世俗題材;在體裁上,可劃分為清唱劇、受難樂、康塔塔等形式;從演唱形式上:有獨唱、合唱等按照不同的形式劃分,但本質上都是相互貫通的。從聲樂體裁的層面上看,各種體裁的出現都跟當時的社會文化環境有著緊密的關聯。例如,清唱劇是當時參與反宗教改革的教會表演,專門以圣經為題材的多幕劇。目的是吸引人們的注意,希望讓人們重返教會。先是用于體現宗教精神,后來日益世俗化,但跟歌劇一樣對后世也產生了極大的影響。

一、清唱劇的起源

清唱劇大多都以宗教故事為題材,其原文來自oratory,是指毗鄰教堂的祈禱廳,這類音樂作品最初是在那里表演的,它的名稱便由此而來。清唱劇的起源是在教堂祈禱廳里表演的小型宗教劇,與中世紀的神跡劇有一定的淵源關系。羅馬神父菲利普?奈里是最先開創這種演唱形式,他在祈禱廳舉行信徒聚會,不僅布道和誦經還詠唱勞達贊歌,并扮演宗教對話中的人物。16世紀產生了對話體勞達、經文歌,這種對話體的宗教劇也是清唱劇的重要來源,在此基礎之上加入敘述和對話的內容。當時,意大利宗教領袖安排了很多類似的音樂,以此來吸引人們參加儀式。這也反映宗教改革時期,天主教會企圖通過自身特有的禮法來使更多人的心愿得以實現。歷史上首部清唱劇是由卡瓦里埃利于1600年創作的《關于靈魂與肉體的戲劇》,但是后來有專家學者認為這其實是一部宗教歌劇。

從十七世紀中期開始,清唱劇這一概念在音樂界廣為盛行,在很早以前,清唱劇分為兩種。一種是用拉丁語演唱的清唱劇,專門以《圣經》為主題,但這種在17世紀60年代以后逐漸消失。另一種以專場音樂會演出為主,題材上沒有太多限制,使用意大利語演唱是典型的“世俗清唱劇”。到17世紀下半葉,前者逐漸消失,而后者繼續發展。

二、清唱劇的發展

1.17世紀中期

17世紀中葉,清唱劇早期發展的重要作家卡里西米。他創作的14部清唱劇保存至今,幾乎以宗教文化為基礎,取材于《圣經?舊約》,大部分作品以拉丁文進行演唱。篇幅較長的作品分為上下兩部分,每部分都以合唱結束。他的作品為了表現歌曲的思想情感,經常用裝飾音來修飾。織體往往采用主調和聲的風格,使得歌詞內容聽起來更加清晰。他還采用了歌劇中使用的各種詠嘆調、宣敘調和詠敘調,并能充分利用宣敘調的風格來達到敘述的目的。他在抒情段落中多采用自由地旋律。在聲樂部分他一般會運用通奏低音樂器進行伴奏。有時也增加兩把小提琴演奏間奏。后來,他的學生沙邦蒂爾繼承了他的形式與風格,并把這一裁材傳入法國。

2.17世紀末到18世紀初

該時期,清唱劇逐漸從羅馬傳播到佛羅倫薩、威尼斯等城市,遠傳到德國和英國等各個國家。A.斯卡拉蒂作為意大利清唱劇的代表,他強調獨唱的詠嘆調在清唱劇的發展中起著重要的作用。之后,清唱劇開始逐漸滲透到歐美等國家。

作為德國最著名的清唱劇作曲家許茨。他最早推崇意大利宗教音樂,為此后德國宗教音樂的發展做出了偉大貢獻。在他眾多清唱劇作品中,廣泛采用基督生平傳記的題材。其中,較為典型的《基督臨終七言》,開創了復活清唱劇與圣誕清唱劇的先河。他在掌握16世紀尼德蘭樂派復調傳統的同時,還將意大利主調音樂與其他類型的音樂進行接觸,吸收了兩者的特點,豐富了自己的創作。他不僅在演唱過程中插入了無樂隊伴奏的合唱形式,而且將其與受難曲的表演特點充分融合,得到了眾多音樂家的認可和肯定。

亨德爾在借鑒意大利正歌劇等形式的基礎上,在作曲方面充分融合了英國贊美詩的色彩,開創了用英語演唱清唱劇的先例,使演唱方法更加成熟。亨德爾喜歡用圣經為題材內容,一生創作了30多部清唱劇。其中《彌賽亞》可謂是該種劇作中的標桿。亨德爾在清唱劇中運用了大量歌劇的返始詠嘆調,同時也運用了多種合唱技巧,有助于充分體現作品的思想感情。他的作品多歌頌教堂,事實上主要是為劇院而創作。他以歷史和戲劇的角度來處理宗教題材,這也使得他的清唱劇充滿了戲劇色彩。

同時期的音樂藝術家巴赫,以許茨的傳統表現手法為基礎,創作了多部受難清唱劇。比較典型的有《約翰受難樂》和《馬太受難樂》。其中,《馬太受難樂》被英國音樂學家帕里視為“現存宗教音樂的頂峰”,也是西方受難清唱劇體裁中的頂峰,同時也代表了巴赫的最高藝術成就。

3.18世紀中期到19世紀

到了古典主義時期,海頓以亨德爾為榜樣創作了《四季》等作品,主要是借用傳統清唱劇體裁,結合獨唱與合唱。從而將個人的宗教信仰、個人的情感和主觀感受充分地體現出來。貝多芬也有清唱劇作品,最為典型的則是《基督在橄欖山上》。

清唱劇到了19世紀浪漫主義時期,開始盛行于英國、德國等國家。門德爾松作為19世紀德國著名的作曲家。他的清唱劇有《以利亞》和《圣保羅》。除此之外,匈牙利作曲家李斯特的《基督》、法國作曲家柏遼茲的《基督的童年》等作品都具有代表性。19世紀清唱劇優點在于合唱的應用,即在音樂藝術創作的過程中將聲樂與交響樂充分的結合起來。

4.20世紀

到了20世紀初,以宗教為題材的清唱劇逐漸淡出了人們的視野,20世紀的作曲家大多想突破傳統的藝術創作模式。所以,該階段清唱劇的演變特征為:內容更為多元化,非傳統類的涉及面廣,出現了前所未有的題材。音樂語言基于傳統功能和聲的基礎上又新增了不協和音、對稱結構、復調等新的特征。最為典型的則是以古希臘神話為重要題材的《俄狄浦斯王》。蒂皮特以納粹分子對猶太人的屠殺為題材而創作的《我們時代的孩子》也得到了觀眾的大力支持與認可。

三、清唱劇與相似體裁

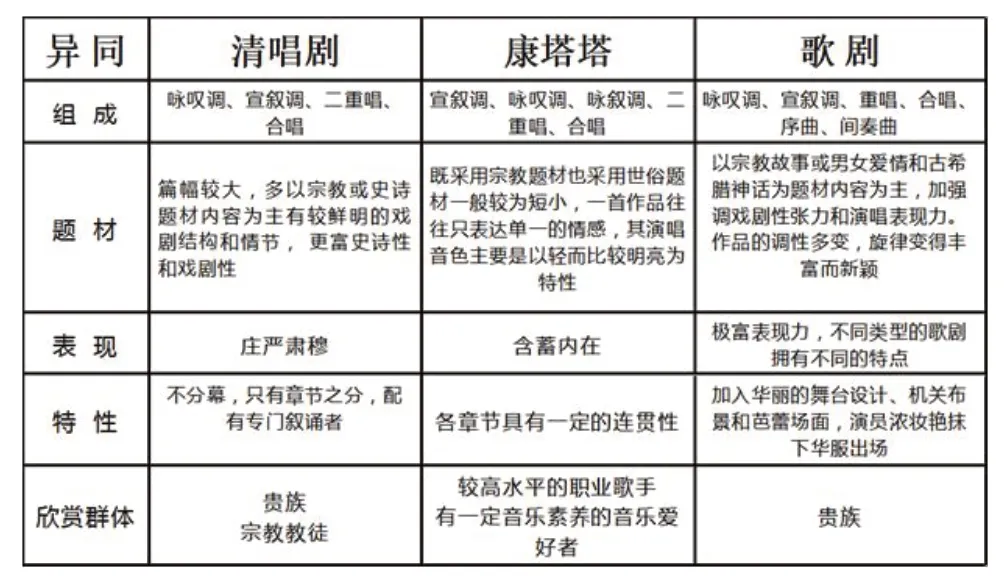

在研究清唱劇的創作和發展時,筆者認為清唱劇基本上是介于康塔塔和歌劇之間的大型聲樂套曲,它們的音樂形式和風格非常相似,幾乎沒有很明顯的界限。因此筆者在梳理清唱劇的同時將它與相似的聲樂體裁進行研究與對比。

1.康塔塔

早期的康塔塔分為獨唱康塔塔和大型康塔塔兩種形式,它的題材廣泛既能采用宗教題材,也可采用世俗題材。主要是借鑒和延續了意大利牧歌的傳統音樂風格,表演欣賞群體主要是具有一定音樂素養的高水平專業歌手和音樂愛好者。康塔塔與清唱劇的表演方式相類似,表演地點多處于室內的小型場合,不需要舞臺布景、道具和服裝,主要通過表演者的演唱來表達音樂的情感和內容。相較于康塔塔,清唱劇的篇幅更長、結構完整性更強,戲劇表現力強、情節也更復雜。康塔塔的篇幅較為短小,作品表達的情感也較為單一。其演唱方式以輕快明亮為主,音量均衡,顫音起伏小。大部分康塔塔作品抒情性很強,其高音部分通常不是很高,音樂一般在中高音區達到高潮。

2.歌劇

清唱劇的結構內容以及表現形式與歌劇相類似。兩者都運用了詠嘆調、宣敘調、重唱、器樂前奏和序曲,故事情節和角色分配都差別不大。清唱劇大多起源于宗教戲劇,在教堂或音樂廳演出。沒有固定的動作、服裝和舞臺安排,演員也不需要表演。與清唱劇和康塔塔不同,巴洛克時期的歌劇以豪華的舞臺布景、濃妝艷抹的演員、穿著華麗的服裝出場。在表演形式上,歌劇更強調戲劇張力和歌唱表現力,所以歌劇的作品調性頻繁轉變,這也使整體旋律非常豐富。此外,歌劇中對于合唱的重視程度并不像清唱劇那樣突出。巴洛克時期大部分的意大利作曲家都對清唱劇這一體裁進行了創作,他們的音樂風格也大都相似。

四、結語

縱觀西方音樂歷史,巴洛克時期對整個音樂藝術界的發展奠定了十分重要的基石。時至今日,清唱劇依舊廣為盛行,特別是在展現歷史文化方面使用的較多。盡管在藝術創作的過程中還是以宗教題材為核心,但是卻在創作的手法等方面有了重大革新。筆者從該聲樂體裁的起源、發展、與相似體裁的歌劇、康塔塔進行對比,深層次的了解與學習清唱劇。從而幫助歌唱者拓寬聲樂理論知識、提高音樂素養,為未來聲樂學習打下理論與實踐的雙重基礎。