基于區域認知素養培養的特定區域高中地理主題式情境教學

羅惠中 毛秀英

【摘 要】本文基于高中地理新課教學中培養學生區域認知素養的要求,提出開展特定區域主題式情境教學的方法:基于課程標準,確定新課教學內容的重難點;基于教學重難點和區域典型特征,選取具有典型性的特定區域;創設主題式情境,基于層層遞進的原則設計關聯問題;結合新知和舊知,重構區域思維導圖。

【關鍵詞】高中地理 區域認知 主題式情境教學 方法? ?《大氣的受熱過程》

地理學是研究地理環境以及人類活動與地理環境關系的學科,而地球面貌千姿百態,區域視角是地理學科特有的思維方式。通過劃分區域,采用研究區域的特定方法,可以實現對地球表面潛在的空間秩序和空間規律等的探尋和理解。《普通高中地理課程標準(2017年版)》將區域認知素養作為高中地理學科的四大核心素養之一,認為區域認知是地理學科的基本思想和方法,是地理學科區別于其他學科而特有的育人價值。

當前,高中地理教學缺乏從區域視角對地理原理和過程分析的引導,忽視對區域認知素養的培養,導致學生對新課教學的重難點知識的思維過程雖有較為深入的理解,但尚未能形成從區域視角去分析比較具體原理和規律在不同區域中運用的差異。順應核心素養培養的要求,教師在地理新課教學中可以嘗試通過選取特定區域進行主題式情境教學,實現高階思維區域認知素養的培養。這樣的教學方式,學生不僅能在已有知識的基礎上生成新知識,而且也能將新習得的知識原理運用于具體的區域中,深化對新知識和特定區域知識的認知。同時,通過新課教學有計劃性地選取特定區域的主題式情境探究,也能幫助學生逐漸實現對小尺度區域、中尺度區域和大尺度區域的認知,構建不同尺度區域的深度認知。本文以《大氣的受熱過程》一課的教學設計為例,探究基于特定區域的主題式情境教學在高中地理新課教學中的實施策略,以培養學生的區域認知素養。

一、基于課程標準,確定新課教學內容的重難點

《大氣的受熱過程》一課的課程標準要求為:運用示意圖,說明大氣受熱過程與熱力環流原理,并解釋相關現象。課程標準側重于運用示意圖對對流層中大氣的受熱過程進行原理性的理解,將抽象復雜的地理過程以簡單的示意圖呈現,有利于幫助學生理解原理性知識。但是,課程標準對本節課的教學重點的落腳點并不是理解大氣的受熱過程,而是運用大氣的受熱過程原理解釋生活生產中的地理現象。因此,本節課教學的難點是結合示意圖理解大氣的受熱過程,重點是運用大氣的受熱過程原理解釋生活生產中相關的地理現象。基于課程標準確定教學重難點,圍繞教學重難點,下一步的主要任務是選取能重點突出大氣受熱過程原理及其運用的典型性區域,通過對特定區域的探究,落實區域認知素養的培養。

二、基于教學重難點和區域典型特征,選取具有典型性的特定區域

基于課堂教學重難點,結合區域的典型性特征,筆者對比研究中國地理各分區后得出,青藏高原的大氣受熱過程原理性的運用具有典型代表。以青藏高原為區域載體進行主題式情境教學探究,能很好地突破大氣的受熱過程的教學重難點。青藏高原的典型性特征就是海拔高,而海拔高導致大氣的削弱作用強,因此青藏高原的太陽輻射強。同時,海拔高也導致大氣的保溫作用較弱,因此青藏高原全年平均氣溫較低。通過對青藏高原太陽輻射強和全年平均氣溫較低的分析,結合大氣受熱過程示意圖,通過具體的探究,學生能一步步深入理解大氣受熱過程的原理,包括大氣的主要熱源和直接熱源的聯系和區別,大氣的削弱作用和保溫作用之間的聯系和區別。再者,青藏高原的典型性民族服飾藏袍的設計及農業生產都與大氣的受熱過程原理相關,通過對藏袍和農業生產等地理事件的探究,能實現本節課的教學重點—— 運用大氣的受熱過程原理解釋生活生產中相關的地理現象。基于結合教學重難點和區域典型特征,本節課選取青藏高原這一特定區域,通過對青藏高原與大氣受熱過程的相關原理分析來達成本節課的教學目標。

三、創設主題式情境,基于層層遞進的原則設計關聯問題

廣西地處我國第三級階梯,自然和人文地理特征都與青藏高原差異極大,因此學生對青藏高原自然和人文景觀都非常的向往,渴望有機會能領略青藏高原上的風光。通過搜索青藏高原的旅游風光圖片、視頻等,并向學生展示,他們可以了解到青藏高原東南部的川西高原的旅游宣傳也是特別出彩的部分。同時,《丁真的世界》旅游宣傳片也在中國的大江南北受到廣泛的關注。丁真的年齡與高中生比較接近,宣傳片中優美的自然景觀和悠閑的農事生活,以及丁真穿著民族特色的藏袍等對處于青春期的高中生而言,是具有極大的新鮮感的,學生對丁真生活的世界充滿好奇。因此,教師可以選取《丁真的世界》旅游宣傳片為主題情境開展教學,通過巧妙的設計,結合大氣受熱過程的內容進行主題式情境探究,層層設問,循循善誘,充分激發學生的學習探究興趣,讓學生在熱事件的背景下充分感受青藏高原的大氣受熱過程原理及其運用,高效落實地理核心素養培養。

基于青藏高原創設《以大氣的受熱過程走進丁真的世界》教學情境,開展主題式情境教學,具體的教學目標為:一是根據圖文材料,描述丁真家鄉所處地形區的地形特征;二是結合大氣受熱過程示意圖,說明丁真家鄉光照強但年平均氣溫較低的原因;三是運用大氣的受熱過程原理,解釋丁真藏袍設計的科學性,以及種植業農產品具有生態且高品質特征的原因。

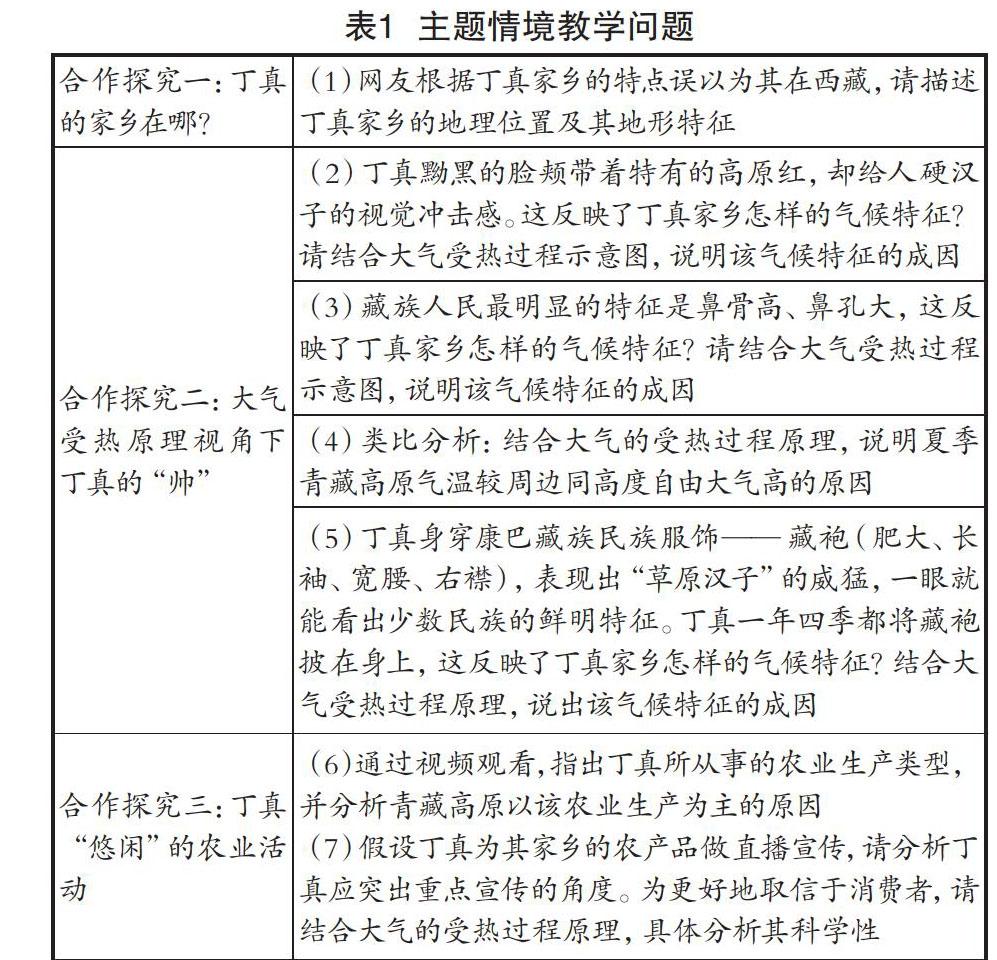

基于問題難度層層遞進的設計原則,圍繞本課的教學目標,筆者設計了主題情境下的關聯問題(具體如表1所示)。

四、結合新知和舊知,重構區域思維導圖

基于青藏高原創設《以大氣的受熱過程走進丁真的世界》教學情境,設計一系列的關聯問題展開探究,學生已基本掌握大氣受熱過程的原理分析及其基本的運用,突破了本節課的教學重難點。同時,基于青藏高原的探究過程,也幫助學生進一步深化認知青藏高原這一特定區域。學生以青藏高原這一特定區域的典型性特征為核心,結合自己對青藏高原已有知識和本節新課所學的內容進行區域思維導圖的重新構建,不僅有利于學生回顧本節課的教學內容,清晰明了地構建地理知識主干,突出學習的重難點,而且有利于地理知識的遷移和創新能力的提高。同時,教師通過重新構建區域思維導圖,還可以幫助學生更好地理解所學新知與已有舊知之間的區別與聯系,厘清青藏高原的區域特征及各要素之間的相互關系,達到舉一反三的學習效果。

在本課的教學中,學生已有的舊知是已經了解青藏高原地形的基本特征,知道青藏高原氣候具有高寒的特征,了解其農事生產主要以畜牧業為主,而種植業主要集中在河谷地帶等,學生所學的新知是能結合大氣的受熱過程分析青藏高原太陽輻射強、平均氣溫較低、夏季近地面氣溫較同周圍自由大氣高、氣溫日較差大、氣溫年較差小、種植業農產品具有生態高品質特征等的原因。結合新知和舊知,在學生獨立構建區域思維導圖后,筆者融合不同學生所構思維導圖的優點,基于本節課的教學內容建構如圖1所示的思維導圖。

區域認知的培養需在高中地理教學中進行長期的引導,在新課教學中通過基于特定區域創設主題式情境,能在一定程度上激發學生對新知識和特定區域的探究欲望。在教學過程中,教師可以先基于對課程標準的解讀確定新課教學內容的重難點,然后通過對區域的對比研究,選取能突破教學重難點的典型性特定區域,再針對特定區域創設對學生吸引力大的主題式情境和關聯問題,最后運用新知重新構建區域的思維導圖,提升學生的區域認知水平。基于特定區域的主題式情境教學,能有效促進學生深度理解新課教學內容,同時也有利于培養學生的區域認知素養,是核心素養培養下高中地理新課教學值得推廣和嘗試的教學方式。

【作者簡介】羅惠中,女,大學本科學歷,二級教師,研究方向為中學地理教學與研究;毛秀英,女,碩士研究生學歷,高級教師,研究方向為中學地理教學與研究。

(責編 李 言)