龍巖市2010—2020年孕產婦死亡監測結果分析

傅嘉婧 王燁 鄒龐 林雙明

[摘要]目的通過分析龍巖市2010—2020年孕產婦死亡監測結果,總結孕產婦死因及影響因素,為降低孕婦死亡率、切實保障母嬰健康提出干預措施。方法資料來源于龍巖市孕產婦死亡監測網絡,回顧性分析監測區2010—2020年孕產婦死亡報告卡、調查報告、病歷摘要及死亡病例評審資料。結果①2010—2020年,孕產婦死亡率總體呈下降趨勢。死亡孕產婦中,農村戶籍居多,初中以下文化程度占比高,職業多為農民、家庭主婦;②孕產婦死因前3位依次為:妊娠合并內外科疾病、羊水栓塞、產科出血。死于直接產科原因的孕產婦占總死亡數的44.26%,死于間接產科及其他原因的孕產婦占總死亡數的55.74%;③孕產婦死亡主要影響因素為:區縣級醫療保健人員及個人、家庭、團體知識技能不足、鄉級(街道)醫療保健機構的管理有待完善、村級醫療保健資源不足、個人和家庭經濟資源有限等。結論應進一步提升區縣級和基層醫療保健機構婦幼健康服務能力,拓寬多學科協作范疇,利用信息化加強跨醫院協作,增強孕產保健服務的可及性,提高群眾保健意識,關注弱勢群體,提供社會支持。

[關鍵詞]孕產婦死亡;死亡原因;影響因素;干預措施

[中圖分類號] R715.3? [文獻標識碼] A?? [文章編號]2095-0616(2021)24-0169-05

Analysis on surveillance results of maternal mortality in Longyan City from 2010 to 2020

FU? Jiajing1????? WANG? Ye2????? ZOU? Pang1???? ?LIN? Shuangming1

1. Department of Maternal and Child Health, the First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fujian, Longyan 364000, China;2. Department of Maternal and Child Health, Longyan Maternal and Child Care Service Centre, Fujian, Longyan 364000, China

[Abstract] Objective To summarize the causes and influencing factors of maternal mortality by analyzing the surveillance results of maternal mortality in Longyan City from 2010 to 2020, so as to put forward interventions for reducing maternal mortality and effectively safeguarding maternal and infant health. Methods Data included in this study were obtained from the maternal mortality surveillance network of Longyan City, and the maternal mortality report cards, investigation reports, medical record abstracts and death case review data of the surveillance area from 2010 to 2020 were retrospectively analyzed. Results ① The maternal mortality rate showed an overall decreasing trend from 2010 to 2020. The maternal deaths were dominated by women of rural household registration, with a high proportion of education level below junior high school, and their occupation was mostly farmers and housewives.② The top 3 causes of maternal mortality in order were: pregnancy complicated with medical and surgical diseases, amniotic fluid embolism, and obstetric hemorrhage. Maternal deaths caused by direct obstetric factors accounted for 44.26% of the overall death toll, and maternal deaths caused by indirect obstetric and other factors accounted for 55.74% of the overall death toll.③ The main factors affecting maternal mortality were: inadequate knowledge and skills of healthcare personnel and individuals, families and groups at the district and county levels, imperfect management of healthcare institutions at the township level (streets), and insufficient healthcare resources at the village level, as well as limited personal and family economic resources, etc. Conclusion The capacity of maternal and child healthcare services should be further improved at the primary healthcare institutions of the district and county levels. The scope of multidisciplinary collaboration should be broadened and information-based cross-hospital collaboration should be strengthened. In addition, the accessibility of maternal healthcare services should be enhanced and public awareness of healthcare should be raised. Attention should be paid to disadvantaged groups and social support should be provided for them.

[Key words] Maternal mortality; Causes of mortality; Influencing factors; Interventions

孕產婦死亡率是一項重要的指標,不僅能衡量一個國家和地區社會經濟、文化及衛生發展的水平,還能夠反映醫療、婦幼保健服務體系的整體有效性[1-3]。無論是1987年的母親安全會議,還是1994年的人口發展和國際會議以及1995年的第四次世界婦女大會都相繼提出了在世界范圍內降低孕產婦死亡率的目標和措施。相關人員需了解在現代社會環境下孕產婦死亡的主要原因并做好有關綜合性分析,方能促進孕產婦得到有效的管理,進一步降低孕產婦死亡率。本文通過對龍巖市2010—2020年61例孕產婦死亡監測結果進行分析,總結孕產婦死因及影響因素,提出干預措施,為相關部門制定孕產婦健康服務措施,保障母嬰安全提供依據。

1資料與方法

1.1一般資料

本研究資料來源于龍巖市孕產婦死亡監測網絡,收集龍巖市2010—2020年孕產婦死亡報告卡、調查報告、病歷摘要及死亡病例評審資料等。研究對象為監測區內發生的在妊娠期或妊娠終止后42 d 之內,無論妊娠期長短和何種受孕部位,由于任何與妊娠或妊娠處理有關的或由此而加重了的原因導致死亡的婦女,但不包括意外原因導致的死亡[4],包括非本省戶籍人口。

1.2監測指標

孕產婦死亡率,死亡孕產婦社會人口學特征、接受醫療保健服務情況、死亡原因及影響因素。

1.3方法

由專人負責資料的收集、審核與上報,定期進行資料匯總、質量控制與補漏調查。鄉鎮及街道每季度對全部監測點進行補漏調查,區縣級每年對全部監測點進行補漏調查。市級每年抽取三分之一的監測點進行補漏調查。有關數據與公安、計生、疾控等部門進行交叉校驗。定期采用回顧性調查方法,組織市級醫療、保健、護理和管理方面的專家對孕產婦死亡病例進行分析與評審,明確孕產婦死因診斷并從個人、家庭、居民團體、醫療保健系統及社會相關部門的知識、技能、資源、管理系統4個方面歸納評審死亡影響因素。孕產婦死因診斷和分類采用國際疾病分類(ICD -10)標準[5]。

1.4統計學方法

使用 SPSS 22.0統計學軟件進行數據處理,計數資料用[n (%)]表示,采用χ2檢驗,P <0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.12010—2020年龍巖市孕產婦死亡情況

2010—2020年,龍巖市孕產婦死亡61例,孕產婦死亡率從2010年的24.54/10萬降至2020年的0,總體呈下降趨勢(χ2=24.95,P=0.005),平均孕產婦死亡率為11.57/10萬。見表1。

2.2死亡孕產婦社會人口學特征

2010—2020年全市孕產婦死亡年齡段為 21~42歲,平均(30.21±5.83)歲,其中<25歲11例,占18.03%;25~ 29歲19例,占31.15%;30~ 34歲14例,占22.95%;≥35歲17例,占 27.87%。經產婦29例,占47.54%。初中以下文化水平49例,占80.33%。職業為農民、家庭主婦的54例,占88.52%。死亡孕產婦以農村戶籍為主,54例,占88.52%。

2.3接受醫療保健服務情況

2.3.1分娩地點情況分娩孕產婦39例,占63.93%。其中分娩地點在省市級醫療機構17例,區縣區醫療保健機構18例,其他醫療保健機構3例,家中分娩死亡1例。

2.3.2孕期接受保健服務情況58例接受過孕期保健服務,占95.08%。分娩的39例孕產婦中,27例接受過5次以上孕期保健服務。

2.4死亡原因及影響因素

2.4.1死亡原因構成直接產科原因導致的孕產婦死亡27例,占44.26%;間接產科及其他原因導致的孕產婦死亡34例,占55.74%。孕產婦死亡原因前3位依次為:妊娠合并內外科疾病、羊水栓塞、產科出血。妊娠合并癥逐漸成為孕產婦死亡的主要原因,與發達國家孕產婦死亡規律相似[6]。間接產科原因死亡,特別是妊娠合并肝臟疾病、妊娠合并心血管疾病的死亡在2014年以后得到較好的控制。直接產科原因導致的死亡在2018年以后得到較好的控制。見表2。

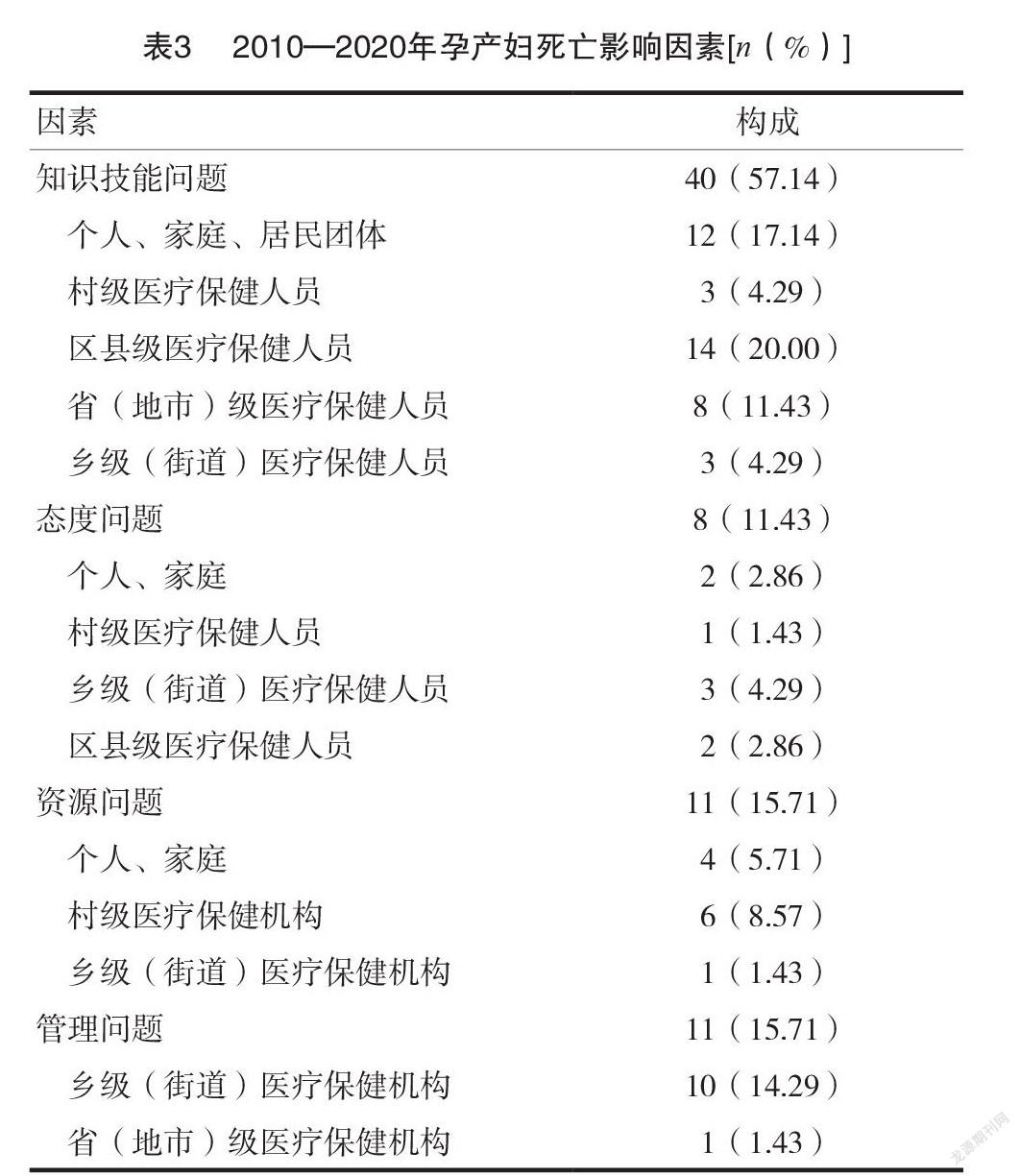

2.4.2影響因素61例孕產婦死亡病例,經市級評審60例(1例產后出血在外地市分娩死亡未能評審),評審結果為可避免死亡、不可避免死亡各30例。對30例可避免產婦死亡病例影響因素評審結果進行統計,影響因素共計70項,其中知識技能問題占57.14%(40/70),主要為區縣級醫療保健機構知識技能不足,個人、家庭、居民團體的知識技能不足;資源及管理問題均占15.71%(11/70),主要為鄉級(街道)醫療保健機構管理待完善、村級醫療保健資源不足,個人、家庭經濟資源有限。見表3。

3討論

3.1孕產婦死亡原因構成提示應拓寬多學科協作范疇,利用信息化加強跨醫院協作

分析顯示,2010—2020年龍巖市孕產婦死因以間接產科及其他原因占比較高,與葉傲霜等[7]分析類似。目前,利用多學科管理模式改善產科危重孕產婦結局已成為共識[8]。有證據表明:多學科的協作治療不僅能早期介入重點孕婦的診療,提高依從性,盡力避免疾病進展為危重的可能,而且有助于提高危重救治安全系數[9]。2012年全市因間接產科原因導致10例孕產婦死亡,占當年死亡孕產婦的83.3%。自此,全市建立且不斷完善孕產婦多學科跨醫院救治機制,各級醫療保健機構也陸續建立機構內孕產婦多學科救治組及綜合門診,至2014年,全市因間接產科原因死亡得到較好的控制。2017年以來,通過加強醫聯體建設、發揮大型綜合醫院的技術優勢,整合了區域醫療衛生資源,強化了高危孕產婦多學科跨醫院管理與轉診工作,至2020年全市孕產婦死亡率首次下降為0。建議各轄區、各級醫療保健機構應進一步梳理和打通各工作環節,加快響應速度,建立及完善孕產婦不良事件報告機制、多學科組成的孕產婦預警管理機制和急危重孕產婦救治機制,加強對產科以外的臨床醫技科室、職能后勤科室人員的培訓,確保除產科以外的醫務人員知曉相關知識,在提供服務過程中發現孕產婦能及時與職能科室或產科等部門聯系及合作,拓寬多學科協作范疇。另一方面,目前全市高危孕產婦轉診大部分依靠紙質、微信群及電話溝通,應開展區域婦幼信息系統改造,利用信息系統實現高效的孕產婦管理和轉診,加強跨醫院協作,減少可預防急危重孕產婦死亡。

3.2強化管理及加大資源投入,提升醫療保健機構婦幼健康服務能力

區縣級醫療保健機構是孕產婦保健和救治網絡的關鍵環節。逐步建立、修改、完善學習機制、考評機制、反饋機制等工作機制,將產科質量管理的要求固化為工作標準,融入各級醫療機構的日常操作中,從制度方面提高醫務人員對高危孕產婦的重視[10],提升相關知識技能。2017年以來,全市加強對區縣級醫務人員培訓,定期開展高危孕產婦管理,妊娠并發癥及合并癥的識別與規范治療,產科急危重癥救治等專項培訓,在理論培訓的基礎上,增加了典型病例分享討論、模擬場景救治技能競賽等培訓形式。全市將孕產保健及產科質量管理情況納入區縣級醫療保健機構院長績效考核、公共衛生任務書評價等考評范疇,要求機構將孕產保健與臨床救治知識技能培訓、急救演練納入日常醫療質量管理工作,定期開展機構內孕產保健與產科質量控制工作。上述措施促使全市各級醫療保健機構尤其是區縣級綜合醫院更加重視提高孕產保健及產科臨床救治水平,全市產科直接原因導致的死亡得到較好的控制。建議應以各類醫療保健機構考核為抓手,完善考評體系,加強技能培訓,推動醫療保健機構提升婦幼健康服務能力。

基層醫療保健機構的管理和資源問題也是孕產婦死亡主要影響因素。研究表明,針對農村地區,需要進一步加大投入,完善婦幼衛生體系建設,繼續加強農村婦幼保健隊伍建設[11]。建議一方面積極引進基層婦幼衛生管理方面的人才,通過簡化招聘程序、改善薪酬待遇、強化培養力度,增加基層管理崗位吸引力。另一方面要加大基層醫療保健機構婦幼健康服務資金投入,改善診療環境,完善設施、設備。

3.3針對個人、家庭、居民團體知識技能不足問題,增強孕產保健服務的可及性,提高群眾保健意識

能否在孕期獲得優質的保健服務和產科服務,直接關系著孕產婦的妊娠結局[12]。建議通過利用信息服務和豐富健康教育形式等途徑增強服務可及性,提升群眾相關知識技能。有調查顯示,孕產婦期望獲取知識途徑中期望度最高的是通過手機母嬰 APP,越來越多的孕產婦更加傾向于通過網絡和手機學習孕產期保健知識[13]。建議加快區域婦幼信息系統改造,實現自助建檔、床位預約、在線互動宣教、服務提醒、檢查異常提示等功能,搭建醫療保健機構與孕產婦之間的溝通“橋梁”,提高便捷度,提升孕產婦及時接受保健服務的意識和意愿。另外,建議衛健部門、教育部門、群團組織加強協作,利用城市信息系統、微視頻、免費公衛服務、校園宣講、社區或鄉村課堂等群眾常用平臺或喜聞樂見的形式開展孕產保健知識健康教育,豐富健康教育形式。分析顯示,死亡孕產婦以農村戶籍為主,初中以下文化水平占比高,職業以農民、家庭婦女居多,針對此類人群,建議在農村婦女兩癌篩查、孕前優生健康檢查及婚前醫學檢查等免費公衛服務中加強面對面的健康教育,提供有效隨訪跟蹤服務。

3.4重視個人、家庭的資源問題,關注弱勢群體,提供有效社會支持

部分弱勢群體經濟資源不充分,社會支持系統薄弱,政府有關部門要通過完善保障政策,給予其一定的產檢補貼和更多的人文關懷,將孕產保健政策落實到實處,形成全社會共同關注弱勢群體的良好氛圍[14]。建議應通過多部門相互配合,對特殊人員有針對性地開展支持工作,逐步探索引入醫務社會工作者為弱勢孕產婦及家庭提供社會支持與心理輔導服務。另外,救助條件設置要合理,流程要便捷,對符合條件的急危重孕產婦能及時給予醫療救助,切實減輕弱勢群體的醫療支出負擔,避免因經濟原因發生孕產婦死亡。

龍巖市近年來通過建設區域醫聯體、開展多學科跨醫院協作、完善培訓與考評機制等工作措施,有效減少了孕產婦死亡。但降低孕產婦死亡率沒有單一的解決方案,它需要多級部門多方面的干預才能獲得更好的結果[15]。要做到對孕產婦全程有效管理仍需全社會共同關注,需政府各相關部門高度重視、分工負責、緊密配合,需各級醫療保健機構不斷提升管理水平和婦幼健康服務能力,方能進一步筑牢母嬰安全保障體系。

[參考文獻]

[1]陳永英.2004-2014年日照市孕產婦死亡原因分析與對策[J].中國婦幼保健,2015,30(14):2145-2147.

[2]陳敦金,賀芳.中國孕產婦死亡率極大程度降低——對世界的最大貢獻[J].中國實用婦科與產科雜志,2019,35(10):1076-1080.

[3]楊海云,李琳,李震,等.2011-2017年昆明市孕產婦死亡情況分析[J].中國婦幼保健,2019,34(14):3153-3155.

[4]Leontine Alkema,Doris Chou,Daniel Hogan,et al. Global,regional,and national levels and trends in ma- ternal mortality between 1990 and 2015,with scenario- based projections to 2030:A systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group[J]. Lancet,2016(387):462-474.

[5]許文,陶廷萍.國際疾病分類 ICD10及其編碼實踐[J].中國衛生統計,2003,10(20):290-291.

[6]朱茂靈,蔣武,黃永全,等.2012—2016年南寧市孕產婦死亡率變化趨勢分析及對策[J].廣西醫科大學學報,2019,36(9):1523-1526.

[7]葉傲霜,吳曉雪,陳蘇慧.2010—2019年溫州市孕產婦死亡率變化趨勢及死因分析[J].預防醫學,2021,33(1):87-90.

[8]王曉怡,王志堅,杜培麗.產科急救多學科團隊管理和產科快速反應團隊建立的作用[J].實用婦產科雜志,2018,34(7):494-495.

[9]湯振宇,夏經煒,李雪蓮.2013-2018年上海市中心城區危重孕產婦發生情況 [J].中國婦幼保健,2021,36(10):2378-2380.

[10] 黃靖銳,張衛社 . 重視危重孕產婦管理早期識別孕產婦危象 [J]. 中華產科急救電子雜志,2018,7(2):65-67.

[11] 張慧姝 .2008 - 2019 年我國孕產婦死亡率的變化趨勢和預測 [J].中國婦幼保健,2021,36(13):3112-3115.

[12] 李清華 , 梁銀華 , 李翠麗 . 孕期保健在高齡產婦妊娠和分娩期并發癥及妊娠結局中的作用 [J]. 中國當代醫藥,2017,24(19):125-127.

[13] 董思佳,李陽,蔣偉利 . 新傳媒環境下孕產期保健知識獲取途徑及期望狀況分析 [J]. 中國婦幼保健,2018,33(13):2886-2889.

[14] 鄭何媛 , 汪園 . 模式化全程孕期保健對孕婦妊娠結局的影響分析 [J]. 中國醫藥科學,2018,8(18):82-84.

[15]Gingrey JP.Maternalmortality:A US public health crisis[J].Am J Public Health,2020,110(4):462-464.

(收稿日期:2021-01-21)