基于生態位理論的農業科技園區創新生態系統形成機理

許 堯, 張國慶

(浙江農林大學, 浙江 杭州 311300)

創新是引領發展的第一動力。農業科技園區將各種要素集聚來達到降低農產品交易成本、提高農業科技水平和成果轉化率,最終實現農業經濟增長的目標。農業科技園區功能多樣、影響廣泛,一方面具有展示示范、導向服務、輻射帶動等社會功能,另一方面還具有生產加工、孵化實驗、企業盈利等經濟功能。但當前農業科技園區在發展過程中面臨以下瓶頸,亟需解決: 1)集聚資源能力不強; 2)產業間聯系不夠緊密,良好的產業體系未能形成; 3)經濟效益較差,發展能力不足; 4)科技成果轉化能力不足,缺乏示范引領力。農業科技園區作為創新時代大背景下的服務平臺,其內部已初步創新生態系統[1]。生態位理論在各種生態系統的運行機制、交互關系和形成機理研究中具有顯著優勢。為此,筆者運用生態位理論探究農業科技園區創新生態系統的形成機理,以期為我國農業科技園區的健康、持續發展提供參考依據。

1 生態位理論及農業科技園區相關研究

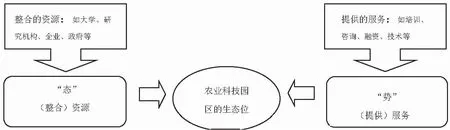

生態位理論經歷了由鳥類生態學演化到動植物種群生態學,最后演化到人類社會生態學,進而演化農業科技園區生態位的發展歷程。由生態位態勢理論可知,農業科技園區在創新生態系統中具有“態”和“勢”雙重屬性。“態”是指農業科技園區通過以往能力的積累,顯現為目前的能力狀態;“勢”是指農業科技園區充分利用系統環境資源而產生的影響力和未來的創新潛力。生態位寬度是指自然生態系統中生物體對環境要素的適應程度和利用范圍構成。生態位適宜度是指農業科技園區對資源的利用程度[2]。

農業科技園區創新生態系統是指農業科技園區在相關環境中利用自然、社會、經濟等各種可利用的資源,以創新為驅動力,并與其他相關組織之間協同合作、相互促進,形成的一定的地位和相關的功能效應。湛泳等[3]認為,農業科技園區是基于生態學的創新生態系統,具有動態性、多層次、合作互動的特點。農業科技園區創新生態系統正逐漸成為研究創新農業發展的一個新思路。然而,目前的相關研究主要集中在創新生態系統的概念、要素和構成特征,并未深入研究農業科技園區創新生態系統的內在形成機理,從而無法論證創新生態系統對農業科技園區的影響機制。

2 農業科技園區創新生態系統形成機理

2.1 農業科技園區創新生態系統的主體聚合

當前,農業科技園區集聚資源能力不足,缺乏創新要素,農業科技園區依靠單一的內部學習交流和經驗能力積累已無法適應目前發展的需要,必須和其他主體進行協同創新合作。因此,農業科技園區要充分依靠生態位的“勢”能,以獲得創新生態系統的整體優勢。創新生態系統通過創新要素資源的集成利用,通過合作來獲得“1+1>2”的資源要素協同合作效應使不同創新要素占據著不同生態位的主體融入到同一個圈層當中,實現最大化的價值共創(圖1)。

圖1 農業科技園區的生態位

2.2 農業科技園區創新生態系統的要素流動

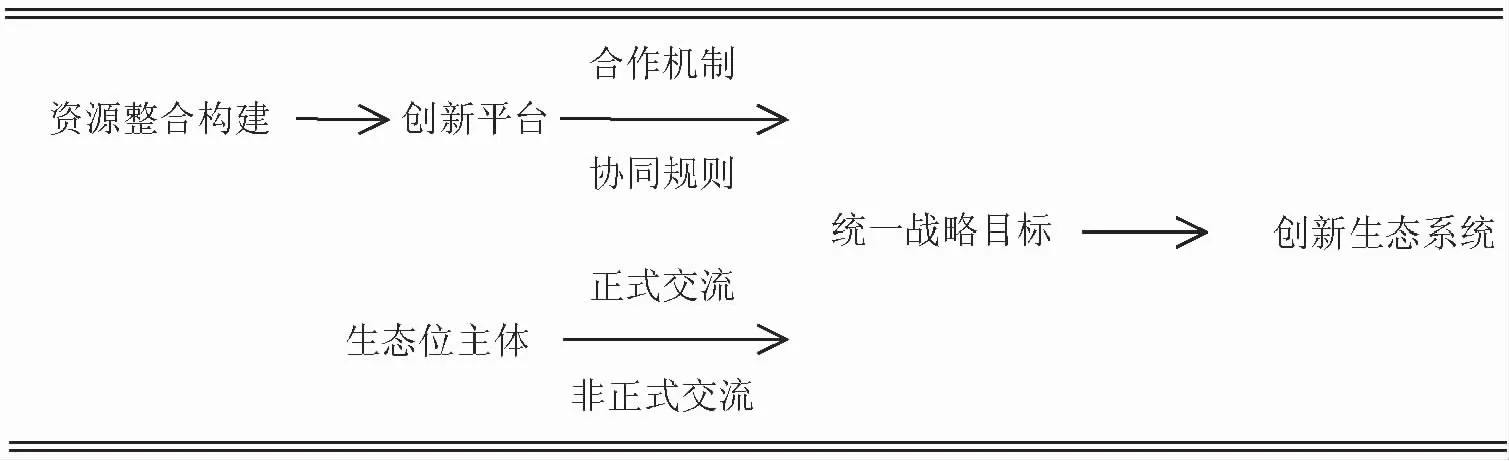

農業科技園區在開展創新活動時常常面臨著知識、資金、政策等創新要素不足的問題,其生態位寬度直接關系到農業科技園區所能獲得和使用創新要素的種類和數量。因此,通過建構創新生態系統為農業科技園區提供各種資源要素交流共享的環境平臺,以解決農業科技園區在技術創新中所面臨的知識不足、資金匱乏、政策乏力等問題。農業科技園區通過營造一個多元主體資源要素共享、交流的創新生態系統體,深化了不同主體之間互利協作關系,實現不同組織間的邊界創新要素流動,進而降低創新成本,提高創新績效(圖2)。

圖2 農業科技園區的要素流動

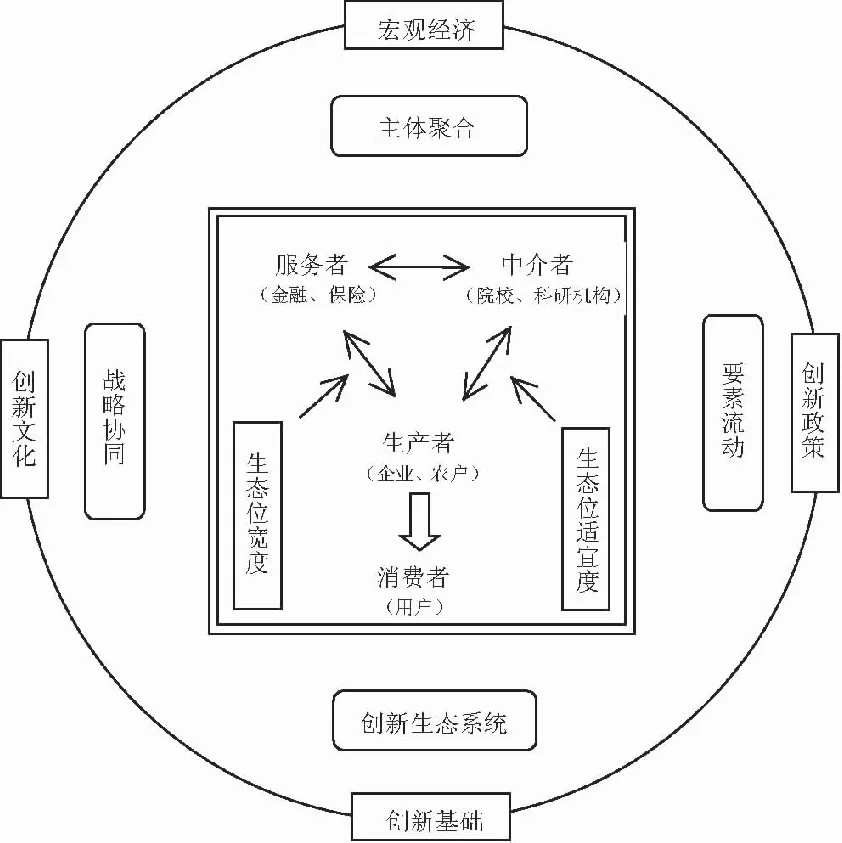

2.3 農業科技園區創新生態系統的戰略協同

由于農業科技園區的現實生態位與理想生態位之間的匹配程度存在著較大差距,資源現狀制約著農業科技園區的創新發展適宜性,農業科技園區需要在構建價值平臺的基礎上,推動眾多主體資源聯動的戰略協同(圖3)。一般情況下,農業科技園區戰略協同度越高,其生態位適宜度和創新能力就越強。農業科技園區與其他主體的戰略協同推動創新生態系統的形成。

圖3 農業科技園區創新生態系統的戰略協同

3 嘉興國家農業科技園區創新生態系統形成的案例

基于上述理論闡述,結合嘉興國家農業科技園區的案例,進一步分析農業科技園區創新生態系統的形成機理(圖4)如下。

圖4 農業科技園區創新生態系統的形成機理

3.1 嘉興國家農業科技園區與生態位主體多維聯動,形成具有競爭力的創新生態系統體系

嘉興國家農業科技園區形成了創新生態系統體系的核心技術包含了高效的成果轉化與普及、一二三產業融合和科學管理等一系列難點,僅憑農業科技園區單一力量很難完成。對此,嘉興國家農業科技園區積極尋求居于政策生態位的政府主管部門的大力支持,獲得多項來自國家農業部門的科技攻關項目;與居于知識生態位的浙江大學、浙江農林大學等高校和科研機構結成戰略聯盟,吸收轉化其科研成果;與居于服務生態位的國家農科院、浙江農科和金融機構院等國內外服務機構緊密合作,為農業發展提供服務保障。正是嘉興國家農業科技園區通過與其他主體構建起彼此關聯、資源互補的生態位關系,極大的增強了嘉興國家農業科技園區在創新系統中的生態位“勢”能。

3.2 嘉興國家農業科技園區拓展生態位寬度,促進創新生態系統的要素資源融合

嘉興國家農業科技園區依靠內部研發難以滿足其對農業新技術的需要,于是通過與其他生態位主體的協同,獲得外部創新要素資源來支持核心技術研發,拓展了生態位寬度。例如,嘉興國家農業科技園區與浙江省農科所、嘉興市農科所和區鎮農技部門合作,主動承擔相關科技研發項目,引入他們的新品種、新技術,多主體協同技術創新活動推動嘉興國家農業科技園區形成相互配合、資源共享、資源融合的創新生態系統。

3.3 嘉興國家農業科技園區提升生態位適宜度,優化創新生態系統的內部結構

嘉興國家農業科技園區是國家首批農業科技園區之一,具有引領時代意義,需要突破傳統的封閉式創新模式。嘉興國家農業科技園與外部環境中不同生態位主體的要素資源(技術要素、知識要素、政策要素、信息要素、市場要素等資源)相互滲透,極大的提升了生態位適宜度,形成各創新主體共享創新收益、分擔創新風險的創新生態系統結構。

4 小結

本文運用生態位相關理論對農業科技園區創新生態系統的形成機理進行分析后認為:以農業科技園區的創新主體聚合是其創新生態系統形成的基礎,創新主體的資源要素流動為農業科技園區創新生態系統的形成提供了內在動力,各主體的戰略協同產生了農業科技園區創新生態系統形成的直接推力。嘉興國家農業科技園區案例分析為前面的理論闡述提供了實踐中基礎,啟示著農業科技園區應從提升生態位勢能、拓展生態位寬度、優化生態位適宜度等方面來構建和發展創新生態系統,從而實現創新資源協同效應以獲得技術創新優勢,實現我國農業科技園區的創新能力長足發展。