地方高校工科大學生課程學習經歷變化趨勢及教學質量保障研究

張小梅,張 朝,李夫明,王 廠

一、問題提出

進入21世紀,伴隨全球高等教育領域對質量保證的日益重視,高等教育教學質量越來越受到人們關注。包括英國、美國、日本以及香港地區在內的許多國家和地區相繼出臺了一系列政策與措施,試圖全方位地保障和監督高校學生課程學習經歷和學生學習效果。重視課程教學、重視學生發展,在教學評估中強化對學生學習效果的評價,已成為當今世界主要國家和地區對高等教育教學質量保障和監督的重點(方樂,2017;別敦榮,2018)[1-2]。英國高等教育質量保障署(The Quality Assurance Agency of Higher Education)首席執政官道格拉斯·布萊克斯托克(Douglas Blackstock)指出,在當前的教育改革中,英國高等教育質量標準聚焦于學生課程學習經歷和學生的學習成果[3]。美國于2008 年12月成立“美國學習效果評估中心(National Institute for Learning Outcomes Assessment)”,專門研究學生學習效果評估的具體方針和指標。

目前,學生課程學習經歷和學習成就也成為美國高等教育質量評估的重點[4]。日本最有影響力的高等教育三大認證評價機構的評價標準都強調對“教育課程和學習成果”的評估,尤其重視對學生課程學習成效的評估,重視對學生知識、能力與體驗的考察[5]。

近年來,我國學者對大學生課程學習、學習成績及影響因素也有一定研究,但研究相對不足。陸根書(2005)對西安交通大學2394名一年級工科生進行研究,驗證了工科大學生的學習風格與其學習結果之間存在著非常密切的關系[6];易曉明、黃金賢(2007)通過對上海某大學新生的16PF測驗,發現新生入學時的個性特征對大學期間學習成績有影響作用[7];殷雷(2008)以上海某大學的294名大學生3個學期的學習“課堂提問成績”和“考勤記錄”為其平時成績,以此對學習態度與學習成績的關系進行研究,驗證了平時成績與學習總成績呈顯著相關,學習態度能在一定程度上對學習成績進行預測[8];楊春、路海東(2015) 采用實驗方法,選取大學生為被實驗組和對照組進行前后實驗設計,考察不同評估反饋類型對大學生的學習動機和學習成績的影響,結果發現:任務反饋能夠提高大學生的學習動機,并對學習成績有積極的影響[9];劉玉靜、楊洋(2019)研究發現,院校要求、院校支持、課程要求與學習投入顯著相關,而非教師的建議或幫助[10]。

縱觀學界相關研究,現有研究主要是對大學生學習成績進行橫斷面、局部研究,重在設計了某種情境、提取或添加了某種因素,考察其對學習成績的影響,缺少高校學生常態教學質量數據的縱向研究,缺乏對大學生現實課程學習經歷變化特點及影響因素的研究,無法幫助人們形成對大學生課程學習成績變化趨勢的總體認識[11]。

課程教學是人才培養過程中最為關鍵的環節,也是當前世界主要國家和地區高等教育質量保障和評估的重點。學生課程學習的現實數據與信息是反映和診斷高校教學的基本狀態及質量的最重要的客觀手段,是高等教育質量保障和監督的重點。如何將學生的課程學習效果及有效學習狀況反饋于高校教學管理的相關環節以有效改進教學實踐,這是本研究關注的重點。

本文抽取某地方高校工科大學生四年的所有課程學習經歷,對所有課程學習的成績進行大數據分析,探索其四年的課程學習成績的群體變化特點、群體差異及影響因素,以對其課程學習成績變化趨勢有一個總體認識,為高校教育管理者的教學質量保障提供參考,從而增強地方高校教學工作的針對性和有效性,不斷提高地方高校教育教學質量的保障水平。

二、研究方法

(一) 研究對象

對某地方高校2019屆工科生四年的全部課程學習成績進行大數據分析。包括1769名本科生(第1個學期),其中,男生為1474名(占比83%),女生為295名(占比17%);城市學生為566名(占比32%),農村學生為1203名(占比68%)。由于每個學期學生有休學、退學等情況,隨后學期的樣本數量存在略有減少的情況,見表1。

(二)研究變量與統計方法

1.自變量。時間是本研究的第一自變量。時間的處理方式為學期,取值為1—8學期,每學期有期中、期末2個學習成績觀測點。性別是本研究關注的第二個自變量。城鄉戶籍是本研究關注的第三個自變量,根據學生高考時考生類別確定。

2.因變量。學習成績是高校大學生課程學習經歷的、關鍵的基礎性指標。本研究把學習成績的“不及格率”作為因變量,作為學生課程學習成績的群體反映指標。考試成績只計算第一次正常考試成績,不包含補考和重修成績。統計該屆所有學生、所有課程的每個學期的考試不及格率。

3.統計方法。數據統計和分析使用SPSS 22.0軟件,對大學生所有課程學習成績總體不及格率變化趨勢及城鄉、性別的差異做方差分析、多重比較及卡方獨立性檢驗。

三、研究結果

(一)工科大學生學習成績總趨勢

本研究對某地方高校2019屆工科專業全部統招本科生四年所有課程學習成績進行大數據分析,計算每個學期不及格人數、不及格率及變化趨勢見表1和圖1。

表1 工科大學生課程學習成績不及格率

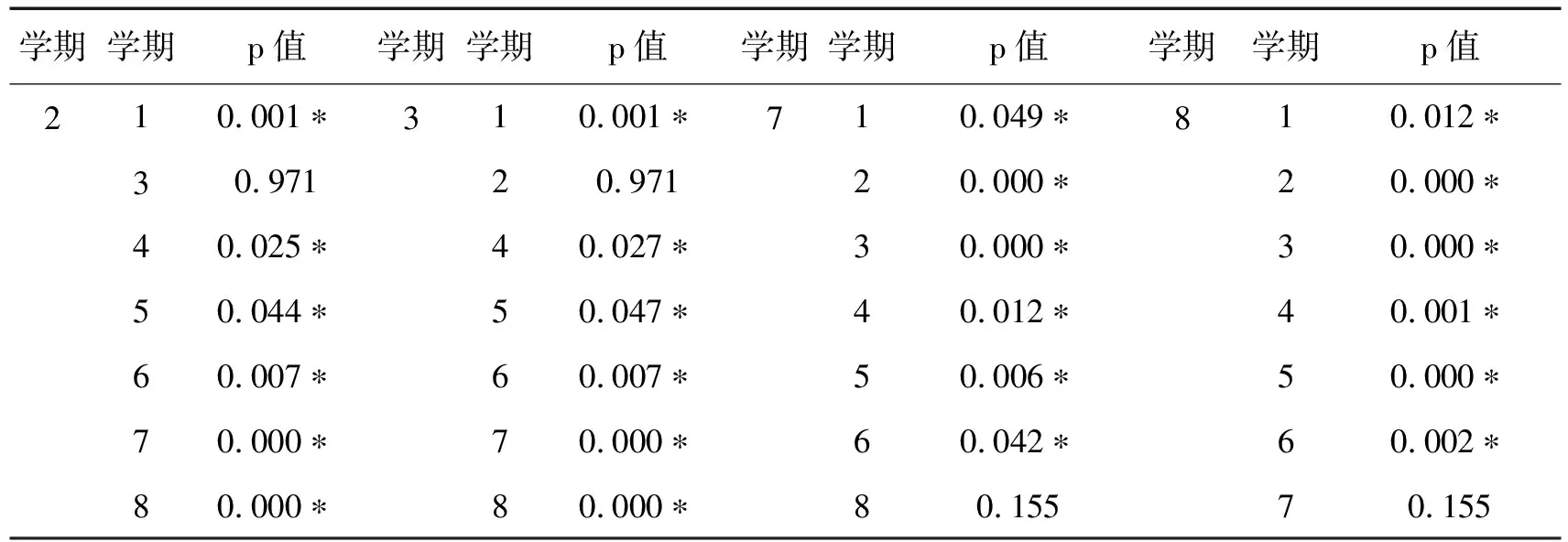

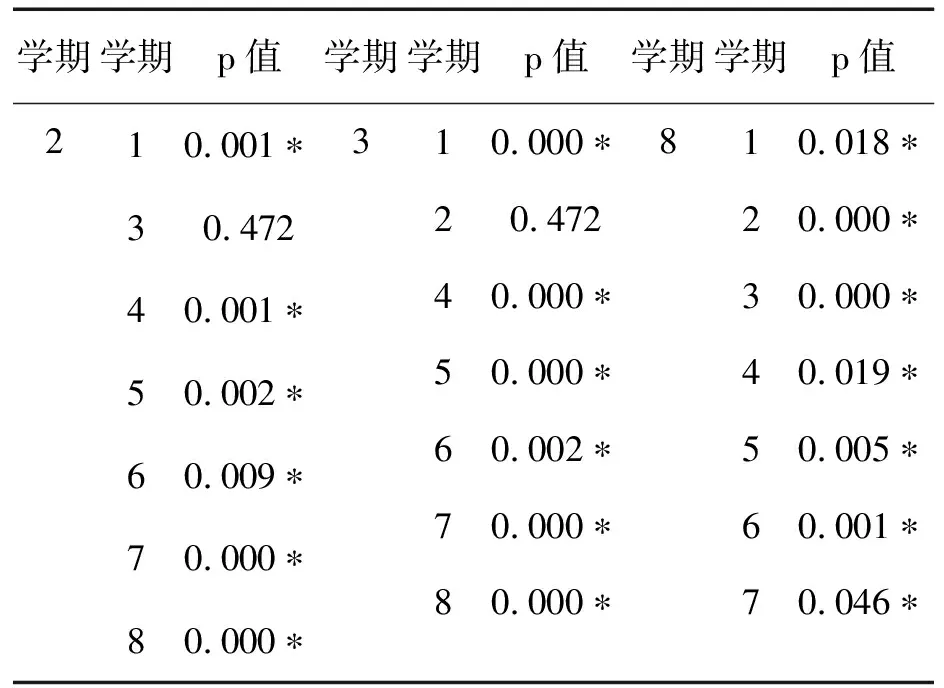

為了判斷工科大學生課程學習成績過程表現出的差異的顯著性,本文對其課程學習成績不及格率進行了方差分析及多重比較,以進行統計學檢驗。經方差分析得出:工科大學生八個學期的不及格率表現出顯著性差異(F=11.306,p=0.000<

0.001)。經多重比較得到表2:差異表現在第2、3學期不及格率顯著高于其他學期(p<0.05), 且第2、3學期之間差異不顯著(p=0.971>0.05)。由此可見:不及格率存在“兩個高點”——第2學期(44.5%)和第3學期(44.3%),即工科學生課程學習總體在第2學期和第3學期處于“低谷期”。

第4、5、6學期是“平穩期”。經多重比較得出:第4、5、6學期顯著低于第2、3學期(p<0.05),顯著高于第7、8學期差異顯著(p<0.05),且第4、5、6學期之間差異不顯著(p>0.05)。這說明從第4學期開始,學生的不及格率有所下降,一直到第6學期都保持在一個水平,該時期是工科大學生課程學習的“平穩期”。

第7、8學期是不及格率的“兩個低點”。經多重比較得到表2。第7、8學期顯著低于第1、2、3、4、5、6學期(p<0.05)。分析認為:第1學期與4、5、6學期處于同一水平上,第7學期(11.1%)、第8學期(1.8%)是工科大學生課程學習不及格率的“兩個低點”,是課程學習成績的“高峰期”。

表2 工科大學生課程學習成績不及格率多重比較結果

綜上,從工科大學生課程學習成績總體變化趨勢來看,課程學習成績的不及格率出現了“兩個高點”(第2、3學期)和“兩個低點”(第7、8學期),不及格率呈現出“升—降—平穩—降”的變化趨勢,課程學習成績經歷了“低谷期—平穩期—高峰期”的發展過程。

(二)工科大學生課程學習成績的性別差異

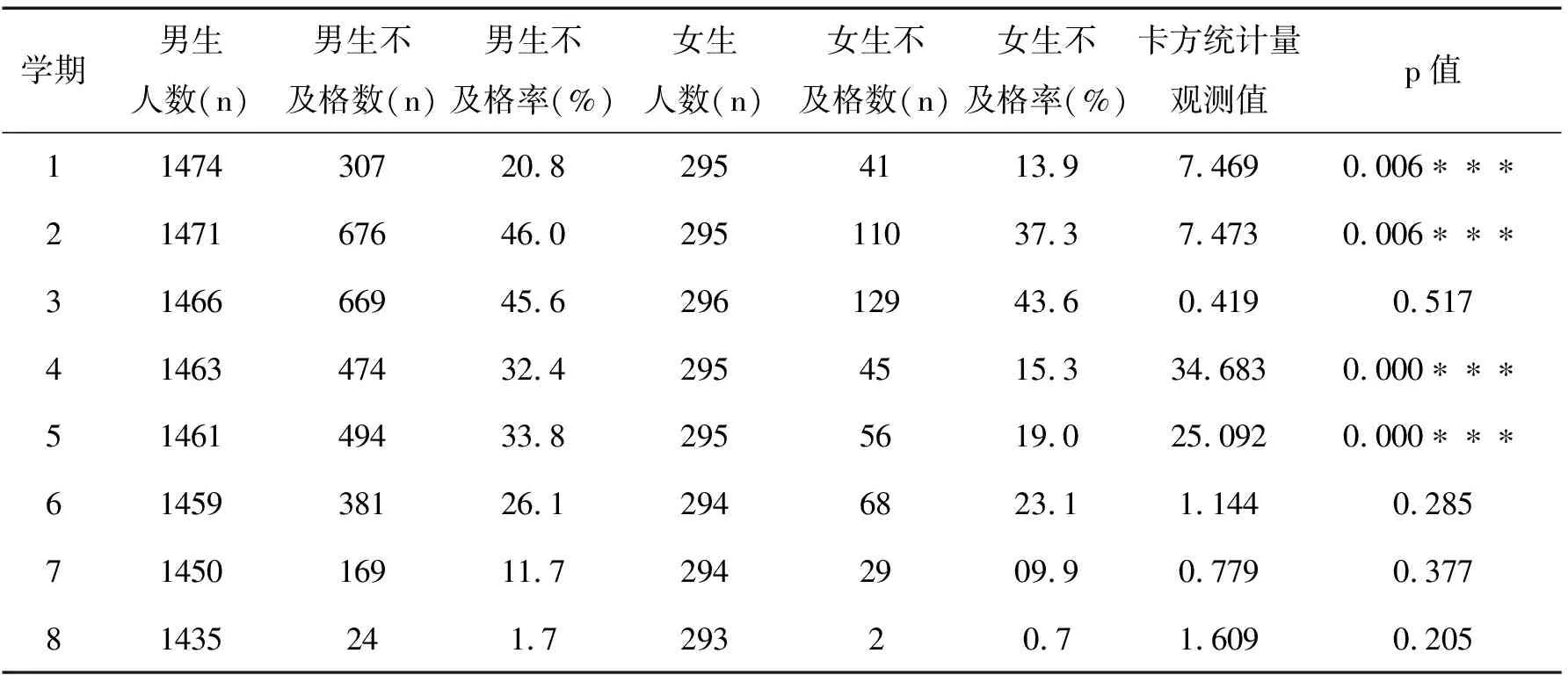

計算每個學期男、女工科大學生課程學習成績的不及格人數和不及格率及變化趨勢。對工科大學生課程學習成績做性別差異比較,經卡方獨立性檢驗得到表3和圖2。在第1、2、4、5學期,女生的不及格率顯著低于男生,差異達到了顯著性水平(p<0.01)。這說明工科大學生課程學習成績的性別差異確實存在。

表3 男、女生課程學習成績不及格率及卡方獨立性檢驗結果

圖2 男、女工科大學生課程學習成績不及格率變化趨勢

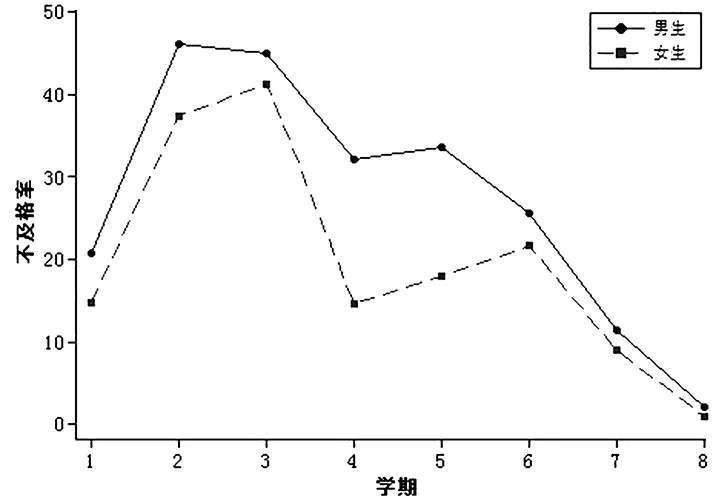

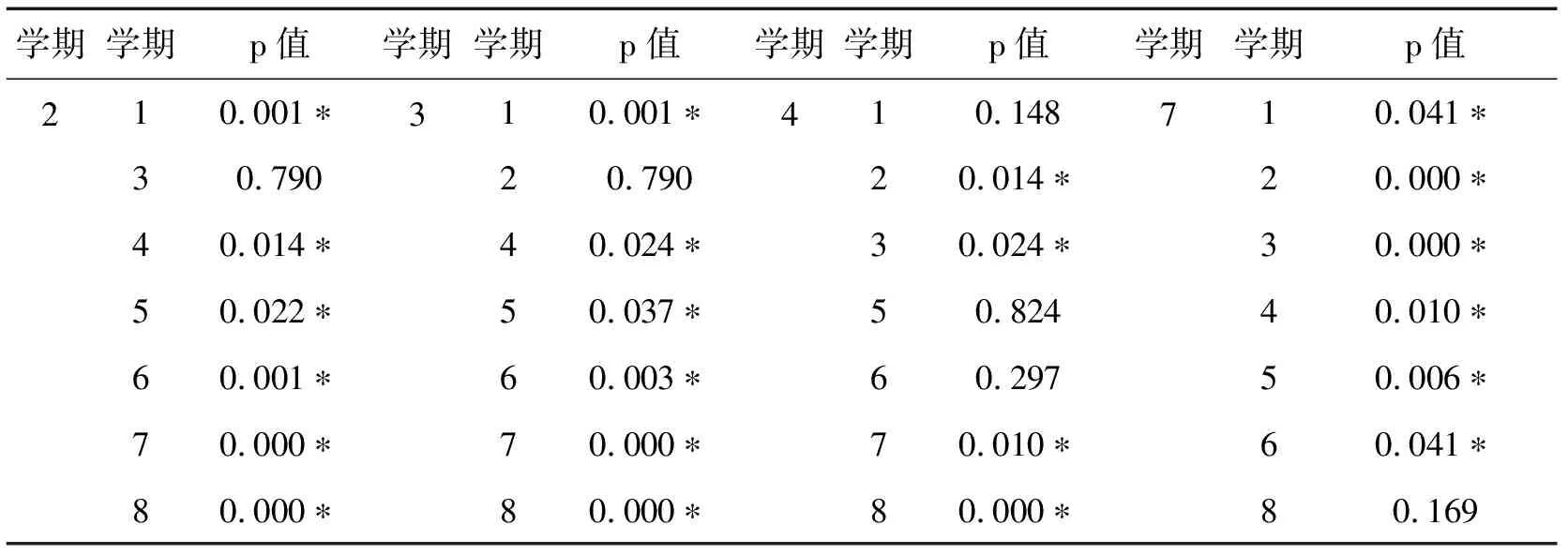

對男生工科大學生八個學期的課程學習成績進行縱向比較,經方差分析得到:男生八個學期的學習成績不及格率表現出顯著性差異(F=9.948,p=0.000<0.001),說明男生的時間變量與不及格率之間存在聯系。進一步進行多重比較得到表4:差異表現在第2、3、4、5學期與第1、6、7、8學期差異顯著(p<0.05),這說明男生的不及格率在第2、3、4、 5學期處于同一水平, 是不及格率的高發地帶,是課程學習成績的“低谷期”;從第6學期成績才有明顯好轉,第7、8學期不及格率顯著低于其他學期(p<0.05),第7、8學期之間差異不顯著(p>0.05),說明第7、8學期是男生的課程學習成績的“高峰期”。

表4 工科男生課程學習不及格率多重比較結果

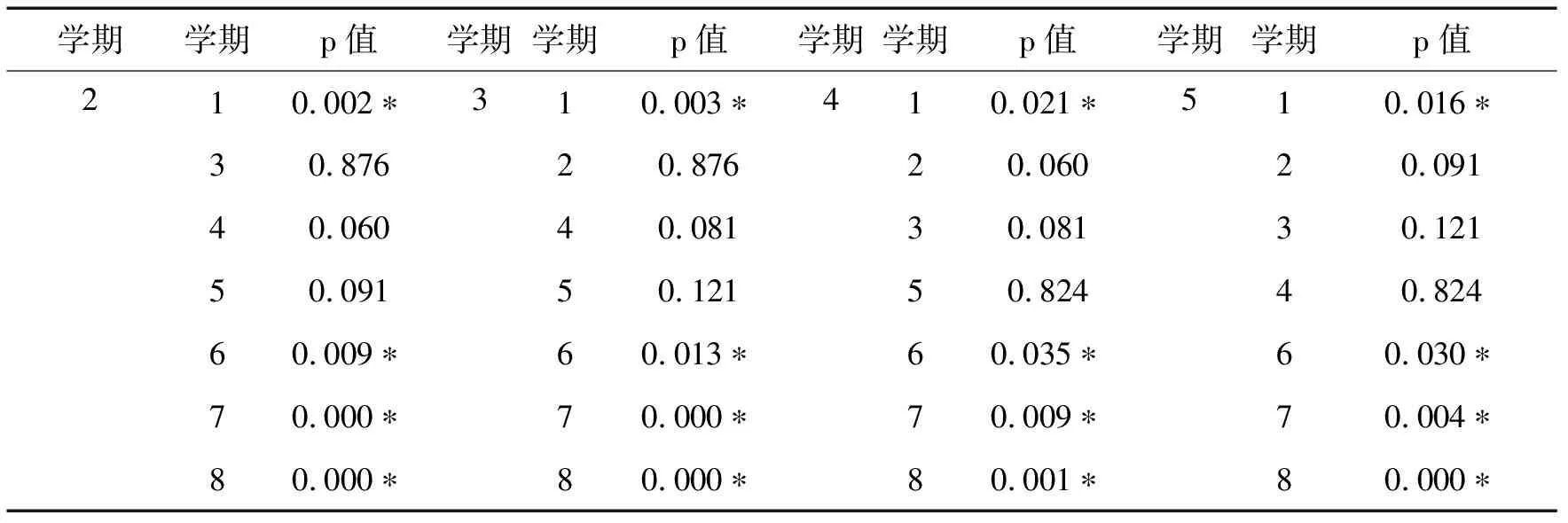

對工科女大學生的八個學期的課程學習成績進行縱向比較,經方差分析得到:女生八個學期的學習成績不及格率表現出顯著性差異(F=13.313,p=0.000<0.001)。進一步進行多重比較得到表5:差異表現在第2、3學期與第1、4、5、6、7、8學期差異顯著(p<0.05),說明女生的不及格率高點在第2、3學期,處于課程學習的“低谷期”;第4、5、6、7學期之間差異不顯著(p>0.05),說明第4、5、6、7學期處于同一水平,處于課程學習的“平穩期”;第8學期不及格率顯著低于第1—7學期(p<0.05),說明第8學期是女生的課程學習成績“高峰期”。

表5 工科女生不及格率多重比較結果

綜上,工科大學生課程學習成績及變化軌跡表現出顯著的性別差異,男生的不及格率高點在第2、3、4、5學期,學習成績的“低谷期”一直持續了2年;女生的不及格率高點在第2、3學期,學習成績的“低谷期”一直持續了1年,比男生短1年時間走出課程學習成績“低谷期”,這是一個值得關注的現象。

(三)工科大學生課程學習成績城鄉差異

計算每個學期城—鄉工科大學生課程學習成績的不及格人數和不及格率及變化趨勢見表6和圖3。對工科大學生課程學習成績做城鄉差異比較,經卡方獨立性檢驗得出:在第3、5、6學期,農村大學生的課程學習成績不及格率顯著低于城市大學生,差異達到了顯著性水平(p<0.01)。這表明工科大學生課程學習成績不及格率城鄉差異確實存在。

圖3 城—鄉工科大學生課程學習成績不及格率變化趨勢圖

表6 城—鄉課程學習成績不及格率及卡方獨立性檢驗結果

對城市工科大學生八個學期的課程學習成績進行縱向比較,經方差分析得出:城市學生八個學期的學習成績不及格率表現出顯著性差異(F=9.970,p=0.000<0.001)。進一步進行多重比較得到表7:差異表現在第2、3、4、5、6學期與第1、7、8學期差異顯著(p<0.05),且第2、3學期與第4、5、6學期之間差異不顯著(p>0.05),說明第2、3、4、5、6學期處于同一水平,即城市大學生的不及格率高點在第2、3、4、5、6學期,一直持續了2.5年的成績 “低谷期”;第7、8、1學期的不及格率顯著低于其他學期(p<0.05),說明第7、8、1學期是城市工科大學生不及格率的“低點”,是學習成績的“高峰期”。

表7 城市工科大學生不及格率多重比較結果

對農村工科大學生八個學期的課程學習成績進行縱向比較,經方差分析得出:農村學生八個學期學習成績不及格率表現出顯著性差異(F=12.247,p=0.000<0.001)。進一步進行多重比較得到表8:差異表現在第2、3學期與第1、4、5、6、7、8學期差異顯著(p<0.05),說明農村大學生的不及格率高點在第2、3學期,即課程學習成績“低谷期”持續1年,比城市學生在學習的“低谷期”停留的時間縮短1.5年;第4、5、6學期顯著低于第2、3學期(p<0.05),且第4、5、6學期之間差異都不顯著(p>0.05),說明第4、5、6學期處于同一水平的“平穩期;第7、8學期不及格率顯著低于其他學期(p<0.05),即第7、8學期是農村工科大學生的不及格率的“低點”,是課程學習成績的“高峰期”。

表8 農村工科大學生不及格率多重比較結果

綜上,工科大學生的課程學習成績及變化軌跡表現出顯著的城鄉差異,城市大學生的不及格率高點在第2、3、4、5、6學期,學習成績的“低谷期”一直持續了2.5年;農村大學生的不及格率高點在第2、3學期,學習成績的“低谷期”持續了1年,比城市生短1.5年走出課程學習成績 “低谷期”,這是一個值得關注的問題。

四、結果分析

(一)地方高校工科大學生課程學習成績變化總趨勢

地方高校工科大學生課程學習成績變化的總趨勢為:不及格率的兩個高點”——第2學期(44.5%)、第3學期(44.3%)和“兩個低點”——第7學期(11.1%)、第8學期(1.8%),呈現出不及格率的“升—降—平穩—降”的變化經歷,課程學習成績的“低谷期”占整個大學學習期的1/4。

為什么地方高校工科學生會出現課程學習的“低谷期”現象?研究認為地方高校課程設置是造成學生課程學習成績不及格率高的重要因素。目前,地方高校工科專業的課程設置特點是:第1學期課程相對比較少;第2學期開設的課程驟然大幅度增加、難度加大,開設了多門通識教育必修課程和難度較大的學科基礎課程(如高等數學、大學物理、線性代數等),還開設大量的選課;第3學期課程設置依然比較多,而且難度較大的學科也沒有結課,加上學生的學習心理準備不足,使不及格率處于高位;從第4學期開始課程安排就比較少,且主要是學生較感興趣的專業主干課;到最后一學年,許多專業基本結課。可以說,第2、3學期課程設置過于集中,而且學生心理準備不足,是出現不及格人數大面積猛增的重要原因。這與舒紅纓等人的研究具有一致性,其認為大學生成績在第2學期或第3學期出現下降的趨勢,第4學期開始逐步出現上升趨勢[12]。

(二)地方高校工科大學生課程學習變化趨勢的性別差異

地方高校工科大學生課程學習經歷的性別差異及群體變化特點是一個非常值得關注的現象。男生的課程學習成績“低谷期”在第2、3、4、5學期,一直持續了2年;而女生課程學習成績“低谷期”在第2、3學期,只持續了1年,比男生縮短1年走出課程學習成績“低谷期”。

為什么工科大學生會出現課程學習成績及變化軌跡的性別差異?本研究認為,學習投入多是女生不及格率低于男生的重要影響因素。女生在校期間課程學習投入程度更高,課程學習不及格現象就會較少。該觀點與相關研究有一致性,如靳敏、胡壽平(2018)研究發現,工科專業本科生在學習投入中存在性別差異。工科女生在學習努力程度、學習意義感、學習動力、感知學術環境和人際關系等因素上的學習投入均顯著高于男生,在校期間的課程學習成績優于男生[13];再如韓寶平(2014)對“中國大學生學習與發展追蹤調查”認為,教育性因素比先賦性因素對學生學習投入的影響更為顯著。女大學生主動合作學習度、學習經驗豐富度和學業挑戰度對學生學習投入起主導作用[14]。由此,本研究認為工科女生的不及格率低于男生更多的是來自學習投入的差異。

(三)地方高校工科大學生課程學習變化趨勢的城鄉差異

研究對大學生課程學習的城鄉差異進行了橫向比較,發現性別差異確實存在。然后分別對城鄉大學生八個學期的課程學習成績進行縱向比較發現,城市大學生的課程學習成績“低谷期”在第2、3、4、5、6學期,一直持續了2.5年,而農村大學生的課程學習成績“低谷期”在第2、3學期,只持續了1年,比城市大學生縮短了1.5年。

本研究認為,與進入同一所大學的城市學生相比,農村學生適應新學習環境的能力、自我調控能力強,學習目的更明確,學習更努力,當面臨同樣的學習壓力時,農村大學生就表現出適應新環境的速度較快,走出學習“低谷”的時間較短。

五、相關建議

本文從大學生課程學習成效的視角研究我國地方高校工科大學生課程學習經歷的變化趨勢及群體差異,提出優化高校課程教學改革的三方面建議。

(一)優化地方高校教學質量保障機制,科學制定人才培養計劃

本科教育教學是高校的基本任務,本科教學質量保障機制建設是高校各項工作的重中之重,要優化地方高校教學質量保障機制。高校的課程設置是依據學校人才培養計劃而實施的。人才培養計劃的總學時該如何科學分配到八個學期呢?高校在制定或調整人才培養計劃時,一定要考慮學生的消化吸收能力。要將教學計劃、教學安排與學生課程學習狀況更有效銜接并反饋于高校教學的相關環節,以有效改進教學實踐。如果出現大面積的學生不及格現象,不可能只是學生的原因,一定有課程設置是否合理或課程銜接是否合理的問題。如果人才培養計劃和課程安排缺乏對學生課程學習客觀成績的大數據分析,缺乏對教學質量數據的科學研究,在教學執行過程中必然會遇到很多現實問題。所以,地方高校要優化教學質量保障機制,科學制定人才培養計劃,合理安排課程設置。

(二)健全地方高校教學質量評價機制,引導大學生增加學習投入

學習投入與學習質量的正相關關系,決定了它必將成為高校教學質量評價的重點。近年來,學習投入的研究成果已廣泛運用于教育實踐,各種以學習投入為著眼點的教學評價應運而生。美國的“全國大學生學習性投入調查”(NSSE)通過對“學生投入到有效學習活動中的時間與精力”以及“高校在多大程度上促進學生更好地參與兩大因素”來分析評價學生的學習效果。

本研究得出的工科大學生不及格率的性別差異和城鄉差異顯示了增加學習投入對提高課程學習成績的作用。一方面,啟示地方高校要加強學生學習投入指導;另一方面,地方高校要制定完善的教學評價機制,引導、保障和監控學生增加學習投入,通過評價學生的學習經驗反映教學質量。

(三)加強地方高校大學生學習指導和心理幫助

剛剛步入大學校門的學生,面臨著人生的一大轉折。高校應對大學生進行學業規劃和學業指導,讓學生一跨進大學校門就了解大學學習的特點,盡快適應大學生活。大學新生由于高考目標的解除,新的目標尚未及時確定,新的學習方法也沒有形成,當面對新的學習環境、新的學習任務時,就束手無策,就會出現大量不及格現象。課程學習不及格率“高位現象”和學習“低谷期”的長期持續,對滿懷夢想和希望來到大學校園的莘莘學子來說是一個沉重打擊。要有效防止該現象出現,地方高校必須科學分析問題產生的原因,有針對性的為不同年級、不同群體的學生提供有效的學習指導和心理幫助,避免或縮短大學生課程學習大面積“低谷期”的長時間存在。