比較腹腔鏡下結腸癌根治術與傳統開腹手術治療結腸癌的臨床療效

王成書

結腸癌是臨床常見腫瘤疾病,其發病率以及死亡率相對較高[1]。結腸癌發病隱匿,由于其病情早期并不會表現出較為顯著的臨床癥狀,很容易進展為局部組織浸潤、淋巴結轉移,因此死亡率較高。傳統臨床治療中,一般都是對患者實行開腹手術治療,可有效清除病灶組織,但創傷大,增加患者疼痛感受[2]。近年來,隨著醫學技術迅猛發展,腹腔鏡技術以其創傷小、安全性高等優勢得到了廣泛應用。基于此,本文比較腹腔鏡下結腸癌根治術與傳統開腹手術治療結腸癌的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入本院2019 年3 月~2021 年1 月收治的86 例結腸癌患者進行本次研究,采用計算機隨機法分為觀察組及參照組,每組43 例。觀察組男女比例23∶20;年齡48~79 歲,平均年齡(61.22±5.93)歲。參照組男女比例22∶21;年齡49~79 歲,平均年齡(61.17±5.94)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者均知曉同意本次研究,所有患者均已確診為結腸癌。排除存在手術禁忌證患者;排除合并腸粘連疾病患者;排除精神障礙嚴重以及無法正常交流患者;排除臨床基本信息不全患者。

1.2 方法

1.2.1 參照組 行傳統開腹手術治療。對患者全身麻醉后輔助其擺放合理體位,開腹后對其腹部情況進行嚴密探查,并使用紗布條結扎近端腸管,清掃周圍淋巴結后對根部血管實行結扎處理,并在切斷腸管之后對其進行縫合、固定,夾閉、切斷腸管,清除病灶,檢查吻合口血運,沖洗腹部之后置入引流管,并關閉腹部。

1.2.2 觀察組 行腹腔鏡下結腸癌根治術治療。對患者實行全身麻醉后輔助其保持仰臥體位,在其臍部做一切口并創建氣腹,在病灶對應位置確定穿刺孔,切口大小為5~6 cm,通過器械穿刺孔以及腹腔鏡對腹腔內情況進行探查,在對腫瘤位置進行確定之后按照現實需求進行游離,并使用布帶對回腸、結腸末端進行結扎,剪開腹膜后去除多余脂肪組織,對系膜血管進行分離后將鈦夾夾于血管根部,并實行血管結扎和淋巴結清掃。

1.3 觀察指標 比較兩組患者手術時間、術后排氣時間、術中出血量、淋巴結清掃數量、住院時間等臨床指標,同時對患者的并發癥發生率進行比較和記錄,包括吻合口感染、切口感染以及腸梗阻等。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

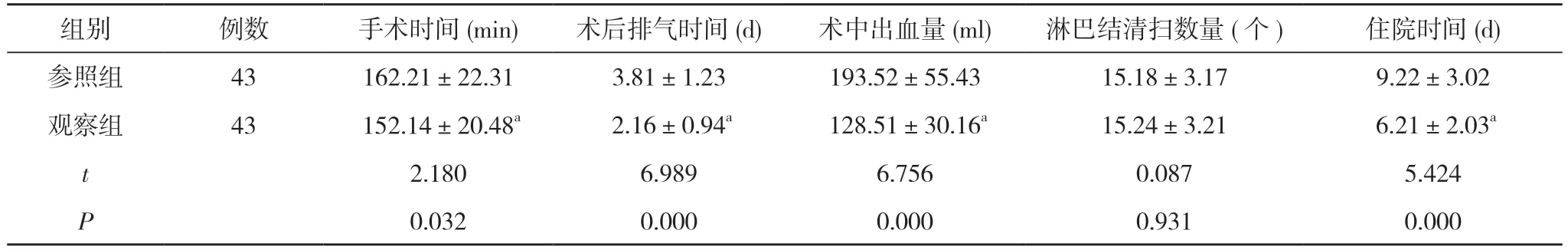

2.1 兩組臨床各項指標比較 兩組淋巴結清掃數量比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組手術時間(152.14±20.48)min、術后排氣時間(2.16±0.94)d、住院時間(6.21±2.03)d 均短于參照組的(162.21±22.31)min、(3.81±1.23)d、(9.22±3.02)d,術中出血量(128.51±30.16)ml 少于參照組的(193.52±55.43)ml,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床各項指標比較()

表1 兩組臨床各項指標比較()

注:與參照組比較,aP<0.05

2.2 兩組臨床并發癥發生率比較 參照組并發癥發生率為30.23%(13/43),其中吻合口感染5 例,切口感染4 例,腸梗阻4 例;觀察組并發癥發生率為6.98%(3/43),其中吻合口感染2 例,切口感染1 例。觀察組并發癥發生率低于參照組,差異有統計學意義(χ2=7.679,P=0.006<0.05)。

3 討論

結腸癌是一種臨床中非常常見的疾病,發病早期并不會產生較為顯著的臨床癥狀,隨著病情發展和惡化,部分患者會出現消化不良、腹脹、貧血、乏力以及腹痛等癥狀,對其身心健康影響較大[3]。傳統臨床治療一般都是行開腹手術,該術式能夠對患者病灶部位情況進行直觀觀察,進而切除病灶組織,但患者術后易發生傷口感染等并發癥,并發癥風險較高[4]。此外,開腹手術創傷大、手術時間長、輸血量多,且手術期間很容易破壞組織,因此對患者治療效果以及術后恢復產生負面影響,降低其生活質量[5]。

隨著醫學技術的迅猛發展,腹腔鏡技術的優勢日漸凸顯,其適應證和開腹手術大體相同,但隨著腹腔鏡技術、器械功能、麻醉水平的提高,腹腔鏡手術的適應證也產生了明顯變化。結腸腫瘤治療中,因為其手術范圍會涉及左右以及上下腹腔,傳統手術通常需要在患者腹部做一切口,但是大切口會造成內臟長時間暴露、損傷腹壁,且紗布對內臟的摩擦會提高腹腔粘連風險[6],不利于患者術后腸道功能恢復。而腹腔鏡手術具有創傷小、損傷小等優勢,能夠縮短腸道在機體外的暴露時間,有利于胃腸道功能恢復。

隨著手術技術的發展和成熟,腹腔鏡下結腸癌根治術中轉開腹手術發生率顯著降低,但是操作人員經驗不足、操作不當所引起的輸尿管損傷、腸系膜出血以及髂前血管出血等依舊是術中轉開腹治療的主要因素[7]。腹腔鏡下結腸癌根治術和開腹手術的并發癥大體相同,但是因為腹腔鏡的手術條件具有特殊性,因此其并發癥存在一定差異,如長時間氣腹手術會引起肺栓塞、深靜脈血栓,穿刺套或者氣腹針會損傷組織、腸管,術中、術后很容易產生皮下氣腫、出血以及腸漏等現象[8],其中最為常見的就是穿刺孔及切口腫瘤種植轉移。有研究表示[9],二氧化碳氣腹和切口、穿刺口種植并無關聯,其產生主要是因為壓迫腫瘤、操作不規范所造成的,因此在手術過程中要對套管進行牢固固定,防止操作器械對腫瘤造成壓迫,并且對切口進行保護,進而實現對切口種植進行預防的目的。和開腹手術相同,腹腔鏡下結腸癌根治術也要嚴格遵循無瘤根治的基本原則。操作過程中盡可能遠離腫瘤,不要擠壓、接觸腫瘤,并對腫瘤遠端腸管進行阻斷,確定腫瘤位置,并對原發位置的臟器轉移情況進行及時確定。在手術操作過程中,盡量不要引起癌細胞轉移;切除范圍要包括腫瘤腸袢、區域淋巴結及系膜,因為腹腔鏡手術能夠對系膜血管進行結扎、清掃淋巴結,所以可以實現以上要求[10]。在腹腔鏡手術治療中,其切除范圍明確,能夠徹底清除淋巴結,并且有著創傷小、術后恢復時間短等優勢,能夠進一步提高治療效果,改善生活化質量。

腹腔鏡根治術主要包括腹腔鏡下游離術和小切口直視術。在腹腔鏡下游離術中,其能夠對切口大小進行有效確定,手術視野廣闊,不會對其他器官造成損傷,能夠在手術后對患者進行及時止血。此外,腹腔鏡微創術能夠有效改善炎性因子水平,縮短患者術后胃腸功能恢復時間。但是其對手術時機有著較高要求,患者病情進展和惡化,結腸癌程度也會隨之加重,其病變會危害結腸以及其他組織,進而造成腫瘤擴散。相比于傳統開腹手術,腹腔鏡下根治術的治療效果更為明顯。

本次研究結果顯示,兩組淋巴結清掃數量比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組手術時間、術后排氣時間、住院時間均短于參照組,術中出血量少于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率低于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。對于結腸癌患者來說,腹腔鏡下結腸癌根治術的應用效果更為明顯,其可以縮短手術時間,減少術中出血量,能夠有效減少并發癥,有利于患者恢復。

綜上所述,腹腔鏡下結腸癌根治術較傳統開腹手術治療效果更為明顯,其可以縮短手術時間及住院時間,降低并發癥發生率,安全性較高,具有臨床推廣價值。