教學生3年,為學生想30年

吳爽

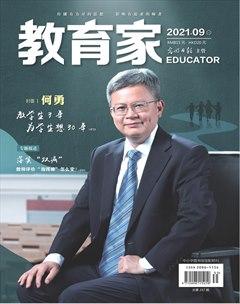

何 勇

廣州市執信中學校長,中學數學正高級教師,廣東省特級教師,享受國務院政府特殊津貼專家,廣東省名校長工作室主持人,廣州市教育專家工作室主持人,華南師范大學教育博士專業學位校外導師。他兩次獲得國家級教學成果獎二等獎,獲全國教育改革創新優秀校長、南粵優秀教育工作者、廣東省優秀百名德育教師稱號,曾任廣東省人民政府督學,廣州市人大代表、市政協委員。現任廣東省數學學會副理事長,中國教育學會高中專業委員會常務理事。

50多歲,頭發斑白,笑起來有個淺淺的酒窩,談到教育語速很快,對教育的思考與探索從未止步。31年來,何勇從廣州市執信中學的一名普通教師逐步成長為班主任、教導處副主任、校長助理、副校長、校長,他的教育理想在執信中學逐漸萌芽——成長——綻放。

何勇注重學校文化的傳承與創新,提出讓師生回歸本真的教育生活理念,努力為師生的發展搭建多種平臺。近五年來,學校在文化建設、課程建設、教師專業發展、教育國際交流與合作,以及創新人才培養探索方面成果豐碩,教育教學質量保持廣州市領先水平,藝術教育、體育教育、科技教育、教育科研全面發展、成績斐然,學生綜合素質和個性特長發展成效顯著,每年有一批學生跨入世界著名學府,社會聲望不斷提高。

作為百年名校的掌門人,何勇從學校歷史中汲取了哪些文化精髓?擁有怎樣的教育情懷?對當下的教育有什么思考?針對相關問題,記者采訪了何勇。

“民主包容”是學校的厚重底色之一

文化是學校精神氣質的內核,學校的精神氣質,是學校從骨子里溢出來的特質與靈魂。歷經百年,深厚的歷史和文化積淀,賦予了執信中學有別于其他學校的厚重大氣、民主包容的氣質。

談及執信中學的“氣質”,何勇入校不久就領略到來自教育前輩嚴苛中蘊含的“包容”氣質。

1990年,何勇從海南中學調入廣州執信中學任數學教師。這在當時,對于一個僅有四年教齡的普通教師而言,是很難得的機會。

9月1日開學前一天,執信中學召開全體教師會議,何勇作為新入職教師卻缺席了。他原本買了8月29日從海南出發、次日到達廣州的船票,誰料當天臺風肆虐,導致船期延遲。無奈之下,何勇只好打電話告知學校人事處請假。

待何勇趕到學校報到時,時任執信中學校長陳熾欣狠狠地批評了他,何勇義正詞嚴地反駁道:“臺風屬于不可抗因素,我也第一時間向學校報告并請假了……”陳熾欣反問:“如果你很重視這件事,怎么會安排開學的前一天才到學校?一點周轉的時間都不留?”

陳熾欣要求何勇反省一周。回憶此事,何勇不禁感慨:“與老校長的這一‘正面交鋒,日后并沒因此被‘穿小鞋。反而促使我更加嚴以律己、敬業工作,不斷取得優異的教育教學成績,成長為一名合格的教師并走上學校領導崗位,這離不開老校長的包容豁達。”

43歲時,何勇從前任校長手中接過接力棒,成為執信中學建校以來最年輕的校長。彼時,已退休的陳熾欣老校長還特意通過越洋電話分享治學治校經驗,叮囑何勇要把學校的優秀文化傳承好、發展好。十多年來,看到學校一步步地發展提升,老校長很欣慰。

從辦學之初到現在,執信中學始終推崇民主的辦學精神。執信中學的先賢都是民主革命的先驅,他們在創辦學校之初就融入了民主的辦學精神。如最早采用“六三三”學制,不僅打破了舊時代書院、學堂教學模式,更是從辦學理念上,引入西方科學、民主的思想。

執信中學的“包容民主”理念貫穿辦學的各方面:在師生關系上,提倡“人格平等,角色有別”,教育不是教師的單向付出,而是教學相長,強調教師在引導學生健康成長的過程中也獲得專業的發展和價值的實現;在學校管理上,充分發揮師生參與學校民主管理的積極性,學校的管理措施、制度的出臺,都要經過師生深入的討論研究,達成共識,教代會、學代會成為師生對學校發展提出建設性意見的有效平臺……

好教師應該把“夾生飯”煮成“營養餐”

執信中學人才輩出,離不開一批批好教師、名教師的傾心培育。提到“好教師”之于學生成長的意義,何勇哈哈一笑,調侃道:“倘若我中學遇到像自己這樣的老師,當年可能會考上清華北大。”何勇讀初三時才開始學習英語,教他英文的是一位從生產隊長崗位上推薦上中等師范的老師,發音蹩腳,何勇時常用漢語拼音標注英文單詞讀音,學成了應付考試的“啞巴英語”。高中畢業,何勇考上華南師范大學數學系,此后又進入中山大學攻讀碩士學位。工作后,何勇有機會到美國、英國、芬蘭進行教育培訓交流學習,盡管他狠下決心要提高英語口語表達能力,但還是限于能聽懂些許英文,仍拙于口語表達。

薄弱的英語學習基礎,使何勇深深感到學習的“夾生飯”著實吃得很難受。因此在當校長后,他常常對教師講:“要夯實基礎練好內功,有扎實的學識根基、獨特的人格魅力,平等地對待學生,有仁愛之心,用敬畏之心堅守教育情懷。教學生3年,為學生想30年。”

生活即教育,社會即學校。要把學習的“夾生飯”煮成“營養餐”,何勇認為教育必須密切聯系生活,既要“學以致用”,把科學文化知識應用到實際生活中解決現實問題,也要“用以致學”,讓實踐先行,在解決實際問題的過程中獲取知識并塑造思維模式。

生活化的課堂是什么樣子?執信中學的一節數學課令何勇記憶猶新。課堂上,數學教師首先以港珠澳大橋建設與白海豚可以隨意穿越大橋的案例,引導學生探討函數零點問題,培養數學思維能力;其次,引領學生從數字中感受港珠澳大橋超大的建筑規模、空前的施工難度和頂尖的建造技術,感悟國家的自主創新能力,增強民族自信心;最后,以港珠澳大橋的建設過程沒有出現安全事故、質量事故和環境污染事故,做到了人與工程、環境和諧相處,實現了海上零事故、零污染、白海豚“零傷亡”的目標為例,倡議學生保護生態環境……何勇認為:“這樣的課堂,貼近學生、貼近生活、貼近社會,用問題驅動學生的學習求知欲,激發學習的濃厚興趣,真正做到了把培養學生核心素養與學科教學有機融合。”