推動職業(yè)教育高質(zhì)量教師隊伍建設(shè)制度革新

付雪凌

高質(zhì)量的教師隊伍,是支撐新時代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。我國職業(yè)教育改革發(fā)展正在進(jìn)入新的變革期,職業(yè)教育的類型屬性要求建立一支類型化的高水平師資隊伍,增強職業(yè)教育對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的適應(yīng)性。因此,職業(yè)教育教師隊伍建設(shè)需從制度層面進(jìn)行革新。

制度不完善是制約職業(yè)教育教師隊伍建設(shè)水平的關(guān)鍵問題

改革開放特別是黨的十八大以來,我國基本建成職業(yè)教育教師培養(yǎng)培訓(xùn)體系,逐步健全教師管理制度,穩(wěn)步提高教師地位待遇,教師素質(zhì)能力不斷提升,為職業(yè)教育改革發(fā)展提供有力的人才保障和智力支撐。但是,職業(yè)院校教師數(shù)量不足、來源單一、校企雙向流動不暢、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、專業(yè)化水平偏低、專業(yè)發(fā)展動力不足等問題一直未能得到有效解決。從根本上看,職業(yè)教育教師培養(yǎng)制度和管理制度不完善,是制約職業(yè)教育教師隊伍建設(shè)水平的關(guān)鍵問題。

職業(yè)教育教師培養(yǎng)培訓(xùn)制度不系統(tǒng),未能形成提升教師專業(yè)水平、實現(xiàn)可持續(xù)專業(yè)發(fā)展的一體化制度安排。近年來,教育部、財政部連續(xù)實施了兩個周期的職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃,各級教育行政部門和職業(yè)院校在教師培養(yǎng)方面的投入不斷加強,在一定程度上提升了部分教師質(zhì)量和專業(yè)水平。但是,由于對職業(yè)教育教師培養(yǎng)培訓(xùn)缺乏體系化的頂層設(shè)計,現(xiàn)有的培養(yǎng)培訓(xùn)措施與教師專業(yè)發(fā)展實際需求之間存在較大差距,仍有不少教師存在知識更新難、技能實操弱等問題。

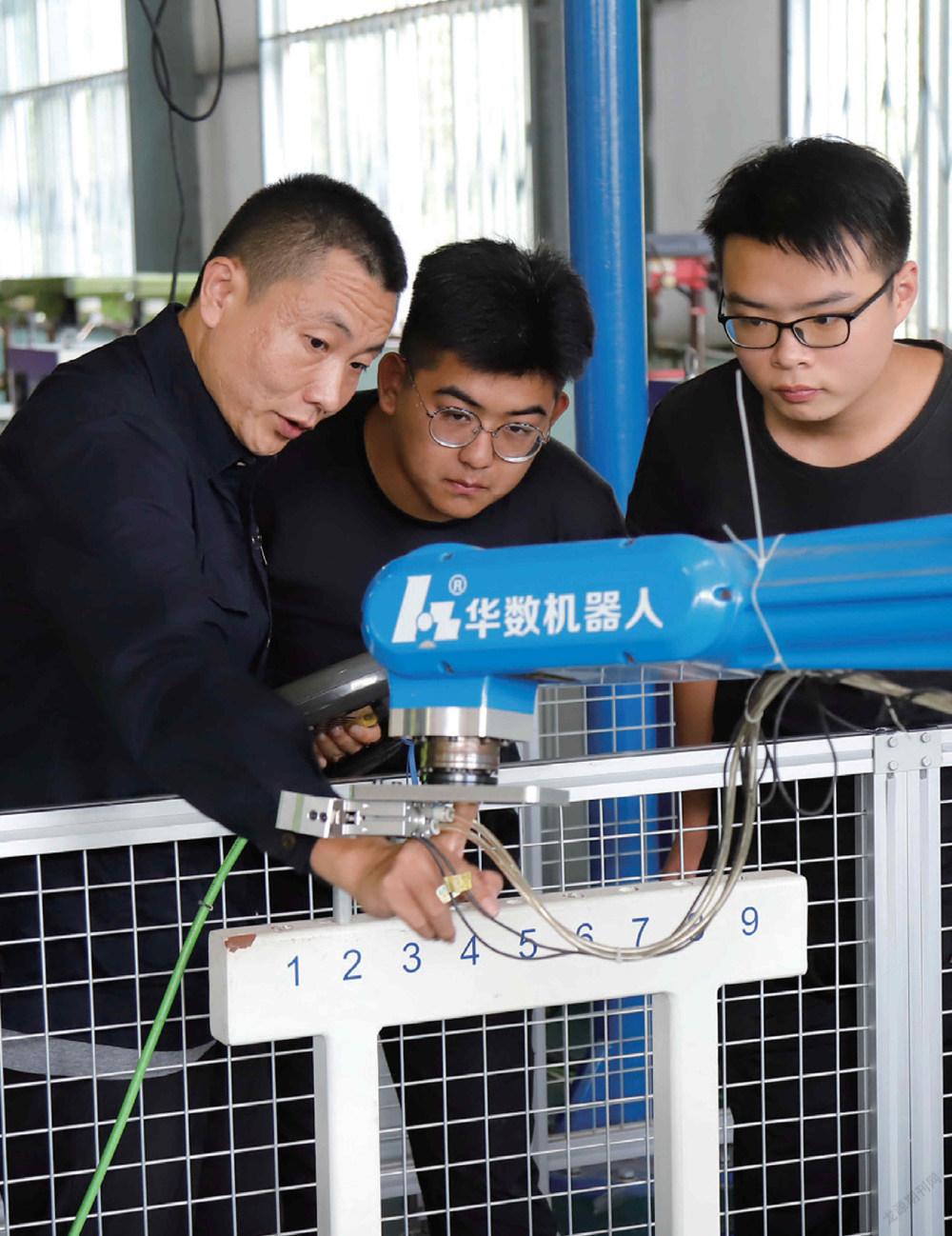

職業(yè)教育教師管理制度不健全,未能形成彰顯職業(yè)教育類型特色、保障高質(zhì)量教師隊伍建設(shè)的類型化制度安排。職業(yè)教育教師類型多樣,來源不同、工作性質(zhì)和要求不同,但是都采用與普通教育類同的、整齊劃一的管理方式,不切合職業(yè)教育教師發(fā)展實際;收入分配和評價制度不完善,職業(yè)院校的績效工資制度還不完善,職稱制度改革有待深化;校企雙向交流制度不順暢,專兼結(jié)合的雙師團(tuán)隊建設(shè)難有實質(zhì)性推進(jìn)。

一體化培養(yǎng)培訓(xùn)制度是提升職業(yè)教育教師隊伍水平的基石

職業(yè)教育教師培養(yǎng)培訓(xùn)制度必須遵循職教教師職業(yè)屬性和專業(yè)發(fā)展特殊性,進(jìn)行一體化設(shè)計,構(gòu)建職前職后一體的、服務(wù)教師持續(xù)專業(yè)發(fā)展的體系化制度。

基于能力標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建職教教師培養(yǎng)內(nèi)容體系。培養(yǎng)內(nèi)容體系的一體化設(shè)計是職業(yè)教育教師培養(yǎng)培訓(xùn)一體化制度的重要內(nèi)核,專業(yè)能力標(biāo)準(zhǔn)又是培養(yǎng)內(nèi)容體系的重要依據(jù)。教師能力標(biāo)準(zhǔn)是教師培養(yǎng)體系不可缺少的要素,它既可以規(guī)范教師培養(yǎng)內(nèi)容、統(tǒng)一教師培養(yǎng)質(zhì)量,也可以指導(dǎo)各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開發(fā)培訓(xùn)課程、確立培訓(xùn)方法。整體性地提升職業(yè)教育教師的能力水平,必須開發(fā)職業(yè)教育教師的能力標(biāo)準(zhǔn),研究開發(fā)適合我國國情的、針對不同類型、不同專業(yè)發(fā)展階段的職業(yè)教育教師專業(yè)能力標(biāo)準(zhǔn),基于能力標(biāo)準(zhǔn)與不同受訓(xùn)教師來源(如本科應(yīng)屆生、有相關(guān)工作經(jīng)歷/相關(guān)職業(yè)資格證書者、師范專業(yè)/非師范專業(yè)畢業(yè)生)分類開發(fā)多元化的教師教育與培訓(xùn)內(nèi)容體系。

創(chuàng)新職業(yè)技術(shù)師范教育制度。要優(yōu)化布局結(jié)構(gòu),鼓勵有條件的優(yōu)質(zhì)高職學(xué)校轉(zhuǎn)型為職業(yè)技術(shù)師范類院校或開辦職業(yè)技術(shù)師范專業(yè),支持高水平工科院校分專業(yè)領(lǐng)域培養(yǎng)職業(yè)教育師資。創(chuàng)新職業(yè)教育教師職前分類培養(yǎng)模式,建立兩種“雙師型”專業(yè)教師教育模式:一是升級改造現(xiàn)有職業(yè)技術(shù)師范院校職教師范生培養(yǎng)模式,探索構(gòu)建“4+0.5+1+0.5”本碩連讀貫通培養(yǎng)“雙師型”專業(yè)教師教育模式,4年在大學(xué)學(xué)習(xí)本專業(yè)的理論和實踐課程,半年在企業(yè)實習(xí)并取得與專業(yè)相關(guān)的職業(yè)技能等級證書,1年在大學(xué)學(xué)習(xí)職業(yè)教育理論、課程開發(fā)技術(shù)、專業(yè)教學(xué)法等,最后半年在職業(yè)學(xué)校教學(xué)實習(xí),在實踐中掌握教學(xué)方法,提升教育教學(xué)能力;二是以本科畢業(yè)具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)職業(yè)資格證書者為主要招生對象,探索構(gòu)建“1+1”兩年制專業(yè)碩士教育模式,第一年在大學(xué)學(xué)習(xí)職業(yè)教育相關(guān)理論、職業(yè)師范教育相關(guān)理論以及專業(yè)教學(xué)理論和方法;第二年在職業(yè)學(xué)校實習(xí),培養(yǎng)其專業(yè)教學(xué)能力與綜合實踐能力。對職業(yè)本科院校專業(yè)教師的培養(yǎng),可以以碩士研究生畢業(yè)并具有兩年以上本專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷或具有相關(guān)職業(yè)資格證書者為主要招生對象,探索構(gòu)建“1+1”兩年制專業(yè)博士培養(yǎng)模式,用上面類似的模式培養(yǎng)應(yīng)用型本科院校的“雙師型”教師。對職業(yè)院校文化課(通識課程)教師的培養(yǎng),也要盡可能體現(xiàn)類型教育特色。在進(jìn)入教師崗位之前,應(yīng)該積極開展“職業(yè)教育+”培訓(xùn),學(xué)習(xí)職業(yè)教育相關(guān)理論,了解職業(yè)院校文化課定位、職業(yè)院校的學(xué)校特點、教學(xué)特點、學(xué)生認(rèn)知特點。

完善職教教師職后培養(yǎng)制度。落實5年一輪的教師全員培訓(xùn)制度,系統(tǒng)設(shè)計培養(yǎng)體系。對教師培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行模塊化設(shè)計,包括針對不同類型、處于不同專業(yè)發(fā)展階段的教師,系統(tǒng)設(shè)計公共必修模塊和選修模塊。對職后培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的功能定位進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計,建立分工明確、互有銜接的培養(yǎng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。以師范院校和高水平職業(yè)院校為主體、綜合性大學(xué)參與、產(chǎn)教融合的職教師資培養(yǎng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。分層定位機(jī)構(gòu)職能,國家與省市層面的培訓(xùn)功能應(yīng)定位于國家重要職業(yè)教育改革思想宣傳與專家型教師的培養(yǎng);地市層面的培訓(xùn)功能應(yīng)定位于教師的基本教育教學(xué)能力培養(yǎng),這是規(guī)模最大、覆蓋全員的培訓(xùn);學(xué)校層面的培訓(xùn)(校本培訓(xùn))功能應(yīng)定位于學(xué)校對教師的特色化培養(yǎng),它是結(jié)合學(xué)校的特色化辦學(xué)所進(jìn)行的培訓(xùn)。

類型化管理制度是職業(yè)教育高質(zhì)量教師隊伍的保障

建立分類管理制度。建立分層分類教師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,研究開發(fā)職業(yè)學(xué)校教師能力標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)專業(yè)教師、文化課教師、實習(xí)實訓(xùn)指導(dǎo)教師進(jìn)行分類;按照新進(jìn)教師、骨干教師、專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行分層。

完善薪酬評價制度。落實《深化新時代教育評價改革總體方案》,健全分層分類的職教教師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。《關(guān)于全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革的意見》指出,教師隊伍建設(shè)的基本原則之一是“分類施策,定向發(fā)力”。健全“雙師型”教師認(rèn)定、聘用、考核等評價標(biāo)準(zhǔn),突出實踐技能水平和專業(yè)教學(xué)能力,完善以教書育人實績?yōu)閷?dǎo)向的教師評價機(jī)制。發(fā)揮教學(xué)能力比賽“以賽促教”的積極作用,發(fā)揮社會第三方評價作用。改革職業(yè)院校專業(yè)教師晉升和評價機(jī)制,破除“五唯”傾向,將企業(yè)生產(chǎn)項目實踐經(jīng)歷、業(yè)績成果等納入評價標(biāo)準(zhǔn)。改革完善職業(yè)院校績效工資政策,鼓勵教師參與職業(yè)培訓(xùn)、校企合作、技術(shù)服務(wù)等并依法依規(guī)取得收入。

建立校企雙向流動制度。拓寬引才渠道,既招聘高學(xué)歷、高職稱的知識性人才,又招聘行業(yè)、企業(yè)實操技能型人才。結(jié)合放管服系列政策,通過柔性引進(jìn)、協(xié)議工資的方式吸引人才;推進(jìn)人事管理制度改革創(chuàng)新,探索企業(yè)技術(shù)骨干和學(xué)校教師互動的“雙轉(zhuǎn)雙換”師資隊伍建設(shè)機(jī)制,形成良好的兼職教師選聘制度,建立健全職業(yè)院校教師編制動態(tài)管理機(jī)制,完善“固定崗+流動崗”資源配置新機(jī)制,遴選、建設(shè)兼職教師資源庫,讓兼職教師參與課程建設(shè)、人才培養(yǎng)和教學(xué)改革中來;建立校企人才共享機(jī)制,在人才引進(jìn)與使用中,學(xué)校出編制、企業(yè)給待遇;在學(xué)校教書、去企業(yè)實踐,形成與企業(yè)“共引共享”的人才體制。