骨搬移手術治療脛骨慢性骨髓炎的臨床研究

黃 健,謝永輝

(1.陽江市第三人民醫院外科;2.陽江市人民醫院脊柱骨科,廣東陽江 529500)

脛骨慢性骨髓炎為骨感染性疾病,具有破壞性強、病程長、預后差等特點,該疾病可引起患側肢體功能喪失,嚴重者可引發病理性骨折,降低患者生活質量。手術為慢性骨髓炎的首選治療方式,通過手術可徹底清除病灶、去除病變骨組織、減輕骨髓腔壓力,達到改善臨床癥狀的目的[1]。病灶清除術聯合負壓引流術為臨床常用的治療術式,雖有一定效果,但治療效果不理想,且復發率較高,嚴重者甚至面臨截肢風險[2]。骨搬移手術是一種通過牽拉成骨再造骨組織填充骨缺損的技術,其具有與骨相容性好、不需2次手術、安全性高等優勢[3]。目前臨床關于骨搬移手術治療脛骨慢性骨髓炎的研究較少,故本文選取2017年5月至2020年1月陽江市第三人民醫院收治的42例脛骨慢性骨髓炎患者,分析骨搬移手術治療的應用效果,現將研究結果作如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2017年5月至2020年1月陽江市第三人民醫院收治的42例脛骨慢性骨髓炎患者,按照隨機數字表法分為對照組(21例)和研究組(21例)。對照組患者中男性13例,女性8例;年齡18~57歲,平均(28.58±5.11)歲;患病部位:左側10例,右側8例,雙側 3例;Cierny-Mader分型[4]:Ⅲ型 12例,Ⅳ型 9例。研究組患者中男性14例,女性7例;年齡19~59歲,平均(29.43±5.02)歲;患病部位:左側8例,右側9例,雙側4例;Cierny-Mader分型:Ⅲ型13例,Ⅳ型8例。將兩組患者性別、年齡、患病部位等一般資料進行對比,差異無統計學意義(P>0.05),組間可進行對比分析。診斷標準:參照《慢性骨髓炎的臨床診斷與治療》[5]中脛骨慢性骨髓炎的診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;經X線片、血常規、竇道造影檢查確診者;既往接受過其他治療無效者。排除標準:手術禁忌證者;合并心血管疾病者;合并凝血功能異常者;合并嚴重骨質疏松者。本研究在陽江市第三人民醫院醫學倫理委員會審核批準下實施,患者及家屬均簽署知情同意書。

1.2 方法 兩組患者均采用病灶清除術聯合負壓引流術治療,患者行平臥體位,全麻。常規消毒,術區鋪消毒巾。使用骨鉆在病變脛骨腔內作2~3個小孔,使髓腔內病變組織暴露于術野中,清除壞死組織,腔內留置3~4枚沖洗管并用三通管連接。創面覆蓋敷料,使髓腔處于密閉狀態,僅暴露一小孔,將三通管連接后的引流管口與負壓引流器連接,持續引流3周。負壓引流期間,定期使用抗生素沖洗髓腔,避免感染。研究組患者在上述治療的基礎上于治療3周后,若患者病情穩定則實施骨搬移手術,患者取平臥位,腰硬聯合麻醉。清除病變部位壞死組織,截除壞死骨質,使骨面出現新鮮血液。病灶部位截骨應完全截除。貫通髓腔,采用氯化鈉溶液沖洗髓腔,使用0.1%苯扎溴銨溶液(上海運佳黃浦制藥有限公司,國藥準字H31021811,規格:500 mL)浸泡創面10~15 min后,無菌紗布覆蓋。在C型臂X光機直視下操作,于內側安裝lizarov外固定架,注意避開關節。距離縱向脛骨1.5 cm處,擰入Schanz螺釘并對肢體力線進行調整。于脛骨縱軸與踝關節平行端,擰入第2枚螺釘并安裝牽引器。夾塊固定后連接外架延長桿,脛骨骨干中間置釘,安裝加壓牽引器,線鋸截斷脛骨,使用0.9%氯化鈉溶液沖洗,清創,縫合創面。術后第5天開始實施骨搬移,1 mm/d延長速度,1次/d,共4 d。術后2周,復查X片,了解骨搬運線與脛骨愈合情況,逐次拆除固定架,負重訓練。術后兩組患者均隨訪1年,觀察患者康復情況。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者術前、術后1年患肢功能,參照國際膝關節文獻委員會膝關節評估表(IKDC)[6]自制脛骨平臺功能評估量表,該量表包括疼痛(20分)、膝關節活動度(40分)、膝關節腫脹(10分)、肌力(20分)、日常生活(10分)5個部分,分數越高,患肢功能恢復越理想。②比較兩組患者術前、術后30 d血清學指標,分別抽取兩組患者空腹靜脈血5 mL,進行離心操作(3 000 r/min,10 min),取血清,采用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定血清C-C型趨化因子配體11(CCL11)水平,化學發光免疫測定法測定血清C- 反應蛋白(CRP)水平。③比較兩組患者術前、術后1年生活質量評分,采用骨質疏松癥生活質量量表(OQOLS)[7]進行評估,OQOLS量表共有75個條目,由疾病、生理、社會、心理、滿意度5個維度組成,每個維度使用標準計分20分,總分100分。除疾病維度外,其余各維度分數越高,提示患者生活質量越好。④比較兩組患者并發癥發生情況,包括切口感染、對位不良、肌肉痙攣等。

1.4 統計學分析 運用SPSS 20.0統計軟件進行數據處理,兩組患者并發癥發生情況為計數資料,用[ 例(%)]表示,行χ2檢驗;兩組患者患肢功能、生活質量及血清學指標為計量資料,用()表示,行t檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 患肢功能 術后1年兩組患者IKDC中疼痛、膝關節活動度、膝關節腫脹、肌力、日常生活評分均較術前上升,且研究組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表 1。

表1 兩組患者患肢功能IKDC評分比較(,分)

表1 兩組患者患肢功能IKDC評分比較(,分)

注:與術前比,*P<0.05。IKDC:國際膝關節文獻委員會膝關節評估表。

組別 例數 疼痛 膝關節活動度 膝關節腫脹術前 術后1年 術前 術后1年 術前 術后1年對照組 21 7.65±1.34 13.68±1.58* 15.30±3.52 28.72±4.01* 2.01±0.59 5.69±1.03*研究組 21 7.73±1.37 17.29±1.61* 15.29±3.44 35.95±3.54* 2.12±0.57 8.11±1.15*t值 0.191 7.334 0.009 6.194 0.614 7.183 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05組別 例數 肌力 日常生活術前 術后1年 術前 術后1年對照組 21 7.69±1.24 12.33±2.17* 3.11±0.74 5.48±0.81*研究組 21 7.73±1.32 16.95±2.86* 3.09±0.68 7.84±1.25*t值 0.101 5.897 0.091 7.261 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

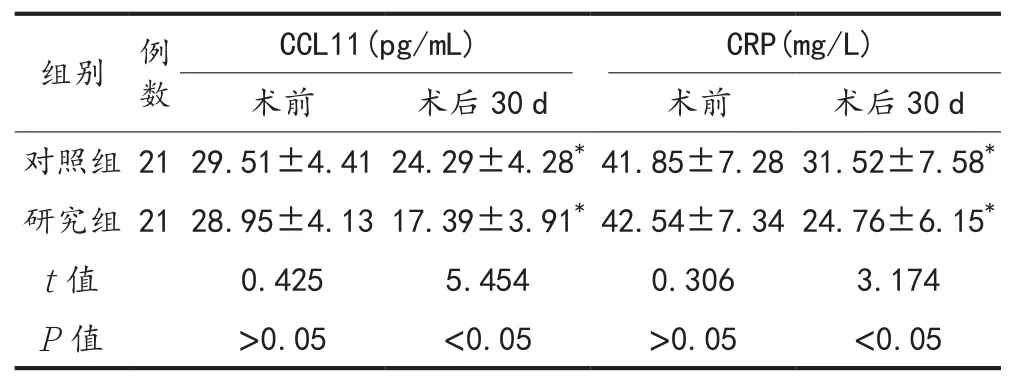

2.2 血清CCL11、CRP水平 術后30 d兩組患者血清CCL11、CRP水平均較術前下降,且研究組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者血清CCL11、CRP水平比較()

表2 兩組患者血清CCL11、CRP水平比較()

注:與術前比,*P<0.05。CCL11:C-C型趨化因子配體11;CRP:C- 反應蛋白。

CCL11(pg/mL) CRP(mg/L)術前 術后30 d 術前 術后30 d組別 例數對照組 2129.51±4.4124.29±4.28*41.85±7.2831.52±7.58*研究組 2128.95±4.1317.39±3.91*42.54±7.3424.76±6.15*t值 0.425 5.454 0.306 3.174 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

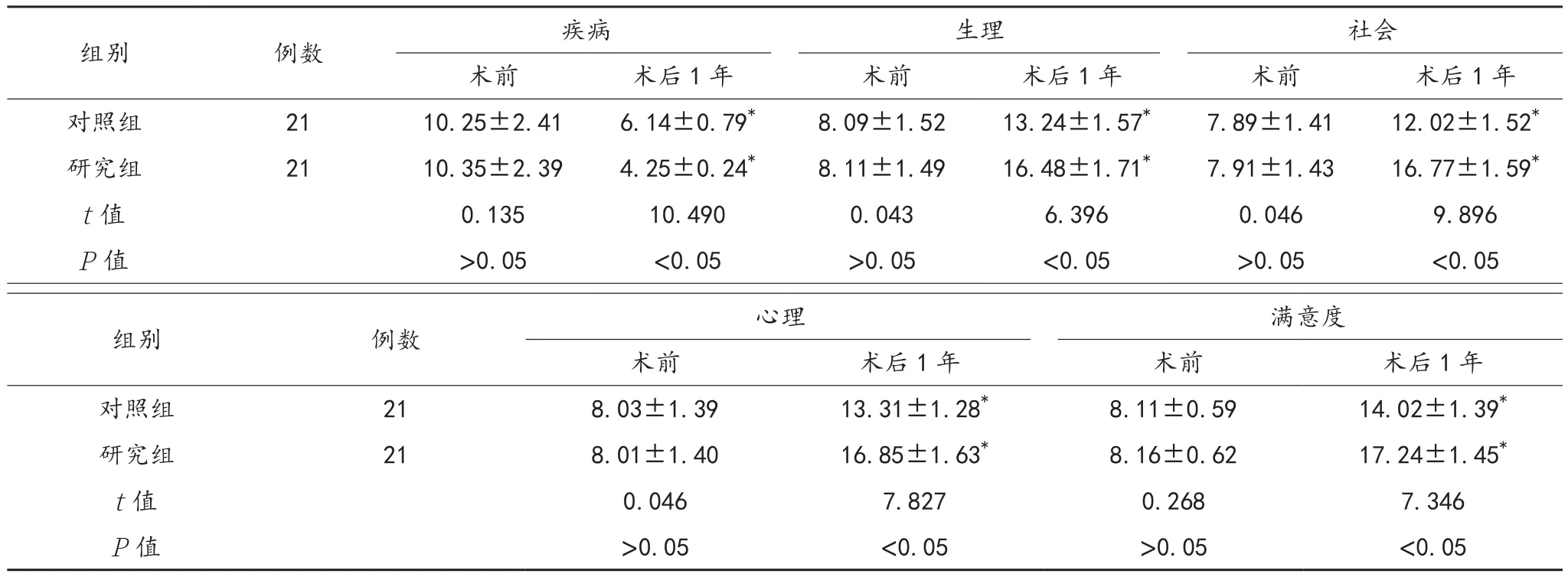

2.3 生活質量評分 術后1年兩組患者OQOLS中生理、社會、心理、滿意度評分均升高,且研究組高于對照組,兩組患者疾病評分降低,且研究組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者OQOLS評分比較(,分)

表3 兩組患者OQOLS評分比較(,分)

注:與術前比,*P<0.05。OQOLS:骨質疏松癥生活質量量表。

組別 例數 疾病 生理 社會術前 術后1年 術前 術后1年 術前 術后1年對照組 21 10.25±2.41 6.14±0.79* 8.09±1.52 13.24±1.57* 7.89±1.41 12.02±1.52*研究組 21 10.35±2.39 4.25±0.24* 8.11±1.49 16.48±1.71* 7.91±1.43 16.77±1.59*t值 0.135 10.490 0.043 6.396 0.046 9.896 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05組別 例數 心理 滿意度術前 術后1年 術前 術后1年對照組 21 8.03±1.39 13.31±1.28* 8.11±0.59 14.02±1.39*研究組 21 8.01±1.40 16.85±1.63* 8.16±0.62 17.24±1.45*t值 0.046 7.827 0.268 7.346 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

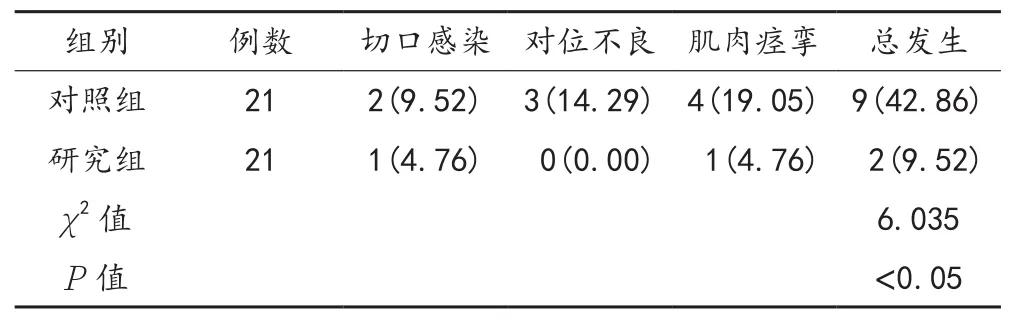

2.4 并發癥 研究組患者并發癥總發生率較對照組下降,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者并發癥發生率比較[ 例(%)]

3 討論

骨髓炎急性期癥狀消失后,患者情況會有所好轉,但若病變持續,則轉為慢性期,患者由于死骨形成,較大的死骨不能被吸收,成為異物與細菌的病灶,引起周圍炎癥反應與新骨增生,形成包殼,故骨質增厚粗糙;如形成竇道,常經年不愈;如引流不暢,可引起全身癥狀,最終可形成慢性骨髓炎。脛骨慢性骨髓炎術前徹底清創是臨床治療的首要措施,可控制慢性骨髓炎的病情進展。病灶清除術聯合負壓引流術可進一步降低骨髓內炎性介質水平,改善臨床癥狀,但病灶清除術聯合負壓引流術對機體創傷較大,術后并發癥發生率高。

骨搬移手術通過利用拉伸牽張成骨原理,在某種特制外固定架的輔助下,可將骨缺損近端和遠端固定成一體,并游離斷骨端,搬運至骨缺損處,使得脛骨組織及其附著肌肉、筋膜、血管及神經被緩慢牽拉,進而產生一定張力,刺激組織再生和活躍生長,達到改善患肢功能的目的[8]。在本研究中,術后1年,與對照組相比,研究組患者IKDC中疼痛、膝關節活動度、膝關節腫脹、肌力、日常活動評分均較高,并發癥總發生率較低,提示骨搬移手術應用于脛骨慢性骨髓炎患者的臨床治療中,可改善患者患肢功能,且安全性較好。分析原因在于,外固定支架與固定螺釘可起到加壓、塑形、延長、糾正畸形狀態等作用,能夠加速患者患肢功能恢復;將斷骨端搬運至骨缺損部位,與骨相容性好,不需2次手術,可填塞骨缺損部位后,增強缺損端的支撐力,誘導骨再生,加速骨修復[9]。在本研究中,術后1年研究組患者OQOLS中生理、社會、心理、滿意度評分均高于對照組,疾病評分低于對照組,提示骨搬移手術應用于脛骨慢性骨髓炎中,可有效提升患者生活質量。骨搬移手術基于lizarov張力 -?應力法則,可維持骨面穩定,保障病變部位血供,加速新骨生長,促進骨功能恢復,使患者可盡快恢復正常生活。

CCL11是CC趨化因子家族中的小分子量細胞因子,它通過誘導嗜酸性粒細胞的趨化性參與變態炎癥反應。CRP是反映身體炎癥狀態的常用指標。血清CCL11、CRP水平與脛骨慢性骨髓炎發生發展關系密切。血清CCL11、CRP水平升高,提示機體炎癥加重,可直接影響脛骨慢性骨髓炎術后治療效果。本文研究結果顯示,術后30 d研究組患者血清CCL11、CRP水平低于對照組,提示骨搬移手術應用于脛骨慢性骨髓炎中效果顯著,可通過降低血清CCL11、CRP水平,改善患者患肢功能。骨搬移手術經填塞骨缺損部位后,可增強缺損端的支撐力,誘導骨再生,加速骨修復[10]。但其具體作用機制臨床尚未完全明確,有待進一步深入驗證。

綜上,骨搬移手術應用于脛骨慢性骨髓炎中效果顯著,可降低血清CCL11、CRP水平,改善患者患肢功能,提升其生活質量,術后并發癥發生率低,預后較好,值得臨床推廣應用。