中學地理教師“課程思政”素養調查及提升策略

黃曉蕾 鄧鈞 江涌芝 顧珊珊 羅玉婷

摘 要:課程思政要求地理教師提升挖掘并運用地理課程思政元素的能力和素養。本文從進行課程思政的價值知覺、難度知覺、自我效能及行為意向四個維度對廣東省中學地理教師進行問卷調查,分析當前中學地理教師課程思政素養的現狀。結果顯示:教師對于課程思政的價值感知較高,對實踐課程思政持較為積極的態度,但也認為進行課程思政存在一定難度;教師進行課程思政的行為意向與價值知覺、自我效能呈正相關,而與難度知覺呈負相關;年齡、專業以及所任教學校升學率不同的中學地理教師課程思政素養存在一定差異。同時,基于調查結果分析其影響因素并提出提高中學地理教師“課程思政”素養的策略。

關鍵詞:課程思政;地理教師素養;問卷調查

2019年11月,中共中央、國務院印發《新時代愛國主義教育實施綱要》,提出要充分發揮課堂教學的主渠道作用,將愛國主義精神貫穿于學校各學科教育中[1]。育人先育德,育德先育魂,課程思政在中學教育中主要體現為德育教育,要求將各學科中思政元素挖掘出來,融入學科教學中,潛移默化實現教書育人的目的,促進學科課程和思政課程同向同行、協同育人,實現立德樹人的根本任務[2]。中學課堂中不同學科知識蘊含不同思政元素,在培養學生價值觀方面都有著自己的特點。地理學源自生活、實踐性強,是研究人類所處的地理環境以及人類活動與地理環境相互關系的科學。中學地理課程思政的實施有利于形成與思政教育的有效合力,以培養學生正確的世界觀、人生觀和價值觀,助推立德樹人根本任務的實現。

在教學活動中,教師發揮著主導作用,地理教師是落實地理課程思政的掌舵者,是架通學生知識與品德之間的橋梁的建構者,因此地理教師是否認可課程思政的價值、是否有進行課程思政教育的動機、是否了解實踐課程思政的方式等與地理課程思政和立德樹人質量密切相關。基于此,本文對一線中學地理教師的課程思政教育素養現狀和成因進行問卷調查和研究,并有針對性地提出推進地理課程思政的策略,以期為中學地理教學落實和深化課程思政教育提供參考,更好地促進中學地理教師專業發展和中學地理課程思政的推進。

一、調查設計與實施

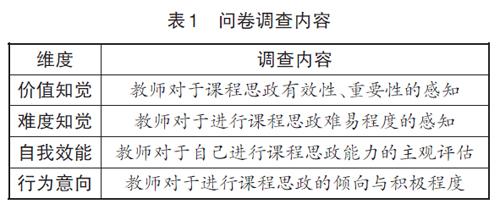

1. 調查內容設計

在明確研究目的的基礎上,設計本次對中學地理教師課程思政素養研究的問卷。問卷共設計了兩部分內容,如表1所示。第一部分是評估中學地理教師進行課程思政的價值知覺、難度知覺、自我效能以及行為意向,每題對應答案選項根據李克特量表設計成 “非常不同意”“不同意”“中立”“同意”“非常同意”的5分制形式。第二部分為受訪教師的基本信息,包括性別、年齡、學歷、專業、任教學校的升學率、教齡等。

[維度 調查內容 價值知覺 教師對于課程思政有效性、重要性的感知 難度知覺 教師對于進行課程思政難易程度的感知 自我效能 教師對于自己進行課程思政能力的主觀評估 行為意向 教師對于進行課程思政的傾向與積極程度 ][表1 問卷調查內容]

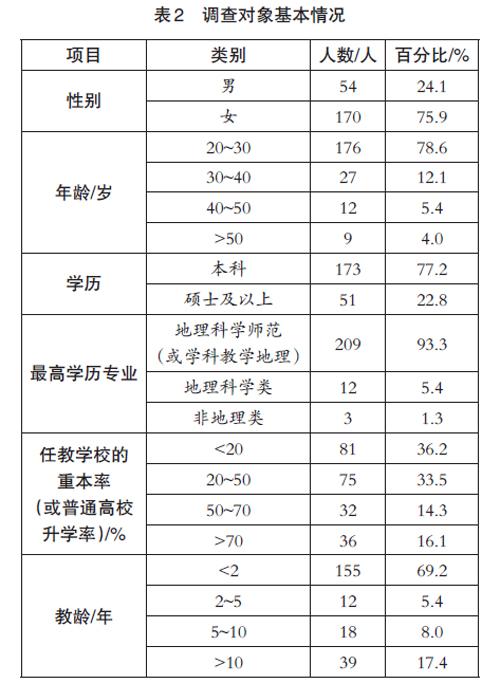

2. 調查實施及數據處理

研究選取的調查對象為廣東省中學地理教師。本研究借助線上發放問卷的方式,共回收問卷245份,剔除無效問卷后,共得到有效問卷224份,有效問卷率達91.4%。調查對象的基本情況如表2所示,年齡為20~30歲、教齡低于2年的年輕教師人數最多,分別占78.6%、69.2%;學歷為本科、專業大類為地理師范專業的教師占比最大,分別為77.2%、93.3%;受訪教師任教學校重本率或者普通高校升學率集中在50%以下。本研究使用 SPSS23.0 軟件對問卷數據進行處理分析。

3.調查問卷信度與效度

研究運用克朗巴哈系數(cronbachs alpha )對問卷量表的信度進行檢驗。經過檢驗得Alpha值為0.935,說明量表的可靠性與內在一致性較好,具有研究價值。

在對量表的效度分析上,首先對量表的衡量指標進行 KMO 檢驗和巴特勒球形檢驗。通過計算得 KMO 值為 0.888,大于其 0.7 的一般標準,巴特勒球形檢驗近似卡方值為3 363.465,在自由度為 136 和 P 值小于 0.001 水平下達到顯著水平,說明量表適合進行因子分析。使用主成分分析方法,運用最大方差法的旋轉法,固定抽取4個因子,4個因子下大于 0.5載荷的指標與原預設量表問卷4個維度下的指標相對應,累計方差貢獻率達 78.171%,說明本研究的量表效度較好。

二、地理教師課程思政素養現狀特征

對問卷數據進行處理與分析,獲得受訪教師對課程思政的價值知覺、難度知覺、自我效能以及行為意向這四個維度的均值和標準差結果(表3)。

[維度和變量 均值 標準差 價值知覺 4.17 0.735 難度知覺 3.03 0.917 自我效能 3.27 0.810 行為意向 3.36 0.891 ][表3 地理教師課程思政素養現狀分析]

從整體上看,教師較為肯定課程思政的育人價值,并且一定程度上具有實踐課程思政的積極性,但也認為進行課程思政存在一定難度。

1.價值知覺維度

該維度主要衡量教師對于進行課程思政的價值的認知,均值為4.17,表明教師充分肯定課程思政的價值。其中,教師高度認可“在地理課堂上進行思政滲透能夠對學生發揮有效的德育作用”,均值高達4.26,教師贊同課程思政與教書育人的根本任務有相輔相成的作用,在地理課堂中融合思想政治教育符合新時代學科思政育人要求,但對于“在地理課堂上進行思政滲透有助于深化學生對地理知識的理解”的價值感知相對較弱(Xmean=3.81)。

2.難度知覺維度

該維度主要衡量教師對實踐地理課程思政難度的感知與理解,該維度的均值為3.03,表明教師認為進行課程思政具有一定難度。在該維度中,相較對于“在教學設計中融入與課程思政相關內容”等方面實施難度的感知,教師對于“在地理課堂中進行課程思政”的難度感知更為強烈,該變量均值(Xmean=3.15)是難度知覺這一維度下所有變量均值中的最高值。在課時緊張的條件下,要有效“潤思政”而細無聲,不僅要求教師擁有對教書育人事業的情懷,還要求教師有巧妙融合學科知識和思政素材的能力,對于教師而言存在一定挑戰。

3.自我效能與行為意向維度

教師實踐課程思政的自我效能感是教師對自己所從事課程思政教學工作能力的判斷與預期,對自己進行課程思政教育能力的主觀評估,其均值為3.27,表明教師認為自身具備一定進行課程思政的教學能力。與此同時,教師進行課程思政的行為意向這一維度的均值為3.36,表明教師對實踐課程思政有一定的意愿和動力,在“主動挖掘教材中與地理知識相關的思政元素”“關注和搜索課程思政的教學資源”以及“在地理課堂中滲透思政元素”上有積極性。

三、影響地理教師課程思政素養的因素分析

1.主觀因素

為了了解教師進行課程思政的行為意向與其對于進行“課程思政”的價值、實施難度感知以及能力主觀評估之間的關系,研究利用皮爾遜相關系數法(pearson correlation coefficient)對教師進行課程思政的行為意向與價值知覺、難度知覺、自我效能維度進行相關性分析(表4)。結果表明教師進行課程思政的行為意向與教師對于課程思政的價值知覺、自我效能呈正相關,而與教師對于課程思政的難度知覺呈負相關。

[維度 相關系數值 價值知覺 0.550* 難度知覺 -0.600* 自我效能 0.559* ][注:*表示在0.05級別,相關性顯著。][表4 相關性分析]

(1)課程思政意愿受教師對課程思政價值評估的正向影響。擁有對于某種行為的“素養”是激發“能力”的動力基礎,“能力”由“素養”激勵并不斷提升,對某種行為的價值判斷影響實踐行為的積極性。提升教師實踐課程思政能力的動力,是教師對于教書育人的情懷。習總書記提出的“堅持顯性教育和隱性教育相統一,挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員全程全方位育人”,已逐漸成為當今教師的共識。地理教師對教材內容可以培養學生人地協調觀和家國情懷的價值認可,有助于提高教師實踐課程思政的行為意向積極性。例如,地理必修1的第六章第四節地理信息技術在防災減災中的應用中,提到我國的地理信息技術風云四號氣象衛星、北斗導航等在我國防災減災中的應用,教師可以有意識地通過相關視頻直觀展示我國強大的救援能力和始終把人民生命安全放在首位的決心,增強學生愛國精神。

(2)教師對課程思政的難度感知抑制教師進行課程思政的意愿。早期沉浸理論指出,挑戰與能力是影響沉浸的主要因素。若挑戰太高,人對任務會缺少控制能力,而產生焦慮或挫折感;反之,挑戰太低,人會覺得無聊而失去興趣,沉浸狀態主要發生在兩者平衡的情況下[3]。挑戰與能力相平衡形成的沉浸體驗能帶來的自我效能感,有助于增強人的行為意向。教師對課程思政的難度認知大,以及在課程思政過程中實際遇到的難題和挑戰,超過教師本身實施課程思政的能力或者與現實教學任務發生沖突時,會對教師實踐課程思政的積極性和頻次起抑制作用。例如,地理必修1知識偏理科,思政元素較為隱性,課程思政推進難度較大。

(3)教師對課程思政達到的預期評估對進行課程思政的意愿產生正向影響。人在行動的過程中總會有自己的預期標準,如果達到了自己的預期標準就會更積極地去行動,否則就會改變行動。當教師嘗試在地理課堂上進行課程思政并且達到了較高程度的預期評估,能夠刺激地理教師對課程思政產生積極印象,從而產生更強烈的課程思政意愿并積極實施。

2. 客觀因素

為了進一步了解中學地理教師進行課程思政的行為意向、價值知覺、難度知覺、自我效能是否在性別、年齡、學歷、專業、任教學校的升學率、教齡等不同特征上存在差異,本研究運用單因素方差分析(One-Way ANOVA)對在職地理教師不同特征的組間差異進行檢驗。

(1)年齡。受訪教師的年齡對不同維度的單因素方差分析結果如表5所示。由表中統計結果可知,不同年齡的受訪教師在四個維度上均存在顯著差異。其中,20~30歲的年輕教師對于課程思政的難度知覺較其他年齡層高。高質量地進行課程思政需要花精力鉆研教材內容和思政的關聯,年輕教師對于學校工作生活還處于適應階段,工作任務較重,對課程內容的處理不夠熟練和巧妙,課堂掌控力仍有很大提升空間。而在自我效能上,40~50歲的教師對處理學生關于地理課程思政問題、課程思政的教學設計等能力自我評價更高,更認可實踐課程思政給教師帶來的成就感。該年齡段的教師適應所在學校的教學節奏,教學經驗比較豐富,教學能力和課堂掌控力強,更加關注學生的全面素質發展,進而對于實踐課程思政教育的行為意向更明顯。

(2)專業。目前筆者對中學地理教師的專業主 要劃分為地理師范、地理非師范和非地理類專業,受訪教師的專業對不同維度的單因素方差分析結果如表6所示,由表中統計結果可知,不同專業的地理教師在對于進行課程思政的價值知覺、難度知覺和自我效能上均存在顯著差異。相對而言,非地理師范專業的中學地理教師對于難度知覺均值較低,認為基于學情融入課程思政進行教學設計的難度較小。由此根據均值和結合教學實際分析出,相較于師范專業的地理教師而言,非地理師范專業教師認為進行地理課程思政難度較小的原因可能是對地理學科特點和知識認知更為全面和系統,相較而言更能將地理知識與思政知識較好融合,在實踐課程思政中獲得較高的自我效能感;也可能因為非師范專業的教師對于教育學心理學等師范必修知識較為薄弱,對于學情分析和教材處理較脫離實際,較為主觀地認為地理課程思政難度較低。

(3)任教學校升學率。受訪教師所在學校升學率對不同維度的單因素方差分析結果如表7所示。由表中統計結果可知,所在學校升學率不同的受訪教師在價值知覺和行為意向上均存在顯著性差異。筆者用20%、50%、70%對升學率進行簡單的分類,相對而言,在升學率中等偏高的學校,教師對課程思政的價值知覺和行為意向較高,較為愿意在教授知識的同時,進行德育教育。在價值判斷上,所在學校升學率為70%以上的教師對于課程思政的價值知覺和行為意向得分稍低于其他學校的教師。一般來說,在升學率突出的學校,學生生源好,學生本身素質較高和學習能力強,教師對學生培養期望值高,可能更側重于學生地理學科知識的培養,教師教學研究可能更加專注于地理學科知識,由于學校教學任務壓力,可能會忽略對考試成績影響較小或者沒有影響的因素,且學生本身對于學科知識學習欲望更強,可能較為專注于地理學科知識學習,在此雙重作用下,可能導致教師對思政教育的價值知覺和行為意向相對較低。

四、中學地理教師課程思政素養提升策略

基于上述調查結果,得出中學地理教師推進課堂思政存在主觀和客觀的抑制因素。一方面,“應試教育”觀念仍未完全轉變,學校升學壓力較大,重智育輕德育,課時安排緊張,教師教學任務較重;另一方面,課程思政教學資源難以收集,教學方式不明確,將教材知識和思政元素相融合難度較大,為解決這些問題,特提出進一步推進課程思政建設的建議如下。

1.改變知識本位理念,對課程思政具體操作難度進行針對性改進

地理課堂具有培養善于生活的公民的獨特學科價值和理解因地制宜的觀念、傳播人地和諧的觀念、培養具有社會責任感的公民的育人價值。地理“課程思政”教育與地理核心素養相融通,與“知情意行”的品德培養規律相契合[4],與教書育人的根本任務相輔相成。學校要重視課程思政教育,以育人為導向實踐課程思政,根據實際情況在課時安排上考慮課程思政教學要求。根據調查,中學地理教師普遍肯定地理課程思政的育人價值,具有實踐課程思政的積極性,但是對課程思政內容和地理知識的聯系理解不夠深入,認為在教學設計和地理課堂中實踐課程思政難度較大。對此,學校層面可以通過以下措施進行改進:一方面,可以通過講座形式促進教師尤其是新教師充分理解課程思政的內涵和價值,增強教師的課程思政素養,激發地理教師實施課程思政的意愿;另一方面,要為教師提供具體而多樣的學習機會,如講座、課例觀摩等,同時可以多校聯合建立地理課程思政溝通平臺,為教師提供學習和討論如何挖掘地理思政素材、如何將素材內化于課堂的機會。

2.結合地理學科特色和學情,提高教師實踐課程思政能力與自我效能感

教師實踐課程思政能力與自我效能感與地理課堂育人價值的發揮息息相關。提高地理教師實踐課程思政的能力,在教師的課外積累方面,首先可以組成教師共同體,面對新問題、新任務時,教師集中提出難題,研討問題,集中培訓提高價值認知,集中備課提升質量,注重對年輕教師實踐課程思政的幫助,發揮各位教師的專業優勢,形成教育合力;各科教師達成育人觀念的協同,發揮課程整體育人價值。其次在思政素材積累方面,地理思政素材與生活息息相關,教師要善于觀察、挖掘和收集與學生生活實際相關的思政素材,運用教學觀察法,總結地理教學和研討活動中有價值的德育素材,建立課程思政素材庫。

在地理課堂情境創設方面,可以從“知情意行”道德結構理論入手,在地理課堂中,結合小組討論法、講授法等教學方法,以認知教育為基礎,以情感化育為重點,以意志塑造為關鍵,以實踐錘煉為拓展,培養學生家國情懷和人地協調觀[5-6]。例如,在新教材地理必修1的第二章第一節大氣的組成和垂直分層的教學中,從認知入手讓學生了解大氣的組成和理解其與人類活動的相互影響,認識大氣成分有利有弊和“藍天”的重要性,從中國特色生態文明建設、綠色經濟發展、可持續發展戰略等角度入手進行思政教育,將知識融入情境之中,如北京“藍天保衛戰”的案例,讓學生了解藍天保衛戰的起因、做法和成效,既理解大氣成分及其對人類活動的影響,也培養學生的人地協調觀,最后布置實踐任務,調查與學生息息相關的“廣州藍”的實現。

為了促進地理課程思政的進一步研究,應加強對國家相關政策的關注和對真實地理課堂推進課程思政中產生的問題進行總結和反思,在真實情境下調查中學地理教師的課程思政教育的素養;同時一線地理教師應更關注如何將時政與教學融合,解決真實課堂上課程思政教育的實際問題;新時代、新教材背景下,中學地理課程思政的教學設計也是值得進一步深入研究的問題。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.教育系統關于學習宣傳貫徹落實《新時代愛國主義教育實施綱要》的工作方案[J].人民教育,2020(05):30-33.

[2] 黃珊.從思政課程到課程思政的價值內涵研究[J].才智,2019(15):191.

[3] Csikszentmihalyi M, Csikszentnihalyi I. Beyond boredom and anxiety[M]. San Francisco,CA: Jossey-Bass Publishers, 1975.

[4] 徐悅竹,王宇華,楊桂英.高校教師自我效能感的影響因素及提升策略[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2020(10):56-58.

[5] 蘭涵旗,余斌.從“知情意行”維度加強高校愛國主義教育探析[J].學校黨建與思想教育,2020(20):25-27.

[6] 張維世,李玉梅.中學地理教學中滲透革命文化教育的探索[J].地理教育,2021(02):7-11.