結合學術期刊抗擊新冠肺炎疫情表現談新時代期刊社會責任擔當

吳濤 袁天峰 劉佳倩 崔悅 黃良田

摘要:統計數據表明,在新冠肺炎疫情期間,我國學術期刊發表了大量的新冠肺炎相關文章,且發文速度很快,但中文文獻遠少于英文文獻,中文文獻中基礎醫學研究比例不高,非醫學類期刊表現不佳,網站建設水平滯后。新時代學術期刊社會責任的內涵,一是不忘辦刊初心,牢記繁榮學術發展使命,二是打破出版認知局限,擴大社會效益受眾。要提高期刊承擔社會責任的能力和效果,就要制定針對重大社會事件應急預案,提高出版質量。同時,順應傳播環境的變化,創新學術宣傳方式。

關鍵詞:社會責任;學術期刊;新冠肺炎;學術價值;社會價值

中圖分類號:G232文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)17-0141-05

學術期刊承擔社會責任是其長遠發展的必需,但具體到承擔什么樣的社會責任,如何擔當社會責任,是否每一位期刊人都做過深入的思考,都有明確的認識,踐行到日常工作中了?查閱“中國知網”(CNKI)中“學術期刊”并含“社會責任”的文獻,截止到2021年3月,有關學術期刊社會責任的研究文章僅有47篇,比2012年前的相關研究量[1]有所增長,但增幅不大。并且,大部分文獻僅研究學術期刊社會責任的某一方面,譬如抵制學術腐敗[2]、學術生態環境建設[3]的責任,教育與科普的責任[4],服務國家戰略的政治自覺[5],等等,幾乎都是基于某一種[5]或某一類[6-7]學術期刊討論社會責任,如外語學刊[6]、體育學術期刊[7],等等。雖然相關研究成果總量不多,全面深入研究更少,但從文獻發表時間上觀察,近兩年對于學術期刊社會責任的研究熱度有所上升,這與2019年暴發的新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎)疫情對學術期刊的影響是分不開的[8-11]。查閱“中國知網”上有關學術期刊社會責任的研究論文,最早也是在2003年突發公共衛生事件——嚴重急性呼吸綜合征(severe acute respiratory syndrome,SARS)暴發的背景下發表的[12-13]。和2003年發表的研究文章一樣,近兩年的成果絕大多數[9-11]還是以總結單刊應對疫情的做法為主。但在這次新冠肺炎疫情中,學術期刊的反應速度、應對措施及在抗疫中發揮的作用較之SARS疫情下的表現,其巨大進步是有目共睹的[8],這不僅與國家政策的及時引導有關,與期刊人責任擔當意識的提高有關,也與新時代信息服務能力快速發展密切相關。

新時代賦予了學術期刊更重的社會責任,本文通過統計分析學術期刊2020年1月到2021年2月抗擊新冠肺炎疫情中各方面的表現,討論新時代學術期刊肩負的社會責任的內涵發展,以及承擔起這份責任需要做出的努力,希望能激發起更多學術期刊辦刊人的社會責任意識,更好地服務于社會,同時也能獲得自身更好的發展。

一、學術期刊在2020年抗擊新冠肺炎疫情中的表現概況

(一)發文量

在中國知網期刊庫中搜索關鍵詞“新型冠狀病毒肺炎”或“新冠肺炎”,2020年1月到2021年2月共發表的中文文獻11899篇,其中在核心期刊發文2696篇,SCI收錄7篇,網絡首發108篇。在“中國知網”搜索相關的外文文獻,僅2020年一年發文量就已經達到57248篇,其中英文文獻49677篇,數量遠超中文文獻。

(二)時間分布

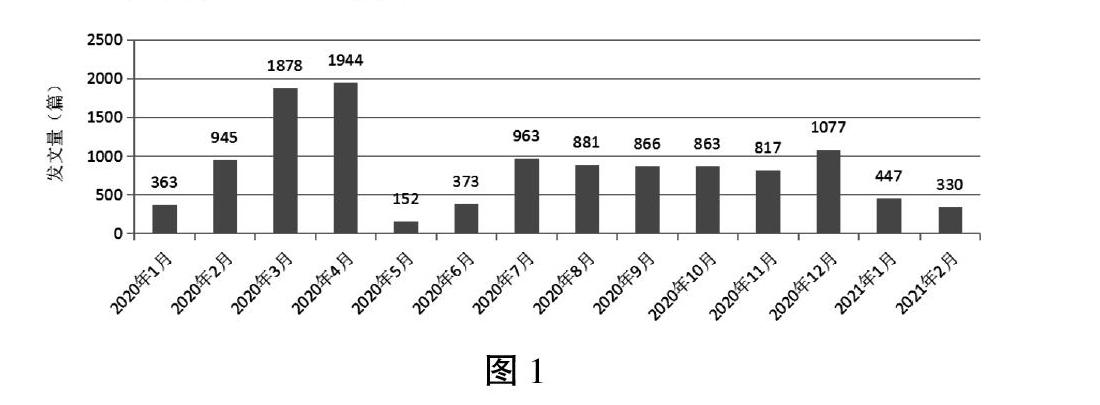

將2020年1月到2021年2月發表的有關新冠肺炎研究的中文文獻11899篇按月分段計算發文量,觀察每月的發文量(圖1)。發文量在2020年3月、4月達到一個高峰,分別為1878篇和1944篇,在2020年12月又是一個高峰,為1077篇。

(三)學科分布

按學科將發文量由多到少排序,前十五名分別為臨床醫學(3302篇)、公共衛生與預防醫學(2237篇)、中醫與中西醫結合(1341篇)、護理(1204篇)、基礎醫學(488篇)、教育(432篇)、新聞傳播(314篇)、藥學(301篇)、中藥與方劑(240篇)、社會(227篇)、特種醫學(165篇)、公共管理(133篇)、圖書情報檔案(105篇)、法學(93篇)、政治(80篇)。由以上數據可見,醫學類期刊發文偏多,非醫學類期刊偏少。在醫學類文章中,臨床、預防、護理等偏實踐操作類的文章和中醫類的文章偏多,而基礎醫學類文章偏少。非醫學類文章中教育與新聞傳播類的文章相對多一些。

(四)期刊網站抗疫表現

登錄發文量排名前十五的學術期刊網站,觀察其在抗擊疫情方面的表現。中華醫學會系列雜志在其網站上可通過點擊“預出版”“預發表”閱讀大量的有關新冠肺炎的文章;這十五種期刊從目錄上觀察大都設置了新冠肺炎防控專題,且參加了“中國知網”的“抗擊新冠肺炎疫情知識服務平臺(網絡首發)”,并在網站上可免費全文閱讀。但也存在一些不足之處:一是有些網站上的文章更新很慢,最慢的才更新到2020年3月,甚至個別網站上看不到期刊目錄和文章相關信息,與其大量的發文沒有同步匹配。二是除了將發表的文章放在網站上以外,有關抗擊新冠肺炎的其他信息,如對文章信息的深度挖掘、整合,相關領域的新聞消息,多媒體呈現新冠肺炎相關內容等,幾乎沒有。目前觀察到《中華醫院感染學雜志》首頁上刊登一封“筑牢防線? 共克時艱? 抗擊新冠? 我們在一起!——告全國感控同道書”(中國醫院協會,中華預防醫學會,中國老年醫學學會)和《上海中醫藥雜志》網站上提供的“最美逆行者公益宣傳活動作品展示”二維碼鏈接。整體網站建設水平與我們2017年觀察的“國內核心醫學期刊網站建設現狀”變化不大[14]。

二、新時代學術期刊社會責任的內涵發展

學術期刊承擔社會責任是基于學術期刊的本質屬性——學術信息交流的平臺。新時代,信息技術的快速發展導致期刊信息服務能力的相應提升。在技術支撐、能力提高的前提下,期刊人的責任意識最終決定期刊的發展高度。

(一)不忘辦刊初心,牢記繁榮學術發展使命

“創刊時確定的辦刊宗旨,就是辦刊者的初心;遵循這個辦刊宗旨去實現辦刊目標,就是辦刊者的使命。”[15]學術期刊的辦刊宗旨是提供學術交流的平臺,以繁榮學術發展。無論時代怎么改變,辦刊初心和使命是不變的,這是學術期刊發展的生命線,也是其承擔社會責任的根基。當國家出現重大事件時,對事件的研究就會成為一個新的研究方向或前沿課題,引起各領域學者的關注,這時學術期刊就要發揮學術交流平臺的價值,并將學術價值轉化為社會價值,為政府決策提供理論支持[16]。2020年初新冠肺炎疫情暴發不久,學術期刊普遍積極響應,首先,發文量之大是以往任何重大事件發生時不曾出現過的情況。其次,學術期刊的反應速度之快也是值得稱贊的。我國新冠肺炎新確診病例在2020年2月達到高峰,3月、4月相關研究的文章發表也達到了高峰,雖然以臨床醫學及護理類的文章偏多,但基礎研究需要較長的研究周期,所以單從學術期刊的表現看,應對突發公共事件的速度已經很快了,尤其在疫情特殊時期辦公條件非常有限的條件下,可見學術期刊人克服了種種困難,承擔起了這份沉甸甸的社會責任。

(二)打破出版認知局限,擴大社會效益受眾

學術期刊長期處于學術象牙塔尖,期刊人習慣將服務對象定位于專業領域內的學者,乃至作者即讀者,讀者群體很有局限。但隨著時代的變化,新媒體特別是融媒體的出現拉近了人與人之間的距離,信息可以瞬時、隨時、隨地以各種方式傳遞,學術期刊人必須順勢拓寬視野,不能僅僅滿足于服務作者及相應局限的學術領域,還要了解更多潛在讀者的需要,利用各種傳播途徑,主動將學術成果呈現在更廣大的受眾面前,用學術成果服務國家、服務社會、服務大眾,從而更好地將學術價值轉化為社會價值。所以談新時代學術期刊的社會責任,就需要在傳統服務于學術交流與發展的基礎之上,發揮已有學術資源的優勢,通過普及大眾科普知識,善做公益活動,科學引導輿論,承擔起新時代賦予學術期刊更高的要求。

1.普及科學知識,提高公眾科學素養。推動科學文化普及、啟發公眾科學興趣是學術期刊不可推卸的社會責任,也是其社會屬性決定的[4]。學術期刊要擴大影響力,擴大讀者受眾,就必須走出學術象牙塔,讓科學知識走進百姓生活,讓科技成果服務社會,科普內容就不可或缺。另外,在媒體傳播方式和大眾閱讀方式改變的環境下,學術期刊較之以往,有了更強的科普傳播能力,專業屬性也賦予學術期刊比新聞媒體和社交媒體具有更強的公信力[17],所以新時代學術期刊必須承擔起科普的社會責任。此次新冠肺炎疫情期間,多次出現社會恐慌,比如以“雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒”的科學報道引發公眾搶購雙黃連事件,最先是由主流媒體《人民日報》一則名為“雙黃連口服液為抑制新冠病毒的特效藥”見報后,引起各大媒體競相轉發。最具發言權的學術期刊未能第一時間主動參與做科普釋疑,“中國知網”上搜索到9篇相關文獻,其中專業的藥學類期刊也未對此進行科普答疑。互聯網特別是移動網絡上的很多媒體缺少對學術內容的把關能力,常常會出現有失科學依據的報道,所以社會需要學術期刊這樣的學術性媒體就大眾關心的熱點問題進行專家級的答疑解惑。以往,學術期刊發表有關熱點問題的研究文獻也并不在少數,但很多文獻太專業,大眾理解較困難,且文獻大多停留在期刊上、信息數據庫中,可及性也不高,需要學術期刊多將科普內容及時、主動地呈現給大眾。

2.不忘公益屬性,傳播正能量。學術期刊的屬性是公益品,而非特殊商品或準公益品[18],做公益是學術期刊一項重要的社會責任。學術期刊可以通過刊登公益廣告、發起公益活動、做公益宣傳報道等方式參與社會公益。此次新冠肺炎疫情期間,就有學術期刊參與或發起了一些公益活動:國家腫瘤質控中心乳腺癌專家委員會、北京乳腺病防治學會、人民衛生出版社有限公司《中國醫學前沿雜志(電子版)》編輯部聯合發起《新型冠狀病毒肺炎疫情期間乳腺癌合理化診療指南》線上推廣名為“‘疫路無阻,‘乳此精彩”的公益項目,邀請專家以指南為中心進行全方位的解讀和推廣,為疫情期間腫瘤患者診療行為的相應變通和合理調整提供科學、可行的合理化解決方案[19];多家學術期刊及其官網刊登了“最美逆行者醫療衛生行業攝影圖片、優秀科普作品征集活動”的報名通道及作品展示鏈接的公益廣告。可見,在特殊時期,學術期刊的公益意識有所增強。但是我國抗擊新冠疫情的公益活動遠不止這些,就是疫情過后,學術期刊也要充分調動主觀能動性,發起與期刊學術特點有關的公益活動,關注身邊的公益行為,組織有關公益類稿件,這種正能量的傳播不僅能促進期刊社會效益的發揮,也有利于增強期刊的公信力,打造期刊品牌影響力。

3.科學引導輿論,為國家利益發聲。學術期刊具有社會媒體屬性,用科學引導正確的輿論方向,為國家利益發聲,也是學術期刊必須承擔的社會責任。這就需要學術期刊不僅具有學術傳播能力,還必須具備“四個意識”——政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。關注國內外社交媒體的報道,當出現學術上的誤導誤報時,能及時敏銳地策劃選題、快速約稿,做出正確應對。如新冠肺炎并非自然起源的陰謀論、疫苗陰謀論等,學術期刊應該從科學的角度抨擊這些別有用心的言論。2020年2月19日,Lancet(《柳葉刀》)發表通訊文章,支持中國科學家、公共衛生專家、醫務工作者抗擊新冠肺炎[20];2020年3月18日,BMC Med(《BMC醫學》)發表評論文章,糾正新冠肺炎方面的錯誤信息的傳播[21];J Med Internet Res(《醫學互聯網研究雜志》)發表了一篇針對網絡上新冠肺炎錯誤信息傳播的信息監測研究[22];PLoS One(《美國科學公共圖書館·綜合》)發表了一篇關于新冠肺炎起源方面的錯誤信息與社交安全距離認知的關系的研究論文[23];等等。我國學者在新冠肺炎病毒起源方面的研究是很早的,也發表了不少有關新冠肺炎起源的學術論文,比如在Lancet(《柳葉刀》,2020年1月網絡首發)[24]、Nature(《自然》,2020年2月網絡首發)[25]上的文章。國內學者在抨擊這些陰謀論方面是有很好的科學研究根基的,但在中國知網搜索,中文學術期刊此類文章非常少,一些相關的基礎研究也多在國外英文期刊發表。我國學術期刊完全可以組織專家學者發表基于研究之上的通訊、評論、倡議類的文章,或通過多媒體特別是社交媒體在國內外為國家利益發聲,這不僅有利于期刊擴大學術影響力,也利于在國際上出聲顯影,為爭取學術話語權樹立權威形象。

三、新時代學術期刊增強社會責任擔當的路徑

新時代賦予學術期刊更豐富的社會責任內涵,對自己有更高的責任要求也是期刊可持續性發展的必然條件。期刊辦刊人必須認識到新時代學術期刊社會責任的內涵發展是與時俱進的,只有常思常新,才能努力通過各種途徑,提高期刊承擔社會責任的能力以及效果。

(一)制定針對重大社會事件應急預案,提高出版質量

以往經歷表明,學術期刊的社會責任在社會出現重大事件時,會有所凸顯。尤其是學術期刊在這次抗擊新冠肺炎疫情中,相關研究的發文量激增,發文速度也很快。從根本上說,這得益于國家全民抗疫的有力號召。期刊為大量來稿開辟了綠色通道,各類平臺提供新冠肺炎專題信息首發及開放獲取(OA)服務等。但從發文類型觀察:中文文獻遠少于英文文獻,但因國內中文學術期刊遠多于英文學術期刊,所以推測大部分英文文獻發在了國外期刊上;基礎醫學類文章偏少,而基礎醫學方面的研究是臨床診療和護理的理論支撐,對國家指導抗擊疫情非常重要,事實上,我國在新冠肺炎方面的基礎研究起步是很迅速的,但很多高質量的研究成果發到了SCI(《科學引文索引》)上;非醫學類的文章偏少,其實非醫學類期刊也能積極投入到新冠肺炎疫情防控中,策劃出自身專業背景與新冠肺炎疫情防控相結合的選題[8]。

以上發文表現固然有其客觀因素,但也反映出我國學術期刊在對重大社會事件研究論文的發表方面,除了注重出版數量和速度以外,還需要提高發文質量和豐富研究類型。期刊不僅要想辦法約到具備高學術價值和社會效益的文章,還要善于挖掘事件的內涵外延,找準合適自己專業領域的切入點,做好選題策劃。因此,學術期刊需要制定一套有效的應急預案,出現突發社會事件時,能夠及時主動開發優質選題并第一時間向本領域內的權威專家約稿。應急預案需要設立專門的小組執行:領導組長確定啟動應急預案、完善預案決策制度、指導各小組成員工作;選題小組負責及時了解國內外突發事件以及最新發展情況,開發選題;編輯小組負責及時聯系專家庫中相關專家,積極約稿,快速編輯加工;出版小組負責期刊網站的文章推送,聯系各類信息平臺首發及OA,對優質稿件做深度信息挖掘,讓優質稿件發揮最大的學術價值和社會效益。好的應急預案及有效的運行,能吸引專家將前沿的研究成果交由國內期刊發表,畢竟專家們也希望把論文寫在祖國的大地上,只要期刊能將研究成果最大限度地發揮學術價值和社會效益。

(二)順應傳播環境的變化,創新學術宣傳方式

此次抗擊新冠肺炎疫情中,學術期刊積極響應各類信息平臺的倡議,如加入“中國知網”的“抗擊新冠肺炎疫情知識服務平臺(網絡首發)”,世界衛生組織(WHO)新冠肺炎數據庫,科技部、國家衛生健康委、中國科協、中華醫學會聯合共建的“新型冠狀病毒肺炎科研成果學術交流平臺”,國家人口健康數據中心、中國醫學科學院醫學信息研究所共建的“新型冠狀病毒肺炎數據共享系統”等。除了借助這些平臺實現期刊的學術價值以外,目前主要的期刊學術傳播的途徑就是建立自己的官網。但是學術期刊在網站建設方面進步不大,主要表現在信息更新慢、缺少信息深度整合挖掘、多媒體利用率低等,這些都不利于學術期刊擴大影響力[14]。對比美國醫學會主辦的《美國醫學會雜志》(The Journal of the American Medical Association,JAMA)的主頁,有關新冠肺炎的內容就非常豐富:新冠肺炎專題、新冠肺炎問答(音頻、視頻等多媒體形式)、患者須知、采訪音頻、新聞、繼續教育、博客、播客等,文獻做到日日更新,不僅適合專業領域的讀者,非專業領域的讀者也能從中獲得有價值的信息,不僅充分體現了學術價值和社會責任的結合,也極盡所能地擴大了期刊影響力。我國學術期刊在網站建設中需要投入更多的人力物力,技術上融入更多的媒體形式,內容上以發表的文章為基礎,做全面深入的二次甚至三次信息挖掘,以發揮學術成果的最大社會效益。

最近幾年,微信、微博、短視頻等移動數字化平臺走進百姓生活,在手機上搜索與新冠肺炎疫情相關信息的短視頻,除了個人發布以外,報刊、電視新聞出鏡率很高,相比之下,學術期刊走入大眾視野的頻率很低。學術期刊完全可以通過各種新媒體,結合專業優勢,將學術知識通過科普教育的形式傳播給受眾,通過公益宣傳傳遞正能量,通過影響輿論為維護國家利益發聲。

四、結語

新冠肺炎疫情的暴發將我國學術期刊人的社會責任意識推向一個新的高度,期刊人積極承擔起了助力抗疫的社會責任,但受長期出版習慣的局限以及缺乏對重大事件應急策劃意識,抗疫方式比較單一,以網絡首發專題文章為主,且多依賴學術數據庫的信息平臺。但隨著新時代信息技術的革新,學術期刊完全可以更好地將其學術價值轉化為社會價值,創造出更高的社會效益。在深入認識新時代學術期刊社會責任內涵的基礎之上,通過密切關注社會事件、制定應急預案,打破單一學術出版模式、借助各種傳播手段主動作為,融合出版資源、發揮刊群集團力量,發揮出學術期刊最大的社會價值,同時,學術期刊必將收獲更高的社會影響力。

參考文獻:

[1] 劉輝,趙文義.學術期刊的社會責任[J].長安大學學報(社會科學版),2012(3).

[2] 王華生.抵制學術腐敗:學術期刊的責任與使命[J].山東理工大學學報(社會科學版),2014(2).

[3] 盛艷.學術生態環境建設:高校學報的責任與使命[J].江蘇技術師范學院學報,2013(3).

[4] 高霏,王麗麗.應提倡科技學術期刊的教育及科普責任[J].科技傳播,2018(11).

[5] 張明海,黃壽恩,劉琛琛.《食品與機械》踐行社會責任的探索[J].編輯學報,2010(1).

[6] 艾斌.服務國家戰略是新時期外語學刊的責任——以推動我國語言規劃、服務“一帶一路”建設為例[J].外語與翻譯,2020(4).

[7] 馮衛.“社會責任理論”視角下體育學術期刊的使命和職責[J].佳木斯教育學院學報,2012(8).

[8] 田杰,王雅嬌,王佳.學術期刊在突發公共衛生事件中的社會責任與思考——以新冠肺炎疫情為例[J].中國科技期刊研究,2020(3).

[9] 賈馬燕.抗疫期間學術期刊編輯主體的社會責任——以《唐都學刊》為例[J].西安文理學院學報(社會科學版),2021(1).

[10] 胡筱萌,吳菲.在突發疫情中學術期刊的責任堅守及應對策略——以《內科急危重癥雜志》為例[J].湖北科技學院學報,2020(6).

[11] 王艷,袁長江.醫學期刊組織健康科普、助力抗擊疫情的實踐——以《淮海醫藥》開展健康科普活動為例[J].天津科技,2020(11).

[12] 田力.勵精更始? 高屋建瓴——《中華護理雜志》應對SARS突發疫情的做法[J].中國科技期刊研究,2003(4).

[13] 游蘇寧.從突發事件看科技學術期刊的社會責任[J].編輯學報,2003(3).

[14] 吳濤,袁天峰,崔悅,等.國內核心醫學期刊網站建設現狀及改進建議[J].中國科技期刊研究,2018(12).

[15] 張品純.牢記辦刊初心使命? 辦好中文科技期刊[J].編輯學報,2020(6).

[16] 程琴娟.重大事件對學術期刊的影響及其選題策略[J].出版發行研究,2015(1).

[17] 周華清,肖代柏.科技期刊突發公共事件出版研究——以知網“新型冠狀病毒肺炎”OA出版為例[J].出版科學,2020(3).

[18] 魯亞琳.學術期刊改革中幾個關鍵問題的再思考——兼議《關于報刊編輯部體制改革的實施辦法》[J].中國科技期刊研究,2014(8).

[19] 楊軍,劉斌亮,馬飛.《新型冠狀病毒肺炎疫情期間乳腺癌合理化診療指南》線上推廣公益項目經驗淺析[J].中國醫學前沿雜志(電子版),2020(8).

[20] CALISHER C,CARROLL D,COLWELL R,et al.Statement in support of the scientists,public health professionals,and medical professionals of China combatting COVID-19[J].Lancet,2020(10226).

[21] MIAN A,KHAN S.Coronavirus:the spread of misinformation[J].BMC Med,2020(1).

[22] BADELL-GRAU RA,CUFF JP,KELLY BP,et al.Investigating the prevalence of reactive online searching in the COVID-19 pandemic:Infoveillance study[J].J Med Internet Res,2020(10).

[23] REYES LM,ORTIZ L,ABEDI M,et al.Misinformation on COVID-19 origin and its relationship with perception and knowledge about social distancing: A cross-sectional study[J].PLoS One,2021(3).

[24] LU R,ZHAO X,LI J,et al.Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus:implications for virus origins and receptor binding[J]. Lancet,2020(10224).

[25] ZHOU P,YANG XL,WANG XG,et al.A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin[J].Nature,2020(7798).

作者簡介:吳濤(1979—),女,漢族,安徽銅陵人,空軍軍醫大學教研保障中心學報編輯部副編審,研究方向為期刊編輯與出版。

劉佳倩(1988—),女,漢族,陜西咸陽人,空軍軍醫大學教研保障中心學報編輯部編輯,研究方向為期刊編輯與出版。

崔悅(1986—),女,漢族,天津人,空軍軍醫大學教研保障中心學報編輯部編輯,研究方向為期刊編輯與出版。

黃良田(1952—),男,漢族,湖北宣恩人,空軍軍醫大學教研保障中心學報編輯部編審,研究方向為信息管理。

通訊作者:袁天峰(1968—),男,漢族,湖北孝感人,空軍軍醫大學教研保障中心學報編輯部主任、編審,研究方向為期刊編輯學及圖書情報學。(責任編輯:葉子)