近20年北部灣濱海濕地景觀格局變化分析

陳思帆,楊愛霞,鄧 凱,梁桂仙,周俞含,農艷群,邱洪巾

(北部灣大學 資源與環境學院,廣西 欽州 535011)

1 引言

濱海濕地位于海陸相互交匯地帶,受陸地生態系統與海洋生態系統兩方面的作用。在提供鹽類物質、旅游與海洋生物資源的同時對維持生物多樣性具有重要意義[1]。經濟社會的高速發展和人類生產活動的日益頻繁深刻地影響著下墊面的變化,使得土地利用與景觀格局發生改變[2],濱海濕地作為全球濕地重要組成部分具備重要生態環境效益與現實經濟效益,受國內外學者廣泛關注,并開展了大量土地利用變化,景觀格局演變研究[3~12]。我國濕地類型眾多,濱海濕地是重要組成部分。本文針對廣西沿海3個典型濱海濕地分布區,基于支持向量機分類法對其2000年來3個時期遙感影像進行分類,分析景觀格局時空變化。

2 研究區概況

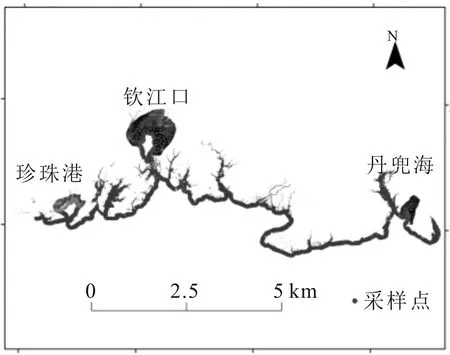

北部灣濱海區域河流眾多,水熱充足,多泥沙沉積,灘涂面積較大,紅樹林為濱海區域特色物種。珍珠港、欽江口、丹兜海紅樹林分布集中,故此將這3個區域作為研究區。

圖1以海岸線為中心向海一側做2 km的緩沖區與陸地區域合并為研究區。

圖1 研究區地理位置

3 數據與方法

3.1 數據來源

研究所需要的遙感影像均是從地理空間數據云(http://www.gscloud.cn/)下載而來,云量均小于10%,且影像成像時間為10~12月左右,包括2000年11月30日與12月6日Landsat7 ETM遙感影像,2006年11月30日landsat-5 TM遙感影像,因2006年部分研究區受云層影響,故用2005年11月21日landsat-5 TM代替部分研究區圖像,2017年數據采用12月8日和10月28日Landsat-8 OLI衛星影像,分辨率均為30 m,均已進行輻射定標,大氣校正,圖像裁剪等預處理。

3.2 研究方法

3.2.1 土地利用分類方法

采用支持向量機算法,參考《濕地公約》與有關文獻[13],根據研究目的,結合廣西濱海濕地土地利用開發特點,將廣西濱海濕地土地類型分為紅樹林、互花米草、養殖水塘、自然水域、耕地、建設用地、林地七大類。利用Google earth找出各區相應歷史影像進行隨機采點生成感興趣區輔加以實地野外考察數據進行精度驗證,結果表明,各期各區域的各地類精度均大于80%,Kappa系數大于85%,符合精度要求。

3.2.3 土地利用動態度

土地利用動態度能反映某一區域在某一時間范圍內土地利用類型的變化強烈程度[14],本次研究采用單一土地利用動態模型。

(1)

式(1)中:k為某類土地類型變化動態度;Ub為終期土地數量;Ua為初期土地數量;n為初期和末期跨越的時間長度,單位為年。

3.2.4 土地利用轉換矩陣

土地利用轉換矩陣能從定量上反映某一區域各土地利用類型之間相互轉換情況[15]。本次研究選擇利用ArcGIS10.5分別得到各區域土地利用轉變矩陣。

3.2.5 景觀格局指數

本次研究利用Fragstats4.2軟件,根據有關文獻[16~18],結合具體情況選擇用CONTAG(Concagion)反映景觀中不同類型斑塊的聚集或擴展程度,SHDI(Shannon′s diversity index)反映景觀的異質性,NP(Number of patches)反映破碎化程度,AI(Aggregation index)反映同類型地塊的相鄰程度,同類型斑塊越分布越緊密聚指數越高[24]。

4 結果與分析

4.1 土地利用狀況與變化

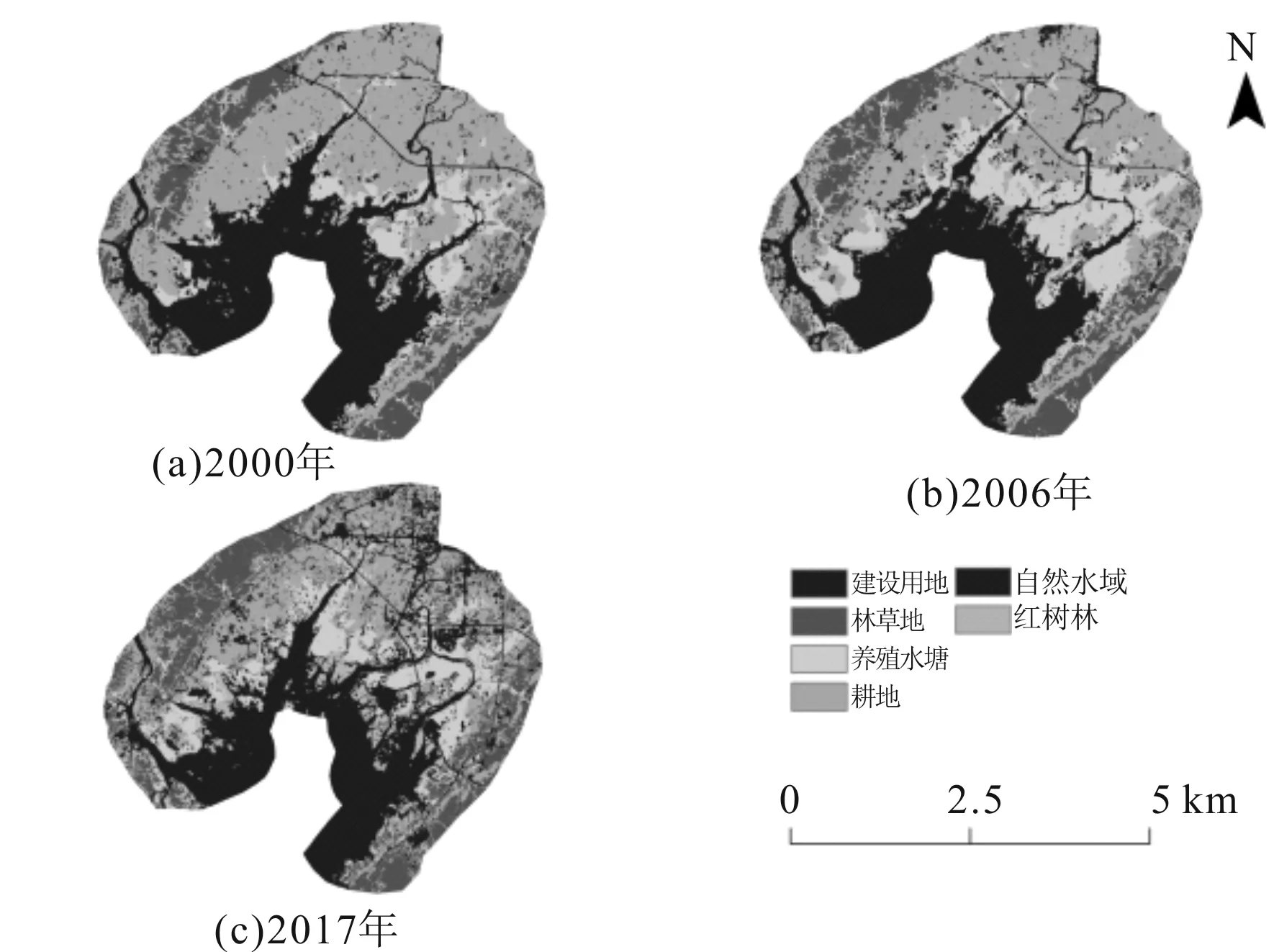

由圖2可知,珍珠港區域紅樹林斑塊2000-2017年間逐漸破碎,小斑塊增多。由表1可知,自然濕地與人工濕地面積都有一定程度萎縮。欽江入海口區域耕地占地最多,養殖水塘先增后減,總體上呈增長狀態,面積占比較大。建設用地呈持續增長狀態,由圖3可知,道路建設用地增多,人造地表向海域一帶延伸。紅樹林面積占比重最小,但一直處于持續增長態勢。空間上,河口西側養殖水塘增多,耕地向后方縮退,養殖水塘同時也向水域一側擴展。表1與圖4知,丹兜海區域紅樹林面積總體變化不大,互花米草面積增大,空間分布上由在東南側向北蔓延,珍珠港與欽江口區域目前無此分布。

圖3 欽江口土地利用類型

圖4 丹兜海土地利用類型

表1 2000、2006、2017年各區域地類面積

圖2 珍珠港土地利用類型

4.2 土地利用單一動態度和轉換

由表2知,2000~2017年期間,珍珠港自然濕地與人工濕地都呈現略減退狀態,欽江口區域自然濕地處增長狀態,養殖水塘總體上增長。南流江口紅樹林在2000~2006年間略減少,2006~2017年增長較快。互花米草作為侵略物種在2000~2006年動態度為-1.28%,可見得到生長得到控制,2006~2017年期間動態度為14.03%,呈現復發態勢,養殖水塘增長快速。鐵山港2006~2017年期間自然濕地與人工濕地處于衰減態勢,丹兜海區域紅樹林動態變化不大,互花米草從一直處于增長狀態。

表2 2000~2017年各區域單一土地利用動態度 %

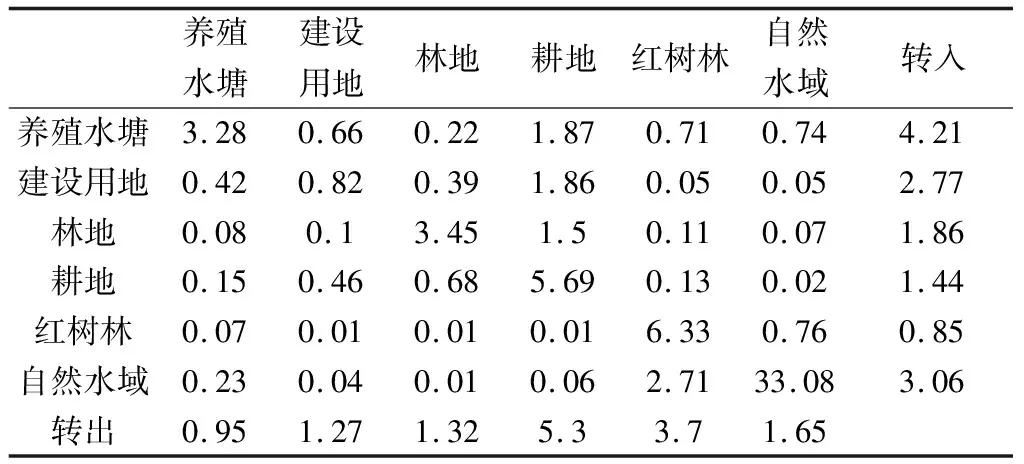

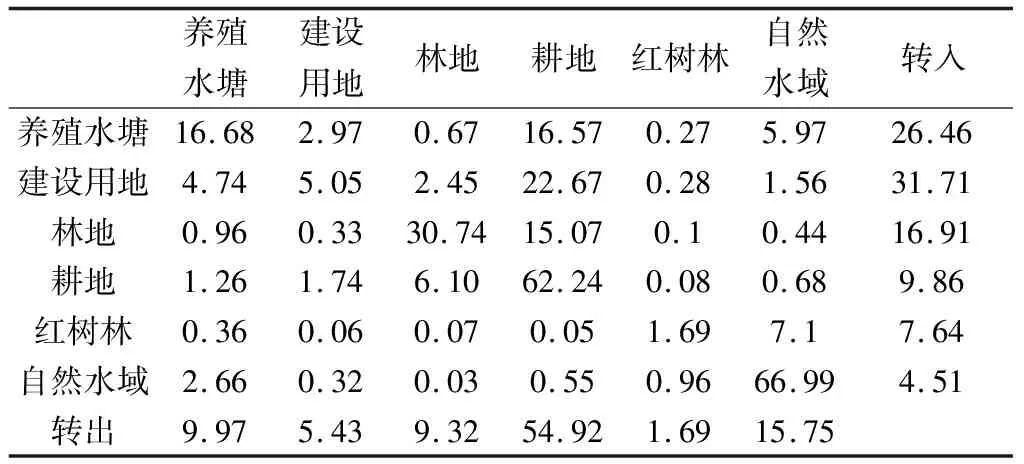

由表3可知,珍珠港區域2000~2017年耕地轉出最多,主要轉變為養殖水塘和建設用地與一部分林地。其次是紅樹林轉出最多,共轉出3.7 km2,紅樹林處于減退狀態,其主要轉出地類除自然水域占主要,養殖水塘占一部分,說明養殖水塘對紅樹林棲息地造成了影響。養殖水塘被轉入最多。

表3 2000~2017年珍珠港土地利用轉移矩陣 km2

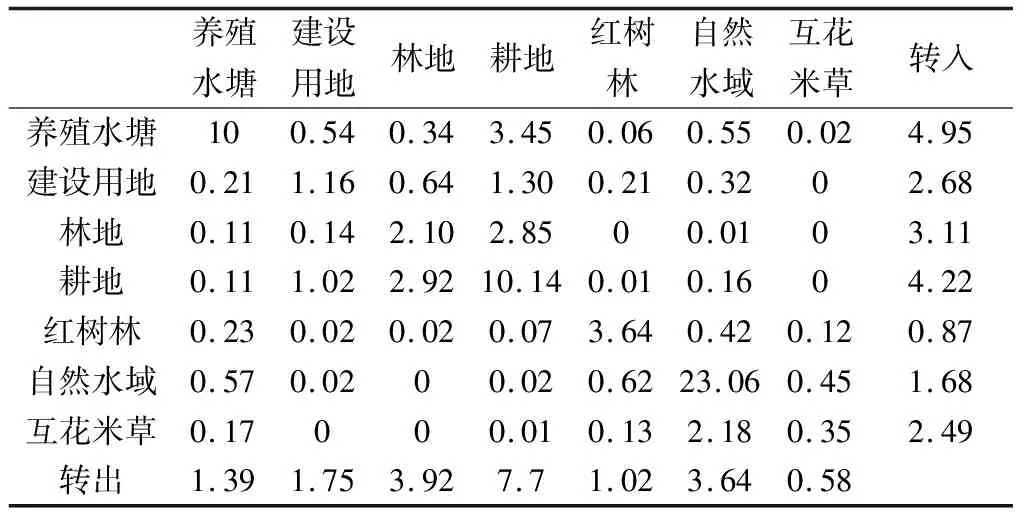

由表4知,欽江口區域各地類不同程度向建設用地轉入,說明城市化不斷發展,對外經濟交流的需要,建設用地不斷增多,并向海域延伸填海造陸修建人造地表進行港口建設。紅樹林主要由自然水域轉入,說明進十幾年來對環境的重視,對紅樹林進行了保護與人工栽植,使得紅樹林生長范圍擴大。養殖水塘范圍增大,主要為耕地轉入,反映出此地主要農業結構由種植業向養殖業的轉變,而有一部分為自然水域轉入,說明有人為向海域擴大養殖水塘,圍海造田行為。

表4 2000~2017年欽江口土地利用轉移矩陣 km2

由表5知,丹兜海區域養殖水塘范圍擴大,主要由耕地轉入,紅樹林轉出大于轉入,主要轉變為自然水域,一部分轉變為建設用地與互花米草。互花米草繁殖范圍擴大。

表5 2000~2017年丹兜海土地利用轉移矩陣 km2

4.3 景觀格局變化特征

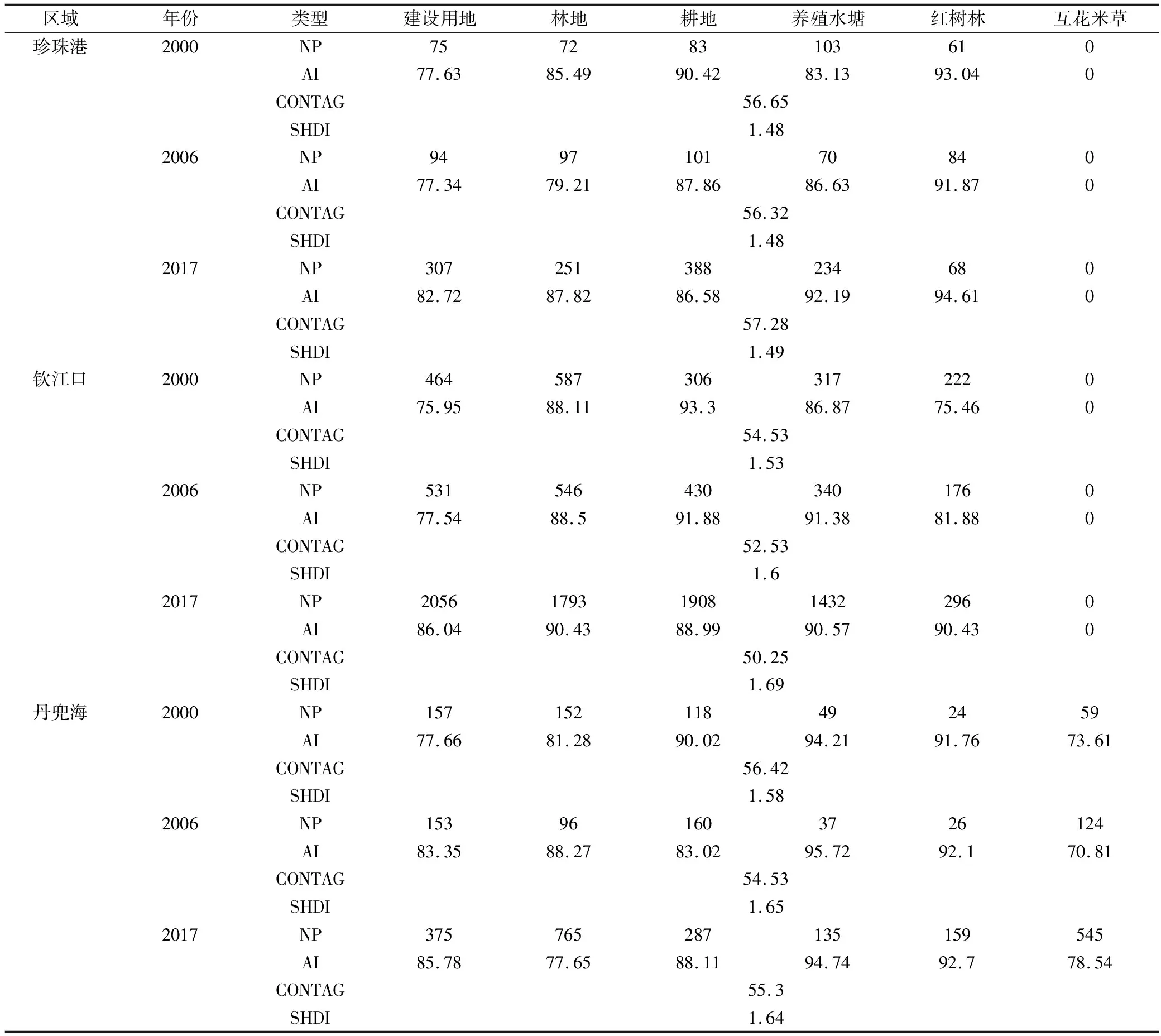

由表6可知,珍珠港區域紅樹林斑塊數量先增多后略減,聚集度保持在90以上,聚集度較高,總體變化不明顯。耕地、建設用地與林地斑塊數量增加明顯,耕地聚集度持續下降,景觀水平上蔓延度指數與香農多樣性指數變化不明顯。

表6 三大研究區域景觀格局指數

欽江口區域紅樹林斑塊數量總體增加,聚集度指數增高。景觀水平上,蔓延度指數持續下降,香農多樣性指數持續上升,說明該區域近年來土地利用多樣化程度,景觀破碎化程度持續增高。

丹兜海區域蔓延度指數在50~60之間,香農多樣性指數均總體增高,各地類斑塊數量總體增加,區域土地利用多樣化程度有增高。

5 結論

2000~2017年3個典型研究區在土地利用變化與景觀格局方面差異與相似并存。珍珠港與丹兜海區域紅樹林都有不同程度減少,欽江口相反,17年間紅樹林總體面積增加。珍珠港,欽江口區域耕地都呈減少趨勢,養殖水塘面積增長快,各區域相當部分耕地向養殖水塘轉變。紅樹林主要向養殖水塘與建設用地轉變或退化,一部分紅樹林轉變為互花米草。紅樹林與養殖水塘聚集度指數依然較高,由于其他景觀類型破碎化程度高,區域各地類斑塊數量增加明顯,整體景觀破碎化依然嚴重。互花米草作為入侵物種在空間分布上存在差異,本研究中主要分布于丹兜海,位于廣西北部灣沿海西部地區的珍珠港和及欽江口尚未發現。