穴位電刺激復合全身麻醉在婦科腹腔鏡手術中應用的效果觀察*

苑輝 李星 趙曉丹 韓小克 張嶺山 曹麗美

邢臺不孕不育專科醫院,河北 邢臺 054000

腹腔鏡由于微創傷、輕疼痛,速恢復等特點在臨床得到廣泛應用,但患者術后仍存在手術切口疼痛,肩部疼痛。也有不少患者術后惡心嘔吐的情況比較嚴重。一般預防方法常采用靜脈注射鎮痛、止吐藥物,但屬于全身用藥,易發生過度鎮靜、呼吸抑制、惡心、嘔吐等不良反應。本研究擬探討穴位電刺激復合全身麻醉對婦科腹腔鏡手術患者術中、術后諸證的調節效果,為改善我院婦科腹腔鏡手術患者的術后不良體驗提供一種新的選擇。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2019年3月-2019年12月在我院手術的90例腹腔鏡婦科手術患者,擇期全麻下行腹腔鏡手術,ASA Ⅰ或Ⅱ級,年 齡20~40歲,體 重50~80kg,心、肺、肝、腎等功能未見異常,術前未使用影響神經系統的藥物。患者隨機均分為3組:使用穴位電刺激組(A組);靜脈注射氟比洛芬酯、昂丹司瓊組(B組);常規麻醉組(C組),各組30例。

1.2麻醉 患者術前常規禁食禁飲8~12h,不用術前藥。入室后監測患者ECG、NIBP、HR、SPO2及ETCO2,開放上肢靜脈通路。麻醉誘導:依次靜脈注射舒芬太尼、維庫溴銨、丙泊酚,2~3min后置入雙腔喉罩,行機械通氣。CO2氣腹壓力為12mmHg。麻醉維持用丙泊酚、瑞芬太尼靜脈泵入。 ETCO2維持在30~45mmHg之間。三組患者的麻醉誘導及術中的麻醉維持標準相同。

A組在術前30分鐘使用穴位電刺激,取穴內關、合谷、三陰交、足三里,刺激強度為2:100Hz,手術結束前不給予鎮痛藥物及止吐藥物。B組在手術結束前10分鐘,靜脈注射氟比洛芬酯50mg、昂丹司瓊4mg預防術后疼痛及術后惡心嘔吐;C組常規麻醉,不給于預防術后疼痛、惡心嘔吐等的治療。

1.3觀察指標 記錄患者的一般情況和麻醉時間。維持麻醉狀態的藥物用量和平均動脈壓的波動(入室時的基礎平動脈壓、麻醉誘導后及喉罩置入后的平均動脈壓)。記錄術后,包括術后即刻、8小時、16小時、24小時四個時間段患者的疼痛程度(使用VAS疼痛評分記錄)、惡心嘔吐情況(0分無惡心嘔吐,1分有惡心但無嘔吐,2分輕度嘔吐,3分嚴重嘔吐)情況。

2 結 果

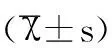

3組患者年齡、體重等一般資料和術中瑞芬太尼用量、手術麻醉時間差異無統計學意義,而丙泊酚的使用量A組明顯小于其他兩組,差異有統計學意義(表1)。

表1 患者一般情況和術中用藥情況比較

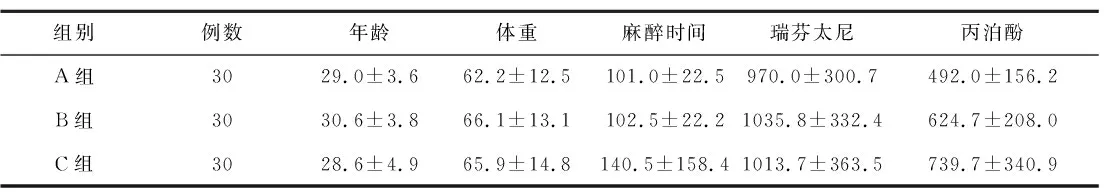

術后疼痛VAS評分:A組與B組相比,僅肩痛兩組差異有統計學意義,其余差異無統計學意義;A組與C組相比,在術后即刻、8小時、16小時及肩痛方面差異有統計學意義,術后24小時兩組之間沒有統計學意義。(表2)。

表2 VAS評分對比

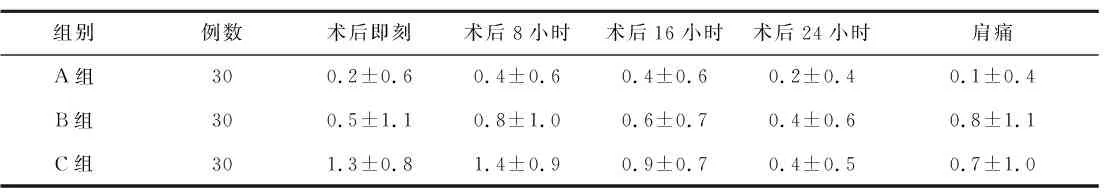

術后惡心嘔吐:A組與B組相比,在術后即刻、16小時、24小時(*無法計算t,兩組的標準差都為0)差異無統計學意義,術后8小時的差異有統計學意義P<0.05(P=0.04)。A組與C組相比差異有統計學意義P<0.05。(表3)

表3 術后惡心嘔吐

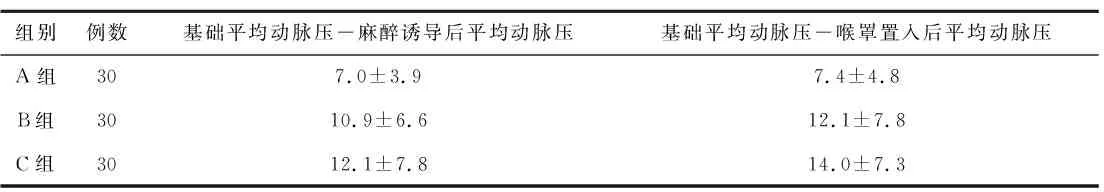

麻醉前與麻醉誘導后、喉罩置入后血壓波動的比較:計算每組基礎平均動脈壓與麻醉誘導后、喉罩置入后的平均動脈壓之間的差值,A組與B、C組相比,血壓波動較低,P<0.05,差異有統計學意義,;B組與C組相比差異無統計學意義,P>0.05。(表4)

表4 平均動脈壓波動

3 討 論

腹腔鏡手術后患者可出現不同程度的疼痛,如不進行疼痛處理,有患者可至中度疼痛,其肩部疼痛又是腹腔鏡手術術后比較特殊的不良反應,可引起患者術后的不良體驗。術后惡心嘔吐亦是婦科腹腔鏡手術發生較多的不良反應,影響患者的術后康復。隨著ERAS觀念的興起,各種手術在追求無痛的同時,更加注重圍手術期的安全,術后的快速康復,針藥復合麻醉必將成為一種趨勢,手術中應用可減少麻醉藥物的副作用,降低術后疼痛及并發癥,使患者術后恢復時間縮短[1]。穴位電刺激可以更好的激發經氣,活血行氣,改善腸道血流,一定程度的改善了惡心嘔吐的胃腸道反應。

手術前,患者心情焦慮煩躁,使疼痛閾值大大降低,內關穴為心包經絡穴,又為八脈交會穴,《針灸甲乙經》指出:"心澹澹而善驚恐心悲,內關主之",內關既可治療疼痛,又可寧心靜神[2]。合谷為大腸經之原穴,為鎮靜止痛之要穴[3]。現代研究表明,針刺合谷可增加中樞神經系統內源性鎮痛物質 (內啡肽 )釋放 ,是全身鎮痛要穴。足三里乃足陽明胃經的合穴,所謂"肚腹三里留",故足三里對腹部疼痛效果甚佳。現代研究表明,足三里可以調整腎上腺素,抑制胃酸分泌,調節胃腸運動,有效的防止了阿片類藥物引起的惡心、嘔吐、腹脹、便秘的胃腸道反應。

本研究主要選取內關、合谷、足三里和三陰交,其在臨床中起到了較好的止痛及降低術后并發癥的作用,值得臨床推廣。