我國壽險業發展的影響因素分析

——基于個體與市場層面的比較分析

劉余慶 復旦大學經濟學院

本文通過從個體層面、市場層面對我國壽險業發展的影響因素進行定性分析,找出了兩個層面有可能影響我國壽險業發展的因素:收入水平、受教育水平、年齡結構、社會基本保障、性別、通貨膨脹、經濟發展水平等。然后在Logit 模型基礎上,利用5449 份“中國健康與營養調查(CHNS)”數據進行個體層面實證分析,結果顯示:年齡A、性別G、收入I、學歷水平E、社會基本保障S 對個體壽險需求有顯著影響,城鄉戶口影響作用則不顯著。再在面板數據固定效應模型基礎上,利用30個省份2002年至2019年數據進行實證分析,結果顯示:地區生產總值、地區通貨膨脹率、地區城鄉居民人均可支配收入、老年人口比對壽險業發展有顯著影響,受教育水平影響則不顯著。兩者實證結果對比分析可得:在我國壽險業發展過程中,個體與市場兩個層面影響因素的作用方向基本一致。

一、引言

我國保險業自1980年恢復以來,經過幾十年的發展,實現了高速增長。2020 年底,我國保費規模由1980 年的4.6 億元,快速増長到2020 年的4.5 萬億元,保費收入超越日本,位居世界第二,保險公司總資產規模也達到了23.3 萬億元。但2019 年我國保險密度430 美元,位列全球第46 位;保險深度4.3%,位列全球第38 位,和全球平均水平相差1.56 個百分點,明顯落后于美國、日本等國家,這和我國“全球第二大經濟體”的稱號極其不匹配。

2017年5月,原保監會出臺了134號文件《關于規范人身保險公司產品開發設計行為的通知》,標志著“保險姓保”的強監管周期開始。同時,伴隨著中等收入群體的逐漸崛起與人口老齡化,未來幾年,如何實現高質量發展是我國壽險業要解決的重要課題之一。

本文擬從個體層面、市場層面兩個角度研究壽險業發展的影響因素,以期促進我國壽險業高質量發展。

二、文獻綜述

學者們在研究壽險業發展的相關理論時,主要通過實證分析法研究對壽險業發展產生影響的因素,希望找到這些影響因素和壽險業發展之間的定量關系,并進一步驗證其研究成果的正確性。

從市場層面而言,國外從20 世紀90 年代就開始研究各項宏觀因素對壽險業發展的影響。學者們提出,撫養比、預期壽命、收入水平、教育水平、老齡化程度等因素會在一定程度上增加一個國家的壽險需求,如Brown 和Kim(1993)、Outreville(1996)、Beck和Webb(2003)、Levy(2004)、DonghuiLi(2007)、Jordan(2012)等。針對中國的研究也有類似發現,Chengjiang(2015)重點分析了對我國壽險需求產生影響的因素,發現我國壽險需求會隨著預期壽命的增加而增加。另外,收入水平、環境因素、老年撫養比、教育水平等諸多因素都會對中國社會的壽險需求產生較大的影響,但這些因素的影響程度和影響方向各有不同。從個體層面而言,對壽險業發展影響因素的研究較少,Sarkodie 和Yusif(2015)對256 名居民進行了問卷調查,并將收集起來的問卷調查數據進行邏輯回歸分析。分析結果表明,壽險需求會隨著年齡的增加而下滑,家庭撫養人數的增加則會促進社會壽險需求的遞增。

國內學者大多根據國外學者提出的研究框架,結合我國國情,對我國壽險需求的影響因素進行系統性分析。如,卓志(2001)收集了我國在1986 年到1995 年之間的壽險數據進行實證分析,重點探討了我國社會壽險需求所受到的影響因素,在實證分析中發現,社會保障制度改革、教育水平、國民收入水平、家庭中被撫養人口、社會老齡化情況等因素,都會對社會的壽險需求產生較大的影響,且這些因素普遍與壽險需求呈現顯著的正相關關系。楊舸、田澎等(2005),趙桂芹(2006),夏益國(2007),朱銘來(2007),孫學英、潘海濤(2007),陳玉領、居春光(2009)等的研究也得出了相應的結論。為了深入分析壽險業發展的影響因素,張連增、尚潁(2011)收集了我國31 個省份在2007 年到2011年的省際面板數據,并構建了模型進行回歸分析得出,人口老齡化程度越深,越能夠促進我國人身保險市場的可持續發展。鐘春平、陳靜(2012),張沖(2013),王皎(2014),敖玉蘭(2015),唐廣應、展凱(2016)亦用31個省份面板數據進行計量分析,得出了相應影響因素與壽險業發展的定量關系。

盡管已有文獻從多個影響因素角度研究了壽險業發展問題,但從個體角度做壽險消費的影響因素定量分析的文獻并不多見。本文將構建一個個體層面壽險消費的Logit 模型,利用“中國健康與營養調查(CHNS)”數據進行計量估計,并對結果進行分析,且在同一背景下,對市場層面的壽險業發展進行相應的實證分析,然后將兩個實證結果進行比較分析。

與現有研究相比,本文的主要貢獻在于以下兩方面:(1)構建了個體層面壽險消費的Logit 模型,并利用“中國健康與營養調查(CHNS)”數據進行計量估計,得出單個個體在壽險消費時的影響因素及其作用。(2)在同一大背景下,比較同一影響因素在宏觀層面與微觀層面對壽險業發展的影響及其作用。

三、壽險業發展兩個層面的影響因素模型設定

(一)個體層面

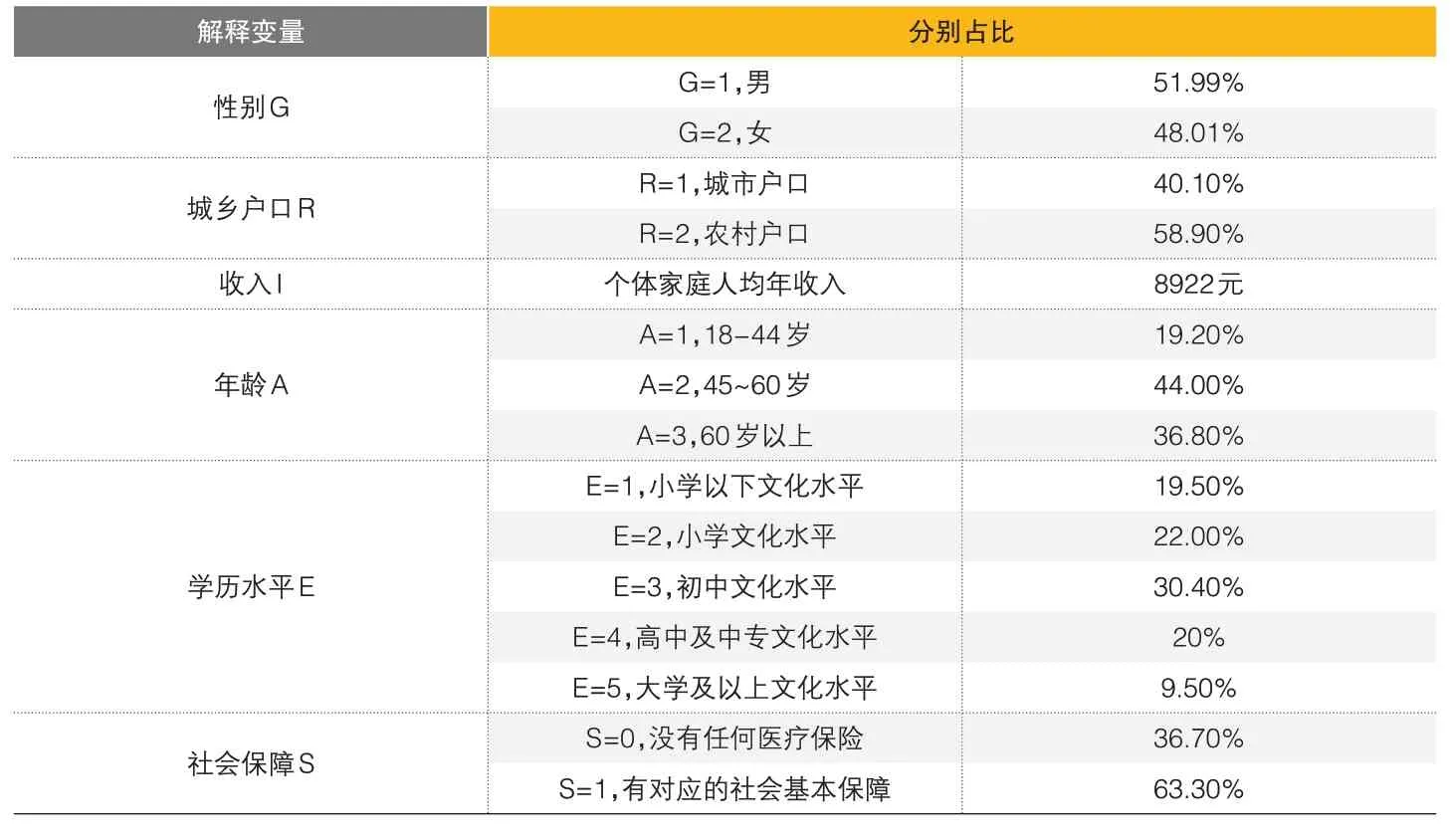

借鑒Sarkodie 和Yusif(2015)的分析,本文選擇6個變量作為實證分析的對象,6個解釋變量分別代表不同的個體特征,滿足壽險消費的研究需求,如下所示。

1.性別。以往分析顯示,性別一定程度上會影響壽險的消費、發展。本文用G 來代表男女,G=1說明個體為男性,G=2則是女性。

2.城鄉戶口。個體城鄉戶口的不同,一方面會影響個體的收入水平與消費水平,另一方面也會影響個體對于壽險的購買意愿。本文用R來代表城鄉戶口。R=1是指城鄉戶口中的城市戶口,R=2則是非城市戶口。

3.收入。個體的收入水平較高,其生活消費層次也越高,壽險消費也會越高。但是需要注意的是,本研究中的收入指的是個體家庭的人均年收入,即包括這一年中家庭所有的工資、獎金、補貼及各種福利在內的全部綜合收入減去其當年內所有支出的金額的人均數。本文采用收入的對數作為解釋變量,用I來表示。

4.年齡。人的身體免疫力隨著年齡的增加在不斷降低,對于外界病毒的抵抗力也逐漸衰弱,因此很容易出現身體疾病,壽險的消費意愿也就越強。按世界衛生組織的相關規定,將調查個體進行分組研究,分成少年組、青年組、中年組以及老年組。年齡在0歲到17 歲之間是少年組,年齡在18 歲到44歲之間是青年組,年齡在45 歲到60 歲之間是中年組,年齡在60歲以上是老年組。由于本文的研究對象是個體的壽險消費,在我國少年組的人群是沒有收入的,沒有壽險消費的能力,因此本文將“少年組”樣本剔除,只留青年組、中年組、老年組三個組別。本文用A 指個體所在的年齡組,其中A=1 表示其處在青年組,A=2表示其處在中年組,A=3表示其處在老年組。

5.學歷水平。個體的學歷水平即受教育水平對壽險消費的影響較大。一方面,學歷水平高的個體同時具有較高的經濟水平、較高的消費能力;另一方面,學歷水平高,風險意識與風險管理意識較強,壽險消費更加普遍。本文將研究對象按受教育程度區分,設置了小學以下、小學、初中、高中及中專、大學及以上學歷五個研究小組。本文用E表示研究個體的受教育情況,分別使用數字1 到5表示不同的受教育程度,從低到高,文化水平逐漸提升。

6.社會保障。目前國人的保險意識較為淡薄,很多人認為有社保即可,因此在我國社保對商保的替代性很強。本文將研究個體分為兩組,即有社保組和無社保組。本文用S 表示社保分組,其中,S=0 代表沒有任何醫療保險,S=1代表有社會基本保障。

由于壽險消費與這些影響因素都是非常難以量化的,因此本文將個體的壽險消費變為離散型的因變量,F=0 表示個體沒有壽險,F=1 表示個體有壽險。一般線性回歸模型,其中的因變量是連續的,滿足數據的連續性分析,因此本文采用非線性計量回歸模型。另,由于Probit模型對數據的要求很高,需要數據呈現正態分布,存在較大難度,所以本文基于個體的研究都是建立在Logit 模型基礎上實現對數據的線性分析。

(二)市場層面

從市場層面出發,進一步研究宏觀層面上的四類因素:經濟因素、人口因素、社會因素、風險因素對壽險業發展的影響及其程度。

1.被解釋變量Y設定

一些研究分別選用了壽險密度、壽險深度、壽險保費收入作為被解釋變量,一方面,本文主要研究的是壽險業發展的影響因素,壽險保費收入最能代表發展程度;另一方面,壽險密度和壽險深度的分母人口數和GDP與被解釋變量相關性較強,為避免對估計結果產生誤差,本文采用壽險保費收入作為被解釋變量Y。

?表1 Logit模型解釋變量描述性統計

2.解釋變量設定

通過前人的分析以及數據整理,篩選出5 個能夠量化的解釋變量進行計量分析,分別是地區生產總值、地區通貨膨脹率、地區城鄉居民人均可支配收入、老年人口比、受教育水平。

gdp:地區生產總值。衡量該地區經濟發展水平,即壽險業發展的經濟環境水平。

inf:地區通貨膨脹率。通脹率對壽險有較大的影響,但通脹率對壽險業發展的作用,還需要深入研究。本文研究的是省級層面,很多省份沒有CPI的官方數據,因此本文用GDP平減指數代替通脹率,計為inf。

di:地區城鄉居民人均可支配收入。用來代表各省份城鄉居民對壽險的購買力水平。

old:老年人口比。人口年齡結構也是影響壽險消費的重要因素。一般隨著年齡的增長,人體免疫力下降,身體出現各類疾病的風險也會隨之升高,因此很多人認為這類人群購買壽險的概率增大,但是這只是一些人的主觀印象,不能夠代表實際的壽險消費情況,本文用老年人口比作為自變量,研究其在壽險消費中的作用。

edu:受教育水平。人們的風險防范意識會隨著其受教育程度的提高而越來越強,進而促進壽險業的發展。本文選擇各省份的教育資金投入代表該地區的受教育水平,教育資金投入越高,受教育水平越高。

因此,本文將壽險保費收入(百萬元)、地區城鄉居民人均可支配收入(元)、地區生產總值(億元)、地區教育資金投入(萬元)的絕對值取對數,用其對數值進行面板數據分析。此時,Y代表壽險保費收入的對數,gdp代表地區生產總值的對數,di 代表地區城鄉居民人均可支配收入的對數,edu 代表地區教育資金投入的對數。

四、數據來源及實證分析

(一)個體層面

1.數據來源及描述性統計

本文借助Logit 模型實現數據的回歸分析,數據來源為“中國健康與營養調查(CHNS)”,采用的數據是最近一次2017年的跟蹤調查數據。為保證研究的科學性,只保留變量完整的樣本。結合上述的研究分析,將0到17歲這部分調查對象的樣本剔除,整理后共獲得5449 份有效樣本。本文對樣本進行描述性分析結果見表1。

2.實證分析

本節通過R語言創建Logit模型,實現對樣本的代入分析,模型分析如下。

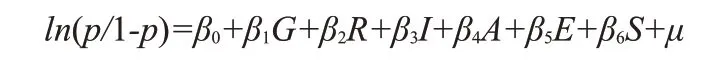

本節回歸方程的表達式為:

μ為隨機擾動項。

在進行Logit回歸分析前,由于自變量較多,先進行單因素分析。

(1)單因素分析

首先,對自變量逐一進行單因素Logit分析,可以發現具有統計意義的因素有年齡A、性別G、城鄉戶口R、收入I、學歷水平E、社會保障S,因此Logit回歸模型中,納入這些自變量。

?表2 單因素分析結果

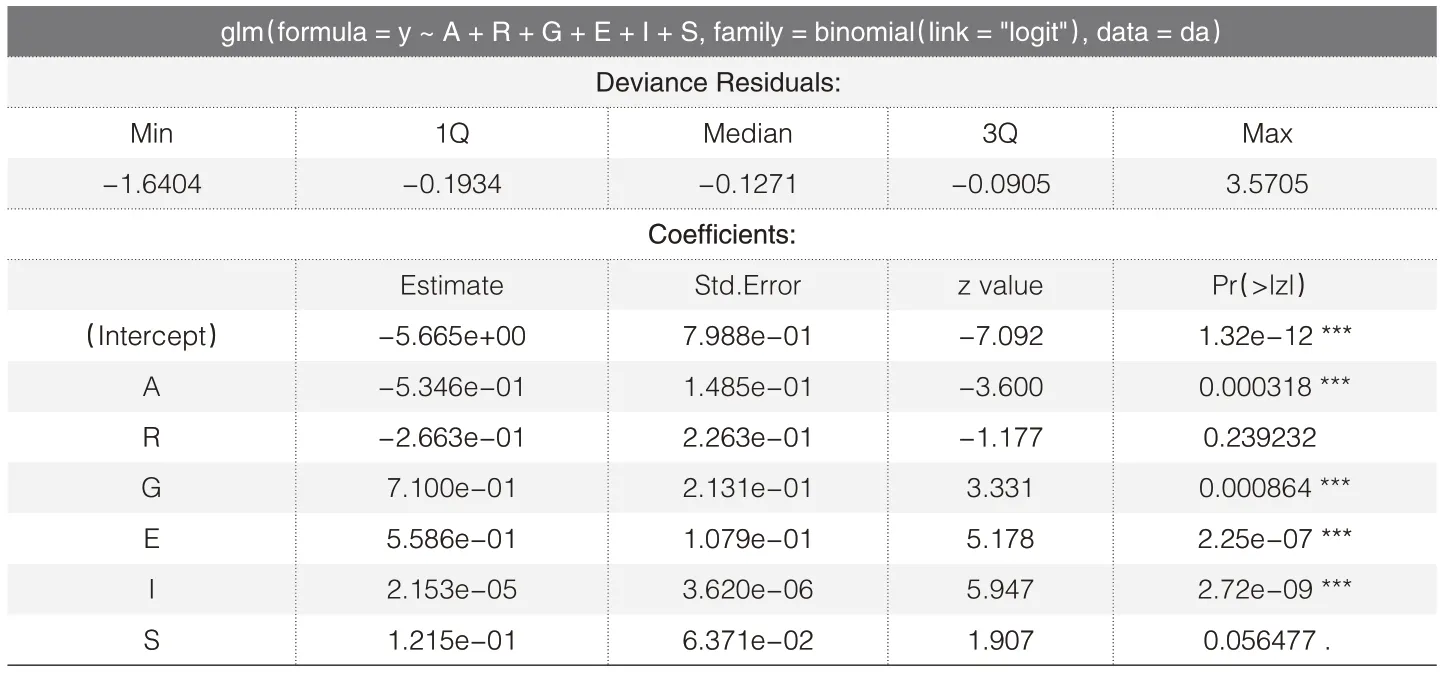

(2)整體回歸分析

在將自變量代入模型研究之前,在線性關系方面對數據分析得出,變量方差膨脹因子(VIF)值都不會超過4,說明變量在線性關系中存在共存的情況。再運用R 語言對模型進行計量分析,結果見表3。

根據上述數據分析,結合我國目前的發展態勢得出,我國現階段影響個體壽險消費的主要因素有年齡A、性別G、收入I、學歷水平E、社會保障S等5個變量。

具體來說,個體年齡分為三個區間18~44 歲、45~60 歲、60 歲以上。從概率上而言,個體年齡處于60歲以上的,購買壽險的可能性比45~60 歲的個體更低,同樣,45~60 歲階段的個體購買可能性比18~44 歲的個體更低。在其他變量不變的情況下,18~44 歲的個體購買壽險的概率比45~60 歲的個體高42%。一般情況下,60 歲以上個體由于年齡的增加,健康風險越來越高,能購買的壽險產品也越來越少,且能購買的壽險產品性價比也比較低。同時60 歲退休以后收入越來越低,購買壽險的概率較45~60 歲、18~44 歲個體降低。全國來看,受教育程度越高,個體更可能傾向于購買壽險。各學歷水平組購買壽險的比例具有較大差異。文化水平較高的人群對于壽險有更好的理解,可以明白其潛在的內涵,接受壽險消費的方式,也可以體會到壽險對于人生的重要性和意義,故更有可能購買壽險。在其他變量不變的情況下,大學及以上學歷水平的個體消費壽險的概率是高中及中專學歷水平的1.75 倍(即高出75%)。

?表3 整體回歸分析結果

同樣,性別也是影響壽險消費非常重要的一個因素。在實際的壽險營銷過程中,女性客戶由于比較感性且注重家庭,因而購買壽險的可能性遠大于男性客戶。從系數上看,在其他變量不變的情況下,女性個體購買壽險的概率是男性個體的2.03倍(即高出103%)。

收入水平越高,人們越可能傾向于購買壽險,人壽保險實質上是一種商品,因此在針對不同群體的研究過程中,壽險消費的基礎是擁有充足的資金儲備。從系數上看,在其他變量不變的情況下,收入每增加1萬元,購買壽險的概率就會增加20%。

有社保的個體,更加重視自身保障,更傾向于壽險消費。這與最初的設想有一定出入,但深入研究后可以發現,沒有社保的個體中有一大部分屬于農村戶口,消費水平較低,從而導致購買壽險的概率降低。從系數上看,在其他變量不變的情況下,有社保的個體購買壽險的概率是無社保個體的1.12倍(即高出12%)。

(二)市場層面

1.數據來源及描述性統計

《中國保險年鑒》是1998年開始編撰的,此前的數據缺失嚴重,并且,2001 年老年人口占比數據缺失,西藏的保費收入數據缺失嚴重。因此,本文選擇2002 年至2019 年全國30 個省份壽險保費收入以及相關經濟數據構建面板數據模型,進行實證分析,表4是對不同變量的描述性統計。

?表4 各個變量的描述性統計

2.實證分析

本節回歸方程的表達式為:

uit為隨機擾動項。

(1)面板數據單位根檢驗

本文研究之前需要對面板數據進行單位根分析,確保數據的科學性穩定性,避免出現研究無意義的情況。本文選取了假設存在不同單位根情況下的ADF-Fisher 檢驗。檢驗結果如表5所示。

?表5 ADF檢驗結果

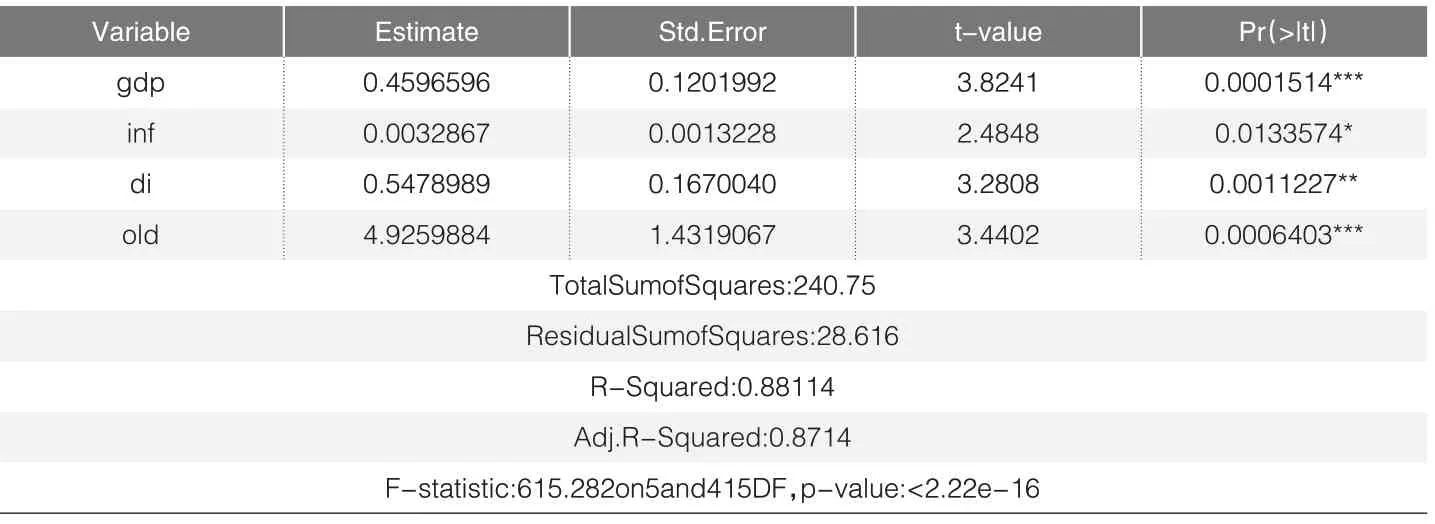

從表5中可以看出,ADF檢驗中,Y、gdp、di、old、edu 都在1%水平上顯著,inf 在5%水平顯著,體現出變量的穩定性。下面是結合實際需求開展的模型回歸分析。

?表6 F檢驗結果

?表7 Hausman檢驗結果

(2)面板模型的選擇

本文首先進行F 檢驗,P 值小于0.01,非常小,不應使用混合面板模型,同時,Hausman驗證的P值很小,相比0.01還有很大差距,故原假設不成立,使用固定效應模型。因此,本文使用上述分析得出的模型展開線性分析,數據分析結果見表8。

根據逐步回歸的結果,剔除不顯著的變量edu,模型的擬合優度R-Squared 為0.88114,調整后的R-Squared 為0.8714。因此,得到的模型的擬合優度比較理想。該計量模型的實際應用型較好,可認為壽險保費收入與地區生產總值、地區通貨膨脹率、地區城鄉居民人均可支配收入、老年人口比這4個指標有顯著性的關系。計量模型為:

(3)計量模型回歸結果的分析

結論一:經濟發展水平的提高能夠促進壽險業的發展。

地區生產總值(gdp)在1%的顯著性水平下通過t檢驗,且地區生產總值每上升1%,壽險保費收入就上漲0.4597%,這說明地區生產總值在市場層面對壽險保費收入有一定的影響。地區生產總值越高,該地區的經濟發展水平越高,壽險保費收入也越高,東部地區GDP 高于中西部地區,東部地區的壽險業發展速度更快。

結論二:地區通貨膨脹率對壽險保費收入有一定影響。

地區通貨膨脹率(inf)在10%的顯著性水平下通過t檢驗,且地區通貨膨脹率每上升1%,壽險保費收入就上漲0.0033%,這說明地區通貨膨脹率在市場層面對壽險保費收入也有一定的影響。在通貨膨脹的影響下,人們會追求保值的產品,投資型壽險產品是具有法律效應的保值產品,在通貨膨脹的大背景下,其發展迅速。因此,通貨膨脹率越高,對壽險業的發展產生的促進作用越明顯。

結論三:受教育水平對壽險保費收入的影響不明顯。

根據上述分析,個體的受教育水平(edu)對其保險消費決策有著重要的影響,受教育水平越高,其接受壽險消費的可能性越高。本節分析結果顯示其影響不顯著,這說明無法確定受教育水平和壽險保費收入之間存在何種聯系。目前,我國民眾的受教育水平隨著各地教育支出的增加在不斷地提高,投資理財能力也在不斷地增強,市場上可供選擇的投資理財工具也在不斷增多,導致個體的受教育水平對壽險保費收入的影響作用不明確。

?表8 面板數據逐步回歸結果

結論四:城鄉居民人均可支配收入提高能夠增加壽險保費收入。

城鄉居民人均可支配收入(di)的系數在5%的顯著性水平下通過t檢驗,且城鄉居民人均可支配收入每上升1%,壽險保費收入就上漲0.5479%,這說明城鄉居民人均可支配收入的不斷提高能夠促進壽險業的發展。一般來說,城鄉居民人均可支配收入代表民眾的購買力,是壽險發展的重要因素,但是實證分析中得出的數據還遠未達到1%的水平,這可能是受到本文研究中使用的數據來源于不同省份的影響,各省份在城鄉居民收入方面的差異使得研究數據失真,但是各省份之間收入水平確實存在差異性。

結論五:老年人口比提高能夠顯著增加民眾對壽險的需求。

老年人口比(old)的系數在1%的顯著性水平下通過t檢驗,且老年人口比每上升1%,壽險保費收入就上漲4.9260%。這說明老年人口占比的增加能夠顯著促進壽險業的發展,也是影響壽險保費收入的最為顯著的一項指標。如前述分析,老年人口的增加一方面會使保障型壽險產品價格變低,促進消費;另一方面又會提高養老的費用,大大促進投資型壽險的發展,尤其是保險公司與養老社區的結合,對兩種類型的保險都有促進作用。

五、比較分析及主要結論

從個體層面和市場層面兩個角度的模型回歸結果可以看出,收入水平(城鄉居民人均可支配收入)、年齡結構(老年人口比)對壽險保費收入有顯著的影響,其中收入水平提高對壽險行業發展產生了非常大的促進作用,老齡化拉動壽險行業的發展。而受教育水平、社會基本保障、性別在微觀個體層面影響顯著,宏觀層面的通貨膨脹率、經濟發展水平對壽險行業發展影響顯著,結果見表9所示。

不管是從微觀層面的Logit模型,還是從宏觀層面的2002年至2019年全國30個省份面板數據回歸模型,都可以得出收入對于人們保險消費的巨大影響,這充分表明隨著收入的增加,人們在人壽保險方面的投入也在不斷增加,收入與保險消費之間有著密切的聯系,人的潛在需求在經濟收入得到滿足的前提下,就會轉化為消費的欲望。現階段我國在人壽保險方面還有巨大的市場,但是受到城鄉居民收入差異的影響,低收入人群的購買欲望被制約,經濟上無法滿足購買人壽保險的條件。隨著我國經濟的發展、人們生活質量的改善、城鄉差距的縮小,這些潛在的消費人群必將形成巨大的經濟市場。

人們的受教育水平對壽險業發展的影響也較大。從微觀個體實證分析可以看出,消費者受教育水平越高,對人壽保險的有效需求也越大。雖然從市場層面的實證分析無法確定人們的受教育水平對壽險業發展的影響,但結合個體實證分析可以發現,受教育水平的提高有助于壽險業的發展。一是因為受教育程度高的人群在接受能力和經濟能力上都占據優勢,愿意并且有能力購買壽險,關心自己的生存價值;二是因為受教育程度高的人有著更好的風險管理意識,所以對于人壽保險有著強烈的購買欲望。

?表9 微觀個體及宏觀市場層面計量分析結果

在年齡方面,從微觀和宏觀兩個層面進行多角度分析。從微觀個體層面可以看出,相比青年組,中年組購買壽險意愿更為強烈,而老年組購買意愿則比中年組更強烈。而從宏觀實證分析中可以得出,和微觀分析一致,老年人口比越大,越能促進壽險業的發展。這與之前的分析是一致的,隨著年齡的增大,一方面人們的經濟實力不斷提升,購買力提升;另一方面人們的健康風險也不斷凸顯,購買壽險的意愿隨之提升。保險公司可以針對性地設計一些老年人的壽險產品,將這些壽險需求轉化成壽險保費收入。

另外,性別在微觀個體層面對壽險業發展的影響是正向的,這在保險營銷過程中體現得淋漓盡致,女性消費者相對于男性消費者而言更加感性,其風險意識、家庭觀念更強,對人壽保險的重視程度遠大于其他高收益型的金融工具。社保對人壽保險的影響也是正向的,現在社會基本保障對人壽保險存在一定的替代性,但我國沒有社保的群體已經非常少了,這類群體大部分處于社會底層,購買力不足,無法形成有效的壽險需求,因此有社保的人群相對于無社保的人群更有意愿購買壽險。由于數據原因,本文并未在市場層面對該問題進行研究。

最后,通貨膨脹率、經濟發展水平在宏觀市場層面對壽險業發展的影響也是正向的。通貨膨脹率越高,人們越傾向于選擇更加保值的金融工具,而投資型壽險恰恰是壽險公司研發出來的符合人們這類需求的產品。