論“三農”出版數字化服務的路徑與轉向

【摘 要】 信息時代,出版服務“三農”的能力得到空前提高。文章從“三農”出版的現實困境、出版服務于“三農”的路徑和服務模式轉向三個方面進行思考,提出在數字化出版的新時代,傳統“三農”出版面臨諸多困境,作為內容生產商和服務商,須順應新的形勢,探索出版業服務鄉村振興戰略的新路徑和新模式,從而彰顯出版的創新價值和創新意義。

【關? 鍵? 詞】“三農”出版;數字化;服務;鄉村振興

【作者單位】耿相新,中原出版集團。

【中圖分類號】G237.5 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2021.18.001

建設共同富裕的現代化強國,必須補齊城鄉差別和工農差別的短板,只有填平城鄉和工農方面的收入鴻溝、身份鴻溝與文化鴻溝,我國才能真正實現鄉村全面振興、全面富裕和全面發展。據2021年5月第七次全國人口普查公布數據,目前居住在鄉村的人口為5.09億人,占總人口的36.11%;美國2019年居住于鄉村的人口為5757萬人,占總人口的17.54%(數據來源于世界銀行)。西方發達國家居于鄉村人口普遍不超過20%,而從事農業生產的人口普遍不超過5%。兩相比較,鄉村振興已成為中國趕超西方發達國家的關鍵因素。作為服務業之一的出版業,如何服務于國家鄉村振興戰略,這一提問已經成為出版人的時代答卷。所幸,我們正處于互聯網、大數據、云存儲、5G和智能化的信息時代,出版服務“三農”的能力得到空前提高,本文擬從“三農”出版的現實困境、出版服務于“三農”的路徑和服務模式轉向三個方面做一思考。

一、“三農”出版的現實困境

農業出版屬于專業出版,根據《中國出版年鑒》的統計口徑,農業出版以“農業科學”的學科概念被列為22個學科出版之一。“三農”出版不同于農業科學出版,“三農”出版的內涵范疇大于農業科學出版。“三農”指農業農村農民,與其相關的出版物均可列為“三農”出版,包括農業科學技術、農村文化、農民娛樂等。本文討論的主要是“三農”出版,但在使用統計數據時,多以農業科學出版為主要依據。北京開卷信息技術公司以農業、林業、牧副漁業三板塊構成的大農業圖書細分市場監控全國零售市場,其數據不包括農家書屋和館配數據,但仍是目前最權威的監控數據。根據以上的出版分類、出版數據統計和分析工具,筆者通過對近年“三農”出版和知識傳播的觀察,發現“三農”出版面臨三大現實困境。

1.農業科學類圖書出版規模持續萎縮

作為專業出版的重要組成部分,農業科學圖書的出版發展史與新中國出版史相吻合。自改革開放以來,“三農”出版迎來20世紀80年代、90年代的第一次大繁榮,進入新世紀,自2001年開始,“三農”出版進入相對衰退期。期間,2007年農家書屋工程啟動后,“三農”出版于2009年、2010年迎來又一繁榮期,但此后隨著農家書屋的政策調整,“三農”出版再次進入萎縮期(見表1)。

由表1可知,農業科學圖書在全國出版品種總量中的占比幾乎是持續下滑的。與此同時,新出書數量也呈現徘徊不前的趨勢(見表2)。整體來看,農業出版規模占比下滑,出版品種數量長期徘徊,如果沒有類似農家書屋工程的國家政策強有力的刺激,“三農”紙質圖書的相對萎縮和增長乏力的格局恐難逆轉。

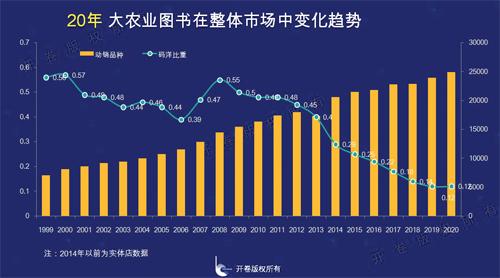

2.農業科學類圖書發行渠道持續萎縮

網絡書店的崛起,尤其是新冠肺炎疫情之后,圖書零售格局進入重大調整期。開卷數據顯示,2020年全國圖書零售市場網店與實體店銷售之比為79:21。大農業圖書作為一個細分市場,其零售格局也進入“雙減”之中——一是動銷碼洋比重持續減少,二是其市場規模和成長性持續遞減(見表3、表4的開卷數據)。開卷數據監控以零售市場為主,不包含館配數據和農家書屋配書。近年來,圖書市場總體規模不斷擴大,但農業科學類圖書在整體市場中所占的份額不斷下降,增長乏力,比如2020年全國零售市場約為1000億元,農業出版占有率只有0.12%。

3.農業科學類圖書出版集中度越來越高

20世紀80年代以來形成的中國出版社分布格局是,大體上每個省、自治區、市都有一家科學技術出版社,而每家科學技術出版社一般都有一個農業編輯室。但近年因“三農”出版規模和利潤的持續減少與虧損,大多數科技社已經取消農業編輯室或農業編輯室名存實亡,農業出版的集中度越來越集中于少數十幾家出版社(見表5),表5中的10家出版社零售市場碼洋占比84.86%。同時,其銷售區域也集中于前10個省和自治區(見表6),表6中的10個省和自治區占市場銷售份額的67.55%。“三農”出版和零售市場的集中化說明“三農”出版的深度調整期已基本完成,同時也意味著“三農”出版在數字化出版的新時代需要新的出版動能、出版商機和出版模式。

二、數字化出版服務的三個路徑

作為信息、知識、思想的創造者和消費者的中介,出版業提供服務的目的是滿足各自所需。在此前提下,出版業首先要明晰和確定自己的服務對象及其需求。無疑,出版業要服務于兩個群體,一個是信息、知識、技術等內容的創造群體,另一個是鄉村的消費和受眾群體,也就是我們通常所說的作者與讀者。但進入移動互聯網的信息時代,作者正被內容提供者、讀者正被用戶的新概念所替代。內容提供者的需求是通過不同的途徑,將自己創造的內容最大限度傳遞給用戶,以實現內容價值和意義的傳播,并從中獲得經濟效益。鄉村用戶的需求是獲得信息、知識和技術,獲得文化、教育和娛樂,進而獲得物質和精神的全面發展。作為服務商,出版業服務于兩個群體的有效解決方案,是針對當前“三農”出版中存在的現實問題,針對“三農”圖書出版規模占比和市場銷售份額的雙下降,針對圖書市場的新需求和市場空間的新調整,充分利用互聯網技術、新媒體技術和數字傳播技術,搭建不同類型的出版服務平臺,創新服務路徑,以達到新的服務目的。

1.構建鄉村信息服務平臺

進入信息時代,相比成體系的紙質書本知識,信息在鄉村農業生產和社會關系交往的過程中逐漸成為基本要素。鄉村需要權威、及時、有效的信息供應,農業生產、農業市場、農業科技、農業政策、農業資源等方面需要信息的傳遞、交流和支撐,文化生活、教育娛樂、價值觀念方面也需要外部信息流入和內部信息交流。相比城市,鄉村信息具有地域性、季節性、信息源分散性、承接性、連續性、遲滯性、獨立性、垂直性和可擴充性等特點,這些特點同時也是構建全國性鄉村信息服務平臺的重點和難點。目前,構建鄉村信息平臺的主體是各級政府、涉農企業、教育科研機構、個體農戶等,但現有平臺各自為政,分散而缺乏整體性,源多而缺乏整合性,垂直而缺乏全面性。因此,由專業的出版企業搭建一個全國性、全方位、全鄉村人群使用的專門信息服務平臺,提供全面的公共文化信息服務和商業信息服務,為時所需,勢在必行。

2.構建鄉村知識服務平臺

傳統的紙質圖書憑借其知識的主題性、系統性和整體性被讀者所接受。但隨著數字出版制作技術的發展,知識的呈現方式擺脫紙的限制而朝多媒體的方向發展,知識以互聯網網頁、在線課程、電子圖書、音頻書、視頻書的方式傳播給大眾的現象越來越普遍。當前,“三農”出版中紙質圖書出版規模占比和市場銷售份額的不斷下降,與多媒體數字產品的崛起有一定關聯,以紙質圖書方式表達知識主題不斷被數字產品邊緣化的命運是不可逆轉的。同時,新型職業農民群體的形成和崛起,也為知識數字化的接受做好了準備。《“十三五”全國新型職業農民培育發展規劃》顯示,新型職業農民隊伍數量從2015年的1272萬要達到2020年的2000萬,而《2017年全國新型職業農民發展報告》顯示,職業農民總量已突破1500萬人。因此,由出版企業搭建一個全國性的以數字產品為主體的知識服務平臺適當其時,鄉村知識服務平臺可以網站、APP、開放的數字圖書館與數據庫、在線課程等形式實現。

3.構建鄉村科技服務平臺

目前,出版企業的數字化轉型是多方面、多層級和多方位的,出版企業由紙質內容提供商向數字信息提供商、數字內容服務商轉變已是必然之路。從提供內容產品到提供內容服務,對出版業來說是一次巨大的轉變。農業現代化在某種程度上可以說是農業科技現代化,農業技術又可以說是農業科學的核心,由此可見,農業技術在農業產業中居于中心地位。新型職業農民,也可以稱為新型農業工人和知識型農民,他們對農業科技的需求是剛需。知識型農民擺脫了傳統經驗限制,甚至還逐步擺脫書本知識的傳授和自學,他們渴望視頻式的直觀直播課程教學以及與專業技術人員面對面的交流和請教。為了滿足知識型農民的新需求,出版企業應當建立一個全國性的垂直農業科技服務平臺,聚合全國優秀的農業科技人員組成專家團,以線上和面對面的形式直接為農民提供技術指導和服務。整體來看,提供智庫型的內容服務方式,是未來農業專業出版的重要方向。

三、數字化服務模式的三個轉變

傳統的出版數字化完成之后,數字化出版必然成為出版業主基調。數字化出版,以多媒體出版、融媒體出版、融媒介出版、智能化出版、智庫型出版、平臺化出版、按需出版和服務型出版為主要特征。數字化出版在人類出版史上具有革命性意義,它從根本的商業模式上顛覆了傳統紙質出版。從前文對“三農”出版的現狀回顧,我們可以充分認識到傳統紙質圖書出版的困境,為了跳出紙質出版的困局,我們必須走向數字化出版、互聯網出版和網絡型傳播,必須探索新的出版商業模式。

1.從產品服務到解決方案服務

相比抖音、快手、西瓜、火山、嗶哩嗶哩等視頻平臺,出版社所提供的傳統紙質圖書的產品形式已經落伍;相比“在行”“得到”“知乎live”“分答”“好好說話”“略知”等知識服務平臺,紙質圖書不能提供按需知識服務;相比中國知網、北京萬方、重慶維普數據庫,國外數據庫出版商荷蘭的愛思唯爾(ELSEVIER)、德國的斯普林格出版社(Springer-Verlag)、美國的約翰威立父子出版公司(WILEY)等開發的移動數據庫APP等內容服務平臺,紙質圖書產品遠遠不能解決鄉村生產生活中所發生的諸多實際問題。隨著數字技術的進步,出版服務已經從單本書、單套書、單類書產品服務過渡到平臺、咨詢和一整套問題解決方案服務。根據鄉村所存在的各種實際問題,作為中介的出版企業提供個性化解決方案以供用戶選擇,這是未來的重要出版方向。從國外一些大型出版商的出版實踐來看,出版商提供問題解決方案,是未來出版服務的必由之路。

2.從讀者個體服務到機構用戶服務

封裝型的紙質“三農”圖書基本上是由實體店或網店直接銷售給讀者的。換言之,出版企業是以圖書產品直接為讀者個體提供服務的,這種服務是有償的,是具有商業性的,讀者與書店、出版社形成購買和商業的關系。在2007年中國實施農家書屋公共文化服務工程之前,農村讀者可以在市縣級公共圖書館免費獲得閱讀服務,但市縣級圖書館的讀者并不局限于農民。2007年后,“三農”圖書銷售發行發生一些新變化,由國家財政出資購買用于農家書屋的圖書,免費提供給全體村民閱讀,對出版企業來說,這是一種政策扶持的商業模式。政府成為機構客戶和用戶,與此相類似的還有數字農家書屋、天下農書數字圖書館、各級公共數字圖書館。此外,出版企業開發的專業數據庫,以高校科研院所為機構用戶對象進行銷售。由此可見,涉農出版企業今后應加大數字圖書館和數據庫的出版力度,將機構用戶作為服務對象成為一種有效的出版商業模式。

3.從單品銷售到內容整體訂閱服務

紙質圖書基本上是一本一本銷售的,但隨著數字出版技術、互聯網技術和數據庫技術的發展,網絡出版、專業出版、終端閱讀、流量消費等新的出版方式開始興起,圖書的單品銷售模式開始受到挑戰。在流量消費平臺興起之前,數字圖書館和數據庫銷售采用的模式是內容打包整體銷售給機構用戶,機構用戶按年和終端用戶數量規模付費給出版商,這是內容整體打包付費閱讀的原始模式,是迄今為止最成功的數字出版商業模式。自付費知識服務平臺興起之后,按時間付費訂閱模式再度興起。目前,知識服務平臺、視頻服務平臺、音頻平臺、網絡文學平臺均以內容整體付費訂閱方式為盈利模式。作為“三農”出版的專業出版企業,探索在不同的平臺上聚合“三農”專業內容,提供專業內容訂閱服務,應是出版服務于鄉村振興的新模式和新方向。

總的來說,在數字化出版的新時代,傳統紙質“三農”出版面臨諸多困境。作為內容生產商和服務商,必須順應新的形勢,探索出版業服務鄉村振興戰略的新路徑和新模式,從而彰顯出版的創新價值和創新意義。