基于德?tīng)柗品?gòu)建心腦血管疾病“協(xié)防共管”健康管理模式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

戴 芮,張 薇,卜 軍,楊毅寧,趙 倩,陸 慧

(1.南京醫(yī)科大學(xué),江蘇 南京 211166;2.上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院,上海 200025;3.新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院,新疆 烏魯木齊 830054)

心腦血管疾病嚴(yán)重威脅著人類(lèi)健康,是全球的重大公共衛(wèi)生問(wèn)題[1]。心血管病和腦血管病的代表——冠心病和腦卒中同屬全身性動(dòng)脈粥樣硬化性血管疾病(Arteriosclerotic cardiovascular disease,ASCVD),在臨床和預(yù)防中具有“心腦同防同治”的基礎(chǔ),但在現(xiàn)實(shí)疾病管理服務(wù)中,心腦共患病診療分屬兩個(gè)科室。近年來(lái),我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域?qū)<一诋?dāng)前心腦專(zhuān)病防治醫(yī)療聯(lián)合體、健康大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)+等試點(diǎn)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn),在全國(guó)試點(diǎn)開(kāi)展了居民全生命周期心腦血管疾病“防、診、治、康”協(xié)防共管的衛(wèi)生服務(wù)[2]。國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃《心腦血管疾病“協(xié)防共管”創(chuàng)新健康管理模式的開(kāi)發(fā)與效果評(píng)價(jià)》目前已在上海、廣州等地試點(diǎn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開(kāi)設(shè)了專(zhuān)家心腦專(zhuān)病聯(lián)合門(mén)診,并基于家庭醫(yī)生、智慧平臺(tái)以及醫(yī)聯(lián)體服務(wù),實(shí)現(xiàn)了心腦共患病患者全流程“協(xié)防共管”健康管理,包括院前社區(qū)建立居民健康電子檔案,院中開(kāi)通心內(nèi)神內(nèi)科聯(lián)合門(mén)診、三級(jí)醫(yī)院檢測(cè)綠色通道和轉(zhuǎn)診綠色通道,以及院后的健康宣教和長(zhǎng)期隨訪等。為了對(duì)現(xiàn)有心腦血管疾病“協(xié)防共管”健康管理模式做出評(píng)價(jià),本研究組通過(guò)德?tīng)柗坪蛯哟畏治龇?gòu)建專(zhuān)門(mén)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,為實(shí)現(xiàn)心腦血管疾病“協(xié)防共管”健康管理改革的推廣應(yīng)用提供參考。

1 對(duì)象與方法

1.1 對(duì)象

函詢專(zhuān)家選擇北京市、上海市、江蘇省、廣東省和新疆維吾爾自治區(qū)等心腦血管疾病“協(xié)防共管”干預(yù)和研究地區(qū)從事該類(lèi)疾病治療、預(yù)防、康復(fù)和管理,富有理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)家,來(lái)自心腦血管疾病防制相關(guān)的衛(wèi)生健康委員會(huì)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)科院校、醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)等臨床、管理、科研和教學(xué)科研崗位,共邀請(qǐng)51名專(zhuān)家。

1.2 方法

德?tīng)柗品╗3](Delphi method)是20世紀(jì)40年代由O·赫爾姆和N·達(dá)爾克首創(chuàng)的專(zhuān)家調(diào)查法,采用背對(duì)背的通訊方式征詢專(zhuān)家小組成員的預(yù)測(cè)意見(jiàn),經(jīng)過(guò)2~3輪函詢,專(zhuān)家小組的預(yù)測(cè)意見(jiàn)趨于集中,最終得出符合預(yù)期目標(biāo)的專(zhuān)家預(yù)測(cè)結(jié)論。指標(biāo)權(quán)重的確定采用層次分析法(Analytic hierarchy process,AHP)。

1.2.1 評(píng)價(jià)體系的初步構(gòu)建

根據(jù)研究目的,基于Donabedian提出的“結(jié)構(gòu)-過(guò)程-結(jié)果”三維評(píng)價(jià)框架[4],通過(guò)查閱文獻(xiàn),檢索近10年國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)及等國(guó)家專(zhuān)病防制報(bào)告[5,6]和政策規(guī)劃、技術(shù)指南和考核標(biāo)準(zhǔn),廣泛征求現(xiàn)場(chǎng)干預(yù)專(zhuān)家意見(jiàn),并經(jīng)過(guò)課題組成員多次討論,依據(jù)科學(xué)性、代表性、可操作性指標(biāo)選取原則初步建立3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、11個(gè)二級(jí)指標(biāo)和67個(gè)三級(jí)指標(biāo)的心腦血管疾病“協(xié)防共管”健康管理模式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

1.2.2 問(wèn)卷的設(shè)計(jì)和指標(biāo)賦值

問(wèn)卷由問(wèn)卷說(shuō)明、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系條目判定表和專(zhuān)家情況調(diào)查表三部分構(gòu)成。問(wèn)卷說(shuō)明主要是函詢介紹及填表要求;條目判定表包括對(duì)每個(gè)二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)“重要性”和“可行性”的評(píng)分,采用Likert5級(jí)評(píng)分法,賦值1~5分,分值越高表示重要性/可行性越高,和“修改意見(jiàn)”的主觀意見(jiàn)填答欄;專(zhuān)家情況調(diào)查表包括個(gè)人一般情況和專(zhuān)家對(duì)研究?jī)?nèi)容的熟悉程度(很熟悉1.00,熟悉0.75、一般0.50、不熟悉0.25和很不熟悉0.00)和判斷依據(jù)(理論依據(jù)0.3、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)0.4、參考國(guó)內(nèi)外資料0.2和直覺(jué)0.1)[7]。

1.2.3 調(diào)查實(shí)施和指標(biāo)篩選

采用郵件和問(wèn)卷星的形式,共進(jìn)行2輪問(wèn)卷函詢。每輪保留重要性和可行性的賦值均數(shù)>3.50和變異系數(shù)<0.25條目[8],不符合納入標(biāo)準(zhǔn)的條目結(jié)合專(zhuān)家提出的修改意見(jiàn),在查證文獻(xiàn)和小組討論的基礎(chǔ)上決定是否采納或者修改。第1輪函詢收回專(zhuān)家意見(jiàn)后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和匯總討論,形成第2輪函詢問(wèn)卷(問(wèn)卷說(shuō)明中含第1輪的函詢結(jié)果),經(jīng)2輪函詢確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

1.2.4 權(quán)重的確定

運(yùn)用層次分析法和Yaahp 12.6軟件:(1)建立層次結(jié)構(gòu)模型,包括目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和方案層;(2)構(gòu)造判斷矩陣,利用各指標(biāo)重要性賦值均數(shù),通過(guò)成對(duì)比較方法確定Saaty標(biāo)度;(3)確定權(quán)重,計(jì)算各級(jí)指標(biāo)的初始權(quán)重及組合權(quán)重;(4)一致性檢驗(yàn),一致性比率(CR)<0.10時(shí),認(rèn)為判斷矩陣的一致性可以接受。

1.2.5 統(tǒng)計(jì)分析

利用SPSS 25.0軟件對(duì)回收的問(wèn)卷數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,層次分析法數(shù)據(jù)采用Yaahp分析。

1.2.6 計(jì)算各指標(biāo)權(quán)重

本研究中專(zhuān)家的合作程度用專(zhuān)家積極系數(shù)(Cj)表示,計(jì)算公式為:Cj=(Nj/N)×100%,其中Nj為實(shí)際參與函詢的專(zhuān)家人數(shù),N為全部候選專(zhuān)家人數(shù)。專(zhuān)家的權(quán)威程度用權(quán)威系數(shù)(Cr)表示,計(jì)算公式為Cr=(Ca+Cs)/2,其中Ca表示判斷系數(shù),Cs表示熟悉程度。專(zhuān)家意見(jiàn)協(xié)調(diào)程度用協(xié)調(diào)系數(shù)(Kendall’ W)表示,肯德?tīng)栂禂?shù)取值范圍0~1。單個(gè)指標(biāo)專(zhuān)家意見(jiàn)集中程度用算術(shù)均數(shù)(M)、離散程度用變異系數(shù)(CV)表示。

2 結(jié)果

2.1 專(zhuān)家基本情況

2.1.1 專(zhuān)家構(gòu)成

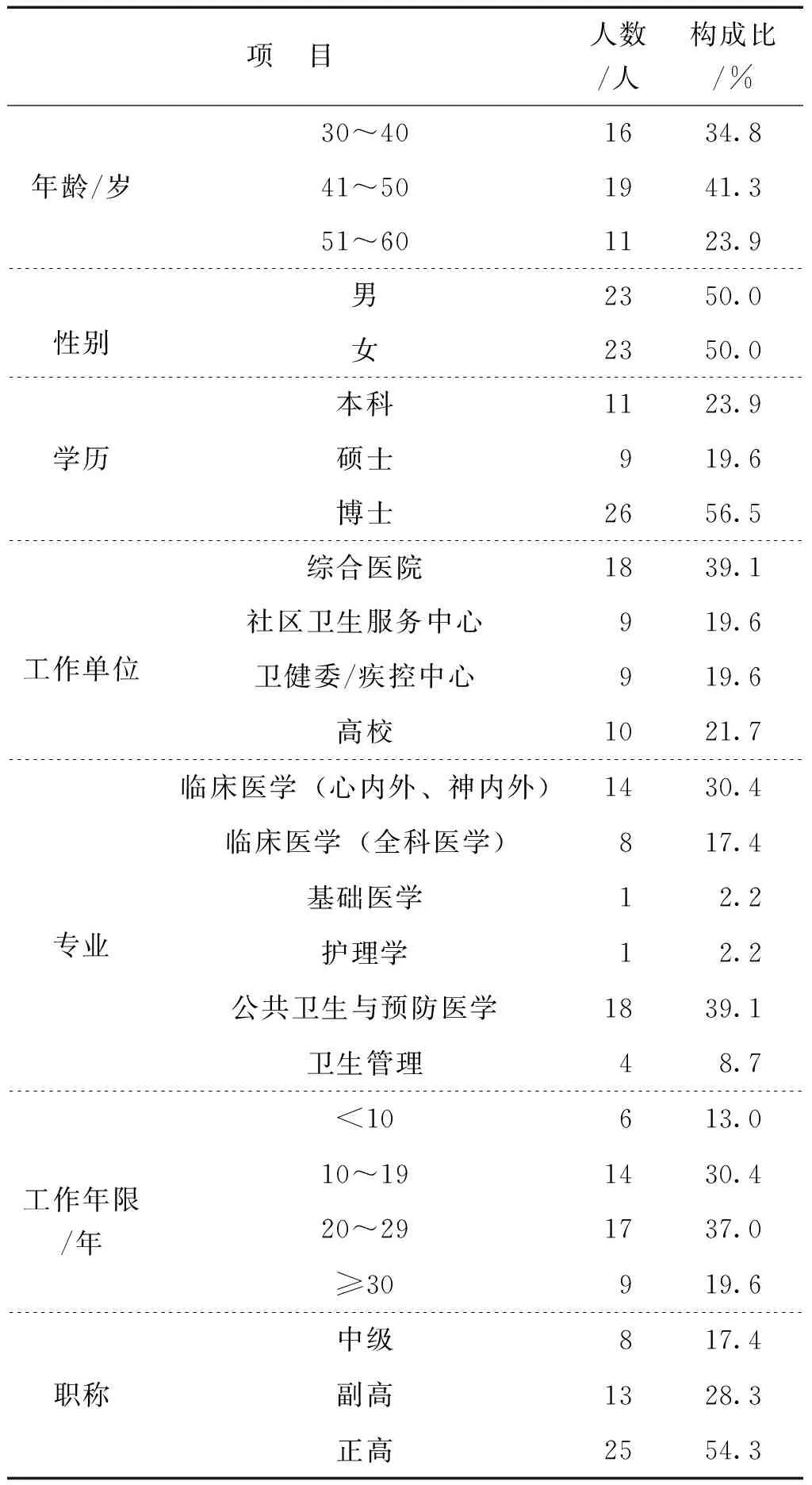

第一輪共有46名專(zhuān)家參與了咨詢,平均年齡為(44.93±7.12)歲,男女性別比為1∶1,研究生學(xué)歷占76.1%,高級(jí)職稱(chēng)占82.6%,工作年齡≥10年的占87.0%,詳見(jiàn)表1。

表1 咨詢專(zhuān)家基本情況

2.1.2 積極系數(shù)、權(quán)威程度和協(xié)調(diào)程度

本研究邀請(qǐng)了51名專(zhuān)家函詢,第一輪46名專(zhuān)家實(shí)際參與,積極系數(shù)Cj為90.2%;第二輪收到42份問(wèn)卷,Cj為91.3%,兩輪Cj均大于90%,參與程度高。

權(quán)威系數(shù)Cr得分為0.745,其中Ca得分為0.75,Cs得分為0.74。一般認(rèn)為專(zhuān)家權(quán)威Cr≥0.7為佳[9],可以認(rèn)為專(zhuān)家的權(quán)威程度較高。

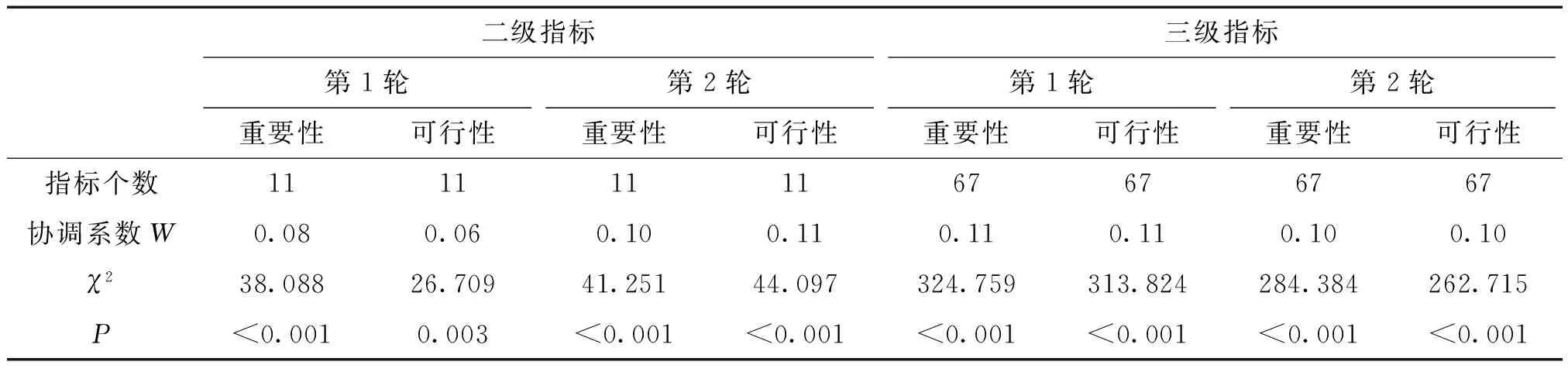

與第1輪函詢協(xié)調(diào)系數(shù)相比,二級(jí)指標(biāo)第2輪的重要性和可行性協(xié)調(diào)系數(shù)W均有所提高,W的卡方檢驗(yàn)均有顯著性意義(P<0.05)。三級(jí)指標(biāo)兩輪的重要性和可行性協(xié)調(diào)系數(shù)W均在0~1之間,經(jīng)顯著性檢驗(yàn),差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),2輪專(zhuān)家意見(jiàn)協(xié)調(diào)性在可接受范圍。見(jiàn)表2。

表2 兩輪函詢專(zhuān)家協(xié)調(diào)系數(shù)情況

2.2 指標(biāo)體系的確定

2.2.1 指標(biāo)篩選

經(jīng)過(guò)2輪函詢,根據(jù)指標(biāo)納入標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)家意見(jiàn),主要對(duì)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了增刪和修改。1輪函詢后,刪除了7個(gè)指標(biāo),更改了6個(gè)指標(biāo)的名稱(chēng)及其指標(biāo)說(shuō)明,調(diào)整了1個(gè)指標(biāo)的二級(jí)歸類(lèi),新增了7個(gè)指標(biāo)并完善了其指標(biāo)說(shuō)明。2輪函詢后,刪除了1個(gè)指標(biāo),修改2個(gè)指標(biāo)的說(shuō)明,最終形成包含3個(gè)一級(jí)指標(biāo),11個(gè)二級(jí)指標(biāo),66個(gè)三級(jí)指標(biāo)的心腦“協(xié)防共管”健康管理模式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,詳見(jiàn)表3。

表3 心腦“協(xié)防共管”健康管理模式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

續(xù)表3

2.2.2 權(quán)重確定

根據(jù)層次分析法,基于第2輪專(zhuān)家對(duì)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)指標(biāo)的重要性均值得分,利用均數(shù)的差值確定Saaty標(biāo)度構(gòu)建判斷矩陣,在Yaahp中建好的判斷矩陣中填入數(shù)據(jù),得出各級(jí)指標(biāo)的權(quán)重,并計(jì)算出組合權(quán)重,結(jié)果見(jiàn)表3。一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)指標(biāo)的一致性檢驗(yàn)CR值范圍是0.0000~0.0516,均小于0.1,判斷矩陣的一致性較好。

3 討論

3.1 心腦“協(xié)防共管”評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的重要性與創(chuàng)新性

2016年《健康中國(guó)2030規(guī)劃綱要》明確指出,健康中國(guó)戰(zhàn)略建設(shè)應(yīng)“立足全人群和全生命周期兩個(gè)著力點(diǎn),提供公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的健康服務(wù),實(shí)現(xiàn)更高水平的全民健康。”開(kāi)展心腦“協(xié)防共管”評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)是立足現(xiàn)有服務(wù)模式創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),為了提高創(chuàng)新連續(xù)性服務(wù)質(zhì)量開(kāi)展的研究。因本領(lǐng)域目前缺乏權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)和其他研究的循證基礎(chǔ),本研究運(yùn)用適用于此類(lèi)情況的德?tīng)柗品ǎ罁?jù)專(zhuān)家的理論知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等處理有關(guān)問(wèn)題以達(dá)到對(duì)某主題的了解,最終得到相對(duì)穩(wěn)定一致的專(zhuān)家咨詢結(jié)果[10]。本研究結(jié)合層次分析法將專(zhuān)家的主觀判斷數(shù)學(xué)化、模型化,科學(xué)地進(jìn)行多準(zhǔn)則決策分析,提高決策的有效性和可操作性。

3.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的科學(xué)性和規(guī)范性

本研究基于“結(jié)構(gòu)-過(guò)程-結(jié)果”三維質(zhì)量結(jié)構(gòu)模式為理論依據(jù),本理論框架具有公認(rèn)的應(yīng)用價(jià)值[11,12]。因評(píng)價(jià)對(duì)象涉及心腦血管疾病從預(yù)防到治療的連續(xù)性服務(wù),即使是臨床診療環(huán)節(jié)也涉及心內(nèi)和神內(nèi)等交叉科室。因此,本研究選擇的心腦“協(xié)防共管”試點(diǎn)地區(qū)的專(zhuān)家專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域多元化,涉及從事心腦血管疾病防治和康復(fù)服務(wù)的社區(qū)全科醫(yī)師和多個(gè)臨床診療專(zhuān)科的醫(yī)務(wù)人員(醫(yī)師、護(hù)理)骨干,從事本領(lǐng)域防控與管理工作的衛(wèi)健委和疾控中心行政官員和從事本領(lǐng)域基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和公共衛(wèi)生研究的高校科研專(zhuān)家,充分獲取交叉學(xué)科和各協(xié)作環(huán)節(jié)專(zhuān)家的意見(jiàn)。本次參與德?tīng)柗普{(diào)查的專(zhuān)家有46名,符合15~50人為宜的要求。專(zhuān)家工作年齡≥10年的占87.0%,高級(jí)職稱(chēng)占82.6%,專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。本研究?jī)奢喎e極系數(shù)均在90%以上,權(quán)威系數(shù)均約為0.745,專(zhuān)家積極程度和權(quán)威程度較高。兩輪二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)重要性和可行性的協(xié)調(diào)系數(shù)在可接受范圍,均通過(guò)卡方檢驗(yàn)。

3.3 指標(biāo)權(quán)重確定的合理性和對(duì)防控的建議

專(zhuān)家集體判斷結(jié)果顯示,一級(jí)指標(biāo)“結(jié)果”的權(quán)重為0.4934,在3個(gè)一級(jí)指標(biāo)中占比最高,這與其他研究結(jié)果一致[13]。表明結(jié)果作為管理過(guò)程最終效果的體現(xiàn),一直被認(rèn)為是最重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。11個(gè)二級(jí)指標(biāo)中,組合權(quán)重最高的是“疾病負(fù)擔(dān)”為0.2063,專(zhuān)家強(qiáng)調(diào)“協(xié)防共管”應(yīng)重視減輕心腦血管疾病患者負(fù)擔(dān)。66個(gè)三級(jí)指標(biāo)中,組合權(quán)重最高的指標(biāo)也屬于控制疾病負(fù)擔(dān)性質(zhì),該指標(biāo)為“心腦血管疾病人均直接醫(yī)療費(fèi)用(元)”,權(quán)重為0.1018,反映了專(zhuān)家認(rèn)為控制醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療費(fèi)用的重要性和可行性[14]。根據(jù)權(quán)重確定的結(jié)果,建議加快醫(yī)保政策的有效引導(dǎo),并確保藥物價(jià)格公正合理,為心腦血管疾病“協(xié)防共管”健康管理的發(fā)展?fàn)I造良好的就醫(yī)環(huán)境。

隨著對(duì)心腦血管疾病共患病危害的日益重視,對(duì)于心腦血管的研究也逐漸增多。本研究基于德?tīng)柗品ê蛯哟畏治龇ń⒌男哪X血管疾病“協(xié)防共管”健康管理模式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,具有一定的重要性、科學(xué)性、規(guī)范性和創(chuàng)新性,有助于從事創(chuàng)新心腦血管疾病管理的各級(jí)各類(lèi)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員在統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行“協(xié)防共管”,并根據(jù)評(píng)價(jià)提出相應(yīng)改進(jìn)措施;對(duì)于其他從事心腦血管疾病共患病研究的項(xiàng)目也可提供借鑒。同時(shí),為提高本評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的推廣價(jià)值,將在進(jìn)一步的研究中開(kāi)展因子分析等驗(yàn)證性研究。