數字化壁畫與可交互社區建設

史躍軍

摘要:隨著新興科技在藝術領域的廣泛應用,壁畫這一古老的繪畫形式也實現了數字化轉型,成為建設可交互社區的新著眼點。本文從壁畫的公共藝術屬性入手,對數字化壁畫的交互屬性進行溯源,并在此基礎上探討了數字化壁畫的發展及其在可交互社區建設中的作用,并指出數字化壁畫將通過與社區環境、社區居民的交互,展現出更為多元的功能,進而為建設富有創意的、可溝通的城市空間提供更多可能。

關鍵詞:數字化壁畫 可交互社區 公共藝術 交互設計

壁畫是一種古老的藝術形式,從遠古時代延續至今,展現了人類文明的發展和進步。不同時代的壁畫是對人類不同時期的社會文化和精神風貌的反映,既具有意識形態功能,又具有建筑裝飾與美化功能,是構成環境藝術的一個重要方面。在科學技術日益發達的今天,平面設計的方式有了重大變革,數字技術與藝術的結合業已成為不可阻擋的趨向。壁畫藝術借助新技術,順勢朝著數字化的方向轉型,無論是運用3D、VR等技術對古代壁畫的數字化再現,還是直接利用CS、CAD等專業繪畫軟件創作的數碼壁畫圖像,都對智慧化城市的打造、文化的創新與傳承及民眾審美品格的塑造起著不可忽視的作用。城市發展日益重視硬件之外的可交互社區(Interactive Community)建設,與傳統社區相比,可交互社區具有更多維度、更全齡化的立體式交互場景,是以人為本、可持續更新的、能夠迸發出更強的社交活力的社區公共空間。可交互社區的建立契合了人們追求創新與尋求互動的精神需求,能夠實現居民與社區、城市的互動互聯與共生共融,是未來社區建設的趨勢。作為以社會性、互動性見長的藝術形式,數字壁畫已普遍應用于地鐵、商超、學校、劇院、住宅區等場景,提升了社區的文化內涵與藝術美感。越來越多的數字壁畫被應用于社區,通過彌補物理空間和精神空間上的不足,增強社區的交互性,成為建設具有人文溫度社區和增強社區與城市交互的新方法。

一、傳統壁畫的潛在交互屬性

與水墨畫、工筆畫等其他更注重私人收藏性質的中國傳統繪畫藝術不同,壁畫自誕生以來就具有強大的互動屬性。魯迅先生在《理惠拉壁畫“貧人之夜”說明》一文中說:“壁畫最能盡社會的責任,因為這和寶藏在公侯宅邸內的繪畫不同,是在公共建筑的壁上,屬于大眾的。”因此,壁畫是最具大眾性、公共性、社會性的一種繪畫形式,也是最早具備公共藝術(Public Art)屬性的藝術形式之一。

王洪義在《公共藝術概論》一書中提出,公共藝術是以大眾需求為前提的藝術創作活動,是在政府、文化藝術部門及專業人員指導下開展的大眾文化運動。它包含藝術創作、公共空間和大眾參與三項要素,大眾參與是其中的核心要素。雖然公共藝術的概念是在20世紀60年代“公共領域”的概念得到廣泛認可后,才第一次被提出,但結合其三要素,觀察壁畫藝術的特點,可以發現壁畫從始至終都是一門處在公共領域、具有公共藝術屬性的藝術門類。一方面,壁畫需要以建筑為依托,主要繪制于洞窟、巖壁、寺觀和墓葬等空間場所,除墓葬外,這些場所在當時都屬于人來人往的公共場合,因此,壁畫作為在公共開放空間中的藝術創作,一直以來都具有公共屬性;另一方面,在相當長一段時間內,壁畫的本質是一種帶有宣教意味的圖像傳播。

巖畫可以算作最早期的壁畫,主要記錄的是蟲魚鳥獸與人類的生活生產場景,展現的是先民較為樸素、自然的想法觀念,沒有很強的目的性。但是從遠古時代后期的圖騰壁畫開始,到奴隸社會、封建社會弘揚宗教教義與維護皇權的壁畫,到近現代宣傳革命、鼓舞斗志的新型壁畫,再到當今包羅萬象的主題壁畫創作,其繪制的主要目的就是要讓盡可能多的人看到畫作內容并領會其深刻內涵,具有明顯的公共屬性。

傳統壁畫雖然受到地域和技術的限制,在傳播廣度與精度上存在較多局限,但其公共藝術的特質,為日后數字化壁畫展現交互屬性奠定了基礎。一方面,壁畫廣泛分布于公共場合的特點,為其交互性的發揮提供了開放協作的平臺,擴大了參與交互的受眾面;另一方面,公共性決定了壁畫的創作必然需要迎合大眾審美、體現大眾意識,以吸引更多的注意力,這能夠促使受眾自愿地參與到藝術的欣賞、理解、討論甚至再創造之中,進而催生出交互屬性。

二、壁畫的數字化呈現及其交互應用場景

隨著數字化技術的不斷普及,具有虛擬、互動、共享與開放等特點的新媒體開始介入壁畫,交互屬性與藝術屬性開始深度融合。近年來,數字化壁畫的內容題材不再局限于宗教、政治,而是擴展到環保、人物、風景、抽象元素等諸多領域。從建筑物到電子屏幕,從畫筆到手繪板,數字化壁畫的創作突破了載體和材料的藩籬,變得更加便利;壁畫的敘事模式也由原來單純的通過文字、圖像等途徑的表達轉向由多媒體技術支持的數字化表達;LED電子大屏、全息影像代替了原來的巖壁、穹頂,壁畫對建筑物的依賴性被大大削弱……壁畫經過數字化轉型,全方位進入到城市公共領域,實現了自身的創造性轉化與創新性發展,逐漸展現出強大的交互潛力。

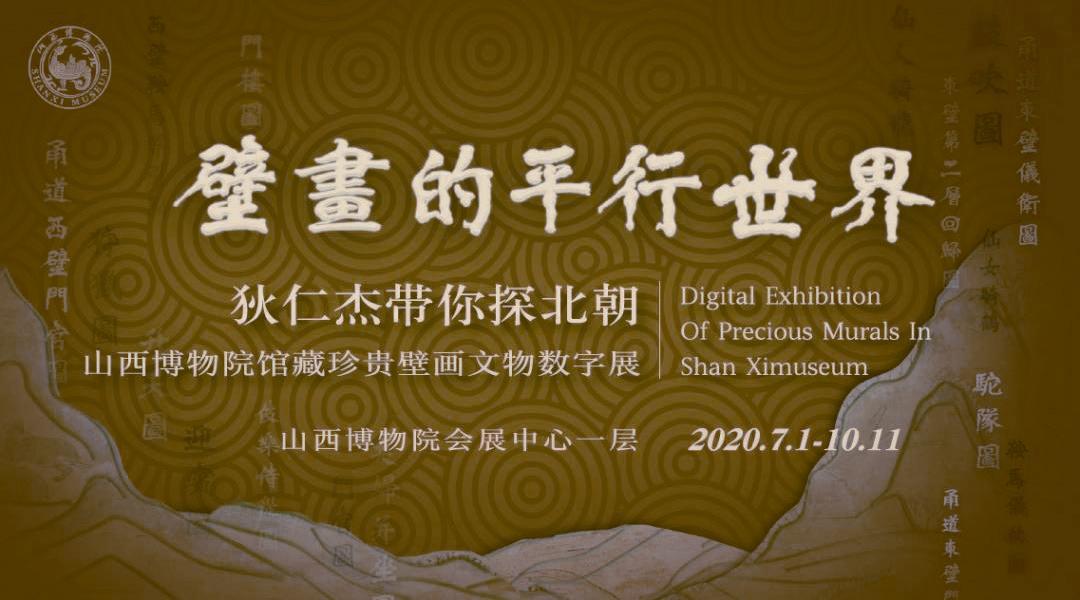

目前,常見的數字化壁畫形式主要是運用攝影采集技術、3D投影、全息技術、VR動捕技術對傳統壁畫進行數字化呈現,將傳統的設計元素滲透于現代交互設計的作品之中,打破傳統靜態的、點到面的傳播方式,實現點對點的交互式傳播。2020年7月1日,山西博物院首個文物數字化展覽“壁畫的平行世界——狄仁杰帶你探北朝”開展,游客點擊畫面上的人物,可以跳出對話,也可以點擊聽“狄大人”講述故事。觀眾根據自己的喜好,可以給壁畫里面的人物進行換裝,也可以通過AR和自己喜歡的壁畫合影,掃二維碼帶走。

2021年5月17日,由陜西歷史博物館、陜西省考古研究院聯合主辦的“妙手回春——韓休墓壁畫玄武圖修復虛擬展”正式上線,觀眾在各種不同類型的終端上,利用觸屏、鼠標等簡單操作,在語音和菜單提示下即可參與體驗壁畫修復工作的各個步驟。混合模式的展示和互動,讓壁畫的展示更加生動、立體。壁畫的互動參與平臺及后臺對觀眾觀展的回訪統計,為更加準確把握觀眾的興趣點,提升虛擬交互與體驗設計水平提供了依據。

美國華盛頓大學于2014年在校園里選擇了25幅最令人印象深刻的壁畫,進行交互式數字顯示技術的改造,觀眾點擊壁畫可以選擇相關教師、學生進行互動,了解教師的課程、節目甚至是音樂表演,屏幕根據觀眾的觸屏顯示呈現與繪畫融為一體的戶外壁畫景象。

三、數字化壁畫在可交互社區建設中的作用

從傳統壁畫到數字化壁畫,壁畫這門藝術在應用場景與載體上實現了巨大突破。其應用場景的涵蓋范圍已經十分廣泛,包括地鐵、機場、車站等交通樞紐,劇場、博物館、圖書館等文化場館以及城市地標、商超等大型建筑物。大到LED大屏幕、反光板、幕布、有機玻璃,小到人們手里的筆記本、平板電腦、智能手機等移動設備,都可以成為數字化壁畫的載體。數字化壁畫的廣泛應用,為增強社區交互性提供了新興場景。

1.數字化壁畫與社區環境的整體交互,創造了共生和諧的互動場景。傳統壁畫和建筑由于其彼此共同含有的堅固耐久性和相互依附性而保持著天然的血緣關系。相較于傳統壁畫,數字壁畫的依附介質雖然有了較大改變,但與環境之間互為依存的辯證關系依然存在。壁畫需要環境、環境需要壁畫,壁畫與建筑、社會、人有機結合,共同形成互相依存的交互空間,成為壁畫區別于其他繪畫語言形式最顯著的特點。社區環境為數字化壁畫提供了隱形規定性,對壁畫的創作和投放具有一定的約束和限制。數字化壁畫布局需要結合社區環境,遵循與周邊環境和諧統一的理念,考慮恰當的壁畫題材、內容、構圖、色調等要素,以最大化地發揮出公共交互藝術的社會功能。可交互社區包羅萬象,教育區、餐飲區、娛樂區、住宅區、辦公區等對壁畫都有著各自的具體要求,需要根據不同的社區場所,處理好環境與藝術之間的交織關系。例如,在辦公區不宜投放包含過多色彩元素和閃動效果的數字壁畫,而在娛樂區,則可以選擇一些前衛的作品進行投放,來增強場所的現代感。

2.數字化壁畫有效強化社區互動氛圍,使社區從固態建筑向交互空間轉型延伸。數字壁畫可以對社區環境產生能動作用,通過彌補社區建筑物質功能和精神功能方面的不足,對空間進行全新設計和創作,使整個社區環境從固態轉向生動。隨著新媒體技術在壁畫藝術中的應用,壁畫逐步由靜態走向動態,從平面走向立體,這種藝術與技術碰撞而擦出的火花,讓壁畫展現出更多元、更復雜的內容,如球幕壁畫、動畫型壁畫、3D沉浸式壁畫等,這些“活起來”的壁畫為社區營造出極具現代感的氛圍,拉近了人群和社區公共空間景觀環境的距離。

3.強化人的主體性,數字化壁畫凸顯以人為本的社區發展理念。存在主義美學思想十分強調人的主體性,認為藝術創作是為了創造在想象中得以存在的事物,從而滿足人們在人與世界的關系中是本質的感覺需要。壁畫的創作、欣賞和評價都離不開人,人的需求決定了壁畫的形態,壁畫的形態設計不是為了形態本身,而是為了給人創造更美好的生活環境。作為一種公共交互藝術,數字壁畫能夠在人與藝術作品之間創造和建立有意義的關系,其在可交互社區的應用,能夠大大激發社區居民的參與性與互動感,進而使人的主體性得到充分發揮。無論是站在創造者視角還是觀賞者視角,數字壁畫的設計都始終堅持以人為本的設計理念。一方面,對數字壁畫的復制者或原創作者而言,他們的制作或繪制工具主要是數碼相機、掃描儀、手繪板等高科技產品,不再受到傳統創作工具和創作空間的限制,創作者被給予了最大的自由和試錯機會,創作靈感可以得到淋漓盡致地展現;另一方面,數字化壁畫中包含的交互設計,使得數字化壁畫觀賞者可通過觸屏、肢體移動、掃描等方式,實現畫面的放大、縮小、切換甚至是投屏一類更為復雜的操作,建立起社區居民與數字壁畫之間更加多向、對等、全面的信息反饋系統。在不斷地“輸入—反饋”的交互過程中,觀賞者成為主動的選擇者,自我主體性地位得到了確證。

4.延伸人際互動,數字化壁畫構建泛在互動社區。數字壁畫利用交互技術,讓居民體會到了強烈的現場感和接觸感,讓其產生了自己也在參與創作的主體意識,拉近了作品與居民的距離并使其產生共鳴。行為心理學的理論能夠為數字化壁畫的交互體驗提供理論基礎。社區居民觀賞壁畫的過程實質上是通過視、聽、觸、想等多個感官發現符合心靈回應的事物的過程。當環境中的某些事物滿足人的行為心理和精神需要時,便會極大地刺激感官,引起人舒適的反應。數字化壁畫拓寬了社區人流的視覺感受與信息傳遞方式,有利于社區居民幸福感、舒適感的提升,從而對維護社區的和諧穩定產生積極意義。

數字化壁畫是經過新媒體技術加工改造過的藝術作品,實質上已經具備了媒介屬性,它借由全新的互動機制,促進人與環境、人與媒介之間的關系向著更遼闊的空間發展。麥克盧漢提出:“媒介即人的延伸”。他認為,媒介是人的感覺能力的延伸或擴展。已具備媒介屬性的數字壁畫通過文字、畫面、聲音、視頻等多種手段,帶給觀賞者亦真亦幻、虛實相映、身臨其境的即視感受,刺激了人的視覺、聽覺、觸覺、感覺,實現了人的眼、耳、手甚至是大腦的延伸,形成了泛在的社區互動場景。

從靜態到動態,從平面到立體,從實際的技術軟件到抽象的互動關系,數字化壁畫以其強大的交互作用,給社區環境和社區居民帶來了全新的交互體驗,進而為建設富有創意的可交互社區提供了新接觸點,使城市空間不再是鋼筋水泥森林,而是可溝通的互動城市。

作者系河南大學美術學院講師

參考文獻

[1]劉建明.楚文化鳳紋符號在現代設計中的應用[J].武漢紡織大學學報,2013(04).

[2]王洪義.公共藝術概論[M].杭州:中國美術學院出版社,2007.

[3]王巖松.媒介多元介入的壁畫形態研究——以 1979 年以來的中國壁畫為例[D].上海:上海大學,2016.

[4]滕夙宏,李偉佳,劉韋偉.新媒體傳播下城市文化在地鐵場景中的應用[J].藝術與設計(理論),2021(03).

[5]高海軍,呂江.地鐵空間內部“表皮設計”——電子屏及全息影像在地鐵壁畫中的運用探索[J].設計,2020(02).

[6]齊敬峰.壁畫與環境的交互性[D].濟南:山東師范大學,2006.

[7]伏愛華.薩特存在主義美學思想研究[D].濟南:山東大學,2007.

[8]劉燁.壁畫宜人化設計研究[EB/OL].(2005-05-02)[2021-08-01].http://www.dolcn.com/data/cns_1/article_31/paper_311/ penv_3113/2005-05/1115013707.html.

[9]吳珂.交互設計在城市夜景景觀中的應用[J].城市住宅,2021(04).

[10]張愛華,孟開元.數字媒體環境下古典名畫的展示傳播研究——以《清明上河圖》為例[J].美術教育研究,2016(10).

【編輯:孫航】