淺談如何通過深度學習發展小學生的空間觀念

金錫聰

一、問題來源

義務教育教科書·數學·二年級上冊第69頁例3“解決問題”

二、問題描述

“根據物體特征抽象出幾何圖形,根據幾何圖形想象出所描述的實際事物,想象出物體的方位和相互之間的位置關系”是空間觀念的重要表現之一。可一直以來,學生空間觀念的發展效果不盡如人意,在低年級表現為二維與三維圖形溝通轉化不到位。例如,在這節“觀察物體”的解決問題教學中:感性經驗與思維表象契合性的缺失,導致學生依據正方形視圖逆向聯想相應立體圖形時,除了正方體就難以尋得其它符合條件的立體圖形了;操作時機與順序的把握不準,導致了學生空間思維斷層,阻礙了空間觀念的建立;邏輯分析推理的缺位,導致二維與三維圖形的溝通轉化淺層化,感性經驗難以上升為理性空間思維。

三、問題分析

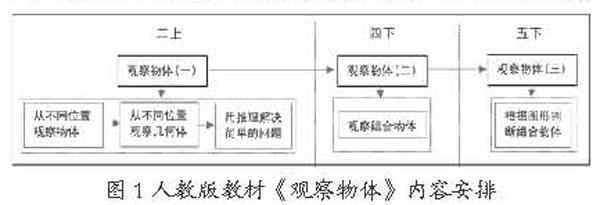

小學階段人教版《觀察物體》相關教材內容編排呈螺旋遞進的特點(如圖1所示)。

所觀察的物體從實物個體到單個幾何體,再到幾何組合體,遵循由簡單到復雜、由具體到抽象的原則。從根據圖形判斷單一物體到判斷組合物體,體現對想象、推理要求的逐步提高。聚焦觀察物體(一)單元內容,與例1相比,例2從觀察物體到觀察立體圖形,具有一定的抽象性,但三維向二維的轉化是其共同點;例3由單個平面圖形聯想到相應的立體圖形,實現從二維到三維的轉化,側重于推理進行的溝通轉化。分析學生學習中存在的問題,不難發現教師教學中存在的問題:

1.忽視感性經驗和表象的支撐。依據正方形視圖猜測立體圖形的環節中,絕大部分學生只具備調用正方體的表象進行猜測,而對于其它特殊立體圖形(長方體、圓柱)的感性經驗和表象,學生是缺乏的。教學中,教師往往是直接讓學生進行猜測,卻忽視猜測所需的思維支撐,導致學生由于缺乏感性經驗的運用和表象思維基礎,最終無法尋得完整結果。

2.缺乏對操作時機和次序的關注。本節課重點是空間觀念的發展,當中自然離不開直觀操作的輔助。但教學中,教師過分依賴直觀操作,忽視對“何時”引導學生操作,以“何種次序”展開操作的思考,導致學生缺失抽象、想象的契機,進而造成空間思維淺層化、紊亂化。

3.缺乏分析推理邏輯的引導。為了讓學生直觀地知悉與平面視圖對應的立體圖形,教師往往采用直觀操作演示(或引導學生自主操作)為學生尋得答案,導致了學生空間思維始終只停留在例1要求的“操作觀察”感性層面上。

四、思考與建議

為解決這一問題,教師可以從學生年齡特點和認知規律出發,組織開展集觀察操作、想象推理、溝通轉化于一體的深度學習活動,讓學生真正親歷問題的發生、發展、解決過程,從而建立空間觀念。

(一)觀察想象,溝通二維與三維的聯系,發展空間觀念

獲得不同維空間的相互轉換能力,是學生空間觀念建立的標志。其中二維與三維圖形的相互轉換是本節課的重難點所在。其實現途徑有:一是看立體圖形,畫平面圖形;看平面圖形,想立體圖形。

1.換位觀察:看立體圖形,畫平面圖形,實現三維向二維的轉換

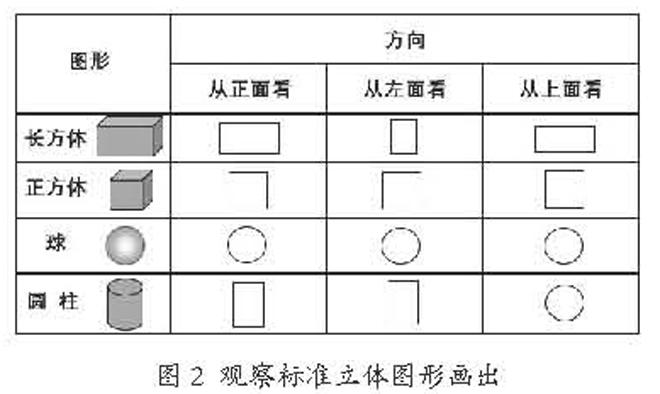

本課教學難點是依據立體圖形某個面的視圖,推理與視圖對應的立體圖形。學生的學習目標指向是尋求一個符合條件的立體圖形。為解決這一難點,需喚醒學生觀察實物的感性經驗,提取腦中相關表象。可分兩個層次組織學生分別從正面、左面、上面對熟悉的立體圖形進行觀察,并畫出相應視圖(如圖2、圖3所示)。

借助信息技術動態呈現標準長方體演變成特殊長方體(有一組對面是正方形)、標準圓柱(長長的)演變成特殊圓柱(矮矮的)的過程,讓學生經歷從“標準”到“非標準”的觀察想象,把立體圖形引入平面圖形,再由平面圖形復位到立體圖形,深化平面圖形與立體圖形關系的認識。

2.猜測想象:看平面圖形,想立體圖形,實現二維向三維的轉換

《義務教育數學課程標準(2011年版)》對空間觀念描述提到的“想象”一詞非常重要,而二維向三維的轉換,是對空間思維提出的更高要求。

第一層次:基于正方形視圖,想象正方體

學生對不同二維視圖與三維圖形之間對應關系的表象中,要數“正方形——正方體”這一對關系最為深刻。教師只需通過問題:“看到正方形,你腦海里第一時間會浮現出什么立體圖形?”的引導,便能引出與之對應的“正方體”,“請說說你是怎么判斷的?”引導學生表達出:正方體方方正正,每個面都是正方形。實現二維與三維的轉換。

第二層次:基于正方形視圖,想象長方體、圓柱

追問:除了正方體,還可能是別的立體圖形嗎?激發相關感性經驗與立體圖形表象的回憶與提取。其思維邏輯如圖4所示。

(二)操作驗證:溝通二維與三維的聯系,提升空間觀念

實踐操作是培養學生空間觀念的重要手段。但其實施要注意把握時機和次序。在“看立體圖形,畫平面圖形”和“看平面圖形,想立體圖形”活動后是實踐操作開展的重要時機,借助實物操作對所“畫”所“想”進行驗證。如采用“轉物觀察法”從正面、左面、上面依次對長方體、正方體、圓柱、球進行觀察,并以所畫圖形與實物對比驗證;采用“轉物觀察法”按正方體、標準長方體、非標準長方體、標準圓柱、非標準圓柱、球的順序觀察,并以圖片與實物對比驗證。在親歷觀察、對比的實踐活動過程中驗證思維成果的正確性,溝通二維與三維的對應關系,實現空間觀念的提升。

(三)分析推理:溝通二維與三維的聯系,深化空間觀念

空間觀念的深化,離不開分析推理。開展理據分析、邏輯推理是實現二維與三維溝通、轉換的必由路徑。在“看立體圖形,畫平面圖形”環節中,當學生完成了不同方位的視圖后,引導觀察表格,分析推理:如果視圖是正方形,與之對應的立體圖形可能是正方體、長方體、圓柱;如果視圖是長方形,與之對應的立體圖形可能是長方體、圓柱;如果視圖是圓形,與之對應的立體圖形可能是圓柱、球(如圖5所示)。

在依據正方形視圖推測與之對應的立體圖形過程中,引導學生感知如下邏輯推理過程:以視圖作為分析推理起點——以立體圖形外形特征為推理依據——以視圖和立體圖形轉換為推理過程——得到推理結論,過程如圖6所示。

總之,要實現空間觀念發展這一目標,在遵循學生年齡特點和認知發展規律的基礎上,以學生已有生活經驗和知識經驗為起點,有序組織學生親歷觀察想象、操作推理、溝通轉化等深度學習的過程,是行之有效的必由之路。