譚小麟藝術歌曲《春雨春風》的分析與演唱研究

秦曉紅

《春雨春風》是一首男聲獨唱曲,寫于譚小麟美國留學的初期1939—1940年間,從整體風格上來看《春雨春風》是屬于明快灑脫的風格,易于被聽眾領略,此曲目呈現出濃厚的中國民族風味,秀美的旋律曲調起伏線,細節處理精準到位,對于音韻的處理也恰當肯切,節奏較單純,這首曲目在譚小麟早期聲樂作品展演中,演出效果較好[瞿希賢:追念譚小麟師[J],《音樂藝術》1980年第3期,第11頁。]。從表現風格上看,注重音樂整體風格的統一和細節的個性。優美細膩的音樂,完美地結合了歌詞的內容,達到了從形式到內容詩意的簡練升華。從創作技法上看,這首作品有著現代印象派音樂那種活潑、靈巧、律動感強的風格特點。

(一)曲式結構

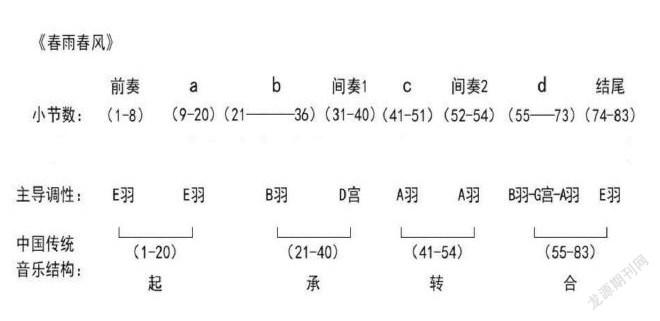

這首作品風格鮮明,是一首以古詩詞為題材的藝術歌曲,在曲式結構上,該曲結構為四樂句構成的一部曲式,同時兼有中國傳統音樂起承轉合的結構特征,圖示如下[亢懌:譚小麟歌曲《春雨春風》分析與演唱[D],南京藝術學院,2018.4,第5頁。]:

本首歌曲是譚小麟六首藝術歌曲中篇幅相對來說最長的,共有83小節。1-8小節為前奏部分,9-20小節為a樂句,共12個小節;第21-36小節為b樂句,有16個小節, 37-40小節,筆者把它分析為間奏1;41-51為c樂句,共有11個小節;52-54小節為間奏2;55-73小節為d樂句,共有19個小節;74-83小節為結尾部分,共10個小節。雖然整首曲目具有典型的西方藝術歌曲結構特征,但同時又表現出明顯的民族調式,調性的轉換也復雜多變,同時還表現出中國傳統音樂中起(1—20小節)——承(21—40小節)——轉(41—54小節)——合(55—83小節)的音樂結構特點。

(二)歌詞與旋律的關系

歌詞[亢懌:譚小麟歌曲春雨春風分析與演唱[D],南京藝術學院,2018年4月,第6頁。]選的是一首宋詞,為宋代詞人朱希真所作,創作時間為宋高宗紹興九年(1139)的春天,也就是詞人為官參軍時期。此詞情景交融,借春天的美好來反襯世間的悲苦。“春雨春風,問誰染就江南草”此句形容江南春天的美景:春天的和風細雨,潤物無聲的春雨,和煦的春風,是誰將這江南的草兒染就的郁郁蔥蔥。“燕嬌鶯巧,只是參軍老”嬌俏的燕子飛來了,黃鶯悅耳的啼叫聲何其美妙…此情此景,如此美好,只是我已老去。如此美好的景色,讓人身臨其境,但尾句有些悲戚,因為詞人59歲才被舉薦獲得參軍一職,借詞來感嘆自己坎坷的際遇。“今古紅塵,愁了人多少”古往今來,滾滾紅塵,縱觀歷史,有多少人為了權利、財富等而變的愁苦和煩惱。“樽前好,緩歌低笑,醉向花間倒。”整首詞的精華就在這最后一句上,釋義:珍惜且活在當下吧,美酒真好啊,吟上幾句好詞,唱上一段舒緩的歌,笑談人生,就醉倒在這似錦繁華里吧。實則是想表達詞人對當下環境的嘲諷、對現實的不滿又無力改變的無奈之情。譚小麟之所以選這首詞,是因為當時的他對歷史的感同身受,他寫這首歌曲的時候,中國正處于抗日戰爭時期,戰火連天,他想借古喻今,詩中“燕嬌鶯巧,只是參軍老。今古紅塵,愁了人多少!”表現的是譚小麟對當時戰火交融的祖國的無奈、擔憂等復雜的情感。

曲目里的起承轉合是這樣體現的:首句為起句,呈示出樂思,第二句為承句,承接呼應了第一句的樂思,“燕嬌”呼應“春雨”,“鶯巧”呼應“春風”,同樣的弱起,同樣的2+2的吟誦規律,第三句為轉句,加入了新的音樂材料,展開了樂思,調性上也做了變化,第四句為合句,“緩歌”“低笑”呼應了首句的“春雨”“春風”還有第二句的“燕嬌”“鶯巧”,旋律的調又回到了E羽,體現出了合。起承轉合之間的關系,起中有合,合中有起,首尾呼應,而承與轉皆兼顧起合,這是上下勾連非常巧妙的中西結合,獨具個性。

(三)鋼琴聲部的分析

全曲的節奏為四二拍,在節奏上的明顯的特點是設計了較多的弱起小節。本首歌曲的鋼琴伴奏部分頗具特色,值得推敲。1—8小節的前奏部分,又分為兩個小樂句,1—5個小節為第1個小樂句,旋律感強,民族味濃郁,活潑,明快,奠定了整首歌曲的基調。這5個小節右手的旋律分析:第1小節的動機由連貫的四個十六分音符加跳音的兩個八分音符組成,第2小節將第1小節的動機減值,并加入新的因素——附點音符,增加了音樂的推動力。第3小節把第1小節的動機進行了變奏處理,節奏完全相同,第4小節采用第2小節近似倒裝的節奏,第5小節把第1小節的動機進行節奏裁減后落在E音上。6—8小節鋼琴伴奏織體發生變化,為人聲的進入做準備。

從第6個小節一直到樂曲的結束,占據鋼琴伴奏大部分的節奏為四個十六分音符為一拍的固定節奏型,且每小節的旋律線都是相似的,從低到高再低下來一點,有些像不對稱的拱形,聽起來細細碎碎的,類似彈撥樂器織體的固定音型,筆者覺得像是在模仿琵琶的演奏與音色,織體和音響效果都很像琵琶,這應該和作曲者是琵琶演奏家有一定的關系。特別是37-40小節的間奏部分,有兩處設計了琶音,更像琵琶的音響效果。這種熱鬧的鋼琴伴奏織體,以小節為單位劃出的旋律線,像是細如牛毛的春雨,又像是被春風吹綠的小草,旋律和伴奏兩者融為一體,形成了靈活性更高的律動。當然這種相對緊密的伴奏節奏類型給演唱者增加了難度,特別旋律聲部還有較多的弱起節奏。調式調性方面,建立五聲性的現代多聲部風格,在表現風格上注重音樂整體風格的統一。整首曲目結構精煉,設計用心,尤其是對一些細節的把握非常到位。

(四)咬字與行腔的處理

整首歌曲的詞的結尾處的咬字大部分都屬于開口韻,開口韻要求在發聲的時候整個嘴巴及口腔都是打開著的狀態,且聲音較為響亮。比如在演唱到“老”“少”等字的時候,確保口腔全部打開,達到良好的口腔共鳴效果,并且要把氣息壓低,更好的保持曲調之間的連貫性。在行腔的時候,需要注意的是不倒字,吐字清晰,把字和聲音融合起來,確保咬字、吐字清晰。很多演唱者在演唱的時候把重點放在發聲技巧上,卻對咬字不太重視,從而很難把歌曲所蘊含的真實含義表達出來,使得樂曲風格和實際表達上存在著較大的差異。要把這首歌演繹的較好,就需要注重對古典詩詞藝術表現形式以及變化規律進行掌握,除此之外,還需要對氣息、聲音、節奏、咬字、行腔以及速度進行合理有效的把控。

在實際演唱的過程中,需要把字頭、字尾等重要環節進行重點表達,以此來更加全面和深入的去表達古典詩詞的藝術風格和情感內涵。在歸韻的時候要選擇最佳時間,不能夠過早,否則會導致共鳴腔體提早關閉,還要注重字頭表達時候的使用力度和旋律變化間的關系。在演唱比較激昂部分的時候,咬字一般就要偏重一些的,并且能夠確保氣息穩定;演唱稍微柔和旋律的時候,在確保可以聽清楚歌詞的前提下,咬字的力度可以適當的減輕。詩樂一體的藝術形式在這首作品里得到了顯著的體現,演唱者確保詩詞主旨和旋律兩者融為一體,相互交融。

(五)演唱細節處理

本首藝術歌曲在演唱時,第一句“春雨春風,問誰染就江南草”,演唱者在演唱此句時,整個人的狀態都應該是輕松明快的,在節奏的安排上設計了弱起,強調了“雨”字和“風”字,而且這兩個字都設計了五拍的長音,轉變為強拍,旋律的行進仿佛在模仿詩歌吟誦,又好像是在感慨春風化雨,萬物復蘇的大自然美好景象,演唱時需要注意力度的強弱對比處理,并且要確保氣息上的連貫。“問誰”是四個十六分音符的節奏型,雖然簡短但是得到了強調;“染就”使用了附點節奏,符合詩詞吟誦規律;江南草中的“南”字加了裝飾音,也是本首歌曲里唯一一個裝飾音,點出了江南的靈秀。第二句“燕嬌鶯巧”應選擇明亮的音色來進行表達,“只是參軍老”情感轉折,在“老”字上使用六個小節之長,兩個小短句,相同的節奏,但旋律的走向是先抑后揚,情感也愈發顯現出來,為后面歌曲的發展做了鋪墊,氣息使用上應該偏飽滿,選擇激昂有力的聲音,但同時也要注意傷感愁緒的表達。演唱者在演唱第三句“今古紅塵,愁了人多少”的時候,在音色上是逐漸變得更加明亮,需要把既有感嘆也有苦惱的情緒表達到位,此處聲音做漸強處理,適當的增加一些吟唱的感覺。第四句“樽前好,緩歌低笑”,在“好”字的處理上使用了九拍的長音,并且伴有變音升F,符點節奏,力度的漸強和漸弱處理,一個字的設計如此精妙絕倫,這里想要表達的是對人生事態的感嘆,要求演唱者把握變音的音準、符點節奏的感覺,以及力度先漸強再減弱的把控,從而更好的表達出作曲家想要表達的情感。最后一句“醉向花間倒”,進行了重復處理,并且前后兩句的旋律也存在變化,呈現的是逐漸增強的力度變化效果。