明代戲曲插圖與舞臺演出關系獻疑

朱 浩

自20世紀90年代以來,關于明代戲曲刊本插圖與舞臺演出二者關系之探討,在中國古代版畫史、插圖史研究中漸為風行,且形成較為一致的結論: 明代戲曲插圖在插圖版式、人物動作和構圖風格等方面的一些特征,是受到了戲曲舞臺演出的影響,可概括其為“照戲繪圖”論;以及僅依據萬歷三十四年(1606年)浣月軒刊楊之炯《藍橋玉杵記·凡例》中“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”(蔡毅 1302)一句孤證,認為戲曲插圖也可反過來指導舞臺扮演,可概括其為“照圖扮戲”論。眾多版畫史、插圖史研究專著在論及明代戲曲插圖時,往往會有其和舞臺演出關系之如上闡釋,這種研究取向和觀點似已成為學界不言而喻的“常識”。

但是,這其中是否可能有很大的誤解呢?我們對某種既定概念或研究理路習以為常而不再深究,往往會失之毫厘,謬以千里。該話題勾連插圖繪制與戲曲演出,屬于一個涉及美術學與戲劇學的跨學科問題,所以非綜合美術與戲曲學科之考察不能解決。然而,目前持論者多為中國古代版畫研究者,與此形成反差的是,或許是問題頗為重大,也或許是由于是非不難判明,中國古代戲曲研究者對此話題不屑于回應以及質疑者寥寥。此外,關于明代戲曲插圖與舞臺演出關系的探討,絕非僅與一些學者的研究興趣相關,其背后還隱藏著更為廣袤的學術語境。在此語境中,中國古代版畫研究者可能因過于聚焦自身的研究視角而導致對于戲曲舞臺表演的陌生、誤讀乃至想當然的比附,因此似有必要重新審視這一問題。故筆者不揣淺陋,擬首先對此話題之生成語境、傳布路徑及分析理路進行考鏡源流,在此基礎上從戲曲和美術的雙重視角對持論者的主要觀點及其論證邏輯進行考辨、反思,最后就明代戲曲插圖與舞臺表演二者之關系,究竟是一個值得探究的真議題還是應該終止的偽議題,給出一個澄清性的說明。學識所限,本文或有疏漏,祈請方家指正。

一、 話題之生成語境、傳布路徑及分析理路

明代戲曲刊本插圖是對生活場景的狀摹。20世紀前中期,精通戲曲舞臺表演藝術的齊如山對明代戲曲插圖的看法,頗具代表性:

到明朝關于戲劇的圖畫,自然就比宋元多的多了,但是令人失望的地方也很多,因為彼時關于戲劇的圖畫大多數畫的是小說,都是犯了前邊所說的毛病,應騎馬者便畫一馬,這便離戲劇太遠。請看明朝刻本的雜劇傳奇,約有數百種,多數附有圖畫,可是畫的不是屋中景就是山野景,這便不足以作為參考的資料[……]。(齊如山 126)

齊如山的“失望”之嘆,因為明代戲曲插圖在“景”的表現方面都是寫實,是戲曲故事畫,而非演劇圖。插圖中的“景”分為室內與室外,即齊氏所謂“屋中景”與“山野景”,室內有屋宇、門窗、家具、柱子等陳設,室外有樹木、欄桿、山石、樓臺等風景,馬是真馬,車是真車,都是生活場景的真實再現,此與中國傳統戲曲舞臺上“一桌二椅”式的簡單布景和“以鞭代馬”式的象征道具迥然有別。正因如此,齊如山認為明代戲曲插圖“畫的是小說”而“離戲劇太遠”,與舞臺表演沒有關系。

插圖中“景”既然與舞臺演出沒有關系,那么“人”呢?戲曲舞臺上的人物造型包括化妝和服裝。就演員化妝而言,北宋以后“涂抹粉墨作優戲”(徐夢莘,卷三十一 231)已成為定制,元代更進一步,不僅有滑稽和反面人物的“花面”化妝,還有一般正面人物的“潔面”化妝以及一些特殊人物的性格化勾臉,此外還有掛髯口,這些化妝手段到明代又有進一步發展(龔和德,309—18),但這些在明代戲曲插圖中都沒有體現。就人物服飾而言,明代戲曲插圖中的人物穿扮基本是日常生活裝束,并非采自戲臺上的服飾,此點后文有詳論,恕此不贅。

所以從直觀來看,無論是“景”的表現,還是“人”的造型,明代戲曲插圖和小說插圖并無二致,都是對文本中相關故事情節和生活場景的再現,以達到圖文并茂的審美效果。這是很長時間以來人們的普遍看法,所以論者一般不會將其與舞臺演出勾聯,他們的關系自然就沒有探討的必要,更不會成為一個話題。

當然,眾所周知的是,在特殊情況下,明代戲曲插圖確會展現舞臺演出場景,即當劇本某出有演戲情節,若恰好該出要配插圖,而插圖又恰好選了該演戲情節(也有不選的),那么就會直接展現演劇,筆者稱之為“戲中戲”插圖。這類“戲中戲”情境下的插圖很少,明代戲曲插圖中只有5幅,對研究當時的演劇具有很高的價值。此外,“副末開場”插圖亦差可算入此類,數量亦極少。但這類插圖在本質上,非特為舞臺演出,仍是為文本服務(小說、地方志刊本也有“戲中戲”插圖),仍是狀摹文本中的生活場景,只不過這個生活場景恰巧是演劇罷了。而且其數量極其稀少,不具有代表性,所以不僅本文,而且持“照戲繪圖”論者也一般不將這類插圖納入討論范圍。

最早提出明代戲曲插圖受到舞臺演出影響而讓二者發生關聯的,據筆者所知,是1959年王樹村編選《京劇版畫》一書的前言:“金陵富春堂、世德堂刻印的傳奇里的插圖,布景雖似寫實,但人物所處的位置及身段、表情等,卻像戲中角色。”(王樹村 3)王氏在該書前言中需要追溯清代京劇戲出年畫的淵源,最容易想到的自然是前朝興盛的戲曲插圖了。兩年之后,王伯敏也以明代金陵富春堂、世德堂刊印的戲曲插圖為例,認為“明代版畫的另一特點是: 對于畫面上的組織,如舞臺場面那樣來處理”(王伯敏 79)。兩位學者的研究視角可謂另辟蹊徑,都避開了插圖中景物描繪與人物造型等“實”的部分,而引入了人物動作和構圖風格等較為“虛”的視角。

王樹村的觀點只是書前序言中的一段話,王伯敏的分析也僅占了其書的半頁內容,俱為一種自發的偶見和猜測,在很長時間內并未引起學界的注意和回應。真正使二者關系引起廣泛關注并形成話題的,是20世紀90代以來一批研究版畫史的我國臺灣學者的持續性探討。學者蕭麗玲是其中的先行者和踐行者: 其碩士學位論文《晚明版畫與戲曲和繪畫的關系——以〈琵琶記〉為例》(中國文化大學史學研究所圖書文物組碩士論文,1991年),辟有專章來系統地探討明代《琵琶記》劇本插圖和舞臺表演的關系,其主體部分以單篇論文《版畫與劇場——從世德堂刊本〈琵琶記〉看萬歷初期戲曲版畫的特色》為題發表,而且這種研究理念和觀點也慣性地體現于其后來出版的英文著作中。蕭麗玲認為,明代世德堂刊本《琵琶記》插圖在插圖版式、人物動作和構圖方式上,都受到了戲曲舞臺處理空間方式的影響。蕭氏還強調,這些現象不是世德堂刊本的特例,而為當時以人物表現為主的戲曲插圖所共有。此外,戲曲插圖受到舞臺影響的時段,是截止到明代萬歷晚期,因為此后的戲曲插圖向文人趣味靠攏,追求詩情畫意,與舞臺表演再無關聯(141—156)。這個時段上的劃分,也得到后來論者的普遍認同,所以本文討論之范圍也與其相應,基本落在萬歷晚期之前。

蕭麗玲在其論文中介紹過王伯敏《中國版畫史》一書(133),故其研究視角和觀點,一方面顯然是受到了王伯敏的啟發。如果說王伯敏的研究只是蜻蜓點水式的自發偶見,那么蕭麗玲就是在此基礎上的踵事增華,其在繼承“構圖風格”視角且有增飾的同時,將“人物手勢”擴展為“人物動作”,又新增了“插圖版式”角度,從而對此話題予以系統性、自覺性的闡發。

從此話題的生成語境來看,蕭麗玲的這種系統性闡發之所以在20世紀90年代初才出現并很快形成熱點話題,背后其實還有更為深層次的理論來源和背景,即西方學界20世紀八九十年代興起的“視覺文化研究”熱潮。在版畫研究日益成為國際學界多學科競相討論的一個熱點時,我國臺灣地區,得歐美學術風氣之先,涌現出不少有新意的學術成果,其中一種新的研究思路,就是“把版畫插圖作為一種視覺媒介來看待,以其包含的有形或無形的‘視覺符號’為線索,分析版畫作者如何構筑圖像語言,試圖將這些作品與其他視覺產品聯系在一起加以闡釋”(董捷 19)。蕭麗玲將戲曲插圖作為戲曲再現的一種媒介,關注其如何同文本、舞臺等其他媒介展開互動,可謂對當時視覺文化研究熱潮的一種回應。

在這種視覺文化熱潮的激蕩之下,蕭麗玲的研究理路和觀點,很快被臺灣當地研究版畫的學者效仿。許光美碩士學位論文《陳洪綬〈張深之正北西廂秘本〉版畫研究》(臺灣大學藝術史研究所碩士論文,1996年)、林惠珍碩士學位論文《明刊〈西廂記〉戲曲版刻插圖研究》(淡江大學漢語文化暨文獻資源研究所碩士班碩士論文,2008年)都從插圖版式、人物動作和構圖風格等三個角度探討戲曲插圖與舞臺演出之關系,只不過在研究個案上將《琵琶記》變為《西廂記》罷了。而且,這種研究視角與結論也得到了臺灣版畫史研究者的普遍認同。

微微清風就可以吹皺一池春水,這種關于戲曲插圖與舞臺表演關系的視覺化分析理路,除了在臺灣學界持續發酵外,隨后也擴散至本來未將其視為話題的大陸學界,首先受其影響的自然是版畫史研究。有的學者是簡要強調,有的學者則是系統闡發,后者以張玉勤的闡述最為詳細。張玉勤《從明刊本〈西廂記〉版刻插圖看戲曲的文人化進程》一文,從插圖版式、人物動作、人物顯豁及與其相應的簡化背景等三個視覺角度切入,論述了明代戲曲插圖采自舞臺表演的諸多特征,而其中第三點可以歸入蕭麗玲所言的“構圖方式”,所以其分析理路和觀點基本是對蕭氏的因襲。值得注意的是,在此話題風氣的激蕩之下,鄭振鐸1940年發現的《藍橋玉杵記》“凡例”中“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”之語,也被大陸學界重新“發現”和重視,并作為論證戲曲插圖具有指導舞臺扮演功能的唯一史料。

以王樹村、王伯敏、蕭麗玲、張玉勤為代表的分析理路,是首先預設一個前提,從而籠罩了之后所有的分析與探討。這個預設就是,既然戲曲刊本插圖附屬于戲曲這種文體,而戲曲包括文本閱讀和舞臺表演兩個方面,那么插圖在輔助文本閱讀的同時,必然也對舞臺表演有所反映。在此預設之下,只要插圖與舞臺在表現形式上有相似之處,就判定插圖應是受到了舞臺的影響,絕無其他原因。

這種研究理路,逐漸成為研究明代戲曲插圖的一種分析范式,其風行之程度體現于以下兩個方面: 第一,在明代戲曲插圖的個案研究中,論者往往會顧及此研究理路而予以一定篇幅來論述。例如有學者研究湯顯祖“臨川四夢”圖像在戲曲傳播中的功能,就專門拈出了“戲曲插圖反映了古代戲曲演出的真實場景”功能來論述,竟不顧與前文指出“四夢”中有的插圖“是以景物為主,人物為輔,完全屬于杭州派的畫風”(王省民 94)間的抵牾;第二,眾多插圖史、繪畫史、版畫史專著,在論及明代戲曲插圖時,往往會有其和舞臺演出關系之論述。可以說,這種研究取向和觀點已成為了版畫史研究領域不言而喻的“公理”,似乎非此不能證明其研究視角之全面。

然而,事實可能并非如此。下文從美術和戲曲的雙重視角,對持論者的主要觀點分而考辨之,并進而指出其論證邏輯隱含的缺陷。鑒于蕭麗玲和張玉勤兩位學者對此話題的闡述最為詳細和系統,在臺灣和大陸學界各具代表性,故下文之考辨,主要就該兩位學者的觀點而展開。

二、 文字上的陷阱:“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”

1940年,中國版畫研究的先驅鄭振鐸先生為其主編的《中國版畫史圖錄》作序,序中云:“楊之炯《藍橋玉杵記》凡例云: 每出插圖‘以便照扮冠服’。蓋戲曲腳本之插圖,原具應用之意也。”(鄭振鐸,第14卷 241)鄭氏據此推測,插圖中描繪的人物冠服,具有指導演員裝扮的功用。《藍橋玉杵記》此語,在鄭氏這篇洋洋灑灑數萬字的宏論中,只是一句不太起眼的話,在當時以及此后的很長時間內并未受到關注。直到半個世紀后的1990年,隨著臺灣學者關于戲曲插圖與舞臺演出關系的視覺化研究理路傳入大陸學界,受此風氣激蕩使然,“以便照扮冠服”這句話因為與此研究理路如符合契,被學界重新“發現”,在經歷了由隱到顯并被廣泛引用的復出之旅后,成為論證明代戲曲插圖具有指導梨園扮演功能的唯一史料。

然而,鄭振鐸早在1956年完稿的《中國古代木刻畫史略》一書中修正了原先的觀點:“萬歷丙午(三十四年)刻的《藍橋玉杵記》,作者的例言便道‘本傳逐出繪像,以便照扮冠服’。原來是要演員們按照插圖‘以便照扮冠服’的,但許多劇本的插圖未必便都具有這個功用,它們恐怕只是作為裝飾性的美好的‘插圖’,以增進讀者們的興趣而已。”(鄭振鐸 50—53)此時鄭氏雖然并未把話說死,用了“許多劇本”“未必便都”“恐怕”字眼,但其對于過往觀點的修正是明確的: 很多戲曲插圖的功能仍是以裝飾性來增強讀者興趣而已,與舞臺演出關系不大。《中國古代木刻畫史略》是鄭振鐸先生一生中最后一部開拓性的學術專著,歷經半個多世紀的曲折之后,1985年才以人民美術出版社版《中國古代木刻畫選集》“第九冊”的形式首次面世,立即引起轟動,在國內外屢次獲獎,1988年又被收入文物出版社版《鄭振鐸藝術考古文集》。

《中國古代木刻畫史略》是研究中國古代版畫的必讀之書,然而頗為吊詭的是,主張插圖具有指導梨園扮演功能的版畫史論者,卻不約而同地忽略了鄭氏在該書中對于原先觀點的修正,而只取他1940年初次意見中的話了。個中原因也許不難理解,鄭氏修正后的看法,對“以便照扮冠服”持懷疑的態度,而這顯然與插圖指導演員扮演的觀點相抵牾,所以持此觀點的論者就避而不談了。反倒是戲曲學者廖奔在談及此語時,對鄭氏修正后的觀點較為認同:“萬歷刊本《藍橋玉杵記》‘凡例’說:‘本傳逐出繪像,以便照扮冠服。’該書果然附錄了許多圖畫,根據每場的登場人物和情節繪出圖像。但這些圖畫都是生活場景的狀摹,而不是舞臺場面畫,因此其中人物穿著打扮基本上是生活裝束,只能為演員裝扮出具一個基本的提示,例如某個角色應該穿哪一類人的服裝,如此而已。”(廖奔 319)

那么,究竟應該如何理解萬歷三十四年(1606年)戲曲刻本《藍橋玉杵記·凡例》之“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”?這就需要引入戲曲史的分析視角。

明代戲曲、小說插圖都是生活場景的狀摹,其人物穿著打扮基本是日常生活裝束,這也使其成為明代服飾史研究的一大材料來源。即便是標榜“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”的《藍橋玉杵記》插圖也不例外,其人物冠服仍是繪出生活場景,例如第十八出插圖繪金萬鎰路遇李曉云,其中金的穿著是纓子帽兒、綠蘿褶兒、灑金川扇兒,乃明代典型的富家公子的時尚打扮(揚之水 5)。在此方面,《藍橋玉杵記》插圖與同時期的其他戲曲、小說、詩文插圖并無二致,所以從邏輯上講,如果《藍橋玉杵記》可以宣稱“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”的話,那么明代所有戲曲、小說、詩文等插圖本都可如此標榜。

既然明代戲曲插圖中的人物服飾基本都是當時生活常服,那么問題就可置換為: 明代戲曲舞臺上的人物服飾究竟與當時生活常服是什么關系?宋俊華《中國古代戲劇服飾研究》一書研究指出,明代戲劇中的人物服飾基本來自當時人們日常生活所穿的服飾,用法也大致相同。換言之,明代戲衣多為當時人們的生活常服——這也是理所當然,因為戲服采自生活常服,對于戲班和演員來講,是最簡便、經濟的做法。筆者可再補充兩條史料予以佐證: 第一,明代馮夢龍編《醒世恒言》“張廷秀逃生救父”篇,其中有男主角穿著戲服直接見客的情節,說明他在臺上表演的時候,穿的就是日常服裝。第二,李漁小說《曲終死節》反映的是明末清初時的生活,其中富家子弟為博得藐姑的歡心,送了許多首飾與衣服給她,然而“做衣服送他的,都放在戲箱之中,做老旦、貼旦的行頭,自己再不肯穿著”(李漁 261),可知旦角服飾與生活常服通用(朱恒夫 61)。

明代戲曲插圖中的人物服飾與當時舞臺上的戲衣,既然都與生活常服基本相同,那么二者也必然是基本相似的。在此意義上,“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”雖然是句多余的話,似也可以成立。然而,我們若保持清醒地回到現實本身,就會發現這句話違背常識和邏輯之處。既然戲衣多是生活常服,那么演員在舞臺上的穿扮,照著日常裝束是最簡便的,何必再去翻看劇本中的插圖呢?根本無此必要。且不論明代并非每部戲劇都配有插圖,關鍵是戲曲插圖本往往制作精良,價格不菲,非一般中下層民眾可以承受,演員或戲班怎么可能僅僅為了照著穿扮就去購買插圖本呢?此外,明代對服飾的顏色、材質等都有明確的等級規定,《明會典》“冠服”關于帝后、宗室、官員、士庶乃至樂舞、僧道之冠服在顏色、質地、紋樣方面都有定制,亂用者要受罰,而插圖大多數都是黑白版畫,沒有冠服的顏色、材質等重要信息,讓演員如何去“照扮”呢?

“本傳逐出繪像,以便照扮冠服”是諸如戲曲插圖是“梨園扮演的圖示指導”“梨園搬演的圖釋指南”,乃至再擴大到“插圖指導表演”論者的唯一論據,是一個孤證。而綜上所述,此語不能成立,是不熟悉戲曲演出的外行人的臆測。

三、 視覺上的模棱: 插圖版式、人物動作與構圖風格

以蕭麗玲和張玉勤為代表的學者認為,明代戲曲插圖在視覺上的插圖版式、人物動作和構圖風格方面的一些特征,都受到了戲曲舞臺演出的影響,以下分而辨析之。

(一) 插圖對聯版式

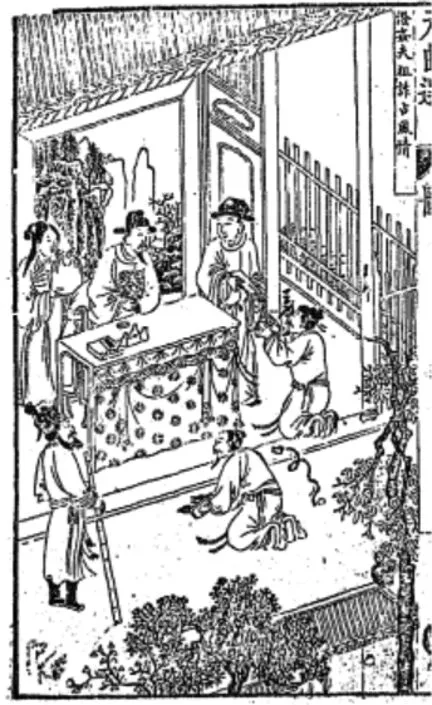

明代有些戲曲插圖是對聯版式,即有位于上方的標題(額題)和位于兩旁的聯語(榜題)。有學者認為這種插圖版式類似戲曲舞臺布景中的對聯,并將其作為插圖受到舞臺影響的證據之一,如張玉勤以萬歷間劉龍田刊本《西廂記》中的一幅插圖“佛殿奇逢”為例(圖1),指出其上方的標題和兩側的聯語“頗似早期的舞臺布景”(96)。

圖1 明萬歷 劉龍田刊本《西廂記》“佛殿奇逢”插圖

事實上,雖然明代有的戲臺確實在舞臺兩側臺柱掛有對聯,但戲曲插圖的聯語與戲臺對聯并無關系,而是與插圖圖題之功能以及明代中后期對聯在日常生活中的大量運用之風氣相關。就插圖圖題功能而言,兩側聯語是對插圖所繪內容的提示和說明,這種版式早在五代時期敦煌佛教版畫中就已存在(圖2),只是當時尚不甚工整且數量有限。到了明代,聯語版式在插圖中甚為流行,即如劉龍田刊本《西廂記》中“佛殿奇逢”插圖,上方額題“佛殿奇逢”四字其實是插圖所在該出的出目,榜聯“游寺遇嬌娥送目千瞧無限意,歸庭逢秀士回頭一顧許多情”是對插圖所繪張生和鶯鶯巧遇的情境與情節的提示和說明,其功能乃是幫助讀者理解劇情。

圖2 五代 敦煌版畫“大圣文殊師利菩薩”

那么,為何對聯版式在插圖中的運用,到了明代中后期會那么普遍和流行呢?除了以上所言之功能外,還有外部環境的變化,即明代中葉以來對聯藝術在日常生活中得到大量運用之風氣。對聯(對子、楹聯)是我國具有民族特征的漢語文學樣式之一,它起源于五代宋初,而成熟于明代。對聯自明中葉以來成為民間非常流行的實用性文體,例如出現了對聯通俗類書萬歷刊本《萬錦全書》《萬寶全書》等,它們不僅收有大量實用對聯,而且將其分門別類,廣泛涉及社會生活的各個層面和場合,舉凡宮殿廟宇、樓臺亭館、祠堂戲臺,乃至私人的客室書齋,都會懸掛對聯。

綜上所述,明代戲曲插圖的對聯版式,與戲臺對聯沒有關系。雖然二者在客觀呈現上存在著相似,但它們在本質上都屬于明代對聯在日常生活中得到大量運用的表征,在此意義上二者是平行對等的,不存在誰影響誰的問題。至于蕭麗玲還推測插圖上方的四字橫題是受到了戲臺帳額的影響,就已無需再論,因為蕭氏在行文中也發現了論證的缺陷即明代戲臺帳額上沒有任何文字,所以其最終還是將原因指向了戲臺對聯(143—44),筆者也就無需再重復辯駁了。

(二) 人物動作

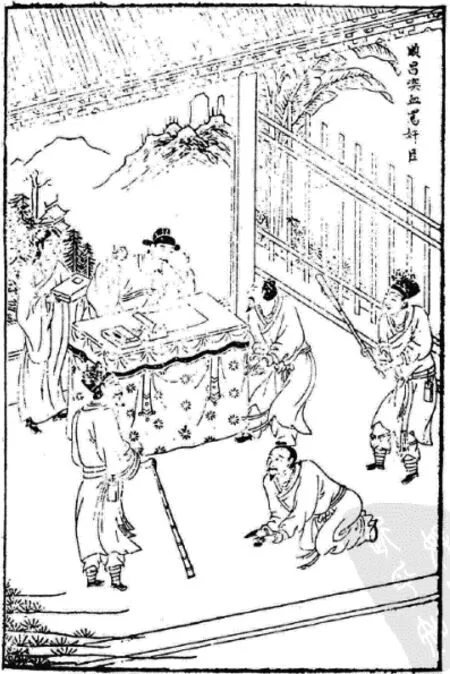

論者還認為,戲曲插圖中人物的動作情態,取材自戲曲舞臺上的表演身段。蕭麗玲以明萬歷世德堂刊本《琵琶記》第三十二出插圖“牛氏詰邕”為例(圖3),認為“兩個人一前一后,除了手的位置外,以同樣的姿態前后呼應,此種優雅的姿勢,亦受表演時那種講究姿態須優美、和諧的舞臺身段之影響”(146)。張玉勤以明萬歷劉龍田刊本《西廂記》第十三出插圖“乘夜逾墻”為例,認為“(張生和紅娘)二人身段動作猶如雕塑造型般默契貼合,極具舞臺表演身段的諸般特點”,并據此得出結論說:“由于戲曲是對‘有一定長度的行動的摹仿’,因而極富‘動作性’,表現在明初的戲曲插圖中,人物的動作性、程式化十分突出,有的造型姿勢明顯是采自舞臺上的動作。”(96)我們從這些具體例證的表述,例如“呼應”“優美”“和諧”“默契”等描述性的詞匯,可知論者指向的都是插圖人物動作具有生動逼真、互相呼應的效果。

圖3 明萬歷 世德堂刊本《琵琶記》“牛氏詰邕”插圖

且不論我們今天已經無法確知明代戲曲舞臺上演員動作究竟為何樣,僅將一幅插圖中的其他一切抹去,而取其人物動作與舞臺表演比較,便陷入了牽強附會的蹈空之談。問題的關鍵還在于,插圖中人物動作之生動、優美、呼應,本為中國古代繪畫藝術特別是人物畫的應有之義,故令人困惑的是,論者竟然完全忽略了從繪畫藝術內部分析成因,反而直接向外求因于表演藝術的戲曲舞臺。事實上,人物動作描繪生動呼應,既是明代戲曲、小說、說唱等敘事類作品插圖的共同特征,也是中國古代人物畫在技巧和觀念方面的傳統,并非有意迎合戲曲演員的舞臺動作。

刊刻插圖的普遍都是敘事性文本,一般描繪故事中較為精彩或關鍵的情節,體現于視覺上就以人物及其動作為核心,所以人物動作之生動、呼應,本是插圖藝術應有之特征與追求,其中尤以小說和戲曲為代表。在早期小說插圖中,如標為“至元新刊”的元代《全相三分事略》中就有充分的體現。蕭麗玲舉例的世德堂書坊也刊有小說,例如《東西兩晉演義》中“司馬倫廢帝自立”插圖人物動作之生動毫不遜色于《琵琶記》(圖4)。即使是教化類典籍的插圖,如明代萬歷呂坤為教育女兒而編寫的《閨范》一書,“令女中儀讀之,日二事,不得其解,輒掩卷臥。一日,命畫工圖其像,意態神情,宛然逼真。女見像而問其事,因事而解其詞,讀數十事不倦也”(呂坤 81—82)。其中“意態神情,宛然逼真”八字,道出了《閨范》插圖在人物動作情態上的細膩生動,借圖文并茂以達到教化之目的。

圖4 明萬歷 世德堂刊本《東西兩晉演義》插圖

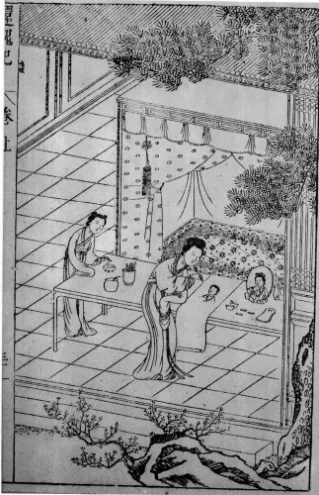

張玉勤還提到,戲曲插圖人物動作具有“程式化”特征,類似于戲曲舞臺演員的表演,故“有的造型姿勢明顯是采自舞臺上的動作”(96)。插圖中的人物動作確實存在著一定的“程式性”,但是否就說明它受到戲曲舞臺表演程式的影響呢?且不論明代戲曲表演產生了多少動作程式,至少“揮鞭如乘馬,推敲似有門,疊椅為山,方布為車”(余上沅 14)等舞臺上常見的程式性動作,戲曲插圖是無法去描繪的,因為插圖中馬、門、山、車都是寫實。更重要的是,明代戲曲插圖在表現生活場景時,例如惜別、宴席、審判、禮拜、告別、交戰等,所采用的人物動作和構圖范式,和小說、說唱、詩文等其他體裁的插圖并無區別。我們不妨作些對比。萬歷戲曲刊本《元曲選》中《鄭孔目風雪酷寒亭》一劇之“潑奸夫狙詐占風情”插圖(圖5),描繪的是官員審案場景,與明代崇禎小說刊本《魏忠賢小說斥奸書》一幅插圖之人物動作乃至構圖方式幾乎完全相同(圖6)。這種戲曲插圖中的人物動作和其他體裁插圖相似的現象,在明代插圖中非常普遍,這種模式化的技法具有很強的操作性和復制性。如明嘉靖戲曲選本《風月錦囊》中有一幅“奉浦送行”插圖,圖中兩人相互作揖,背景空曠,而明中期小說刊本《孔圣宗師出身全傳》的“男女別途”插圖、明萬歷唐詩選集刊本《唐詩鼓吹》的“霸陵道中”插圖中的人物動作與背景風格,幾乎與其一模一樣。

圖5 明萬歷 《元曲選》之《鄭孔目風雪酷寒亭》插圖

圖6 明崇禎 小說《魏忠賢小說斥奸書》插圖

明代插圖有很多通用的范式和格套,此與木刻插圖制作者之職業身份有關。版畫插圖的繪制者大都是名不見經傳的民間畫工,而民間畫工制作的圖像往往具有類型化特征,正如繆哲所言:“凡圖像(書法也是其一),是往往有其保守性的。我們看藝術史,就可知這程式化的保守,每以匠人為甚。[……]而匠人的本分,如我們上面講的,是盡量遵守舊的程式,沒有必要,是不輕易改動的。”(141—42)正因如此,明代不同書坊刊刻的小說、戲曲、詩文等插圖以及同一書坊刊刻的不同作品的插圖,在“構圖上呈現出模式化傾向”(喬光輝 89)。

(三) 構圖方式

1. 人物為主、背景簡單之構圖

明代金陵富春堂、世德堂刊印的戲曲插圖在構圖風格上,人物顯豁碩大,所占畫幅比例較大,這就自然帶來插圖中人物靠得較近、景物描繪版面相對減少的現象——它們是連帶一體的。王伯敏指出,明代這兩個書坊的這種人物為主、背景簡單的構圖風格,很像舞臺場面。(79)此后,蕭麗玲、張玉勤等學者沿其視角和觀點繼續闡發,認為明代戲曲插圖中的這種構圖方式,是受到了舞臺演出場面的影響。

這種風格的構圖方式,也是由早期插圖的功能決定的。如上文論及,敘事類書籍插圖之功能,是對書中重要的人物和情節加以形象的展示,故必以人物及其動作為中心,背景相對較為簡單,而那種沒有人物的“空鏡頭”式插圖則是不可思議的。此外,早期插圖頁面版式多為上圖下文式,版面空間有限,在優先描繪人物及其動作時,背景的塑造相對簡單。這也是古代人物畫的普遍觀念,例如清人有論人物大小與景物疏密曰:“蓋局法第一當論疏密,人物小而多者,則可配以密林深樹,高山大嶺。若大而少者,則老樹一干,危石一區,已足當其空矣。”(王世襄 501)

插圖風氣真正發生根本性的改變,是自萬歷后期以來,由于戲曲文人化的影響,戲曲插圖從之前對人物、情節的刻畫轉移到風景、意境的描繪,這就在構圖方式上體現為人物比例縮小,背景描繪突出。這種風格的插圖,與舞臺演出沒有關系,這是持“照戲繪圖”論者也都認同的,但不能因此用逆向思維,推測之前所有重視人物突出、背景簡單的插圖風格,就是受到了舞臺演出的影響。

2. 面向觀者設計的構圖

蕭麗玲以明代世德堂刊本《琵琶記》為例,認為戲曲插圖具有面向觀者設計的特征,原因是受到了舞臺演出的影響。蕭氏舉例以第二出“伯喈祝壽”插圖,該圖描繪了蔡伯喈夫婦為父母祝壽的場景,圖中蔡公蔡婆被安排在里面的桌后方,而伯喈夫婦則立于桌前,上壽者應面對壽星,此圖卻為背對,這種違反常理而面向觀者的構圖,原因是“正在表演中的演員為了顧及前方的觀眾,演出時均面向前方。可知世德堂本插圖中,畫中違反常態的人物關系,是來自于畫家將表演中的舞臺,直接記錄在戲曲插圖中,而導致的結果”(150)。

這種觀點隨意比附之程度,實在令人匪夷所思,存在著諸多錯誤。首先,世德堂本《琵琶記》插圖中的人物雖然大多面向觀者,但也有背對觀眾的,例如第五出“辭親赴選”插圖中前排拱手道別的蔡伯喈,這就在論證文本的內部產生了自相矛盾。其次,這種強行比附和關聯的邏輯,忽視了插圖面向觀者設計的本質。舞臺表演是給觀眾看的,繪畫也是繪給觀眾看的,這從本質上就決定了它們的人物在絕大多數情況下都要面對觀眾,為何一定要強行將二者關聯呢?現存最早刊本上的插圖,是在敦煌17窟發現的唐咸通九年雕版印刷品《金剛般若波羅蜜經》卷首扉畫,所繪為釋迦牟尼向四眾弟子宣說《金剛經》場景,其中數量眾多的人物都是面向觀者。質言之,面向觀者構圖,是古今中外人物畫的普遍觀念和技法,并非專為戲曲插圖特意設計。

我們再舉一個插圖和舞臺演出之構圖相反的例子。萬歷石林居士本《牡丹亭》第十四出“寫真”插圖表現了杜麗娘將自己美麗容顏繪于紙上的場面。從觀畫者的角度來看,插圖中的杜麗娘不是正向面對觀眾,而是側身于桌子外側,如此一來,桌子上已經畫出頭部的寫真圖以及鏡子之反像,就都可被觀畫者清晰地看到(圖7)。但這種構圖方式在《牡丹亭》演出舞臺上絕不會出現。無論是傳統昆劇折子戲演出傳統,還是現代青春版《牡丹亭》,舞臺上的杜麗娘一定是站在桌子內側正向面對觀眾,提筆于平攤在桌上的紙上作繪畫狀,只是用筆做個樣子,觀眾看不到也沒必要看到杜麗娘是如何完成繪畫的(圖8)。這也更說明,繪畫和表演兩種不同的藝術在表現形式上各有其特點,沒有必要將二者強行比附。

圖7 明石林居士本《牡丹亭》“寫真”插圖

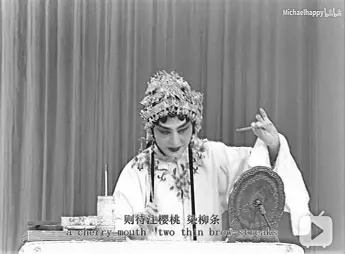

圖8 浙江昆劇團、青春版《牡丹亭》之“寫真”演出截圖

結 語

過往論者將明代戲曲插圖與舞臺演出相勾連,認為二者之關系體現為“照圖扮戲”和“照戲繪圖”。“照圖扮戲”論,因為其依據只有一條史料即“本傳逐出繪圖,以便照扮冠服”,所以若結合戲曲演出之實際,其是非自不難辨明。而“照戲繪圖”論,因切入的角度屬于視覺上的模棱之處,故有必要對其理論前提和論證邏輯的缺陷,作一個澄清性的說明。

“照戲繪圖”論最大的問題是有一個先行的預設: 明代戲曲插圖之繪制必定受到戲曲舞臺演出的影響,也就必對舞臺演出有所反映。論者為了證明其預設,避開了插圖中景物描繪與人物造型等明顯與演出無關的部分,而引入了插圖版式、人物動作、構圖風格等較為模棱的視角。然而,這個預設是極不可靠的。明代戲曲插圖的本質是用來輔助閱讀,即以直觀的形象展現文本故事的情節或情境,繪制者是把插圖當作一幅單純的畫作進行創作,即再現真實的生活場景,而非有意表現舞臺場景。正因如此,明代戲曲插圖所采用的范式和風格,與當時的小說、說唱乃至詩文等其他體裁的插圖并無二致,戲曲插圖并不因其附屬于戲曲文體而具有特殊性。如果對這一點未能有充分認識,研究古代插圖或古代戲曲,狹隘和曲解或在所難免。

其次,規避了美術史的尋因之后,論者僅依據插圖與表演在客觀呈現上的某些相似,就汲汲于在它們之間建立單一性的因果鏈條解釋,即認為明代戲曲插圖的這些特征,有且只有一個原因,那就是戲曲舞臺表演。然而,這種單一性的因果鏈條顯然有很大問題,陷入了絕對化的比附。典型的代表就是認為插圖面向觀者設計是借鑒于舞臺表演,其邏輯就像說戲曲舞臺上有人,而戲曲插圖中也有人,所以插圖在“有人”這一現象上定是受到了舞臺表演的影響,絕無其他可能。這種推理邏輯可謂極盡牽強之能事,而持“照戲繪圖”論者的邏輯與此如出一轍,只是把“有人”替換為“插圖版式、人物動作、構圖風格”中的某些特征而已。插圖和演出在一些客觀呈現方面的相似,其原因并非主觀上的互相借鑒或影響,而是二者都根源于生活本身。戲曲插圖是對生活場景與人物行動的狀摹,戲曲表演是對生活故事和人物行動的扮演,都形成了供人們觀看的“圖像”,雖然模仿生活的程度有差異,但在例如面向觀者、突出人物、動作生動等視覺呈現方面,二者必然存在著一些重疊和相似。

學術研究是一種理論活動,需要嚴謹的理論思維,而不是一般性的隨想和比附。并非新的視角就一定能帶來學術研究之進步,重新檢視史料(圖像)的特征,在承認其邊界的基礎上,再重新思考新視角、新方法的可能,或許是更為務實的做法。從一個議題是否成立而言,“真正有意義的議題,要經過沙汰梳理,在材料的基礎上體現出邏輯的指向”(鄧小南 5)。而綜上所述,明代戲曲插圖和舞臺表演之關系,不是“真正有意義的議題”,而是一個虛構出來的偽命題,不僅無補于無論是版畫史還是戲曲史的研究,反而帶來了一些困擾和誤導。站在學術史的立場,這種關于明代戲曲插圖與舞臺演出關系之視覺化分析理路和結論,對于版畫研究先賢鄭振鐸的《中國古代木刻畫史略》,可能不是一種“進步”而是一種“倒退”。明乎此,該議題或可在本文得到終結。

注釋[Notes]

① 筆者所見,目前僅有韋強一篇論文對此話題中的部分觀點進行辨疑,頗有啟發,但該文因沒有考察該話題之生成語境與源流傳布,也沒有對論者建構因果鏈條邏輯的反思,故探討難免不夠全面和深入。參見韋強:“明代前期戲曲插圖與舞臺搬演關系辨疑”,《四川戲劇》10(2015): 117—20。

② 分別是明繼志齋刊本《呂真人黃粱夢鏡記》第九出、明末刊本《荷花蕩》第二十二出、明崇禎刊本《一笠庵新編一捧雪傳奇》第五出、明崇禎刊本《盛明雜劇·義犬記》第一出、明崇禎刊本《盛明雜劇·同甲會》之插圖。

③ 明代共有10幅,參見元鵬飛: 《戲曲與演劇圖像及其他》,北京: 中華書局,2007年,第132頁。

④ 蕭麗玲的這種研究理路在臺灣學界的影響,參見馬孟晶:“耳目之玩: 從〈西廂記〉版畫插圖論晚明出版文化對視覺性之關注”,臺北“臺灣大學”藝術史研究所編: 《美術史研究集刊》13(2002): 201—76。

⑤ 簡要者參見周心慧:“中國古代戲曲版畫考略”,《中國古代版畫版刻史論集》,北京: 學苑出版社,1998年,第80頁;李昌集、張筱梅:“戲曲的圖像傳播: 一個值得關注的課題”,《文學遺產》2(2007): 130—31。系統闡發者參見張玉勤:“從明刊本〈西廂記〉版刻插圖看戲曲的文人化進程”,《學術論壇》9(2010): 95—102。

⑥ 例如徐小蠻、王福康: 《中國古代插圖史》,上海: 上海古籍出版社,2007年,第362頁;單國強: 《明代繪畫史》,北京: 人民美術出版社,2001年,第216頁。

⑦ 關于該書醞釀、寫作與出版的過程,參見陳福康:“鄭振鐸先生的最后一部奇書: 唯大時代乃產生大著作”一文,該文也是鄭振鐸《中國古代木刻畫史略》一書的序言,上海: 上海書店出版社,2006年,第1—14頁。

⑧ 沈從文先生在研究明代男女服飾時,就較多地采用了萬歷刊本《水滸全傳》《琵琶記》《元曲選》等戲曲、小說插圖為論據,見沈從文: 《中國古代服飾研究》,北京: 商務印書館,2013年,第647頁、657頁、664頁。除了服飾,明代戲曲小說插圖中的冠帽、髻和頭面等都是寫實,參見孫機: 《明代的束發冠、髻與頭面》,《文物》7(2011): 62—71。

⑨ 明代雜劇、傳奇的人物服飾都基本來自當時生活常服,參見宋俊華: 《中國古代戲劇服飾研究》,廣州: 廣東高等教育出版社,2003年,第77—111頁。

⑩ 小說男主角張廷秀在已被授官的情況下,穿著紗帽圓領之官服扮演《荊釵記·祭江》一折中的王十朋,正演出間本地太守來拜,張廷秀直接穿著戲服見客,并無違礙,說明舞臺上和生活中的官服基本相同。見馮夢龍編: 《醒世恒言》(西安: 三秦出版社,1993年),第385頁。

引用作品[Works Cited]

蔡毅編: 《中國古典戲曲序跋匯編》(二)。濟南: 齊魯書社,1989年。

[Cai, Yi, ed.A

Collection

of

Prefaces

and

Postscripts

to

Classical

Chinese

Drama

. Vol.2. Jinan: Qilu Press, 1989.]董捷:“他山之石: 國際語境中的中國版畫史研究”,《中國美術學院學報》8(2014): 18—25。

[Dong, Jie. “stones from other hills: Research on the history of Chinese printmaking in the international context.”Journal

of

the

China

Academy

of

Art

8(2014): 18-25.]鄧小南: 《宋代歷史探求: 鄧小南自選集》。北京: 首都師范大學出版社,2015年。

[Deng, Xiaonan.An

Exploration

of

the

Song

History

:Self

-Selected

Works

of

Deng

Xiaonan

. Beijing: Capital Normal University Press, 2015.]樊波: 《中國人物畫史》。南昌: 江西美術出版社,2018年。

[Fan, Bo.A

History

of

Chinese

Figure

Painting

. Nanchang: Jiangxi Fine Arts Publishing House, 2018.]伏滌修、伏蒙蒙輯校: 《西廂記資料匯編》。合肥: 黃山書社,2012年。

[Fu, Dixiu, and Fu Mengmeng, eds.A

Source

Book

of

Romance of the Western Chamber. Hefei: Huangshan Publishing House, 2012.]龔和德: 《舞臺美術研究》,北京: 中國戲劇出版社,1987年。

[Gong, Hede.The

study

of

stage

art

. Beijing: China Theatre Press, 1987.]李漁: 《連城璧》,《李漁全集》。杭州: 浙江古籍出版社,1991年。

[Li, Yu. “A Precious Jade.”The

Complete

Works

of

Li

Yu

. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 1991.247-439.]廖奔: 《中國戲劇圖史》。鄭州: 河南教育出版社,1996年。

[Liao, Ben.An

Illustrated

History

of

Chinese

Theatre

. Zhengzhou: Henan Education Press, 1996.]林惠珍: 《明刊〈西廂記〉戲曲版刻插圖研究》,淡江大學漢語文化暨文獻資源研究所碩士班碩士論文,2008年。

[Lin, Huizhen. “A Study of the Illustrations in Woodblock PrintedRomance

of

the

Western

Chamber

in the Ming Dynasty.” M.A. Thesis: Tamkang University, 2008.]呂坤: 《去偽齋文集》卷二,《四庫全書存目叢書》集部第161冊。濟南: 齊魯書社,1997年。

[Lü, Kun.Collected

Essays

from

the

Quwei

Studio

. Vol.2.Collection

of

Works

Mentioned

in

the

Catalogue

but

Not

Included

in

The Complete Collection of the Four Treasuries. Vol.161. Jinan: Qilu Press, 1997.]Li-ling, Hsiao.The

Eternal

Present

of

the

Past

:Illustration

,Theatre

,and

Reading

in

the

Wanli

Pperiod

,1573-1619.

Leiden: Brill. 2007.繆哲:“以圖證史的陷阱”,《讀書》2(2005): 140—45。

[Miao, Zhe. “The Trap of Proving History with Image.”Dushu

2(2005): 140-45.]喬光輝: 《明清小說戲曲插圖研究》。南京: 東南大學出版社,2016年。

[Qiao, Guanghui.The

studies

on

illustrations

of

novels

and

dramas

in

the

Ming

and

Qing

Dynasties

. Nanjing: Southeast University Press, 2016.]齊如山: 《國劇藝術匯考》。沈陽: 遼寧教育出版社,1998年。

[Qi, Rushan.A

Comprehensive

Investigation

into

Chinese

Theatre

Art

. Shenyang: Liaoning Education Publishing House, 1998.]王伯敏: 《中國版畫史》。上海: 上海人民美術出版社,1961年。

[Wang, Bomin.A

History

of

Chinese

Woodblock

Pictures

. Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House, 1961.]王世襄: 《中國畫論研究》(下)。北京: 生活·讀書·新知三聯書店,2013年。

[Wang, Shixiang.A

Study

of

the

Theory

of

Chinese

Painting

. Vol.2. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2013.]王樹村: 《京劇版畫》。北京: 北京出版社,1959年。

[Wang, Shucun.Woodblock

Pictures

of

Jingju

. Beijing: Beijing Publishing House, 1959.]王省民:“圖像在戲曲傳播中的價值——以“臨川四夢”的插圖為考察對象”,《戲曲藝術》1(2010): 94—98。

[Wang, Xingming. “The value of image in Chinese theatre communication —— Take the illustration of “Four Dreams of Linchuan” as the object of investigation.”Chinese

Theatre

Arts

1(2010): 94-98.]蕭麗玲:“版畫與劇場——從世德堂刊本〈琵琶記〉看萬歷初期戲曲版畫的特色”,《藝術學》5(1991): 133—84。

[Li-ling, Hsiao. “Woodblock Prints and Theatre: Characteristics of the ‘Drama Illustrations’ of the Early Wanli Period As Revealed in Shi-te T’ang’s Edition of theP

’i

-p

’a

Chi.

”Study

of

the

Artscademic

5(1991): 133-84.]徐夢莘: 《三朝北盟會編》。上海: 上海古籍出版社,1987年。

[Xu, Mengshen.Compiled

Materials

on

the

Relationship

between

the

Song

and

Jin

Dynasties

during

the

Administrations

of

the

Hui

,Qin

,and

Gao

Emperors

of

the

Song

Dynasty

. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1987.]揚之水: 《物色: 金瓶梅讀“物”記》,北京: 中華書局,2018年。

[Yang, Zhishui.Material

and

Color

:Jin

Ping

Mei

Read

“Thing

”Record

. Beijing: Zhonghua Book Company, 2018.]余上沅編: 《國劇運動》。上海: 新月書店,1927年。

[Yu, Shangyuan, ed.The

National

Theatre

Movement

. Shanghai: The New Crescent Moon Bookstore, 1927.]元鵬飛: 《戲曲與演劇圖像及其他》,北京: 中華書局,2007年。

[Yuan, Pengfei.Chinese

Opera

and

drama

images

and

others

. Beijing: Zhonghua Book Company, 2007.]張玉勤:“從明刊本〈西廂記〉版刻插圖看戲曲的文人化進程”,《學術論壇》9(2010): 95—102。

[Zhang, Yuqin. “SeeingXiqu

’s Literatization from the Illustrations ofRomance

of

the

Western

Chamber

in the Ming Dynasty.”Academic

Forum

9(2010): 95-102.]鄭振鐸: 《鄭振鐸全集》。石家莊: 花山文藝出版社,1998年。

[Zheng, Zhenduo.The

Complete

Works

of

Zheng

Zhenduo

. Shijiazhuang: Huashan Literature and Art Publishing House, 1998.]——: 《中國古代木刻畫史略》。上海: 上海書店出版社,2006年。

[- - -.A

Brief

History

of

Woodblock

Pictures

in

Ancient

China

. Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House, 2006.]朱恒夫:“明末清初優伶的世界——從戲曲材料學的角度看李漁小說《曲終死節》”,《古典文學知識》3(2001): 57—62。

[Zhu, Henfu. “The world of actor in the late Ming and early Qing Dynasties —— A Study of Li Yu’s NovelQuzhong

Sijie

Dead from the Perspective of Drama Material Science.”Knowledge

of

Classical

Literature

3(2001): 57-62.]