重審典型論: 羅施的新范疇論及其對本質主義典型論的超越

何輝斌

典型論是現實主義文學的核心概念。別林斯基曾說:“一個任何人都確知其為吝嗇的人物,就是典型,因為他是吝嗇這個普遍的、類的概念的表現,這種概念里面包含著一切偶然現象的可能性。”(《〈智慧的痛苦〉》 102)在他看來,典型必須表現概念的普遍性。維特根斯坦在《哲學研究》中對“游戲”這個概念作了深刻的研究,發現人們難以在概念中找到統攝所有成員的屬性。對概念的普遍性的質疑,給傳統的典型論帶來了空前的挑戰。加州大學伯克利分校的認知心理學家埃莉諾·羅施(Eleanor Rosch)從肯定的角度提出了新的范疇論。她指出,人們在日常生活中并不以經典范疇規定的屬性來認識事物,而是以范疇之內最有代表性的典型作為參照來判斷某物是否應該納入這一類。羅施吸收了萊考夫等認知科學家的成就,還將包括佛教在內的東方智慧融于她的論著中,給認知科學、心理學和語言學等領域帶來了新的視野。她的新范疇論完全可以用于典型論研究,但由于她本人并沒有涉足文學,文學領域的學者又沒有及時關注這個他山之石,所以本文準備作這樣的嘗試。

一、 經典范疇論受到的挑戰

利用范疇對事物進行歸類,是基本的生存能力,也是理論研究的基石。如果一只黃鼠狼突襲一群正在玩耍的小雞,這些小雞一眼就能夠認出黃鼠狼,并馬上逃命,雖然眼前這只具體的黃鼠狼是第一次出現。可見小雞具備基本的范疇化的能力,能夠將不同的黃鼠狼視為同類。人是高級動物,不但能夠在現實中本能地進行范疇化,而且還能夠把范疇上升到理論的高度。黑格爾曾說:“認識理念就是哲學的目的和任務。”(《黑格爾哲學史講演錄》 197)理念是范疇的另一種表達方式,被黑格爾看作哲學的終極目的。范疇就像磚塊,理論體系就像框架,兩者一起構成學術的大廈。

西方經典范疇論起源于古希臘,有著鮮明的特色。亞里士多德曾在《形而上學》中斷言,“同一事物不可既存在又不存在”,“因此,假若有什么東西可以被真實地說是人,那么它必然是兩足的動物,因為這即是人所指的東西,倘若必然如此,同一東西就不可能在此時不是兩足的動物,因為它必然就意味著不可能不是”(93)。亞氏的范疇觀建立于傳統邏輯的排中律和矛盾律之上,屬于經典的范疇論。經典范疇論在西方學術史上具有非常高的地位。萊考夫曾深入地研究了西方經典范疇觀,并總結說:“從亞里士多德時代到維特根斯坦(L. Wittgenstein)的后期研究,范疇被認為是很好理解、毋庸置疑的東西。范疇當時被認為是抽象的容器,各種事物不是在這個容器之內,就是在這個容器之外。如果(當且僅當)這些事物擁有一定的共同特性,它們才會被認定屬于同一范疇。同時,這些事物所具有的共同特性,又被用來界定這一范疇。”(6)也許在寫論文的時候,范疇是最重要的,有必要清楚規范地指出,應該把什么納入范疇,把什么剔除在外。

在現實生活中,人們是否都依靠明確的范疇屬性來進行判斷呢?克爾愷郭爾對傳統的概念提出了質疑,他說:“哲學家們談論的現實性常常令人失望,其情形就如同人們在二手貨商店看到的一個招牌,上面寫著: 熨衣在此。假如真有某君把他的衣服拿來熨燙,他就會上當受騙,因為那招牌只是用來賣的。”(Kierkegaard 31)在他看來,哲學家的現實性這個范疇就像“熨衣在此”這個標簽一樣,難以反映現實。真正從根本上動搖了經典范疇論的理論家應當首推維特根斯坦,他說:

例如,試考慮下面這些我們稱之為“游戲”的事情吧。我指的是棋類游戲,紙牌游戲,球類游戲,奧林匹克游戲,等等。對所有這一切,什么是共同的呢?——請不要說:“一定

有某種共同的東西,否則它們就不會都被叫做‘游戲’”——請你仔細看看

是不是有什么全體所共同的東西。——因為,如果你觀察它們,你將看不到什么全體

所共同的東西,而只看到相似之處,看到親緣關系,甚至一整套相似之處和親緣關系。再說一遍,不要去想,而是要去看!——例如,看一看棋類游戲以及它們的五花八門的親緣關系。再看一看紙牌游戲;你會發現,這里與第一組游戲有許多對應之處,但有許多共同的特征丟失了,也有一些其他的特征卻出現了。當我們接著看球類游戲時,許多共同的東西保留下來了,但也有許多消失了。——它們都是“娛樂性的”嗎?請你把象棋同井字棋比較一下。或者它們總是有贏輸,或者在游戲者之間競爭嗎?想一想單人紙牌游戲吧。球類游戲是有贏輸的;但是如果一個孩子把球拋在墻上然后接住,那這個特點就消失了。看一看技巧和運氣所起的作用,再看看下棋的技巧和打網球的技巧的差別。現在再想一想轉圈圈游戲那類的游戲。這里有娛樂性這一要素,但是有多少別的特征卻消失了!我們可以用同樣的方法繼續再考察許許多多其他種類的游戲;可以從中看到許多相似之處出現而又消失了的情況。(47—48)維特根斯坦否定了普遍之本質的存在,他提出了“家族相似性”的概念。他說:“因為一個家族的成員之間的各種各樣的相似之處: 體型、相貌、眼睛的顏色、步態、性情等等,也以同樣的方式互相重疊和交叉。”(48)維特根斯坦還打比方說:“繩的強度并非在于有一根貫穿繩的全長的纖維,而是在于許多纖維互相重疊。”(48)可見貫穿始終的本質不容易找到。

徹底批評了范疇屬性的普遍性之后,維特根斯坦還對范疇間的界限提出了質疑。他說:“什么仍可算作游戲,什么又不再能算了呢?你能給出一個邊界嗎?不能。”(49)他還說:“我們可以——為了特定的目的——劃一條邊界。”(49)范疇之間并非涇渭分明,彼此的區別大都只是權宜之計。維特根斯坦否定了普遍本質,解構了范疇之間的界限,使矛盾律和排中律也大受挑戰。

此外,另一學者扎德提出了模糊集合(fuzzy set)的概念,也給范疇研究帶來了亮點。在有的集合中,成員的身份很明確,一個人要么被包括在“英國上議院”中,要么處于集合之外,他的成員價值要么是1,要么是0,沒有含糊的地方。除了這種普通集合(ordinary sets)之外,還有不少屬于模糊集合,如“美麗的女子”或者“高的男子”,其成員價值往往不是0或者1,而在0和1之間,形成了一個具有梯度性的模糊集合。(Zadeh 338-339)扎德的觀點更為現實,把范疇分為兩類,一類的屬性具有必然的普遍性,另一類則在不同的程度上具有,其成員價值在0和1之間。之前人們都認為范疇的每個成員都必須具備充分的條件才可以列為合格的成員,但這種梯度性的發現,大大改變了人們對范疇的看法。

二、 羅施對范疇論的顛覆性推進

維特根斯坦對傳統的范疇論提出了質疑,但并不意味著事物完全無法分類和理解。他本人曾說:“如果我給出這一描述:‘這片土地上長滿了植物’——你是不是要說,如果我不能給出植物的定義,我就不知道我在談論的是什么?”(50)離開經典范疇,人們為什么還能夠進行交流呢?對這個問題,維特根斯坦沒有展開討論。

人類學家和認知科學家接過這個話題,對范疇論作了更加實證的研究。20世紀60年代末,倫特·柏林(Brent Berlin)和保羅·凱(Paul Kay)對多種語言進行研究,發現同一種類的不同深度的顏色中有一種最具代表性的“焦點色”。羅施將研究范圍擴大到顏色以外的其他范疇,并且發現了同樣的現象,因此提出了典型(prototype)的概念。她借鑒了梯度理論,認為范疇中的成員地位并非都平等,其中一個是最為核心的典型,它是“一個范疇中‘最具代表性’的范例”。(“On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories” 114)其他成員與這個典型有著不同梯度的相似性。首先她要求受試者回答一系列這樣的問題:““一個X是一個Y。” (135)這里的X是范例,如玩偶,Y是范疇,如玩具。經過測試,羅施發現,最典型的例子反應時間最短,最不典型的例子,反應時間最長,兩者之間形成一個梯度。(“On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories” 138)然后,她還要求列出或者畫出某范疇的成員例子,受試者毫不費力地列出或畫出的例子一般屬于典型的范例。再次,她還要求受試者按照1到7的等級去評價范疇(如“鳥”)中的各種成員(知更鳥、鴿子等),分辨出成員的等級。(“Cognitive Representations of Semantic Categories” 198)從最典型到最邊緣的梯度說明,并非所有成員都平等地具有范疇的屬性,甚至有的成員只有最低限度的屬性。她認為范疇由“圍繞自然典型的一系列變體”構成。(“On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories” 114)她還說:“我們認為心理范疇有內在的結構。也就是說,范疇有一個核心意義(或者焦點范例),范疇的例子與核心意義或者與焦點例子在不同程度上具有差別性。”(140)她斷定,人們以心中的典型為范例來判斷其他例子是否應該劃入這個范疇。這就根本上改變了范疇化的途徑。

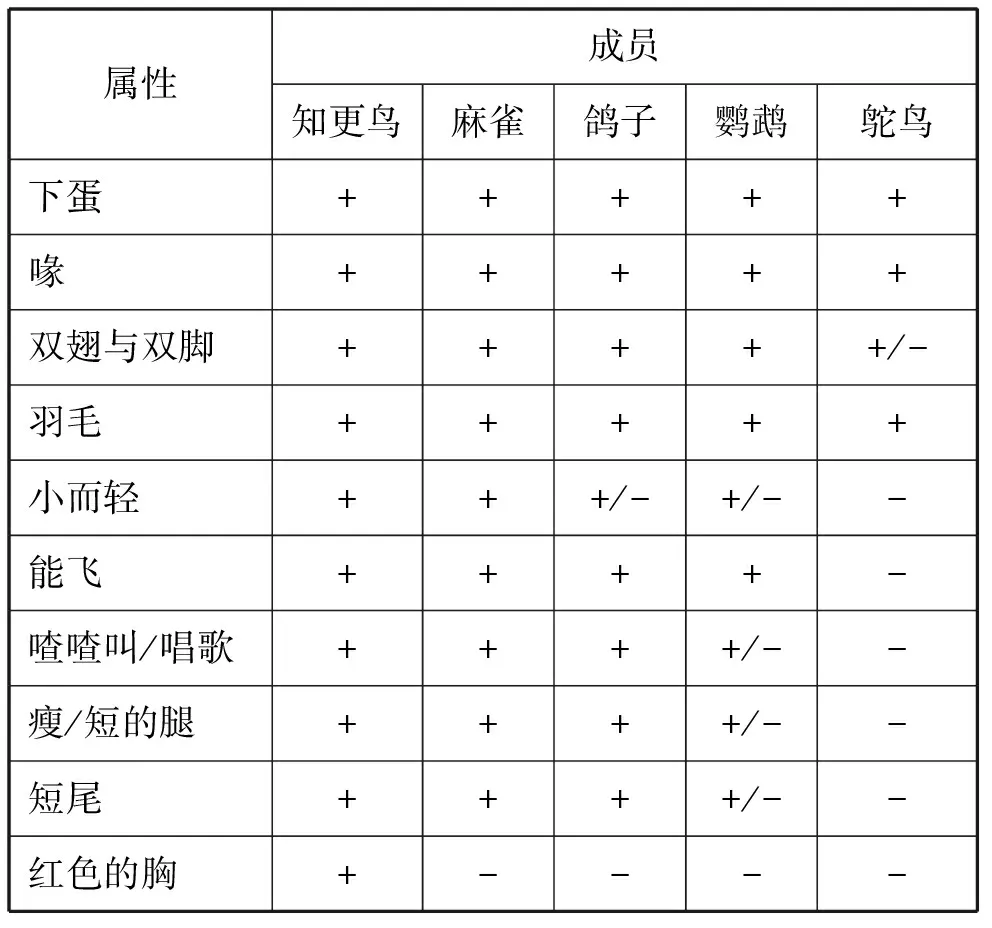

昂格雷爾和施密德兩位語言學家還把羅施的典型理論用量化的方式加以演繹。羅施曾經通過實證研究表明,美國人往往把知更鳥當作鳥的典型。這兩位學者把知更鳥的主要屬性列出來,并挑選了四種其他鳥放在一起進行比較。具體可以看看下面的表格。(Ungerer and Schmid 24)

屬性成員知更鳥麻雀鴿子鸚鵡鴕鳥下蛋+++++喙+++++雙翅與雙腳+++++/-羽毛+++++小而輕+++/-+/--能飛++++-喳喳叫/唱歌++++/--瘦/短的腿++++/--短尾++++/--紅色的胸+----

從這個表格可以看出,知更鳥之所以成為典型,首先并不是因為它具備了鳥的普遍本質,而是因為它更加豐富地具備了鳥的特性,雖然有些特性并不那么普遍。知更鳥-麻雀-鴿子-鸚鵡-鴕鳥之間形成了鳥的特性不斷減少的梯度。在這個表格中只有三種屬性(下蛋、喙和羽毛)是五種鳥都共有的特征。如果把越來越多的鳥放到這個表格中,能夠統攝所有鳥的屬性就會越來越少。另外一方面,鳥的屬性也遠遠不止這十種。鳥的屬性是如此之多,而能夠用來界定所有鳥的屬性卻很少,甚至難以找到,可能難以充分反映范疇所涵蓋的事物的特點。而且這么單薄的特點可能會把其他范疇內的成員包括進來。這就給經典范疇帶來了挑戰。亞里士多德把人定義為“兩足的動物”,顯然包含了這些缺點。其實在他之前,據說柏拉圖在給人下定義的時候就遭到了麻煩。第歐根尼的書上面有這樣的記載:“柏拉圖將人定義為‘人是長著兩條腿的沒有羽毛的動物’,并且受到了很多人的贊揚;第歐根尼把公雞的毛拔掉,帶到他的學校來說道:‘這是柏拉圖所說的人。’因此柏拉圖又給定義加上‘帶有寬而平的指甲’。”(Laertius 231)經典范疇在古代就有不少麻煩,只是那時人們總體上對范疇深信不疑。

羅施還證明了典型化比范疇化更早、更加常用。她說:“在這個研究中,我們找到了證據,范疇中的核心例子比邊緣例子更早習得。小孩子很可能首先通過‘明確’的例子來界定范疇,而不是通過抽象的標準化的屬性來判斷。”(“On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories” 142)羅施還說:“種想法就會引向這樣的判斷: 孩子跟大人一樣,使用內在結構作為判斷的基礎……大人與孩子不同的是,(在面對可疑的范疇成員時)還使用抽象屬性來完成任務。”(142)在她看來,在學會抽象的范疇之前,人就學會了根據典型判斷事物,而且這種傾向終生都存在,只是在面對可疑的成員時才會使用抽象屬性來判斷。

羅施還發現,范疇未必都依靠語言形成。在一次實驗中,羅施選擇了一些美國人和新幾內亞的達尼人(Dani)作為受試者。仍然處于石器時代的達尼人,只有兩個基本的色彩范疇: “mili”表示暗冷色,包括黑、綠和藍,“mala”表示亮暖色,包括白、紅和黃。羅施按任意順序給美國人和達尼兒童看8個焦點色、8個非焦點色,各看5秒鐘,30秒之后讓他們在顏色樣條中識別出看過的顏色。實驗發現,具有較多顏色詞的說英語的美國人比只有兩個顏色詞的達尼人識別更準確,但達尼人記憶焦點色比非焦點色要好得多,與講英語的人沒有什么區別。這一實驗表明,顏色識別與語言對顏色的編碼沒有多少直接關系,雖然達尼人沒有表達這些焦點色的專門詞語,但并不影響他們對這些焦點色進行識別。從這個角度來說,范疇未必總是依賴于語言。(“Universals in Color Naming and Memory” 10-20)

關于典型,其他學者也有所涉及。有人認為,典型本質上就是人們在范疇化過程中的“認知參照點”(Ungerer and Schmid 18)。萊考夫則視之為“輻射狀范疇”(radial categories)(98)。特沃斯基和他的合作者還發現,美國人往往認為自己的國家是范疇中最具代表性的,人們可以說墨西哥像美國,但不應該說美國像墨西哥。(Tversky and Gati 79-98)這也證明了非典型與典型之間的差別,典型可以作為非典型的參照,但不能夠反過來。

羅施發展了梯度理論,超越了維特根斯坦的家族相似性。從梯度的角度看,羅施的理論不僅僅看到了成員之間的梯度性,還可以設計出具有可操作性的量化方法。與維特根斯坦一樣,她也認為人們在現實中并不通過抽象的概念及其屬性認識萬物。維特根斯坦的家族相似性過于單薄,而且還會有無限延伸的可能,使范疇瓦解,陷入不可知論。而羅施的典型具有豐富的屬性,范疇之間的界限也相對清楚。

在追求真理的過程中,人的思維需不需要形象呢?康德曾說:“凡真純研究學問之人無須乎此種例證釋明之助,況例證釋明雖常令人快適,實足以自弱其所論之效果。”(《純粹理性批判》 7—8)康德把形象和例子看作對思維有害的東西,而羅施視之為有益。維柯在談到人類的概念時曾說:“凡是最初的人民仿佛就是人類的兒童,還沒有能力去形成事物的可理解的類概念(class concept),就自然有必要去創造詩性人物性格,也就是想象的類概念(imaginative class concepts),其辦法就是創造出某些范例或理想的畫像(ideal portraits),于是把同類中一切和這些范例相似的個別具體人物都歸納到這種范例上去。”(《新科學》 161)維柯對于概念和思維的描述與羅施的發現很像。維柯憑著直覺觸及這個問題,但他視之為原始的現象,而羅施卻演繹出一套重要的人類思想體系。

當然,新的范疇論并不能夠全部替代經典范疇論。萊考夫曾說:“經典觀點認為根據其成員所具共同特性劃分范疇,這一點并不全錯。我們確實經常以此為基礎對事物劃分范疇,但是這僅僅是其中的一小部分。幾年來已經清楚的是,范疇化過程遠比上述情況復雜得多。”(5)昂格雷爾和施密德則指出,典型屬于“‘日常的’范疇化”,“在數學或者科學的語境中,邏輯的或者經典的觀點有自身的作用”(Ungerer and Schmid 40)。作出這種區分是實事求是的。

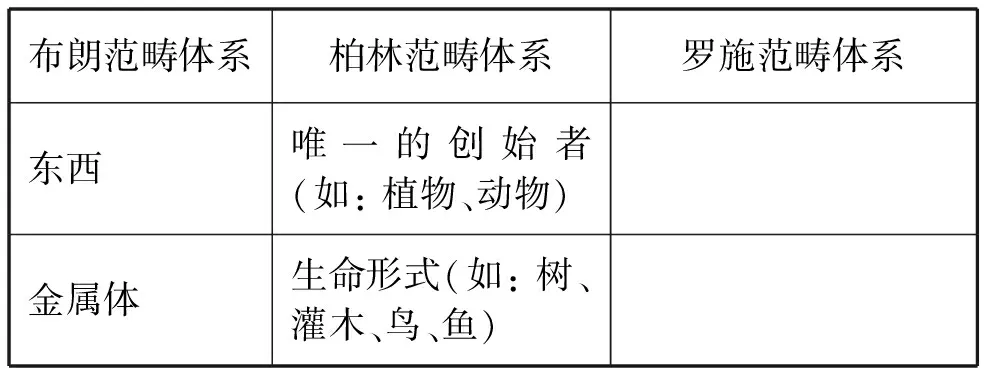

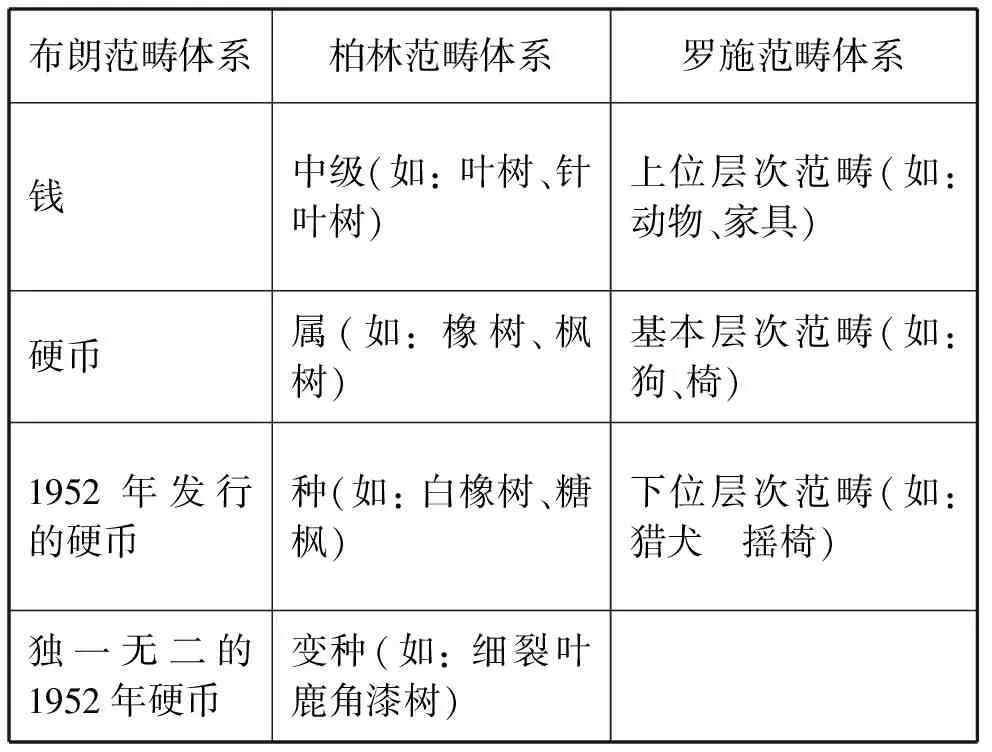

三、 基本層次的典型

美國心理學家布朗曾把范疇分為不同的等級,他說道: 口袋里的一角硬幣,不僅是硬幣,它還是錢,一個金屬物體,一樣東西,講得具體一點,這是一枚1952年發行的硬幣,實際上是一枚1952年發行的、有著特別劃痕、已經褪色并磨平的獨一無二的硬幣;在草坪上的這條狗,不僅僅是一條狗,而且還是一個攻擊者,一只四足動物,一個生物,它還是房東的狗,名叫“王子”。(Brown, “How Shall a Thing Be Called?” 14)布朗還發現,硬幣、狗等詞語,是兒童最先學會的,是最短和最常用的,它們處于范疇化的天然層次,與“想象而得”的其他范疇化層次正好形成對比。(Brown, Social Psychology 321)為了方便起見,我們把這些范疇列入了下面的表格中。柏林等學者深入研究了生活在墨西哥恰帕斯(Chiapas)地區的土著人的澤套語中的動植物分類。他們發現,澤套語中的范疇也可以分為六個層次,其中屬(generic)是最為基本的層次,具體請看表格。(Berlin, et al 25)柏林認為,在這個層面上,事物一般作為單獨的格式塔被整體感知。(155)

布朗范疇體系柏林范疇體系羅施范疇體系東西唯一的創始者(如: 植物、動物)金屬體生命形式(如: 樹、灌木、鳥、魚)

續表

羅施吸收了前人的成果,把范疇劃為三個層次: 上位層次范疇、基本層次范疇、下位層次范疇。為了方便起見,我們把表格中的“硬幣”“屬”“基本層次范疇”這一層面的范疇都統稱為“基本層次范疇”。羅施等發現基本層次范疇的習得早于其他層次范疇。為了測量孩子們的基本層次范疇化的能力,他們讓小孩子去完成這樣的任務: 把不同種類的奶牛(比方說,與一架飛機相比較)的圖片放在一起,或是把兩輛不同種類的汽車(比方說,與一條狗相比較)的圖片放在一起。為了檢測上位層次范疇化的能力,他們要求孩子們把一頭奶牛和一條狗(與一架飛機比較而言)的圖片放在一起,或者把一輛摩托車和一架飛機(與一頭奶牛比較而言)的圖片放在一起。從三歲開始,所有年齡層次的受試者在基本層次上的挑選都做得相當好。但三歲的受試者在做上位的種類挑選時存在一定困難,只有55%的人能做對,而四歲的就有96%能夠做對。(Rosch, et al. 417)羅施、梅爾維斯對兒童習得概念的研究結果表明,基本層次范疇先于其他范疇而產生。羅施等人還發現每一種范疇都有一些特別有效地把自身與其他范疇區別開來的范疇提示有效性(category cue validity),例如說,魚的鰓。他們運用范疇提示有效性對基本層次范疇進行研究并且發現,在這個層次上,范疇之內的成員共性明顯,不同范疇之間的區別也比較清楚。(435)羅施等總結道:“對于實體的對象的范疇來說,基本層次的對象是屬性可以預測的最普遍的種類,對象的使用方式相同,最容易根據形狀識別,是最易以圖像想象的種類。基本層次對象一般隸屬最為有用的分類層次。基本層次范疇往往應該是感知過程中最基本的分類,孩子最早學會并最先命名,最容易進行編碼,最多地被編碼,在任何民族的語言中最為必須。”(415)從這個角度來說,這個層次的范疇是其他層次的范疇得以成立的參照和典型。

萊考夫也對基本層次范疇非常重視,他總結出這個層次范疇的四方面特征:“感知: 整體感知的形狀、單個意象、快速識別”;“功能: 一般肌動生物程序”;“交際: 最短、最常用的語境中的自然詞語,最先為兒童學習,最先收入詞典的詞語”;“知識組構: 范疇成員的大多數特征儲存在這一層次”。(49)萊考夫從四個方面作了高度的概括。肌動(motor activity)是指與范疇相聯系的特殊人體運動,如鉛筆與用鉛筆寫字這樣的運動相聯系。萊考夫還說:“在該層次,民俗范疇與科學范疇吻合得極其準確,但是在其他層次就不那么準確。”(37)基本層次范疇在感知方面特征最明顯,是范疇體系的基礎,是上位和下位范疇的典型,屬于在所有的文化傳統中最為一致的范疇,這個層次上自發的民間分類與科學分類最為一致。

維特根斯坦和羅施對傳統范疇論提出了質疑,但維特根斯坦討論的游戲和羅施討論的鳥都是上位層次范疇,所以尋找貫穿全部成員的屬性比較難。如果從基本層次范疇的角度看,成員之間的共性并不難找,例如說,知更鳥、楓樹、椅子等范疇內的成員之間,共同點顯然是有的。當然,就是在這個層次上,情況也不是那么簡單。布拉克在參觀了一個椅子博物館之后說道:“也許有幾千把展品,長長一排: 一端也許是一把齊本德爾式椅子,另一端則是一塊毫無特色的木頭。任何‘正常’的觀察者觀看了展品之后都會覺得在椅子和非椅子之間‘劃一條界限’是極度艱難的。”(Black 32)盡管如此,基本層次范疇,與上位和下位的范疇相比,界限仍然相當清楚,是范疇中的典型。

這幾位學者的研究都沒有涉及人的范疇化問題,大概主要是因為人的分類體系太過復雜。然而就基本層次來看,人的范疇還是很清楚的,就是一般意義上的“人”。不管人類內部有著怎樣的千差萬別,但人這種存在物與其他物種的區別是顯而易見的。恩格斯曾說:“一切人,作為人來說,都有某些共同點。”(113)馬克思還說:“就首先要研究人的一般性,然后要研究在每個時代歷史地發生了變化的人的本性。”(669)馬克思對人的共性非常肯定。大多數思想家也是如此。著名作家梁實秋對人的共性有很好的闡述,他說:“文學的國土是最寬泛的,在根本上和在理論上沒有國界,更沒有階級的界限。一個資本家和一個勞動者,他們的不同的地方是有的,遺傳不同、教育不同、經濟的環境不同,因之生活狀態也不同,但是他們還有同的地方。他們的人性并沒有兩樣,他們都感到生老病死的無常,他們都有愛的要求,他們都有憐憫與恐怖的情緒,他們都有倫常的觀念,他們都企求身心的愉快。文學就是表現這最基本的人性的藝術。”(322)只有共性存在,思想家和作家才能有所作為。這里所謂的共性是指新的典型論的共性,并不局限于百分之一百地覆蓋所有成員的特點。從特殊性到統攝所有范例的普遍性,中間有一個屬性的梯度,只要是與其他若干個成員共享的特點在一定程度上都是共性。

雖說人的共性的確存在,但以傳統的范疇論研究共性并不容易,柏拉圖和亞里士多德在給人下定義時遇到了巨大的挑戰。我們以前常常以為科學具有普遍性和永久性,但休謨指出:“雖然我們在理論思考上容易認為在科學上有某些標準而在感情上沒有這樣的標準,但是在實踐上我們發現在科學上要想確立這樣的標準常常比在感情上更難。抽象的哲學理論,深奧的神學體系,在一個時代里可以盛行一時,隨后一個時代就被普遍否定了,它們的謬誤被揭露出來,另一些理論和體系便取而代之,而這些理論和體系同樣也要為它們的后繼者所代替。在我們所經驗到的事情里,最容易受機遇和風氣轉變影響的,莫過于這樣一些所謂的科學定論。”(49)傳統的抽象范疇論一方面由于試圖涵蓋所有成員而顯得捉襟見肘,另一方面由于太單薄而難以全面展現人性,常常各執一端、彼此矛盾,容易產生理論的沖突。以這樣的觀點指導實踐,往往引起政治沖突、經濟沖突、文明沖突等,甚至直接引起戰爭。

作家雖然之前不知道羅施的典型論,但他們塑造典型的原理卻與羅施暗合。人們在談論文學藝術的時候,“典型”的英語單詞一般為type,而不是prototype。但本人覺得,經過羅施的引申和創造之后,prototype這個單詞與“典型”的意思很契合,甚至遠遠比type更合適,本文因此把兩者等同了起來。好的文學作品,不像單薄的理論著作那樣經常引起沖突,而是創造出豐滿的典型,普遍地受到歡迎。戴希斯在評論喬伊斯時說:“喬伊斯把荷馬的尤利西斯當作文學作品中最‘完備’的人,一個全面得到展現的人——既是懦夫又是英雄,既謹慎又冒失,既軟弱又強大,是丈夫也是情人,是父親又是兒子,既崇高又可笑;所以把他的主人公,利奧波德·布盧姆,一個愛爾蘭猶太人,變成一個現代的尤利西斯,因此把他塑造成人人(Everyman),把都柏林變成全世界。”(Daiches 1961)最完備的人不僅僅有一些抽象的屬性,而是全面地擁有人的特性,是人類的典型,可以作為評判他人的標桿,所以也可以稱為人之人。這樣創作出來的作品往往不是到處遭到抵制,而是暢銷全球,經久不衰。休謨曾說:“同一個荷馬,兩千年前在雅典和羅馬受到人們喜愛,今天在巴黎和倫敦還在為人們稱贊。風土人情、政治、宗教和語言方面的千變萬化,不能磨損他的光輝。”(40)休謨肯定了重視典型的作品的普遍價值。當然,真正偉大的作品是有限的。康德曾說:“對于這些天才們藝術或已停止進步,藝術達到一個界限不再能前進,這界限或早已達到而不能再突破……等待大自然再度賦予另外一個人同樣的才能。他(這天才)僅需要一個范本的啟發,以便同樣地發揮他自己已意識到的才能。”(《判斷力批判》 356)最完美的典型難以被人超越,其成功的秘密也非幾條抽象的原理能夠概括,所以后來的天才需要前人范本的啟發。阿諾德指出:“大師的只言片段記在心中,比任何其他方法更為有用,可以幫助我們鑒別出什么是杰作,能夠指出什么對我們最為有益,可以用來作為其他詩歌的試金石。”(Arnold 1430)偉大作品體現了近乎完美的典型(主要是人的典型),是其他作品的標桿和試金石。另外一方面,并不是說,描寫典型就能夠成功。休謨還說:“一個糟糕的詩人或者演說家,仗著權威的支持或流行偏見的作用,也許可以風靡一時,但是他的榮譽是絕不能持久的,也不會得到普遍的承認。”(40)他為我們指出,塑造典型的水平有高低之分,只有高水平的才能成為不朽之作。

荷馬、喬伊斯等偉大的作家都以創造人的典型為己任。英國中世紀最流行的道德劇的名稱就叫《人人》(Everyman

)。但要塑造人類的典型難度很大,只有少數人能夠駕馭。就是這少數成功的“人人”,也離不開地方的和時代的特色,使他們多少帶有下位層次范疇的特點。四、 上位層次典型與下位層次典型

克魯斯曾說道,“門廊上有一條狗”可以用于正常的語境,而“門廊上有一只哺乳動物”或“門廊上有一條硬毛犬”這樣的句子則需特殊語境。(Cruse 155)從某個角度來說,基本層次范疇是無標記的,人們視之為自然而然的存在,而上、下位層次的范疇卻有人為的成分,更容易引起人的注意,應該說更適合于文學藝術。

羅施等曾指出,上位層次范疇(如家具、交通工具、哺乳動物等)的成員之間共享的屬性很少。(Rosch, et al. 385)這種范疇,如果以維特根斯坦的方法探討,可能難以找到統攝所有成員的屬性。但羅施的典型論不這么悲觀,她認為所有的成員都以典型成員為參照,在一定程度上與之相似,就算最邊緣的成員,起碼也有一定的共性。

一般來說,人都認為自己是唯一會運用語言進行思想的動物,所以人類都把自己的世界復雜化。狄金森曾說:“頭腦,比天空遼闊……比海洋還深……分量與上帝等同。”(Dickinson 312)人常常把世界分為人類世界和非人類世界,拒絕將人類納入動物中的靈長類或者其他什么類進行討論。真的納入的話,人就會變成動物的一種,與其他動物處于平等的地位,其優越性就不復存在。由于人類拒絕把自己安放在動物分類法中,所以相應的上位、下位層次范疇常常是靈活的。莊子熱衷于追求這樣的境界:“天地與我并生,萬物與我為一。”(13)在這里,整個世界才是人的上位范疇。仲長敖曾經說:“裸蟲三百,人最為劣;爪牙皮毛,不足自衛;唯賴詐偽,迭相嚼嚙。總而言之,少堯多桀。但見商鞅,不聞稷契。”(927—928)裸蟲是指蹄角裸現或無毛羽鱗甲蔽體的動物。在這里,裸蟲成了人的上位層次范疇。人的上位層次范疇,正如作為椅子、汽車、獵犬的上位層次范疇的家具、交通工具、哺乳動物一樣,成員之間共同的特征比較有限。而且人們對這種范疇也不會很關心,因為人在意的基本上是人類自己的世界。不管怎么范疇化,塑造人的上位層次的典型都不太容易,這種典型也不是人們關心的對象,一般不是文學的主要內容。

羅施等還指出:“下位層次范疇,與基本層次范疇相比,總體提示有效性較少,因為它與其他相對的下位層次范疇共有大多數屬性。”(Rosch, et al. 385)也就是說,下位層次范疇之間共性多于特殊性。萊考夫以“廚房椅”(kitchen chair)這樣的下位層次范疇作了有意思的分析: 這個范疇只具有較低的范疇提示有效性,因為廚房椅的大多數屬性也為其他種類的椅子共有,只有少數屬性把廚房椅與其他椅子區別開來。看到一張有靠背的椅子,并不能使你有充分理由認為這是一張廚房椅,而不是其他椅子。(55)從這個角度來說,下位層次的典型并不容易塑造。有學者指出,人們可以自然而然地感知基本層次上的事物的整體,而要識別處于下位層次的事物,就必須挑出一些特殊細節(所謂的區別特征)。(Berlin, et al. 155)這種特意挑出的細節帶有人為的努力。這就說明下位層次中的事物區別有限,需要有意識的聚焦才能識別。

人類由于對自身有了無限多的反思,所以不想僅僅停留在基本層次典型的角度看人本身,往往把人進一步分類,使下位層次范疇成為最常見的文學典型。如作為浪漫典型的羅密歐、以吝嗇著名的夏洛克、因野心膨脹而出名的麥克白,等等。這些人首先都是人的典型,就好像廚房椅是椅子一樣,但又明顯地帶有下位層次范疇的特色。麥克白和羅密歐雖然已經劍走偏鋒,但他們的基本人性仍然是主體,離開了基本人性,他們就成了概念式人物,就沒有多少價值。夏洛克相對扁平一些,仍然沒有太偏離人性。夏洛克的女兒卷走了家里的金錢和財寶,還和他仇恨的基督徒私奔。面對這種既丟人又丟錢的難堪,夏洛克一邊追趕一邊喊道:“我的女兒!啊,我的銀錢!啊,我的女兒!跟一個基督徒逃走啦!啊,我的基督徒的銀錢!”(莎士比亞 42)他雖然是一個吝嗇鬼,但首先喊的是女兒,說明他的父親之情沒有泯滅。女兒與基督徒私奔讓他怒火萬丈,但他還是在潛意識中接受了女婿,他知道他的錢將變成這個信基督教的女婿的錢了。由于夏洛克的性格有一定的復雜性,所以他不是吝嗇的概念化,還是一個有血有肉的戲劇人物。

我們喜歡說:“越是民族的,就越是世界的。”關于人物的塑造,民族的典型屬于下位層次范疇,必須要以一般的人性為基礎,否則就會變成片面的甚至畸形的人物。有民族特色的人物必須要像冰山一樣,水面上的屬于特殊性,是小部分,水下的是共性,是人物的根本。

五、 對本質主義典型論的超越

本質主義典型論曾經在歷史上產生過很大的影響,認為形象的塑造是為揭示本質服務的。黑格爾曾說:“所以作為思考對象的不是理念的感性的外在的存在,而是這種外在存在里面的普遍性的理念

。但是這理念也要在外在界實現自己,得到確定的現前的存在,即自然的或心靈的客觀存在……美因此可以這樣定義: 美是理念的感性顯現。”(黑格爾,《美學》 137)美是理念的感性顯現,豐富生動的典型的最終目標是為了揭示理念這個本質。康德也說過:“觀念

本來意味著一個理性概念,而理想

本來意味著一個符合觀念的個體的表象。”(《判斷力批判》 278)康德的理想就是典型的意思,成功的標準在于是否與觀念符合。本質主義典型論貶低了典型的價值。這種典型觀將形象看作表面的現象,為闡釋本質服務。柏拉圖曾指出,世界上有三種床,“一種是自然的床,我認為我們大概得說它是神造的……其次一種是木匠造的床……再一種是畫家畫的床”。(390)神創造的床是唯一的、永恒不變的,是床的本質;木匠的床是對本質的模仿,畫家的床是對木匠之床的模仿。在柏拉圖看來,畫家的創作是對模仿的模仿,是影子的影子,沒有什么價值。詩人的特點與畫家相似,描寫的都是影子的影子,所以應該從理想國中驅逐出境。

本質主義把人性變得貧乏。關于什么是人的本質,不同的學者有不同的論述,叔本華視之為生存意志,尼采把它看作權力意志,弗洛伊德則將潛意識當作人的本質,等等。不管哪一種理論,都是抽象而干癟的,與柏拉圖和亞里士多德的人的定義屬于同類。本質主義盛行,必然會排斥重視形象的文學。維柯曾經注意到這種現象,他說:“換句話說,在閣下所處的時代里,有一種學問把最好的詩的豐富多彩凍結起來了。詩只能用狂放淋漓的興會來解釋,它只遵守感覺的判決,主動地模擬和描繪事物、習俗和情感,強烈地用形象把它們表現出來而活潑地感受它們。”(維柯,《致蓋拉多·德依·安琪奧利》 24)本質主義打壓詩歌的豐富多彩,卻不知道普遍性正寓于多樣性之中。

在本質主義者看來,只有本質才具有普遍性,本質是內涵,普遍性是外延。這種觀點對傳統的典型論產生了重大的影響。別林斯基曾指出:“什么叫做作品中的典型?——個人,同時又是許多人,一個人物,同時又是許多人物,也就是說,把一個人描寫成這樣,使他在自身中包括表達同一概念的許多人,整類的人。”(《〈現代人〉(斷片)》 24)典型體現了本質,所以一個典型可以代表那一類的人物。蔡儀曾說:“美的本質———即單純現象的普遍性。”(243)本質主義認為抽象的本質是典型可以代表眾多的同類的根本,但從羅施的典型論角度看,典型的多樣性才是普遍性的基礎。

本質主義相信本質是普遍的,所以任何一個個體都必須具備本質,都可以是一個典型。黑格爾曾說:“當我說: 這是一個個別的東西

時,則我毋寧正是說它是一個完全一般的

東西,因為一切事物都是個別的東西;同樣這一個

東西也就是我們所能設想的一切東西。”(《精神現象學》 73)這種觀點都建立于經典的范疇論之上,認為每個個別事物都同樣地包含了普遍性,卻不知道范疇之內的成員還有一個典型性的剃度。余 論

經典范疇,如人是兩只腳的動物,往往試圖以最抽象化的少數屬性作為分類的標準,但明顯地具有兩方面的缺點: 從縱向的豐富性看,內容過于單薄,無法充分體現這一類的特性;從橫向的廣度看,無法涵蓋所有的成員。羅施的重要發現為: 在日常生活中,人們往往以范疇中最有代表性的典型為參照進行分類;典型最全面地具有這個范疇的屬性,如知更鳥最豐富地具有鳥的特性——下蛋、喙、雙翅、羽毛等,范疇中的其他成員的相關屬性逐步減少,從典型到邊緣形成一個屬性不斷減少的梯度;典型的縱向的豐富性是橫向的廣泛性的基礎,其他成員只需在一定程度上分有典型的特性。以羅施的觀點看文學作品的典型,不應該像建立于經典范疇論之上的本質主義那樣把豐富性撇開尋找背后的普遍本質,并把本質看作典型的內核,把細節看作不重要的偶然要素,而應該把豐富性視為典型的本質,豐富性的減少就是典型性的減弱。

羅施還把范疇分為三個層次: 基本層次范疇,如狗,在感知方面特征最明顯,是范疇體系的基礎,是上位和下位范疇的典型;上位層次范疇,如哺乳動物,成員之間共享的屬性很少;下位層次范疇,如獵犬,成員之間的區別比較有限。文學作品的典型,一般以普通意義上的人這個基本層次范疇為基礎,以英雄、吝嗇鬼等下位層次范疇為特色。基本層次上的人性就像水面下的冰山,應該為主體,下位層次上的特點就像浮在水面上的冰山,不需要過于夸大。

在羅施等豐富和發展了典型的內涵之后,這個詞語已經成為社會學、心理學、語言學、認知科學等學科的重要術語。典型甚至對人工智能也頗為有用。如果把古典范疇,如亞里士多德的人的定義(人為“兩足的動物”),輸入電腦,可能對電腦識別人性幾乎沒有幫助。如果按照羅施的方法,把具有梯度性的多方面的內涵都輸進去,電腦就有可能在某個程度上識別人性。文學最早關注典型,但在典型論取得突破性成就的今天,人們還遲遲沒有借機更新文學中的典型論,實為遺憾。

注釋[Notes]

① Prototype是羅施在1973年發表的“On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories”中首先提出的概念,目前中文譯名主要有兩種。李寶嘉、張婷、邱雪玫在翻譯萊考夫的《女人、火與危險之物: 范疇顯示的心智》時,把它譯為“核型”。陳維振、黃月華等多數學者翻譯為“原型”。但筆者認為“典型”是最為對應的中文,因為它的意思為范疇中最為典型的例子。

引用作品[Works Cited]

亞里士多德: 《形而上學》,《亞里士多德全集》第7卷,苗力田主編。北京: 中國人民大學出版社,1993年。25—338。

[Aristotle.Metaphysics.

The

Complete

Works

of

Aristotle

. Vol.7. Ed. Miao Litian. Beijing: China Renmin University Press, 1993.25-338.]Arnold, Matthew. “The Study of Poetry.”The

Norton

Anthology

of

English

Literature

. Vol.2. Eds. Meyer Howard Abrams, et al. New York: W.W. Norton & Company Inco., 1974.1424-1446.維薩里昂·格里戈里耶維奇·別林斯基: 《智慧的痛苦》,《別林斯基選集》第2卷。上海: 上海文藝出版社,1963年。81—172。

[Belinsky, Vissarion Grigoryevich. “Pains of Wisdom.”Collected

Works

of

Belinsky

. Vol.2. Shanghai: Shanghai Literature and Art Press, 1963.81-172.]——: 《〈現代人〉(斷片)》,《別林斯基選集》第2卷。上海: 上海文藝出版社,1963年。24—27。

[- - -. “Modern Men (Fragments).”Collected

Works

of

Belinsky

. Vol.2. Shanghai: Shanghai Literature and Art Press, 1963.24-27.]Berlin, Brent, et al.Principles

of

Tzeltal

Plant

Classification

. New York: Academic Press, 1974.Black, Max.Language

and

Philosophy

. Ithaca: Cornell University Press, 1949.Brown, Roger. “How Shall a Thing Be Called?”Psychological

Review

65.1(1958): 14-21.- - -.Social

Psychology

. York: The Free Press, 1965.蔡儀: 《新美學》,《蔡儀文集》第1卷。北京: 中國文聯出版社,2002年。183—184。

[Cai Yi. “New Aesthetics.”Collected

Works

of

Cai

Yi

. Vol.1. Beijing: China Federation of Literary and Art Circles Publishing House, 2002.183-184.]Cruse, Alan. “The Pragmatics of Lexical Specificity.”Journal

of

Linguistics

13.2(1977): 153-164.Daiches, David. “James Joyce.”The

Norton

Anthology

of

English

Literature

. Vol.2. Eds. Meyer Howard Abrams, et al. New York: W. W. Norton & Company, Inco., 1974.1958-1964.Dickinson, Emily.The

Complete

Poems

of

Emily

Dickinson

. Boston and Toronto: Little, Brown & Company (Canada) Limited, 1960.弗里德里希·馮·恩格斯: 《反杜林論》,《馬克思恩格斯全集》第20卷。北京: 人民出版社,1971年。7—339。

[Engels, Friedrich Von.Anti

-D

ühring.

The

Complete

Works

of

Marx

and

Engels

. Vol.20. Beijing: People’s Publishing House, 1971.7-339.]格奧爾格·威廉·弗里德里希·黑格爾: 《美學》,朱光潛譯,《朱光潛全集》第13卷。合肥: 安徽教育出版社,1992年。4—358。

[Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Aesthetics

. Trans. Zhu Guangqian.The

Complete

Works

of

Zhu

Guangqian

. Vol.13. Hefei: Anhui Education Press, 1992.4-358.]——: 《黑格爾哲學史講演錄》第2卷,賀麟、王太慶譯。北京: 商務印書館,1996年。

[- - -.Lectures

on

the

History

of

Philosophy.

Vol.2. Trans. He Lin and Wang Taiqing. Beijing: The Commercial Press, 1996.]——: 《精神現象學》上卷,賀麟、王玖興譯。北京: 商務印書館,1997年。

[- - -.The

Phenomenology

of

Spirit

. Vol.1. Trans. He Lin and Wang Jiuxing. Beijing: The Commercial Press, 1997.]Heider, Eleanor Rosch. “Universals in Color Naming and Memory.”Journal

of

Experimental

Psychology

93.1(1972): 10-20.大衛·休謨: 《鑒賞的標準》,《休謨經典文存》,瑜青主編。上海: 上海大學出版社,2002年。35—54。

[Hume, David. “Of the Standard of Taste.”Classic

Essays

of

Hume

. Ed. Yu Qing. Shanghai: Shanghai University Press, 2002.35-54.]Kierkegaard, S?ren.Either/Or.

Princeton: Princeton University Press, 1959.伊曼努爾·康德: 《判斷力批判》(上卷),宗白華譯,《宗白華全集》第4卷。合肥: 安徽教育出版社,1996年。217—402。

[Kant, Immanuel.Critique

of

Judgment

. Vol.1. Trans. Zong Baihua.Complete

Works

of

Zong

Baihua

. Vol.4. Hefei: Anhui Education Press, 1996.217-402.]——: 《純粹理性批判》,藍公武譯。北京: 商務印書館,1997年。

[- - -.Critique

of

Pure

Reason

. Trans. Lan Gongwu. Beijing: The Commercial Press, 1997.]Laertius, Diogenes.The

Lives

and

Opinions

of

Eminent

Philosophers

. Trans. Charles Duke Yonge. London: Henry G. Bohn, 1853.喬治·萊考夫: 《女人、火與危險事物: 范疇顯示的心智》,李葆嘉、章婷、邱雪攻譯。北京: 世界圖書出版公司,2017年。

[Lakoff, George.Women

,Fire

,Dangerous

Things

:What

Categories

Reveal

about

the

Mind

. Trans. Li Baojia, et al. Beijing: World Publishing House, 2017.]梁實秋: 《梁實秋文集》第1卷。廈門: 鷺江出版社,2002年。

[Liang, Shiqiu.Essays

of

Liang

Shiqiu

. Vol.1. Xiamen: Lujiang Publishing House, 2002.]卡爾·馬克思: 《資本論》,《馬克思恩格斯全集》第23卷。北京: 人民出版社,1972年。

[Marx, Karl Heinrich.Capital.

The

Complete

Works

of

Marx

and

Engels

. Vols. 23. Beijing: People’s Publishing House, 1972.]柏拉圖: 《理想國》,郭斌和、張竹明譯。北京: 商務印書館,1997年。

[Plato.Republic

. Trans. Guo Binhe and Zhang Zhuming. Beijing: The Commercial Press, 1997.]Rosch, Eleanor, et al. “Basic Objects in Natural Categories.”Cognitive

Psychology

8.3(1976): 382-439.Rosch, Eleanor. “Cognitive Representations of Semantic Categories.”Journal

of

Experimental

Psychology

:General

104.3(1975): 192-233.- - -. “On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories.”Cognitive

Development

and

the

Acquisition

of

Language

. Ed. Timothy E. Moore. New York: Academic Press, 1973.111-144.威廉·莎士比亞: 《莎士比亞全集》第3卷,朱生豪譯。北京: 人民文學出版社,1991年。

[Shakespeare, William.The

Complete

Works

of

William

Shakespeare

. Vol.3. Trans. Zhu Shenghao. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1991.]Tversky, Amos, and Itamar Gati. “Studies of Similarity.”Cognition

and

Categorization

. Eds. Eleanor Rosch and Barbara B. Lloyd. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1978.79-98.Ungerer, Friedrich, and Hans-J?rg Schmid.An

Introduction

to

Cognitive

Linguistics

. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.焦萬尼·維柯: 《致蓋拉多·德依·安琪奧利》,《外國理論家、作家論形象思維》,中國社會科學院外國文學研究所編。北京: 中國社會科學出版社,1979年。24—26。

[Vico, Giovanni. “Letter to Gherardo degli Angioli.”Foreign

Writers

and

Theorists

on

Imaginal

Thinking

. Ed. Institute of Foreign Literature of Academy of China Social Sciences. Beijing: China Social Sciences Press. 1979.24-26.]——: 《新科學》,朱光潛譯,《朱光潛全集》第18卷。合肥: 安徽教育出版社,1992年。

[Vico, Giovanni.The

New

Science

. Trans. Zhu Guangqian.The

Complete

Works

of

Zhu

Guangqian

. Vol.18. Hefei: Anhui Education Press, 1992.]路德維希·維特根斯坦: 《哲學研究》,李步樓譯。北京: 商務印書館,2000年。

[Wittgenstein, Ludwig.Philosophical

Investigations

. Trans. Li Bulou. Beijing: The Commercial Press, 2000.]Zadeh, Lotfi A. “Fuzzy Sets.”Information

and

Control

8.3(1965): 338-53.仲長敖: 《核性賦》,《全晉文》(中冊)。北京: 商務印書館,1999年。927。

[Zhongchang, Ao. “On Human Nature.”The

Complete

Prose

Writings

of

the

Jin

Dynasty

. Vol.2. Beijing: The Commercial Press, 1999.927.]莊子: 《莊子集解》,《諸子集成》第3卷。上海: 上海書店出版社,1996年。

[Zhuangzi.Variorum

Edition

of

Zhuangzi.Works

of

the

Early

Philosophers

. Vol.3. Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House, 1996.]