空間修辭與文化記憶的視覺生成

——基于中國國家博物館的修辭考察

張 偉

自20世紀以來,無論是W.J.T.米歇爾的“視覺轉向”、德波的“景觀社會”,抑或費瑟斯通的“日常生活審美化”,無不隱喻著這樣一個客觀事實,即公共空間在日常文化生活中的價值凸顯及其作為審美范式的現代確立。空間不再只是事物的地理緯度與存在形態,更成為文化生產的重要指標,“空間生產不是指在空間內部的物質生產,而是指空間本身的生產,也就是說,空間自身直接和生產相關,生產是將空間作為對象。即是說,空間中的生產現在轉變為空間生產”(汪民安 101)。與個體性的審美體驗有所不同,公共空間的文化生產不僅豐富著置身其中的個體的審美供給,同時也以一種集體性的審美記憶協同社會共同體的國家觀念、民族意識與文化心理,促進社會共同體的民族與國家認同。空間修辭作為公共空間審美生產的有效策略已然成為啟迪文化記憶集體生成的重要路徑,其基于空間形式的修辭性建構在推動社會共同體公約性審美意識視覺生成的同時,也引導著文化觀念的價值走向。故而,剖析公共空間的修辭性意義裝置及其與文化記憶的內在關聯,既是視覺修辭超越媒介文本介入實體場域的理論拓展,也是對公共空間文化記憶生成模式的實踐驗證。而基于中國國家博物館這一特定空間樣本的分析,除了能夠避免純粹理論推演的過度抽象,提升理論演繹的現實適切性與可信度,對空間修辭作為視覺修辭亞屬命題的提出也提供了一個可資參照的知識模型。

一、 空間作為一種修辭的視覺生成及其理論路徑

以“空間”冠之“修辭”進而形成一種新的修辭范式,其理論構想既緣于修辭作為意義表征手段的本體延展與理論創新,同時也是“視覺轉向”的文化語境以及空間被確立為一種意義生成機制合力作用的結果。可以說,本體衍化、視覺語境以及空間美學成為空間修辭理論生成的三個關鍵節點,它們在勾勒這一修辭范式內在學理經脈的同時,也將這一范式的理論合法性導向凸顯。

談及修辭,這個曾被亞里士多德視為“一種能在任何一個問題上找出可能的說服方式的功能”(《修辭學》 24)盡管在生成之初帶有一定的特指性,主要用于法庭、政治及儀典的演說,但其蘊含的“勸服”意指在衍生伊始就孕育著視域拓展的勢能。出于演說的專屬所指,修辭作為提升語言指稱、強化言辭效果的手段,語言屬性成為傳統修辭學的重要屬性。然而亞氏并非基于語言學來闡述修辭,在他看來,“修辭學是論辯術的對應物”,屬于“論辯術的分支,也是倫理學的分支”(《修辭學》 25),這意味著修辭學同樣蘊含著深層的哲學屬性,遵循著哲學思辨與論證的邏輯,正如有學者所言:“一提到修辭學,人們很容易誤以為是現代所說關于語法和用詞的修辭理論,其實古希臘人所說的rhetorike原來指的是關于如何使用語言的技藝,它包括如何在不同的場合針對不同對象發表演說和進行論辯的才能,和‘口才’‘辯才’比較接近。”(汪子嵩 范明生 116)如果說語言意指體現出傳統修辭學的形式表征,哲學內涵無疑代表著修辭學的內在邏輯,而恰是后者在修辭學后續的理論衍化中賦予了其超脫語言場域、形構新型修辭形態的可能性。

就修辭學的現代發展路徑而言,空間修辭的理論生成大體經歷了兩次轉向: 其一是由傳統修辭學向新修辭學的轉向,其二則是從新修辭學的媒介修辭向實物修辭的轉向。正是這兩度轉向釋解了修辭的語言羈絆,使得空間作為一種表征話語進入了修辭視野。長久以來,基于語言對象的修辭實踐成為修辭學發展的主導邏輯,亞里士多德的修辭學一度成為傳統修辭學的基本框架,萊恩·庫珀就認為:“不僅西塞羅和昆提利安的修辭學,而且連中世紀、文藝復興時期和現代的修辭學,就其精華而言,根本上還是亞里士多德的東西。”(Corbett and Connors 11)肯尼思·伯克新修辭學的最大貢獻是將修辭從語言的專屬領地解放出來,賦予其他符號進駐修辭場域一定的理論合法性。伯克以“人是制造象征的動物”(Burke 45)開啟了非語言符號進入修辭場域可行性的思考。在伯克看來,人類所有的行為活動都是符號性的,修辭本質上是一種象征實踐,而交流符號正是象征實踐得以展開的必要條件,這種象征實踐不僅體現于語言符號,同樣體現在諸如繪畫、雕塑、音樂等非語言性符號體系中,這意味著作為象征行動的修辭實踐同時有著適用于非語言符號的可能性,正是借助符號的象征行動,伯克在非語言符號與修辭之間建立了聯系。

伯克的新修辭學突破了古希臘以來確立的修辭學體系,實現了對語言符號修辭專屬權的釋解,超越語言場域的其他媒介符號成為新修辭學集中關注的對象,這為修辭學的第二次轉向以及空間修辭的出場提供了某種契機。查理斯·希爾和瑪格麗特·赫爾默斯在梳理20世紀后期新修辭學的研究對象時就發現“絕大部分研究成果或者體現為針對視覺媒介產品的修辭研究,或者立足于視覺媒介產品的理論探討”(Helmers and Hill 24)。現實情況也驗證了這一點,無論是巴特與都蘭德師徒對廣告圖像的修辭分析、托馬斯·本森對電影修辭的文本探討抑或馬丁·麥都斯對影視、雜志、廣播等媒介的修辭觀照,無一不是對媒介符號的實踐投射。而作為第二次轉向的實物修辭正是媒介修辭考察對象進一步拓展的產物。這一于20世紀90年代興起的修辭范式突破了由圖像主導的視覺修辭框架,在媒介文本的基礎上將現實空間的實物對象納入視覺修辭的考察體系,分析物質對象在空間維度的意義生成及釋義機理。希爾和赫爾默斯的《定義視覺修辭》在探討繪畫、影視、雜志等媒介文本修辭實踐的同時,也將美國地圖、英國的刺繡以及野燕麥超市等實體對象納入修辭學的勘察范圍,賦予實物修辭的可行性。實物修辭的提出進一步拓展了修辭學的研究對象,自然也將作為實物地理緯度與存在形態的空間帶入修辭學視野,空間作為一種具有修辭性的意義生成策略成為視覺修辭不容忽視的話題。

如果說修辭學的兩度轉向體現著空間修辭生成的內在動因,那么“視覺性”語境的現代發生以及空間作為一種意義生成機制合法性的確立則成為這一修辭范式價值凸顯的外在驅動力。“視覺轉向”作為20世紀標志性的理論事件,一度被視為“語言學轉向”的延續,其與語言學的承接關系以及作為“對圖像的一種后語言學、后符號學的重新發現”(米歇爾 7)意味著這一視覺主導范式與語言學之間無法剝離的親緣關系,當下的“語-圖”之爭以及視覺場域的語言在場也回應著這一推論的可靠性,它預示著語言意指機制對視覺符號的某種匹配效應,一定程度上有著演繹于視覺符號的可能,它在融通語言與圖像兩個表征場域的同時也強化了符號表意本身的真理色彩,進而也從側面證實了視覺修辭的理論合法性,而視覺主導性的現代確立更是在社會訴求層面加速了這一演繹實踐的現實推進,考察視覺符號的修辭機制成為視覺時代無法回避的理論訴求。

與語言相比,空間無疑更切合視覺表征邏輯,抑或可以說空間就是視覺活動的產物甚至空間本身就是一種視覺符號。經久以來,作為事物存在形態與地理坐標的空間一度披載著強烈的自然性征,其相對實體事物的虛無性及其承納實體的焦點效應一定程度上弱化甚至剝奪了對空間本身的關注。今天看來,作為一種客觀存在,空間的確體現著自然性的一面,然空間并非客觀、中立的自然物,也不只是人類存在的具體環境,空間是一種生產性建構,“空間在其本身也許是原始賜予的,但空間的組織和意義卻是社會變化、社會轉型和社會經驗的產物”(蘇賈 121)。“空間里彌漫著社會關系,它不僅被社會關系支持,也生產著社會關系和被社會關系所生產。”(列斐伏爾 51)可以說,作為一種生產性機制,空間體現著鮮明的社會產品的屬性,它以其獨特的形式特征回應著社會發展的視覺訴求,在凸顯自身主體價值的同時,也將修辭性的形式話語納入自身的意義生產體例中。

二、 國家博物館空間話語的審美生產及其修辭性征

作為現代社會常態的空間敘事景觀,博物館的空間陳列及其空間自身的審美生產為空間修辭的日常實踐提供了可靠的例證,基于空間形式的修辭性話語既是對空間修辭理論的積極回應,同時也從實踐層面強化了博物館作為文化“記憶場”的身份色彩。作為現代博物館的代表,中國國家博物館是中華民族文化記憶與文化認同的資源聚集場,其以“古代中國”與“復興之路”兩個基本陳列所貫通的歷史與藝術的審美互動在有效發揮文化“記憶場”效應的同時,也將博物館這一公共空間修辭性話語的生產體例導向凸顯。無論是館址的空間地理坐標與建筑布局、館內140余萬件展品的陳列樣式抑或展品之外的空間布局形態,都印證著空間修辭的客觀存在與價值效應,這也使得國家博物館成為考察空間修辭意義生產的理想范式,而基于這一公共空間的修辭分析不僅可以避免單純理論演繹可能引發的意義空洞,同時也為空間修辭的審美實踐提供了一個可資參照的知識模型。

其一,空間布局與崇高感的情景營造。作為一個美學范疇,崇高與建筑藝術存在著一定的親緣關系,這種親緣關系不僅表現為建筑一度成為崇高美的例證對象,而且崇高本身一定程度上就是建筑設計的審美參數。黑格爾就曾將建筑的崇高視為古典象征性藝術的主要風格。中國古代“崇高”一詞的本義就是指建筑物的高大,“崇”“高”的字源學分析也表明其與建筑形式的密切關聯。當然,美學意義上的崇高并非拘泥于建筑本身的物理形式,而更為強調形式本身引發的審美感知與審美體驗,亦即黑格爾所謂的“用來表現的形象被所表現的內容消滅掉了,內容的表現同時也就是對表現的否定”(黑格爾 80)。中國國家博物館基于文化觀念與民族精神集散效應的視覺建構首先體現在形式設計的情感邏輯與崇高性體驗,亦即一方面借助建筑本身的視覺形式完成對崇高感的營造,另一方面則是依托空間地理坐標來實現情境渲染。由于空間地理位置的特殊,這決定著博物館本身的高度不可能與周邊建筑過于懸殊,對比一組數據可以看出這一特征: 博物館對面的人民大會堂高46.5米,毛主席紀念堂高33.6米,人民英雄紀念碑高37.94米,天安門城樓高35米,公安部大樓高34.8米,國家博物館主體高度34.8米。國家博物館在天安門建筑群中并無明顯的高度優勢,這意味著憑借建筑本身的高度去形構崇高感難以成為可能,因而康德所謂的“崇高是一切和之較量的東西,都是比它小的東西”(康德 88)單從這里難以成行,故而突破建筑物理高度的閾限,尋求視覺感知上的高度成為博物館崇高感營造的有效選擇。相對自然美中由“驚駭”“怪異”“狂暴”引發的崇高感,建筑的崇高感更多取決于其物理形式的均衡與穩重性,國家博物館的建筑設計正是如此,它遵循著嚴格的對稱結構與層架關系,呈現出均衡與穩重的視覺效應,可以說對稱與均衡既是國家博物館建筑布局的結構特征,也是其視覺崇高感營造的一種策略。除整體布局外,博物館建筑的細節設計同樣也回應著對視覺崇高感的審美訴求,其東西立面的廊柱設計與西大廳及中央大廳的穹頂設計都是營造崇高感的有效形式。作為開放性建筑的典范特征,廊柱設計的主要功能在于提高建筑物本身的視覺高度,從視覺感知上起到對建筑的拔升作用,同時又營造了一個由室外向室內的過渡空間,彌合了室內與室外兩個空間的區隔感。國家博物館東西兩面的廊柱設計不僅提升了拾級而上時觀者的視覺界面,而且將地面五層的建筑整合為一個有機整體,消解了因建筑分層形成的視覺隔離,而廊柱形構的天井式結構則將室外空間與室內空間融為一體,在創建過渡空間的同時也將廊柱營造的視覺高度延伸至室內,從而保持了崇高體驗的延續性。穹頂設計在西方古典建筑尤其是宗教建筑中蘊含著強烈的象征色彩,其在構建建筑物理高度與視覺高度的同時,也深化了觀者的崇高感與膜拜效應。國家博物館西大廳與中央大廳的穹頂將館內融合成一個立式的整體空間,在消解樓層分層造成的視覺區隔的同時,也將館外由廊柱營造的空間與館內空間連成整體,減少因空間轉換造成的視覺落差。此外,國家博物館的穹頂打破了一般穹頂的平面型樣式,采取立體式的“回”字形設計,從視覺上營造出一種空間延伸效應,特別是“回”字形設計中遞變縮小的方框將物理空間導向一種想象空間,在激發感知空間無限性的同時,也體現了博物館文化綿延的象征性色彩。

相對建筑形式形構的崇高感而言,空間地理坐標的環境渲染則成為國家博物館崇高感營造的另一策略。作為中華民族文化記憶的“凝聚性結構”,國家博物館的空間地理關系為其崇高感的生成提供了一定的烘托與渲染機制,天安門建筑群作為中國政治文化的象征性內核已然生成了崇高性美感的某種慣性機制,置于這一空間地理體系的國家博物館自然受到這一慣性機制的浸染,在一種近乎特定美感場域的環境空間展開崇高性的再造,從而不斷完善著自身的審美生產。

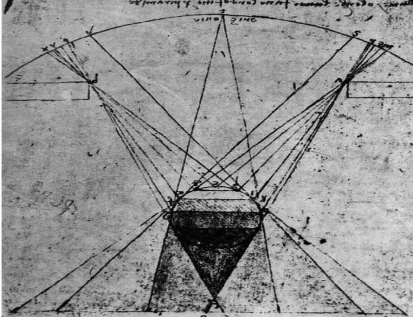

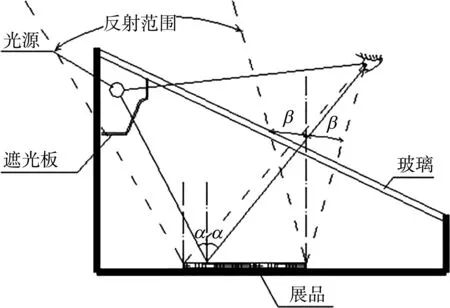

其二,光的運用與展品意義的空間再生產。作為人類視覺活動的基本建構,光一度成為哲學史及藝術史的核心范疇。柏拉圖就曾借助“洞喻”“線喻”與“日喻”來闡釋可知世界與可感世界的關系,其“理念”的本質就是一種關于“看”的思辨哲學。在他看來,只有通過“理念”之光才能認識真實的世界,視覺就是理智的化身,而光恰是視覺與思考存在的前提。在藝術家那里,光作為藝術創作的重要元素則更具實踐意義。阿恩海姆就指出:“光線,幾乎是人的感官所能得到的一種最輝煌和最壯觀的經驗,正因為如此,它才會受到人們頂禮膜拜。”(阿恩海姆 410)光線作為博物館觀看實踐的基本條件一直是博物館設計的重要指標,超越單純照明功能的光線成為現代博物館營造空間話語、啟迪觀者文化記憶與認同的有效策略。如何讓光承載空間話語的敘事職能,實現梅洛-龐蒂所謂的“讓在那里的空間和光線說話”(龐蒂 67)成為現代博物館空間修辭的重要表征。同現代多數博物館一樣,自然采光與人工采光成為國家博物館光路設計的基本格局。比較而言,自然采光設計多為保證博物館室內空間的光線供給,國家博物館東西兩面的玻璃墻所形成的高側窗采光設計即是如此,它充分保證了光線照度的均勻性,減少眩光對觀看的干擾。就光參與空間話語的生產而言,自然采光仍然受到一定的技術限制。人工采光則不同,借助人工采光,博物館不僅確保了觀看實踐的光線供應,而且可借助光的設計來拓展展品的意義與價值,隱性控制觀看的程序,營造特定的空間氛圍,可以說現代博物館由光主導的修辭性意義多是由人工采光實現的。深入而言,國家博物館光線設計的審美生產主要體現在三個方面: 其一,散點布局與焦點凸顯。散點布局是指博物館每個展品都配有特定的光源,它在確保每件展品足夠光度的同時也在展廳空間形成多個光點,在控制展廳整體光度的環境下,光點的星叢式布局無疑發揮著視覺對比與重心凸顯的審美效應。達·芬奇曾指出:“如果在發光的地方看到陰影中的一個空間,那么它要比實際中的更暗。”(31)出于視覺空間強烈的明暗對比,人眼的趨光性迫使視覺更為集中于展品的光照空間,達·芬奇繪制的光源位置與視看效果的手繪圖(圖1)以及國博展柜的光源設計圖(圖2)大體能呈現國博展品光線設計與視看效果之間的關系。從圖1來看,位于立式展柜頂部的光源提供了凸顯展品的有效空間方位,無論是從左側或右側都能對展品進行最佳的觀看實踐,而圖2中壁柜光源設計則將觀者的視域調節在最佳觀測方位,這樣既避免了光源因展品反射生成的眩光,同時又借助光線將展品的空間方位加以凸顯。其二,光的運用及其空間的時間化。作為一種“感性形式”,時間與空間是人類感知客觀事物存在的先驗框架。相比時間而言,博物館的空間陳列無疑強化了觀者對空間的“感性”認知,如何打破空間閾限,將空間陳列納入時間軌道,凸顯博物館文化記憶的時間維度成為博物館空間修辭的重要目標,光路設計為這一目標提供了實踐策略。由于展品的光源供給及其造成的明暗區隔,人眼的趨光性生理特征決定著光點成為引導觀者觀看的主要元素,這意味著光點的空間分布規約著觀看實踐的潛在序列與時間進路,散點的展品借助光點效應串聯出一條隱性的時間線路,在編排觀者觀看路向的同時也蘊含著展館設計者借助光點進行隱性權力建構之可能,或者說在光點的架構中,觀者在一種似曾自然的觀看路向中不自覺地趨向權力操控者的價值意圖。其三,光暈生成與光的時間隱喻。光的隱喻與象征屬性一度成為哲學探討的對象,中世紀的光被視為上帝與神的代表,而脫離宗教理性的閾限來重新認識光成為文藝復興之后人文啟蒙的重要表征,“‘啟蒙’的意思是用光明驅散黑暗,以理性代替蒙昧”(趙敦華 272)。物理意義的光同樣被賦予隱喻意味,貝克萊就認為,視覺對象的本質就是光和顏色,光和顏色的混合形成了圖像,由圖像提示形成的關于廣延的觀念就是“印跡”,這是與心靈相通的概念。光暈作為一種“特殊的時空交織物”源自本雅明的理論創造。本雅明將“光暈”視為前機械復制時代傳統藝術品的本質屬性,它是由感知對象與主體認識方式交互作用形成的審美效應。國家博物館的光暈設計擺脫了本雅明言下藝術品的那種形而上色彩,以一種獨特的光學實踐化身為觸發觀者獨特審美感知與體驗的有效方式。在西方美學史上,光色與表征對象遵循著兩種互動路徑,光色與對象協調統一的模式多強調藝術創作的模仿再現機制,西方印象主義畫派多是如此。光色與對象的分離則強調創作的主觀表現機制,此時的光與色多被視為獨立于對象之外的理念與象征符號,獲取了對象以外的附加意義,中世紀繪畫的光、色正是這一主觀表征的體現。國家博物館的光線無疑遵循著后者,柔黃色的光色實踐構成了“古代中國”多數展廳的審美基調。就色彩心理學而言,柔黃色作為一種暖色調易于生成一種舒適、平淡的感知模式與視覺心理,從人體生理感知上宜于拉近觀者與對象之間的心理距離。正因如此,國家博物館諸展廳對這一色調的運用自然營造了特定的情境氛圍,一定程度上增強了觀者視覺感知的帶入感,有助于觀者將對展品淺表化的視覺感知導向審美乃至文化層面的縱深體驗,以切入式的體悟來促進展品意義的隱喻性延展。不僅如此,展廳的光色設計又隨著時代的趨近呈現出變化效應,遠古時期展廳的光色較之元明清時期展廳要深暗得多,而“復興之路”陳列則比“古代中國”的光色更為明亮,這一光色設計既是對歷史時段的一種視覺區分,同時又體現著人類文明進步的象征意義,光色創構的時間性體驗無疑蘊含著歷史發展進路的修辭性色彩。需要說明的是,國家博物館光路設計的隱喻意指仍然體現出某種偏頗傾向,或許是光色應用更利于歷史敘事(至少柔黃性色調更能強化視看實踐的時間性體驗),其對展品歷史性征的視覺呈現自然更具說服力,而相對歷史意識更為凸顯的“古代中國”展廳而言,“復興之路”展廳的主題更為多元,對標不同主題的光路設計及其隱喻意指無疑更顯復雜,借助光路所形構的修辭意指在多元主題的敘事框架中很難呈現某種規律色彩,這在一定程度上也弱化了國家博物館光線形構的修辭效果。

圖1

圖2

其三,圍合設計與時空敘事的話語轉換。圍合作為空間生成的基本法則,既是建筑學的核心范疇,也是空間文本創作的常見手段。作為建筑設計的一種常態樣式,圍合在中西建筑學界有著不同的審美意指。在中國古代建筑中,圍合強調的是借助建筑材料建構閉合式的活動空間,它注重的是空間的“分離”與“閉合”,以區隔于其他空間的方式來突出自我空間的專屬感,中國古代的庭院式建筑多屬這種。西方的圍合既有與中國圍合較為接近的閉合式形態,更有兼顧閉合與開放相統一的另類圍合樣式,這一看似封閉實則開放的圍合系統因其獨特的空間意指,愈發成為現代博物館空間審美的常態景觀,也成為空間修辭話語的典范表征。

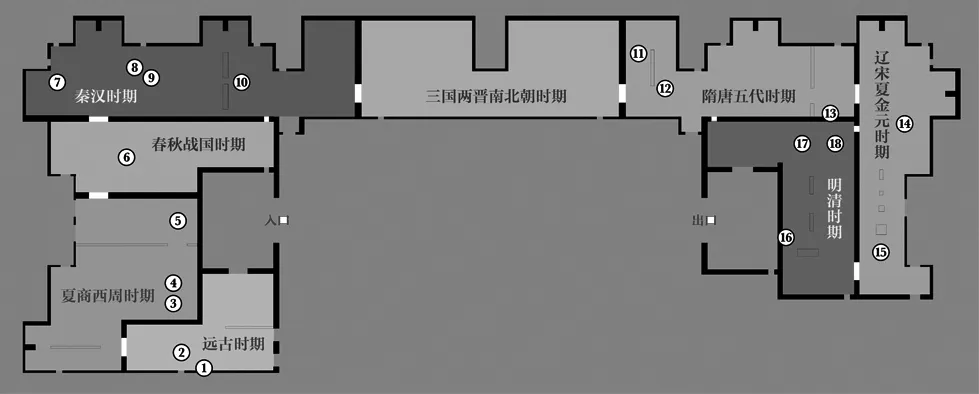

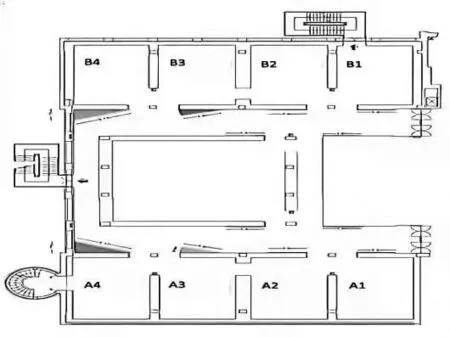

時空轉換問題是博物館敘事的核心問題,如何將展品的空間陳列轉化為線性結構的時間敘事,再現博物館歷史記憶與文化傳承的潛在脈絡成為博物館空間生產的重要議題。不可否認,傳統博物館穿廊式的空間布局有助于凸顯展品的時代連貫性,推動觀者對歷史意識與文化傳承的整體認知,然而這種“流水式”的空間陳列在不斷疊加的展品敘事中自然消解了每一時代獨特的歷史性征,弱化了不同歷史文本之間的差異性。作為現代博物館的空間敘事形態,圍合的應用將相同或相近主題的代表性展品置于同一空間,每一展品作為特定時代的物化存在完善著自身的歷史敘事,卻又以自身的“星點”效應匯聚成同一主題的集群,再以一種重復性意指不斷強化著觀者對特定歷史主題與文化觀念的認知與認同。圍合設計又打破了傳統博物館相對封閉的物理空間,在保持同一主題展品敘事相對獨立的同時,將這一主題展品置于更為寬泛的空間系統,強化每一主題空間的融通與互動,在連通中體現出歷史敘事的整體意識與文化記憶的承接效應。國家博物館“古代中國”陳列借助五個展廳呈現了遠古、夏商周至明清八個時段的歷史敘事,每個展廳借助室內隔板將特定時代的主題展品集中于同一圍合空間,作為物化能指的展品無疑都導向同一主題的核心所指。以秦漢展廳為例,借助圍合,這一時期的展品被歸為“大一統帝國”“社會經濟與生活”“科學文化”“周邊各族”“中外交流”五個空間敘事單元,每一敘事單元又借助圍合,按特定主題將展品歸分為更具典范意義的子敘事單元,在不斷分化的細目中凸顯出展品對特定主題的能指效應以及對上級主題敘事的疊加性征。當然,圍合的空間區隔僅是保證每一主題敘事的相對獨立,而圍合的空間融通則將每一敘事單元置入上一層級主題乃至歷史敘事的整體框架中,敘事單元的互動與融通更是圍合的價值所在。相對傳統博物館穿廊式布局而言,現代博物館的圍合設計多利用隔板形構多層級的物理空間,隔板與室內空間高度的間差效應從視覺上將每一個空間單元連通為一個整體,而門洞式設計又將門這一象征封閉性的空間符號從博物館的空間形式中剔除,它在增強空間開放感的同時也強化了空間單元的連貫效應。圖3與圖4是國家博物館“古代中國”展廳以及“夏商西周”展廳(局部)的平面圖,圖3的八個展廳按照歷史進程的時間序列進行排列,每一展廳之間借助門洞彼此貫通,形構為相對獨立而又彼此匯通的整體格局。圖4是“夏商西周”陳列的層級分布,按照圍合形成的空間分布,A、B兩類空間分屬夏商與西周陳列,而A1-A4與B1-B4則是夏商與西周主題下的細分,每一圍合空間的展品對應于一個主題,其展品的能指服務于該圍合的主題所指,這些主題又隸屬上一層級的主題,四個圍合之間又形成主題與時間上的關聯性,隔板形構的半開放圍合確保了每一空間展品意義的相對獨立與集中,以一種重復性能指不斷完善特定主題的意義供給。

圖3

圖4

其四,情境復原與歷史記憶的虛擬性在場。作為現代社會歷史敘事與文化記憶的聚合型場域,博物館的功能就是借助展品的物化呈現來建構觀者與歷史真實的對話,而展品的呈現方式則決定著這一對話是否可行、如何可行的實踐根基。固然,展品的空間陳列是博物館敘事的常態手段,借助對展品的“看”,觀者得以獲取這一展品的基本知識信息,而觀者對展品意義理解的深度則取決于展品對觀者的吸引力、觀者前置性的知識體系以及觀者自身的理解與想象力。由于博物館展品空間陳列的鋪排效應,觀者對單一展品的“觀看”時間是有限的,“瀏覽”生成的多為淺表性、碎片化的認知與記憶模式,其意義生產更依賴于觀看實踐中觀者思維及心理層面的知識“完型”,由之引發的審美體驗及其對文化記憶的召喚并不全面而深刻,如同本雅明在談及電影時所言:“觀賞者很難對電影畫面進行思索,當他意欲進行這種思索時,銀幕畫面就已變掉了。”(本雅明 61)本雅明這一論述某種程度上同樣適用于博物館的審美機制。情境復原正是疏解博物館這一觀看機制及其審美效應的空間策略,將展品置于一定的敘事情境中進行現場化的敘事還原,借助虛擬性的造景設計與情境復原來再現展品背后的歷史事件與文化語境。國家博物館“遠古時期”陳列中對新石器時期遠古人類生活場景的現場復原即是如此,它采取仿擬的藝術手段將靜態的展品置入一種再現性的生活場景中,以場景敘事來填補靜態展品難以呈現的意義,通過營造一種“凝固的直觀”來消解展品釋義進程中可能的障礙。不可否認,虛擬性的造景設計與情景復原打破了單一展品的敘事閾限,場景賦予展品更為直觀與深遠的意義空間,還原了展品本有的“故事性”,強化了觀者對展品的文化認知與審美體驗。需要注意的是,這種情景復原不同于一般意義的摹仿,它更接近于波德里亞言下的“擬像”。“遠古時期”陳列中對人類生活圖景的現場還原嚴格來說是缺少現實對應物的,某種意義上它屬于想象的產物,“想象力(作為生產性的認識能力)在從現實自然提供給它的材料中仿佛創造出另一個自然這方面是極為強大的……但這材料卻能被我們加工成某種另外的東西,即某種勝過自然界的東西”(康德 159)。在這種造景式的視覺空間里,布展者通過想象完成對客觀展品的視覺化改造。如果說客觀真實的展品尚能體現一定的歷史意義,那么作為擬像的故事情境自然更是想象力的現實投射。而在這擬像空間中,“觀者與其說是與再現之物認同,不如說是與安排景觀使其可見的那個東西認同,正是那個東西迫使觀者看到它所看到的東西”(博德里 564)。不難想象,擬像與真實的脫節與其說是能指與所指的斷裂,不如說是能指構建出一個想象的“更真實”,或如波德里亞的“超真實”,其目的并非再現客觀世界的真實,而是讓觀者主觀上“看上去”更真實,這種想象的真實在造就視覺愉悅的同時,無疑體現出博物館空間話語生產的權力機制,蘊含著展品敘事的“勸服”效應,而這種勸服動機恰是視覺修辭的本初意義所在。

三、 博物館空間生產的媒介互動及其意義拓展

媒介互動并非現代博物館的新興產物,借助文字、圖像等媒介符號進行展品意義的協助性表征一度成為傳統博物館空間敘事的基本樣式。如果說展品作為一種物化存在體現著博物館敘事的基礎,決定著博物館空間話語生產的“信息源”,那么文字、圖像等媒介符號作為輔助性意義生產裝置則成為拓展展品意義、完善博物館空間敘事效應的有效策略。隨著媒介技術的發展及其對博物館敘事的深度介入,博物館實物表征的空間敘事體制被打破,超越實體空間的虛擬空間、情感空間進入博物館的審美生產體系,多元媒介符號的互文表征與釋義機制成為常態,它在賦予博物館審美“現代性”的同時也奠定了博物館空間修辭的技術形態。

相對博物館“實物”敘事的靜態效應,基于技術裝置的媒介互動及其互文釋義無疑更具“進行”性征,這種“進行”性征源自新的技術媒介的不斷介入及其與展品形構的釋義關系,它使得博物館敘事的互文空間呈現某種“生長”色彩。從早期的文字、圖片到影像、聲音,再到現代的3D技術、全息成像、動漫、VR技術等,展品與媒介符號的互文實踐呈現出多元發展態勢,由之形構出展品-文字、展品-圖像(影像)、展品-文字-圖像(影像)、展品-有聲語言、展品-音樂等多重符號互文形態,不同的符號能指指向同一所指,它將靜態的展品陳列導向多元而復雜的互文釋義網絡,確立了現代博物館空間意義生產的常態路徑與景觀。限于篇幅,這里僅就影像與聲音兩種媒介符號對博物館空間敘事的介入模式及其互文關系稍作考察,以期管窺現代博物館互文空間意義生產的一般機制。

展品與圖像符號的互文多為博物館互文敘事的基本形態。一般而言,物化展品呈現的多為一種歷史的此在,它注重的是以視覺的現實感知強化觀者經驗意義上“眼見為實”的直觀體驗。而作為一種靜物,其敘事的局限決定著觀看實踐中思維與想象機制的介入,這意味著觀者思維與想象可能的差異引發展品能指與所指的偏差與斷裂成為可能。圖像符號的切入拓展了展品實物的敘事意指,展品被置于更為完善的敘事體系中,物化的“我在”與圖化的“我說”形成互動,后者是前者敘事的補充與拓展,前者則為后者提供了敘事的現實佐證,在圖像空間與現實空間的審美呼應中豐富了展品具象化的故事性征與敘事色彩。國家博物館無論是“古代中國”抑或“復興中國”諸展廳,在展品陳列的同時,展示了相關展品的大量圖片,這些圖像符號既是對展品相關信息的有效完善,同時又以“圖說”的方式在一定程度上實現了對展品歷史場景的還原與身份的確證,在實物與圖像符號的對應性敘事中將展品難以“言說”的歷史敘事借助圖像符號加以呈現,拓展了展品之外的指涉意義。如果說靜觀的圖像拘囿了展品意義生產的某一特定頃刻,即便是萊辛所謂的那“最富有孕育性的頃刻”(《拉奧孔》 85),敘事空間的局限也限制了圖像符號的表意效應。連動的影像畫面彌補了靜態圖像敘事的不足,敘事的相對完整消解了展品釋義過程中的思維與想象羈絆,實物化的展品在技術媒介的支持下化身為具有完整敘事能力的展品“事件”,現實空間的展品對符號空間展品意象的真實性賦以確證,符號空間的展品意象又以“事件性”表征完善著物化展品的敘事效應。動感影像與全息虛擬成像是國家博物館影像敘事的重要形態,無論是遠古時期展廳對原始人類生活情性的全息投影呈現抑或元明清展廳對鄭和下西洋事件的影視剪輯,這些動態影像都以一種故事性結構豐富著靜態展品有限的能指,在影像空間與現實空間的敘事互動中強化著觀者對展品及其背后歷史意義的深度認知。當然,基于虛擬技術的支撐,現代影像不僅可以再現與展品關聯的真實性事件,還可以創構出虛擬性影像事件來表征展品特定的意義,從而形成展品架構的實體空間與擬像形構的虛擬空間的呼應機制,觀者也在現實空間與虛擬空間的互動中不斷強化著兩個能指釋義的互文式接受。

較之視覺層面的圖像符號,基于技術媒介的聽覺符號對博物館空間敘事的介入更多地體現于情感層面。不可否認,聲音鑒于表現形態及其多元化的實踐差異,其空間話語生產的審美效應多有不同。國家博物館為多數展品提供的語音解說就將視看性的文字化為聽覺上的語音,將展品-文字并置的視看模式轉化為展品-聲音并置的視聽模式,聽覺的介入化解了文字意指的容量閾限,以背景音的意義解說完善了展品敘事的意義供給,疏解了因視線于展品與文字之間的跳動而可能形成的信息闕如。再者,相對于文字樸質的意義供給,言語的音高、音質、音色又從展品意義之外的審美層面強化著觀者對展品的認知,國家博物館多以男中音主導的語音解說自是如此。如果說閱讀文字是觀者內在的“勸服”行為,隱含著一種“我對我說”的行為邏輯,那么語音解說則是借助聽覺上的“他者”來強化觀者的意義接受,這種“他對我說”將文字閱讀的自我思維化為主體間性的空間對話,無論是接受模式、信息容量抑或聲音本身的特質,都強化著視看本身的行為效力。

音樂作為現代博物館空間敘事的另類聽覺符號,其自身的敘事指征同樣架構著博物館空間敘事的意義向度與修辭邏輯。相對語音解說的意義供給而言,音樂的敘事體征更多地作用于觀者的情感維度。如果說博物館敘事的基本職能是在視看與情感之間建構一種邏輯關聯,以期通過視看實踐激發特定的情感樣式,進而喚起某種文化記憶與認同,那么視覺實踐與情感之間仍然脫離不了思維、想象的作用機制。音樂作用于人的情感無疑要直接得多。早在古希臘時期,畢達哥拉斯就提出了“音樂凈化論”思想,在他看來,聲音與情感具有一定的同源性,音樂能表達情感、凈化靈魂,音樂的旋律與節奏可治療人的脾氣、情欲,發揮教育意義。同樣,亞里士多德也認為:“音樂令人愉悅,由此娛樂作用進而陶冶性情,操修心靈。”(《政治學》 505)正是音樂本身激發審美性情感體驗的天然優勢,使得音樂具備了語言、圖像一樣的修辭性征,體現出一定的“勸服”色彩;也正是音樂本身的修辭效能,使它作為一種媒介話語被投放于現代博物館的空間敘事網絡中,無限趨近觀者無時不在敞開的耳朵,成為博物館空間敘事不可忽略的修辭因子。背景音樂設置是國家博物館空間修辭話語生產的有效形式,對標不同展廳的主題訴求所呈現的不同的音樂樣式與其說是對觀看行為的情境鋪墊,不如說是對觀者情感的一種直接引領,無論是就音樂激發情感體驗的直接性,抑或敞開的耳朵對音樂“勸服”效應的抵制力而言,這種背景音設置無疑都是最好的修辭方式。如果說展廳的背景音奠定的是主題敘事的情感基調,那么博物館語音解說的背景音無疑更為契合對應展品的釋義路徑,其渲染的情感效應更能強化觀者對展品信息及其意指的體認,故而更具“勸服”色彩。當然,作為以視看為主體的空間場域,音樂介入國家博物館的空間話語生產相對有限,不同的音樂形態對標不同的視看對象及其喚起的情感體驗在國家博物館的音樂敘事中并不明顯,同一音樂敘事可能對應于多元化的展品形態及其歷史敘事,這就意味著國家博物館的音樂形態只能以一個相對模糊的聽覺框架完成展品意義的審美供給,博物館物理空間的局限使得展品釋義的音樂背景無法自主,音樂本身精細的修辭屬性及其情感性征在博物館的空間敘事中難以自如與精準,一種范式化的音樂敘事成為這一空間話語生產的常態樣式,由之生成的媒介互動及其互文敘事更多地屬于博物館空間審美生產的淺表形態,這無疑制約了音樂符號在這一空間修辭生產的價值體現。

長久以來,作為皮埃爾·諾拉言下“記憶之場”的典范形態,博物館一直發揮著文化記憶資源的聚散效應,這一“植根于具象之中”(Nora 3)、目的在于“展示這個場所是何種事物的記憶”(諾拉 76)的“記憶之場”始終依循著文化記憶的一般邏輯,它基于一種對物化事實的審美觀照將事件性歷史轉化為儀式性、文本化的歷史,以一種現時的紀念方式實現對事件性歷史的重現。“在文化記憶中,基于事實的歷史被轉化為回憶中的歷史,從而變成了神話。”(阿斯曼 46)這種轉化與其說是歷史記憶的一種語境置換與時序重建,不如說是借助文化記憶的神話效應將歷史記憶規范與定型,其效用不僅促進了歷史記憶的持續傳承,同時也隱性強化著文化共同體成員對歷史文化的理性認知、整體意識與價值評判,并以一種協同性、公約化的認知與體驗機制規約著共同體成員的族群歸屬與文化認同。嚴格而言,具有宏大愿景與形上色彩的文化認同很少與一般性的審美感知發生直接聯系,文化記憶多是審美感知促成認同效應的中間形態。換言之,相對抽象的文化認同也只能借助具象化的文化記憶才成為可能,文化記憶的物化屬性某種程度上恰好填補了文化認同因抽象性建構而忽略的情感動因與審美內涵。可見,相對文化認同的宏觀視野,文化記憶無疑更具微觀形態與感知活力,它架構了從現實世界向觀念世界的提升通道,使得現實世界的實踐感知與思維觀念層面的認同接納形成的對接成為可能,于是一切現實可感的物化存在與形式話語都具備了通向文化認同的準入資格,而這正是國家博物館空間修辭性意義生產的注腳所在。

行文至此,空間修辭作為一種理論范式似已成型,其話語能指獲取了一定的學理意義,盡管其理論體系尚需進一步細化,國家博物館作為模型結構的樣本分析還欠缺普泛的投射意義,但空間修辭理論的可行性論證恰如一場從無到有的理論修行,就像均質的、沒有生命的空間本體那樣,正是借助修辭,空間才具備了非均質性與生命力。同樣,對于空間理論而言,借助修辭,這一理論形態方才具備無限能指色彩,憑依豐富的審美實踐而不斷佐證著自身的文化意義與價值在場。

引用作品[Works Cited]

亞里士多德: 《修辭學》,羅念生譯。北京: 生活·讀書·新知三聯書店,1991年。

[Aristotle.Rhetoric

. Trans. Luo Niansheng. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1991.]——: 《政治學》,吳壽彭譯。北京: 商務印書館,1965年。

[- - -.Politics.

Trans. Wu Shoupeng. Beijing: The Commercial Press, 1965.]魯道夫·阿恩海姆: 《藝術與視知覺》,滕守堯譯。成都: 四川人民出版社,1984年。

[Arnheim, Rudolf.Art

and

Visual

Perception.

Trans. Teng Shouyao. Chengdu: Sichuan People’s Publishing House, 1984.]揚·阿斯曼: 《文化記憶: 早期高級文化中的文字、回憶和政治身份》,金壽福等譯。北京: 北京大學出版社,2015年。

[Assmann, Jan. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Rememberance, and Political Imagination. Trans. Jin Shoufu et al. Beijing: The Peking University Publishing House, 2015.]

讓-路易·博德里: 《基本電影機器的意識形態效果》,《外國電影理論文選》,李恒基、楊遠嬰編。北京: 生活·讀書·新知三聯書店,2006年。547—567。

[Baudry, Jean-Louis. “Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus.”Selected

Works

of

Foreign

Film

Theories.

Eds. Li Hengji and Yang Yuanying. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2006.547-567.]瓦爾特·本雅明: 《機械復制時代的藝術作品》,王才勇譯。北京: 中國城市出版社,2002年。

[Benjamin, Walter.The

Work

of

Art

in

the

Age

of

Mechanical

Reproduction

. Trans. Wang Caiyong. Beijing: China City Press, 2002.]Burke, Kenneth.Language

as

Symbolic

Action

. Berkeley: University of California Press, 1966.Corbett, Edward and Robert J. Connors.Classical

Rhetoric

for

the

Modern

Student

. New York: Oxford University, 1965.達·芬奇: 《達·芬奇筆記》,杜莉譯。北京: 新星出版社,2010年。

[Da Vinci, Leonardo.The

Notebook

of

Leonardo

Da

Vinci.

Trans. Duli. Beijing: Xinxing Press, 2010.]黑格爾: 《美學》(第二卷),朱光潛譯。北京: 商務印書館,2010年。

[Hegel.Aesthetics.

Vol.2. Trans. Zhu Guangqian. Beijing: The Commercial Press, 2010.]Hill, Charles and Marguerite Helmers, eds.Defining

Visual

Rhetorics

. Mahwah.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2004.康德: 《判斷力批判》,鄧曉芒譯。北京: 人民出版社,2002年。

[Kant, Immanuel.The

Critique

of

Judgement.

Trans. Deng Xiaomang. Beijing: People’s Publishing House, 2002.]亨利·列斐伏爾: 《空間: 社會產物與使用價值》,《現代性與空間的生產》,鮑亞明編。上海: 上海教育出版社,2003年。47—58。

[Lefebvre, Henri. “Space: Social Product and Use Value.”Modernity

and

Production

of

Space.

Ed. Bao Yaming. Shanghai: Shanghai Education Press, 2003.47-58]戈特霍爾德·埃夫萊姆·萊辛: 《拉奧孔》,朱光潛譯。北京: 人民文學出版社,1979年。

[Lessing, Gotthold Ephraim.Laocoon

. Trans. Zhu Guangqian. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1979.]梅洛-龐蒂: 《眼與心》,楊大春譯。北京: 商務印書館,2007年。

[Merleau-Ponty, Maurice.Eye

and

Mind.

Trans. Yang Dachun. Beijing: The Commercial Press, 2007.]W.J.T.米歇爾: 《圖像理論》,陳永國等譯。北京: 北京大學出版社,2006年。

[Mitchell, W.J.T.Picture

Theory.

Trans. Chen Yongguo et al. Beijing: The Peking University Publishing House, 2006.]Nora, Pierre.Between

Memory

and

History.

Realms

of

Memory

Volume

I

.New York: Columbia University Press, 1996.皮埃爾·諾拉: 《記憶之場: 法國國民意識的文化社會史》,黃艷紅等譯。南京: 南京大學出版社,2015年。

[Nora, Pierre.Les

Lieux

de

M

émoire.

Trans. Huang Yanhong et.al. Nanjing: Nanjing University Press, 2015.]愛德華·威廉姆·蘇賈: 《后現代地理學——重申批判社會理論中的空間》,王文斌譯。北京: 商務印書館,2004年。

[Soja, Edward William.Postmodern

Geographies

:The

Reassertion

of

Space

in

Critical

Social

Theory

. Trans. Wang Wenbin. Beijing: The Commercial Press, 2004.]汪民安: 《身體、空間與后現代性》。南京: 江蘇人民出版社,2006年。

[Wang, Min′an.Body

,Space

and

Postmodernity.

Nanjing: Jiangsu People’s Publishing House, 2006.]汪子嵩 范明生: 《希臘哲學史》(第2卷)。北京: 人民出版社,1993年。

[Wang, Zisong, and Fan Mingsheng.A

History

of

Greek

Philosophy.

Vol.2. Beijing: People’s Publishing House, 1993.]趙敦華: 《西方哲學簡史》。北京: 北京大學出版社,2001年。

[Zhao, Dunhua.A

Brief

History

of

Western

Philosophy

. Beijing: The Peking University Publishing House, 2001.]