解析代孕現象背后的監管問題

宋揚

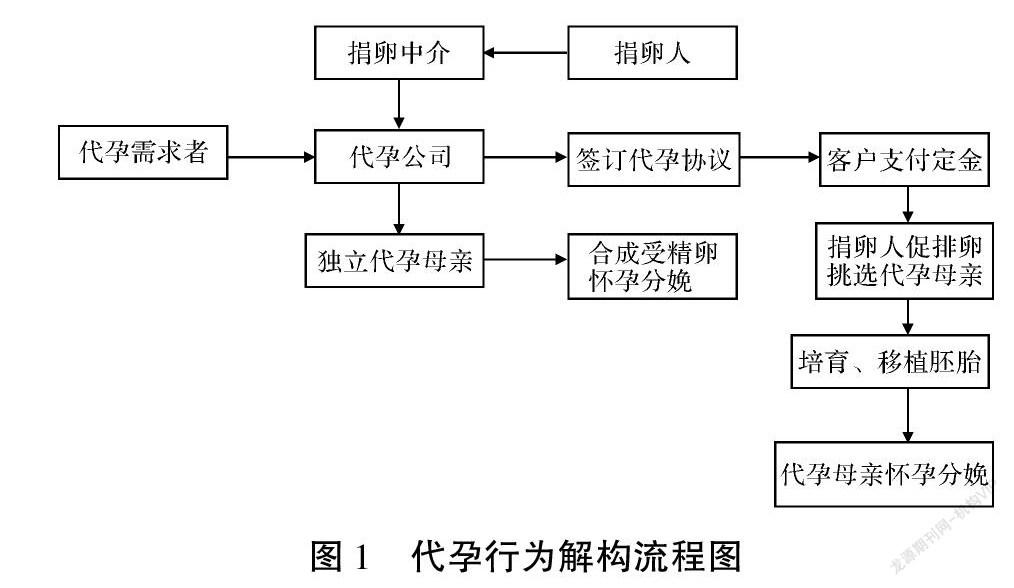

摘要:近年來,頻發的代孕案件暴露了當前代孕監管環節的缺陷,代孕行為在個人層面上貶損了女性的人格價值,在社會層面上打破了傳統家庭單位,使得社會風險大大增加,因此,加強代孕監管刻不容緩。代孕監管難題在于代孕行為“數量多,打擊難,取證難”,同時立法上對于代孕公司和中介的規制還不完善。實踐上,代孕鏈條復雜,涉及的監管部門眾多,監管機構職能交叉。加強對代孕行為的監管,應加快對代孕中介方、代孕機構規制的立法,合理配置對代孕信息的橫向和縱向監管權力,加強醫療器械流通監測,協調各部門聯動打擊代孕。

關鍵詞:代孕監管主體;代孕信息;權限配置

中圖分類號:D922.16文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)19-0039-03

代孕一詞最早源于《時代》(Times)雜志,“surrogacy mother”一詞用于形容那些利用人工生殖技術代替他人懷孕并生育的女子,故有人將這類女性稱之為代理孕母。關于代孕概念的定義,有學者認為代孕行為就是“由于妻之子宮無法生育,采用人工手段將夫之精子和妻之卵子在體外人工受精形成人工胚胎,將胚胎植入他人的正常子宮內,借助他人的子宮生長出與夫婦有相同遺傳基因的子女,此分娩者稱為代孕親。”[1]但該定義忽視了大量胚胎僅有夫或妻一方基因的代孕情況,屬于狹義上的代孕定義。結合現實情況,代孕首先是利用人類輔助生殖技術達到懷孕目的的行為,排除了自然交配這一懷孕手段。其次是代孕行為中存在委托關系,由委托代孕者委托代理孕母孕育生命。最后是代孕的概念應當明確代孕目的,即孕母經歷一系列妊娠過程產子后,由委托代孕者取得嬰兒的親權。因此,代孕概念可以歸結為:委托者委托他人采用人類生殖輔助技術代為懷孕,并最終取得孩子親權的行為。

一、代孕監管現狀

(一)代孕監管的立法背景

第一,法律法規。我國并無針對代孕的專項法律,其他部門法律也只在代孕行為背后的法律權益上有所涉及,對代孕行為的監管條文散見于各個規章或規范文件中。2015年國務院常務會議將《人口與計劃生育法》修正案草案提請全國人大常委會審議,審議過程中對于是否明確規定“禁止以任何形式實施代孕”這一問題,理論界和實務界皆存在較大爭議,因此該表述沒有正式寫入《人口與計劃生育法》中。

第二,部門規章及規范性文件。我國原衛生部(現國家衛生健康委員會)及其他相關部門頒布的僅有16部現行有效的部門規章及規范性文件,明確規定了代孕行為的只有國家衛生部(現衛健委)2001年2月頒布的《人類輔助生殖技術管理辦法》(以下簡稱《辦法》)與《人類精子庫管理辦法》。2015年,國家衛計委等12個部門聯合發布《關于印發開展打擊代孕專項行動工作方案的通知》。值得注意的是,以上幾部規章文件在規范人類輔助生殖技術臨床應用上發揮了指導作用,但由于制定時間較早,對于目前越發成熟的代孕產業鏈,現行監管模式已經不足以應對當下的社會矛盾。

(二)代孕監管的實踐困境:“數量多,打擊難,取證難”

一是代孕行為激增,監管立法模糊。根據中國裁判文書網數據顯示,我國代孕案件自2015年起呈明顯上升趨勢:2015年涉及代孕的案件僅12起,到2016年該數據翻了一番達到24起,后三年數據持續上升并于2020年增至129起。

值得注意的是,國家政策也成為代孕機構大行其道的“借口”。2015年全國人大常委會決定修改《人口與計劃生育法》第十八條,即允許一對夫妻生育兩個子女,開放了二胎并刪除了原草案“禁止代孕”的條款,使得公眾對國家管控代孕的態度產生了誤解,認為此次修訂等于支持代孕。有學者認為2015年《人口與計劃生育法》修訂的目的在于進一步放開我國人口生育限制,含有鼓勵生育的傾向,與“禁止代孕”二者不宜同時規定[2]。多種因素使得代孕需求者基數擴大,代孕監管已成難題。

二是捐卵、代孕宣傳無孔不入,打擊難。代孕行業發展的黃金時期是在2016年“魏則西事件”以前,許多代孕公司及中介直接通過主流搜索引擎投放“試管嬰兒”相關的競價排名廣告,單是廣告投放吸引來的“顧客”量已十分客觀。經過近些年來不斷嚴打整治主流媒體平臺廣告投放問題,搜索引擎監管趨嚴,代孕公司及中介多采取自媒體平臺發布軟文的方式來獲取客源。

三是孕母招募方式隱蔽,取證難。代孕母親的招募對于代孕機構而言十分關鍵。當前代孕行業一般有兩種方式招募孕母:一種是轉介紹,即已經成為代孕母親的人發展下線或介紹熟人加入,另外一種是給陌生人打電話廣撒網,詢問是否有代孕意愿。兩種方式看似大海撈針,但被聯系對象也經過了一定的篩選,代孕公司會重點關注從事較低端服務業的女性,典型的如洗浴按摩行業。如果該女性來自經濟欠發達地區,代孕公司會重點詢問她們是否有做代孕母親的意愿,從而更精準地招募代孕人員。相較于代孕廣告,孕母招募的方式更加隱蔽、私密,往往是監管部門查封非法代孕機構之后才能發現孕母招募行為。

二、代孕監管困境的多維度剖析

(一)代孕灰色領域相關立法缺位

我國法律制度對于醫療機構開展人類生殖輔助技術進行了嚴格規定,但其實大量的代孕行為出現在非醫療機構,即地下代孕市場,但現行法律規章缺乏對非醫療機構和中介機構的監管規定。《辦法》第四章第二十一條規定:“違反本辦法規定,未經批準擅自開展人類輔助生殖技術的非醫療機構,按照《醫療機構管理條例》第四十四條規定處罰。對有上述違法行為的醫療機構,按照《醫療機構管理條例》第四十七條和《醫療機構管理條例實施細則》第八十條的規定處罰。”即關于我國“非醫療機構”從事人類輔助生殖技術的,并不能依照《辦法》而是要依據《醫療機構管理條例》進行規制處罰。姚軍教授對此進行擴大解釋,認為我國境內所有開展含代孕的人類輔助生殖技術活動均屬“療”的范疇,均須受《辦法》和《醫療機構管理條例》的規制以及衛生行政機關的依法監管[3]。盡管可以通過解釋將非醫療機構納入管理范圍,但介于顧客和非醫療機構之間的代孕中介機構的監管依舊處于真空狀態。特別是海外代孕案件中代孕醫院往往位于海外,活躍于國內的多為代孕中介機構。除此之外,對于代理孕母和委托方是否應該納入監管范圍,由誰監管,也未明確規定。