雙循環發展格局與價值鏈地位重塑

褚 超,尹 港

(南京審計大學,江蘇 南京 211815)

一、引言

現階段,我國社會經濟發展形勢正面臨巨大的轉變。 傳統外向型經濟發展方式逐漸失去其經濟驅動力,經濟結構亟須調整,我國經濟增速逐漸放緩甚至遭受到下行壓力。 在此背景下,以習近平同志為核心的黨中央于2020年5 月13 日在中央政治局常委會會議上正式提出要 “推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局” 。 此后,習近平總書記又于企業家座談會、長三角一體化發展座談會、經濟社會領域專家座談會、中央全面深化改革委員會第十五次會議等重要會議上多次強調并進一步闡釋這一新發展格局。

以何種方式才能更好地嵌入全球價值鏈從而實現本國經濟快速、持續發展是學界對全球價值鏈研究的熱點問題之一。 部分學者認為應當基于要素比較優勢首先融入全球化生產,隨后通過 “出口中學” “技術外溢” 等機制產生價值鏈攀升動力,實現后發優勢。 傳統的經驗分析和理論模型也都證明產品內分工對一國參與國際貿易有益,例如有利于提高各國的生產效率和收益,壓縮各國生產成本,通過技術擴散實現 “干中學”。 而一直以來基于傳統比較優勢參與國際市場競爭這一具有 “出口導向” 特征的發展方式確是我國參與全球價值鏈分工的主要方法。 這破解了我國經濟發展初期國內需求和技術水平不足的條件約束,給中國經濟帶來快速的發展。 然而,長期囿于以低勞動和資源要素成本嵌入全球價值鏈的方式給我國帶來經濟增長的同時也造成了制造業 “低端鎖定” 的現狀。 即這一嵌入方式使得我國制造業長期處于生產過程中增加值較低的環節。 根據大量的案例和信息,陷入 “低端鎖定” 已經是毋庸置疑。 我國被迫接受俘獲型網絡治理關系,嵌入價值鏈后無法得到技術升級。 大多數研究表明,融入產品內分工對本土企業價值鏈攀升的作用效應非常有限。 姚洋和張曄通過實證檢驗進一步提出隨著我國積極參與國際產品內分工,發展出口加工業,自身技術水平反而有所倒退。 在此背景下,找到合適的雙循環發展格局迫在眉睫,因此,本文試圖結合 “內需—出口” 理論,使用WIOD、UNCTAD 等數據庫構建相應指標,在實證層面驗證這一理論。

二、文獻綜述與研究假說

是什么造成了 “低端鎖定” ,阻礙了我國價值鏈地位的攀升? 目前學界的討論大致有兩個角度,一方面以主觀視角,從企業自身的創新能力、組織制度出發。 對于企業的創新能力而言,單一產品出口的快速增長會不利于企業學習能力的成長,且進入市場后出口廣度的快速增加,降低了公司開發創新產出的可能性。 對于企業的組織制度而言,代工企業對外包模式形成路徑依賴,同時以外包為基礎的加工貿易方式,建立起了與之相適應的生產組織安排。 這一生產制度因為嚴格控制技術外溢的特性,在人力資本和研發資本路徑上起到了負向的作用。

另一方面以客觀視角,從國家制度、市場等外在要素出發。 對于國家制度而言,在足夠的人力資本和制度環境的支持下,垂直專業化分工確實會推動我國價值鏈地位的攀升。 不完善的制度所產生的市場分割不僅會降低企業的增加值率,尤其是對于一般貿易企業而言,而且會使得“內需引致出口” 功能缺位,從而產生出口與內需的背離,讓企業失去本土需求這一技術升級動力來源。

綜上所述,“低端鎖定” 之病根在于傳統外向發展方式促進本國經濟發展的同時也擠壓了本土企業的生存空間,壓制了本土企業的創新與發展。 本文認為要充分發揮大國本土市場在經濟發展中的作用而不是一味迎合國外需求。 由于以要素稟賦優勢嵌入的方式所帶來的一系列優勢可以相對輕松地被替代,因而在面臨 “低端鎖定” 風險時,還存在 “低端鎖不定” 威脅。 雙循環發展格局應當依賴大國本土市場,利用本土需求引導創新,依托創新產品出口攀升價值鏈高端。其表現特征為 “內需” 與 “出口” 相匹配。 其優點在于依賴于本土市場的自我創新能力不會受到技術壟斷的影響,可以為中國經濟發展帶來強勁動力。 重視國內市場,打通國內產業“堵點” ,連接 “斷點” 也是 “雙循環新發展格局” 提出的要求。

然而目前對于內外雙循環的研究不多,少有的文章也僅是作闡述性分析,并未提出衡量內外循環聯動的指標及其與價值鏈重塑的聯系。 在大力倡導內外雙循環、努力踐行內外循環互動的情況下,如何才能準確地衡量內外循環的配合程度? 怎樣的內外循環配合才能最有效地提升本土供給競爭力,從而實現價值鏈重塑? 這是本文想要探討的核心問題。本文通過對既有文獻的梳理總結,從“內需—出口” 關聯視角尋找價值鏈重塑合理模式。

因此,本文依據 “內需—出口” 假說,即出口應該與本國需求相匹配,提出假設并構建相應指標。

經驗假說一:內外循環程度相當時最有助于價值鏈的攀升。

三、模型構建與指標測度

(一)計量模型的設定

基于理論分析,構建如下基本回歸模型:

i

表示各個國家,下標t

表示年份,GVCPO表示制造業全球價值鏈地位。 為保證結果的穩健性,采用兩種方法衡量全球價值鏈地位。 absstruct代表內外循環匹配程度,X

為控制變量向量,包括出口上游度(upstream)、EFI 制度環境(institute)、國內市場規模(scale)、顯示性比較優勢(RCA)、外商直接投資(fdi)和國內生產總值(gdp)。μ

代表不同經濟體的個體差異,e

為隨機擾動項。(二)指標測度

1.被解釋變量的測度

借鑒Koopman 等使用的價值鏈地位指標測量制造業全球價值鏈地位指數GVCPO:

i

國m

產業的間接增加值出口額;FV指i

國m

產業的出口品中含有的國外增加值;E

表示i

國m

產業用增加值衡量的總出口額。i

國m

產業全球分工地位越高,GVCPO必然越大。2.核心解釋變量的測度

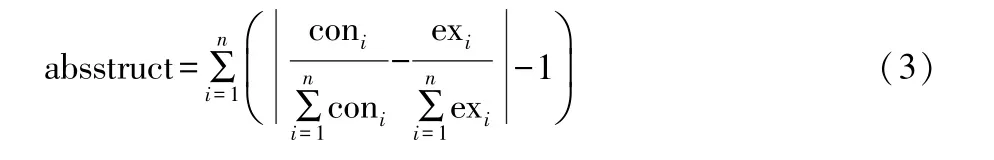

內外循環匹配程度指標(absstruct)借鑒了易先忠的“內需—出口” 背離程度指標,將其與單位值差值的絕對值作為衡量內外循環程度的標準。 其依據 “內需—出口” 假說,反映一國內循環與外循環的匹配程度。 依據 “內需—出口” 理論,當出口超過內需,說明出口過度依賴國外市場,國外大循環占據主要;當內需超過出口,說明內需引致的出口并未在國際市場形成足夠的影響力。 這一新發展格局可以充分發揮大國市場作用,以大國內需推動價值鏈攀升,因而認為內外循環匹配程度越小出口與內需越匹配。 即內循環與外循環程度越相當。 無論是內循環程度高于外循環程度,還是外循環程度高于內循環程度,都會使得這一值變大。 當值為0時,說明內外循環近似相當,依據“內需—出口” 假說,此時內外循環配合達到最佳程度。 其公式為:

i

的國內消費額,以國內生產和進口之和度量,ex表示產業i

的出口額,n

代表產業總數。3.控制變量

遵循既有研究,主要使用以下控制變量:其一,出口上游度(upstream)。 此指標遵循微笑曲線假說。 張為林認為這一指標的意義在于處于生產鏈上端的產業往往具有更高的技術含量,從而具有高附加值,從而會具有更高的價值鏈地位。其二,EFI 制度環境(institute)。 由于制度環境會產生市場分割,市場分割的存在可能使得外貿部門無法通過 “技術擴散”影響到本土供給能力,進而分裂內外循環,因而將制度環境納入考量當中。 其三,國內市場規模(scale)。 國內市場規模以中間品加最終品占世界產品比例作為衡量標準。 有關國內市場規模對于價值鏈地位提升的研究很多,這里不再贅述。 其四,顯示性比較優勢(RCA),其為一國某產品占總出口比例與世界某產品占總出口的比例的比值,用來衡量一國在國際貿易中的比較優勢。 其五,外商直接投資(fdi)。 外商直接投資既可以通過高端價值鏈梯度轉移、市場倒逼等方式提高一國價值鏈地位,也可以通過市場占有、技術鎖定等方式抑制一國價值鏈地位攀升。 其六,國內生產總值(gdp)。

(三)數據說明

本文采用對WIOD(世界投入產出數據庫) 最新發布的ICIO 表( 國家間拖入產出比表) 計算內外循環程度(absstruct)、出口上游度指數( upstream)、本土市場規模(scale)、顯示性比較優勢(RCA) 得到,剔除了中國臺灣和世界其他經濟體(ROW)的部分,由于ICIO 將產品分為中間產品、最終產品和總產品,在計算內外循環匹配程度時,采用的是將中間產品、最終產品和總產品內外循環匹配程度加權平均的方法,其時間跨度為2000~2014年。 外商直接投資(fdi)來自UNCTAD ( 聯合國貿易和發展會議), 制度環境(institute)來自Fraster Institute(弗雷澤研究所),國內生產總值(gdp)來自國家統計局。 為了保證國內生產總值(gdp) 和度中心性(degree)的系數不接近于0,采用其對數形式。

四、實證分析

(一)基準檢驗

對(1)式進行檢驗,根據Hausman 檢驗結果顯示使用價值鏈地位指標適用固定效應模型,采用個體固定效應模型回歸結果如表1 的(7)列所示,內外循環程度無論偏向內循環還是偏向外循環均對價值鏈地位(GVCPO)有5% 的統計水平上顯著的負向作用。 借鑒郝曉等的做法,從一般到特殊,通過逐步添加控制變量來考察核心解釋變量對被解釋變量的影響。表1 第(2)到第(7)列變量的系數和顯著性變化趨勢中,內外循環程度對價值鏈重塑有顯著的負向作用。 在逐步添加控制變量的過程中,顯示性比較優勢(RCA)、國內生產總值對數形式(lngdp)、出口上游度指數(upstream)、市場規模(scale)均顯著有利于提升價值鏈地位(GVCPO)。 而外商直接投資(fdi)的作用系數并不明顯,制度環境(institute)對價值鏈地位的作用并不顯著。 這初步驗證了經驗假說一,在內外循環程度相當的時候最有利于價值鏈地位的提升。

表1 內外循環程度對全球價值鏈地位作用的檢驗結果(價值鏈地位)

注:括號內是 統計量,、、分別表示1%、5% 和10% 的顯著性水平。

變量 GVCPO(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)absstruct -0.179***(-3.93)0.006(0.15)-0.096**(-2.52)-0.099**(-2.47)-0.091**(-2.28)-0.100***(-2.70)-0.085**(-2.29)控制變量 逐步添加Constant -0.177***(-16.92)-0.426***(-27.06)-0.794***(-16.87)-0.786***(-14.31)-0.779***(-14.22)-1.041***(-18.12)-1.056***(-18.39)Observations 630 630 630 630 626 626 626 R2 0.025 0.378 0.440 0.440 0.448 0.524 0.530年數 15 15 15 15 15 15 15

(二)穩健性檢驗

考慮基本回歸模型的內生性,由于內外循環程度會影響價值鏈地位的提升,而價值鏈地位的提升也會反過來通過影響本土需求、出口等方面影響內外循環程度。 因此,本文采用內外循環程度的前一期作為自身的工具變量,采用兩階段最小二乘法(2SLS)進行估計,其中F.absstruct 為內外循環程度前一期,回歸結果如表2 所示。 在表2 第(1) 列中報告的是2SLS 的第一階段回歸,其在1% 的顯著性水平下顯著,這證明了工具變量的有效性。 對比基準回歸,內外循環程度的估計系數下降到-0.097,這說明內生性使得原基準回歸模型低估了內外循環程度對價值鏈地位的影響。

表2 穩健性檢驗

注:括號內是 統計量,、、分別表示1%、5% 和10% 的顯著性水平。

變量 (1) (2)absstruct GVCPO F.absstruct 0.938***(64.63)absstruct -0.097**(-2.36)控制變量 控制 控制Constant 0.003(0.14)-1.022***(-17.49)Observations 584 584 R2 0.524

五、結論與啟示

文章基于中國不斷深入全球內分工但卻越來越被 “低端鎖定” 的現實,探究了深入內分工與價值鏈地位的聯系,在“內需—出口” 理論的指導下提出雙循環發展格局的最優模式并闡述其作用機制,同時借鑒前人經驗構建了內外循環程度的指標,并通過實證分析檢驗了理論假說。 主要的創新在于,既往研究對于內外循環指標的衡量并不多見,本文所使用的內外循環配合程度指標以 “內需—出口” 理論為基礎,充分考慮了內循環與外循環的結構及配合問題,可以較好地衡量內循環與外循環的配合程度。

本文通過理論機制闡明和實證檢驗,對新形勢下探索內外循環聯動的新模式有一定的啟發意義。

其一,通過理論闡述和實證檢驗表明當前 “出口導向” 模式下深度嵌入全球價值鏈并不能有效地提高價值鏈地位,這也是提出“內外雙循環” 的時點所在。 要想實現價值鏈重塑,擺脫這一發展模式,就需要尋找到新的動力點。

其二,新動力點所在。 通過內外循環匹配程度指標進行實證檢驗,以顯著的結果表明,只有充分發揮本土市場作用,依據內需出口理論,將內循環、外循環連接起來,互相配合,才能更好地實現價值鏈地位的攀升與重塑。 內外循環鏈接的具體要點在于,要使得本國各行業出口結構與本土需求結構相匹配,即良好的內外循環模式不是各行業出口結構一味適應國外需求,而應當以本國需求為導向,出口依賴于本土需求的產品,接著以優質產品引致國外需求。