蘇州市姑蘇區(qū)干將路擁堵問題分析與改善策略

陳 欣

(蘇州科技大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,江蘇 蘇州 215129)

0 引言

隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展,人民生活水平不斷提升,汽車走進平民百姓家。汽車擴大了人們的出行范圍,促進了人與人之間的交流,出現(xiàn)交通擁堵問題。交通擁堵影響著城市發(fā)展,小到出行不便,大到人身安全隱患。因此,政府必須采取相應(yīng)的措施,緩解和解決交通擁堵。

1 蘇州市姑蘇區(qū)交通概況

蘇州市姑蘇區(qū)周邊有吳中區(qū)、相城區(qū)、高新區(qū)、工業(yè)園區(qū)環(huán)繞,各區(qū)之間通過東西向干將路進行交通聯(lián)系,因此產(chǎn)生大量的穿越交通。干將路是蘇州古城的主干道,從東環(huán)路到西環(huán)路,中間有鳳凰街、人民路、臨頓路、廣濟南路等道路相會,全長共7.5km(其中穿越古城段為3.5km),連接?xùn)|西兩側(cè)的高新區(qū)和工業(yè)園區(qū),形成了“東園西區(qū)”。

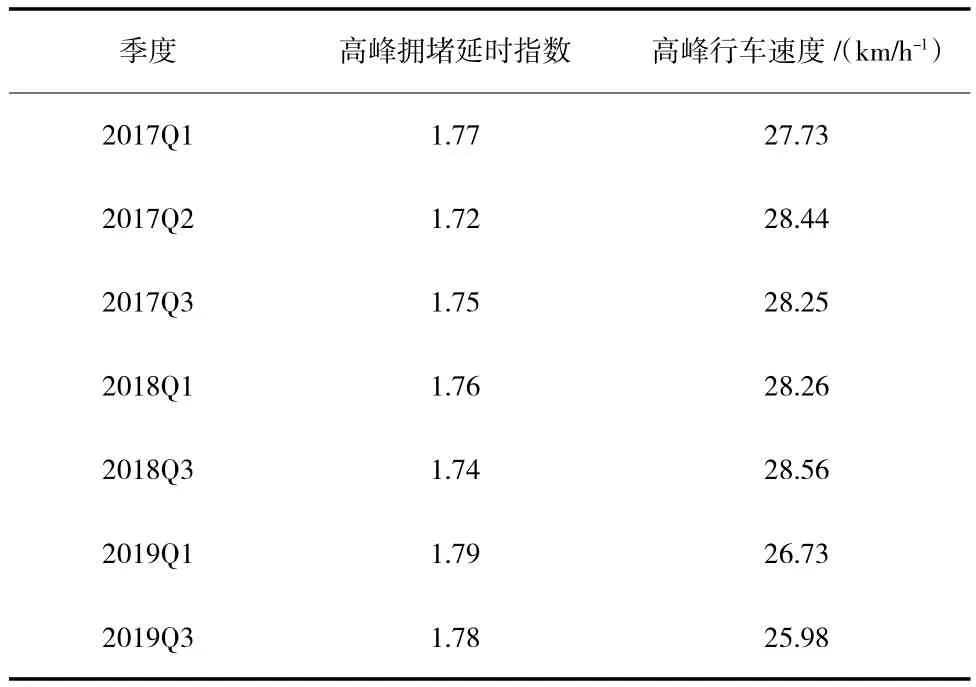

根據(jù)高德地圖2017—2019年蘇州交通報告1~3季度交通擁堵情況,姑蘇區(qū)占據(jù)榜首,是蘇州最堵的區(qū)域,尤其是早晚高峰期(見表1)。

表1 蘇州姑蘇區(qū)早晚高峰期擁堵情況

2 擁堵原因分析

2.1 道路兩側(cè)功能混雜,交通性與生活性無法兼顧

由于城市地塊開發(fā)和大型項目建設(shè)伊始對交通狀況考慮不足,導(dǎo)致該區(qū)域主要道路上觀光景點過于集中、交叉路口設(shè)計不正確等,給后期交通管理增加難度。由于規(guī)劃設(shè)計原因,集中了全市的重點學(xué)校、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療中心、大型商貿(mào)區(qū),長期以來交通過于集中和飽和,人多車多,交通事故多發(fā)。

2.2 主干路組織不合理,通行能力差

1)車流量與車道設(shè)置不匹配,排隊現(xiàn)象嚴重 目前,干將路上大部分的路口車道設(shè)置為1左轉(zhuǎn)(掉頭)、2直行、1右轉(zhuǎn),基本為固定車道,可變車道設(shè)置較少。根據(jù)筆者觀察,在早高峰時段,干將路各路口車流主要以直行為主,2條直行車道排隊較為嚴重,左轉(zhuǎn)車道車輛較少;而在晚高峰時段,主要為左轉(zhuǎn)車輛較多,直行車輛較少,左轉(zhuǎn)車輛排隊嚴重。

2)人行車行混雜,降低交通效率 機動車時常占用人行道、非機動車行駛至機動車道,造成交通秩序混亂,形成惡性循環(huán)。此外,還出現(xiàn)機動車與非機動車搶行、混行,且機動車的數(shù)量多、路面的占用率高,導(dǎo)致交叉口的通過率下降。

2.3 停車設(shè)施嚴重匱乏,交通違章、事故頻發(fā)

隨著人們生活水平提高,機動車數(shù)量增多,機動車停車難問題開始顯現(xiàn),在本次研究范圍內(nèi)的古城區(qū)片段尤為突出。古城的道路網(wǎng)是雙棋盤的格局,且大多數(shù)為狹窄的街道,在此基礎(chǔ)上修建或擴建道路十分困難。大多數(shù)街巷為機動車與非機動車混行,同時匯集行政單位、學(xué)校、辦公場所、餐飲、賓館、農(nóng)貿(mào)市場、醫(yī)院等大型公共場所,而在干將路上的集中停車場極少,誘發(fā)車主亂停車的行為,占用公共休閑場地或直接停在路邊,導(dǎo)致通行不流暢,交通堵塞。

2.4 公共交通分擔(dān)率低

1)路線集中在主次干路上,交通容量有限 古城的道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)延續(xù)了歷史結(jié)構(gòu),在此區(qū)域內(nèi)的主干路只有干將路1條,與此相交會的道路從通行能力和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)來看都很難滿足該區(qū)域的交通需求。雖然目前公交路線大概有80%覆蓋此區(qū)域,但其路線資源都集中在主次干路上,而主次干道上的交通容量有限,并且如果居民的出行距離長,可能需要多次換乘,換乘過程的等待時間較長,會延長居民的出行時間。

2)公共交通與個體交通之間換乘困難 公共交通與個體交通之間換乘的問題還未解決,表現(xiàn)在公交站點及軌道交通周邊可停車區(qū)域太少,乘客下車后需走很遠的距離才能到達目的地,極其不便利。筆者在調(diào)研的過程中還發(fā)現(xiàn)公共自行車的使用率低下,表現(xiàn)在公共自行車的站點常出現(xiàn)設(shè)備損壞或者沒有可借車輛的情況,導(dǎo)致借車換車不方便。

3 改善策略

3.1 路段改造

1)進行快速化改造,增加下穿通道 因干將路位于南北兩條快速路的中間位置,且南北環(huán)間距較大,為5.5km,遠遠超過能夠適應(yīng)車流量的快速路間距,因此,建議對干將路進行快速化改造,對適宜的路口進行立交處理。考慮到干將路穿過古城區(qū),為不影響古城風(fēng)貌,立體交叉主要采用下穿的形式。部分路段因為經(jīng)過古城、歷史文化保護區(qū),可考慮平交,并對路口進行改造。

2)增加可變車道 對于無條件或不適宜實施立交改造的路口,可對平交路口的車道進行改造,考慮到早晚車流方向不一致,應(yīng)在各路口增加可變車道,早高峰時左轉(zhuǎn)車道可供直行,晚高峰時直行車道可供左轉(zhuǎn)。

3)增加展寬 因干將路右側(cè)車道為公交專用道,且干將路全線紅綠燈較多,公交線路密集,經(jīng)常出現(xiàn)直行公交車擋住后側(cè)右轉(zhuǎn)車輛的現(xiàn)象,建議在干將路各路口增加展寬,增設(shè)右轉(zhuǎn)專用道,提高通行效率。

4)設(shè)置掉頭專用車道 因干將路兩側(cè)均為重要的商業(yè)設(shè)施和旅游景點,且斷面形式為四塊板,導(dǎo)致干將路掉頭車輛多于一般道路,車輛掉頭后車速降低,影響了對向直行車流的車速,因此建議在平江、觀前等商業(yè)密集區(qū)路口設(shè)置掉頭專用車道,待掉頭車輛車速提高后再行變道,盡量減少掉頭車輛對主線車流的影響。

3.2 配套設(shè)施

1)增加停車供應(yīng) ①不斷推進公共停車設(shè)施的建設(shè),通過立體停車位和機械式停車位等多種方式改善停車供應(yīng),減少停車供需矛盾;②盤活現(xiàn)有停車資源,積極開拓學(xué)校操場、開放空間等地下空間,優(yōu)化創(chuàng)新政策,積極推進引導(dǎo),最大限度地挖掘停車資源潛力。

2)增加人行地下通道,實現(xiàn)軌交+站點+地下空間互通 ①通過地下空間的站點、相鄰建筑的同步化,實現(xiàn)地下線路與地下空間的相互連接和網(wǎng)絡(luò)化;②城市地下功能要素,如地下廊道、地下物流通道、地下人行道等與軌道交通同步,實現(xiàn)相互融合、集約化和空間化;③地下的軌道交通、隧道、商業(yè)中心和地上的建筑、廣場、道路、綠地等空間在規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)上同步進行。

3.3 政策支持

1)加強管理,建立懲罰機制 加強管理并增加交通標識指導(dǎo),防止車主違反交通規(guī)則。除電子捕獲裝置外,還應(yīng)建立完善的懲罰機制,實現(xiàn)各節(jié)點各主要道路的道路交通管制,以便有效地運轉(zhuǎn)。

2)增加智能交通設(shè)施 積極推進交通運輸管理和服務(wù)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合,整合資源,創(chuàng)建資源共享、優(yōu)勢互補的大信息資源格局。不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的信息化應(yīng)用水平,以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)為依托,建設(shè)智能交通運輸系統(tǒng)。

3)實施公交優(yōu)先戰(zhàn)略 堅持公交優(yōu)先,加快公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點建設(shè)大型綜合換乘樞紐,有序推進公交首末站和公交停保場建設(shè),并積極落實加氣站、充電站設(shè)施,打造結(jié)構(gòu)完整、形式多樣、換成便捷的公共交通系統(tǒng)。加快公共交通專用道網(wǎng)絡(luò)建設(shè),推動公交優(yōu)先信號建設(shè),保障公交優(yōu)先運行,提升公交服務(wù)能力和服務(wù)水平。

4)建立出行時間和出行方式調(diào)整的政策引導(dǎo)機制 在古城區(qū)片段實行“時段式”機制,在一定時間內(nèi)將通行權(quán)分配給公共交通。目前,蘇州市已實現(xiàn)公交車的“三優(yōu)”措施。另外,需布局公共汽車專用路線,安裝專用信號燈,比社會車輛提前5~10s予以放行。

4 結(jié)語

針對蘇州市姑蘇區(qū)干將路擁堵問題,筆者分析了其產(chǎn)生原因并提出一系列的解決方案。交通擁堵問題是隨著社會發(fā)展而變化的動態(tài)問題,需要不斷學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外大都市的整治解決經(jīng)驗,因地制宜,結(jié)合城市自身的特點,通過基本的交通整治方式并實事求是,方可不斷完善道路系統(tǒng),解決交通擁堵難題。

——以防城港市為例