改良前外側入路治療脛骨后外側平臺骨折的療效及影響因素分析

高 杰,李 力,方 興,胡 斌,許 飛,孔祥安(通訊作者)

(合肥市第二人民醫院骨科 安徽 合肥 230000)

脛骨后外側平臺骨折多是因墜落傷、車禍外傷引起,具有強烈疼痛感,會影響日常生活,故需盡早開展手術治療[1]。隨著相關研究增多,學者發現不同入路可達到不同治療效果,一項恰當的入路方式對骨折固定、復位有著至關重要作用。臨床早期常選擇外側柱入路、后倒“L”型入路、外側縱形入路,其中腓骨小頭截骨外側柱入路極易造成外側關節不穩風險;后倒“L”型和后外側入路解剖結構較為復雜,容易損傷重要組織結構;常規前外側入路會受到腓總神經和腓骨阻擋,無法暴露骨折部位,為了不破壞膝關節外側穩定性,避免重要結構組織損傷[2-3],有學者提議改良前外側入路,雖有研究獲取了良好效果[4],但該技術仍處于探討階段。而本文就改良前外側入路優勢進行了深入分析,同時還對影響患者術后功能康復的獨立因素進行了探索,以便日后提高手術治療效果,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

2017年2月—2020年10月,選取我院135例脛骨后外側平臺骨折患者,男83例,女52例;年齡32~71歲,平均年齡(51.43±10.13)歲;骨折類型:Ⅱ型37例,Ⅲ型61例,Ⅳ型24例,Ⅴ型13例。根據術后功能康復情況分為兩組,康復較好組(優秀+良好 = 112),康復欠佳組(尚可+較差 = 23)。納入標準:①經CT、X線檢查,確診為脛骨后外側平臺骨折;②傷后14 d內入院;③臨床資料齊全。排除標準:①合并同側肢體膝關節以外部位骨折者;②雙側下肢骨折者;③合并影響下肢關節功能者。

1.2 方法

手術方式:術前常規給予七葉皂苷鈉或甘露醇消腫,認真評估軟組織腫脹、損傷情況。術中取平臥位,常規消毒、鋪巾,自腓骨小頭上緣5 cm向前下Gerdy結節后緣弧遠端,切開髂筋束(沿著腓骨小頭前緣),向后下剝離脛前肌部分,直至腓骨小頭前緣,向前上剝離髂筋束Gerdy結節止點。切開外側半月板冠狀韌帶和關節囊,上提半月板,向后牽開外側副韌帶,適當對膝關節進行內旋、內翻、屈曲,暴露后柱外側平臺及脛骨外側柱關節面,檢查交叉韌帶和半月板時,需在發現損傷后立即修補。在脛骨前外側開骨窗,復位塌陷平臺,在骨缺損處填充植骨,臨時固定后,用3.5 mm鎖定加壓鋼板固定后柱外側及外側柱骨折,盡可能將鋼板貼著腓骨小頭前緣,使鋼板排釘起到支撐作用,在透視機引導下,觀察修補縫合情況,將剝離的脛前肌和髂筋束縫合,留置引流管,逐層縫合。術后處理:術后48 h拔出引流管,第3天開始進行膝關節功能鍛煉,3~4周主動鍛煉膝關節,術后6周開始部分負重行走。

1.3 觀察指標

(1)分析患者手術時間、術中出血量、優良率,并隨訪6個月,統計并發癥發生率;(2)比較術后即刻以及術后3個月、末次隨訪的平臺內翻角度、內外側平臺后傾角、膝關節活動度;(3)比較術前、術后膝關節功能(Lysholm)評分、Rasmussen放射學評分、美國特種外科醫院膝關節(Hospital Special Surgery;HSS)評分。Rasmussen放射學評分:主要評估膝關節內外翻情況以及平臺增寬、塌陷情況,最高分18分,<7分為差,7~12分為尚可,13~17分為良,18分為優;HSS評分:滿分100分,評估項目包括膝關節穩定性、屈曲畸形、活動度、疼痛、肌力等,差:<60分,可:60~69分,良:70~80分,優>80分;Lysholm評分:最高分100分,若膝關節功能越好,分數越高,差:<60分,可:60~69分,良:70~80分,優>80分;(4)經單因素分析兩組基本資料后,再運用二元Logistic回歸分析影響患者術后功能康復的獨立因素;(5)經Spearman法分析,術后功能康復情況與關節周圍異位骨化、膝關節周圍損傷、關節面復位不良、骨折類型、石膏制動時間、規范的康復指導相關性。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。相關性運用Spearman法分析,影響因素采用二元Logistics回歸模型分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 手術和預后效果比較

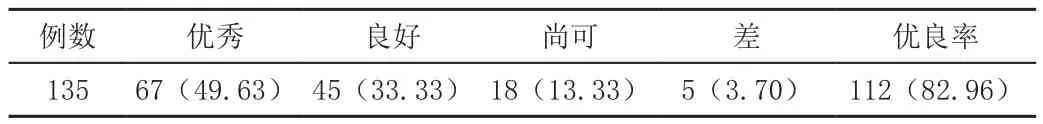

本次135例患者接受相應手術治療后,平均手術時間為(53.69±12.45)min,術中出血量(245.58±34.16)mL,術后經X線檢查,提示骨折端愈合、固定、復位情況均良好,無血管損傷、神經損傷發生,但2例出現傷口感染,經過相應治療后,已好轉。經統計,優秀率49.63%(67/135),良好率33.33%(45/135),尚可率13.33%(18/135),較差率3.70%(5/135)。

經過6個月隨訪,2例發生膝關節粘連,但經過康復訓練后,已恢復關節活動度;1例傷口周邊出現麻木,給予營養神經處理后,已好轉;2例出現膝關節疼痛感,通過在關節腔內注射玻璃酸鈉已緩解。見表1。

表1 手術和預后效果比較[n(%)]

2.2 各個時間段活動度和平臺角度比較

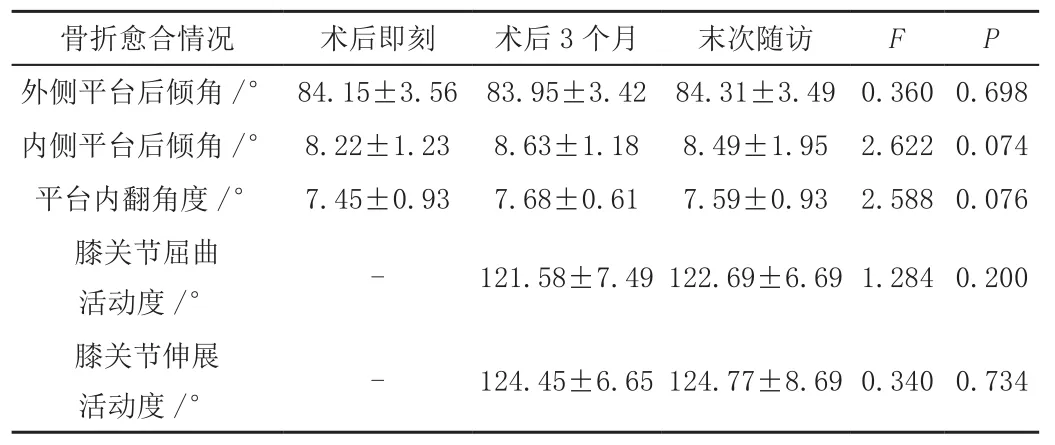

術后即刻、術后3個月、末次隨訪比較內外側平臺后傾角、平臺內翻角度、膝關節屈曲和伸展活動度比較均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 各個時間段活動度和平臺角度比較(±s)

表2 各個時間段活動度和平臺角度比較(±s)

骨折愈合情況 術后即刻 術后3個月 末次隨訪 F P外側平臺后傾角/° 84.15±3.56 83.95±3.42 84.31±3.49 0.360 0.698內側平臺后傾角/° 8.22±1.23 8.63±1.18 8.49±1.95 2.622 0.074平臺內翻角度/° 7.45±0.93 7.68±0.61 7.59±0.93 2.588 0.076膝關節屈曲活動度/° - 121.58±7.49 122.69±6.69 1.284 0.200膝關節伸展活動度/° - 124.45±6.65 124.77±8.69 0.340 0.734

2.3 術前、術后各項評分值比較

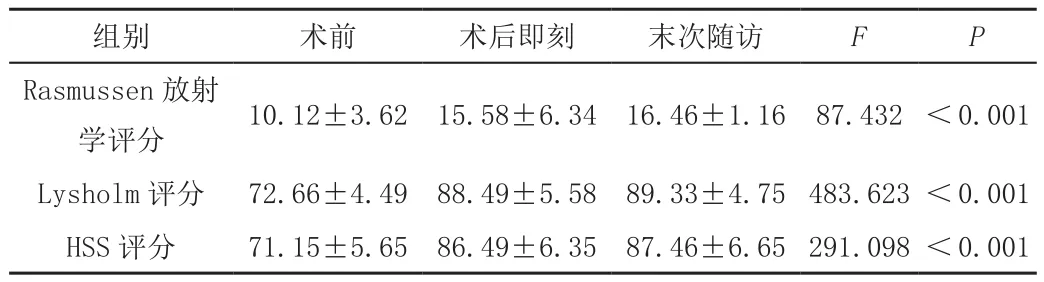

術后即刻、末次隨訪的Rasmussen放射學、HSS、Lysholm評分高于術前,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 術前、術后各項評分值(±s,分)

表3 術前、術后各項評分值(±s,分)

組別 術前 術后即刻 末次隨訪 F P Rasmussen放射學評分 10.12±3.62 15.58±6.34 16.46±1.16 87.432 <0.001 Lysholm評分 72.66±4.49 88.49±5.58 89.33±4.75 483.623<0.001 HSS評分 71.15±5.65 86.49±6.35 87.46±6.65 291.098<0.001

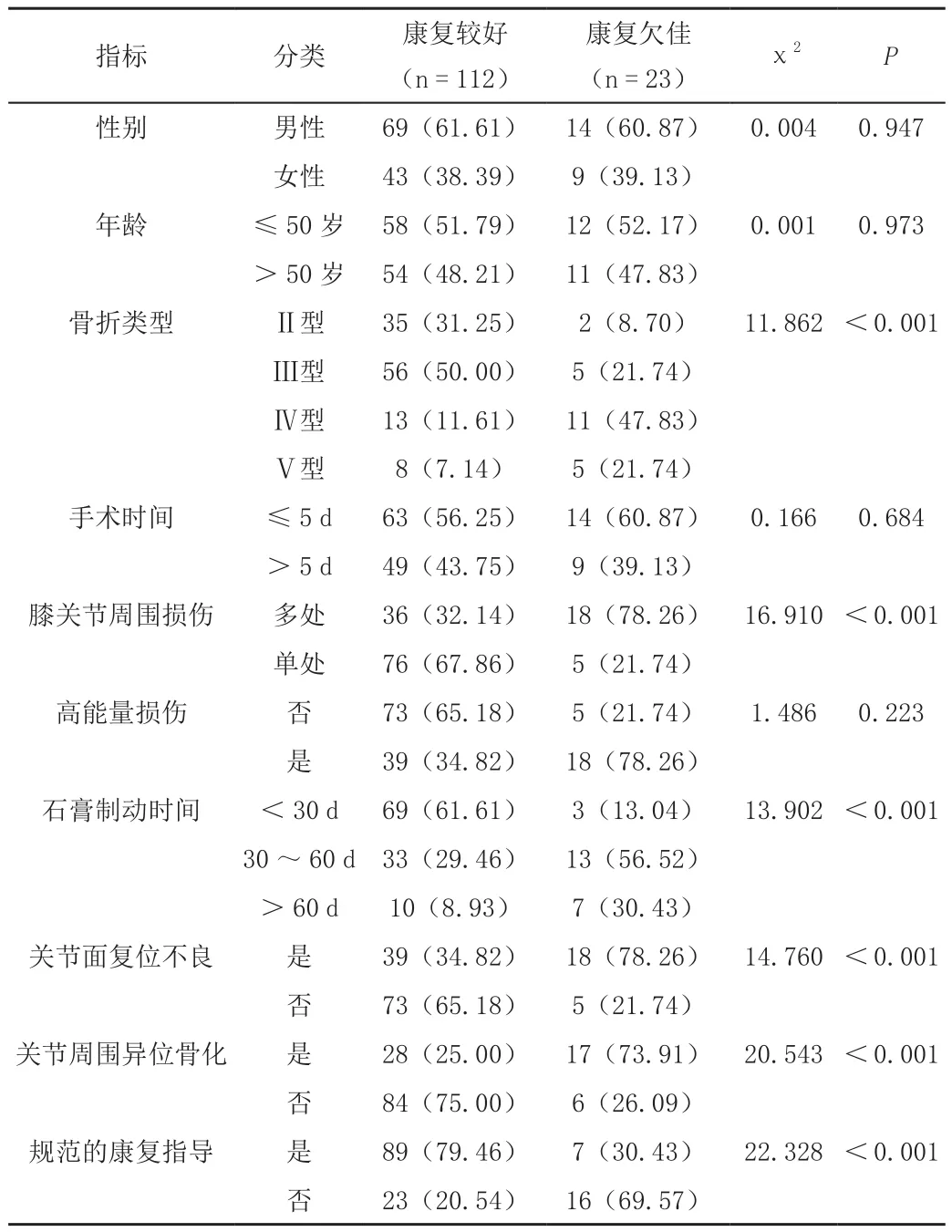

2.4 康復情況比較

根據肢體功能康復情況分為康復較好組112例、康復欠佳組23例。兩組比較性別、年齡、手術時間、高能量損傷,差異無統計學意義(P>0.05),而兩組膝關節周圍損傷、骨折類型、關節面復位不良、石膏制動時間、規范的康復指導、關節周圍異位骨化比較,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者肢體功能康復情況比較[n(%)]

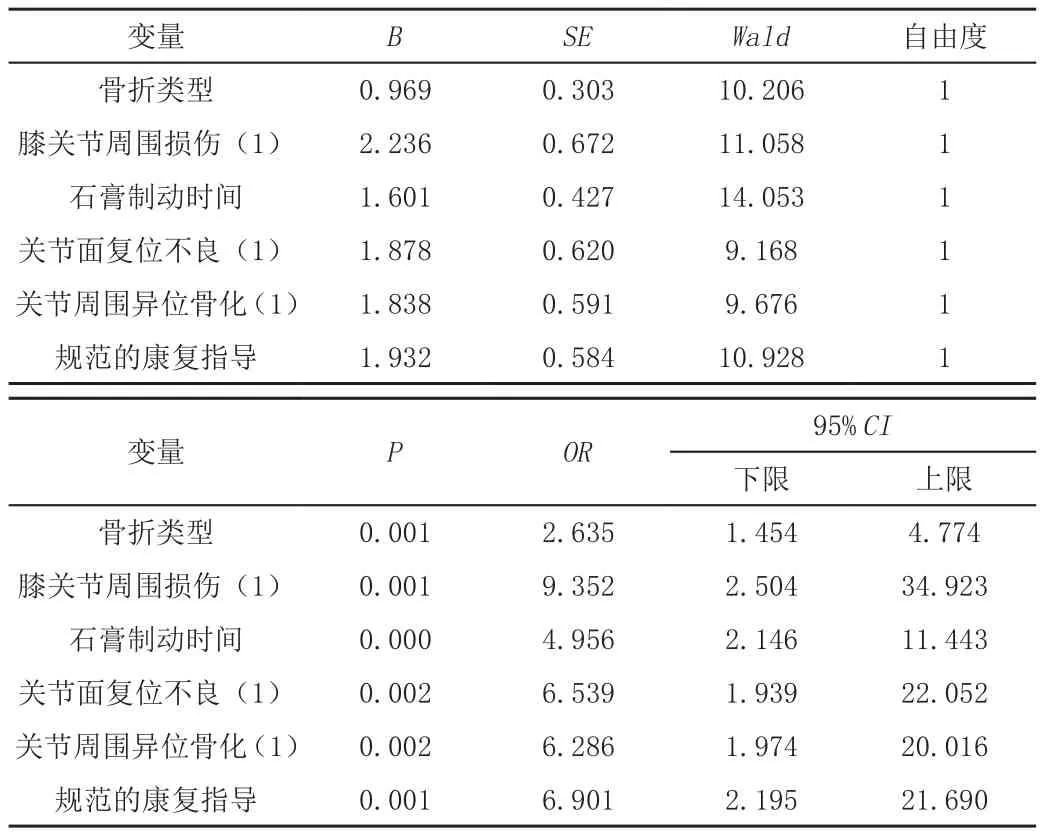

2.5 影響患者術后功能康復的二元Logistic回歸分析

以“功能康復情況”為因變量(賦值:0 =康復良好,1 =康復欠佳),以“骨折類型(0 =Ⅱ型;1 =Ⅲ型;2 =Ⅳ型;3 =Ⅴ型)、膝關節周圍損傷(0 =單處;1 =多處)、石膏制動時間(0 =<30 d;1 = 30~60 d;2 =>60 d)、關節面復位不良(0 =否;1 =是)、關節周圍異位骨化(0 =否;1 =是)、規范的康復指導(0 =是;1 =否)”為自變量,納入二元Logistic回歸分析,結果顯示,骨折類型Ⅲ~Ⅴ型、膝關節周圍多處損傷、石膏制動時間>30 d、關節面復位不良、關節周圍異位骨化、未采用規范康復指導是影響患者術后功能康復的獨立影響因素(P<0.05),見表5。

表5 影響患者術后功能康復的因素

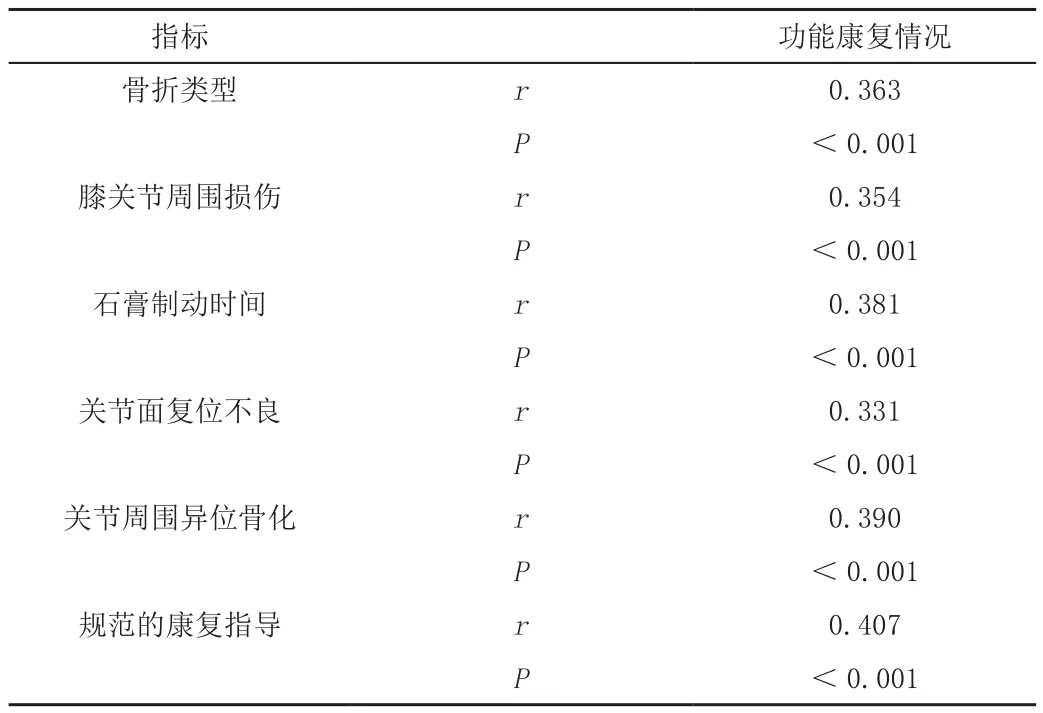

2.6 功能康復情況與各項指標相關性

經Spearman法分析,復發率與骨折類型、石膏制動時間、膝關節周圍損傷、關節面復位不良、關節周圍異位骨化、規范的康復指導呈正相關性,差異有統計學意義(P<0.05),見表6。

表6 分析功能康復情況與各項指標相關性

3.討論

脛骨后外側平臺骨折多由高能量運動損傷所致,常累及膝周軟組織、骨骼、半月板、關節軟骨,可對患者生活質量、勞動能力、膝關節功能造成不同程度影響[5]。保守治療雖可避免手術風險,但難以恢復解剖結構,存在關節僵硬、關節炎等并發癥,故常運用手術治療,總體療效較好,但隨著相關研究增多,學者發現手術入路是手術成功關鍵之一[6]。滿意的手術入路不僅能夠很好顯露骨折部位安裝鋼板,還可避免重要神經血管結構損傷[7]。早期經典入路方式為前內側入路和前外側入路,雖可滿足大部分脛骨平臺骨折患者手術需求,但脛骨后外側骨折者,此類入路方式不僅無法保留后外側骨折塊,還可增加神經、血管損傷風險[8]。

本次結果顯示,術后即刻、末次隨訪的Rasmussen放射學、HSS、Lysholm評分高于術前,說明患者接受改良前外側入路治療后,能夠有效促使術后肢體功能恢復。一方面是因改良前外側入路比傳統入路方式更靠后,便于顯露外側脛骨平臺,術中通過旋轉膝關節,松弛外側副韌帶,能夠清晰顯露外側骨折塊,更好便于手術操作[9-10];另一方面改良前外側入路過程中無重要血管、神經走行,可顯露整個脛骨外側平臺,不僅安全性較高,一個皮膚切口便可解決后柱外側平臺骨折,不傷及重要后外側支持結構,減少雙切口引起的并發癥[11-12]。通過長期隨訪觀察,患者比較各時間段的內外側平臺后傾角、平臺內翻角度、膝關節屈曲和伸展活動度均無統計學差異性,說明改良前外側入路遠期療效也較為顯著。即便此入路優勢明顯,當仍存在局限性,例如對于正中明顯移位骨折者,此入路可因暴露不充分,導致手術困難[13]。

經二元Logistic回歸分析,石膏制動時間>30 d、膝關節周圍多處損傷、骨折Ⅲ~Ⅴ型、關節周圍異位骨化、關節面復位不良、未采用規范康復指導是影響患者術后功能康復的獨立影響因素。作用機制如下:(1)骨折類型:經單因素分析,康復較好組骨折類型大多為Ⅱ型,欠佳組大多為Ⅲ~Ⅴ型,說明骨折嚴重程度嚴重影響術后康復情況。可能存在的原因是復雜的骨折類型,更易損傷膝關節周圍組織,增加手術難度,以及治療不及時、處理不當,可影響術后膝關節功能性和穩定性,限制了術后功能鍛煉,從而影響整體康復效果。對此需重點關注Ⅲ~Ⅴ型患者,加強術后功能鍛煉和護理;(2)膝關節周圍多處損傷:膝關節周圍若出現多處損傷,可考慮到累及關節面軟骨、半月板、伸膝裝置,一旦波及便可引起髕骨關節粘連,關節囊與股四頭肌攣縮,導致廣泛瘢痕粘連,術后康復不佳,嚴重影響工作質量,對此需做好充分預判,一旦發現多處損傷,需及時處理,且及時與患者做好溝通,以免發生醫患糾紛[14];(3)關節周圍異位骨化、關節面復位不良:若術后關節面恢復差,不僅增加了關節腫痛、創傷性關節炎發生率,還可因長時間疼痛無法規范進行膝關節鍛煉,從而導致關節囊攣縮,且隨著時間延長,還可加重粘連,導致軟組織層次喪失,最終影響術后功能康復,對此需注意術中操作,避免過多損傷、干擾伸膝裝置,減少因機械阻擋或關節面不平整導致的膝關節創傷[15];(4)石膏制動時間、未采用規范康復指導:隨著制動時間延長,可導致膝關節滑膜絨毛粘連長度變化,導致膝關節僵硬、關節囊攣縮、膝關節內外粘連,建議盡量獲得有效固定,縮短關節制動時間,早期康復訓練,且注意規范康復指導內容,以免增加關節粘連等不良反應[16-17]。

綜上所述,改良前外側入路治療脛骨后外側平臺骨折可獲得較好的治療效果,利于膝關節功能恢復,但術后功能康復可受到制動時間、關節復位情況、骨折類型、膝關節周圍損傷等情況影響,對此需給予對癥處理,縮短制動時間,規范康復運動,從而促使術后肢體功能恢復。