廣州市社會工作者職業(yè)倦怠影響因素研究

廣東嶺南職業(yè)技術學院 譚健儀

一、引言

2011年廣東省委和省政府辦公廳發(fā)布了《關于加強社會工作人才隊伍建設的實施意見》,強調一要壯大人才隊伍建設,二要強化機構培育,促進社會工作進一步發(fā)展[1]。

高璐以深圳市社會工作者為研究對象,通過調查發(fā)現(xiàn)深圳市社會工作者工作內容、工作環(huán)境、工作支持和評價造成情緒衰竭嚴重[2]。張大維、鄭永君、李靜靜在基于100名廣深莞漢專職社工的調查中發(fā)現(xiàn),廣州市、深圳市、東莞市、武漢市的專業(yè)社工已經出現(xiàn)了中度的情緒衰竭,同事朋友支持對職業(yè)倦怠的影響尤為密切[3]。

二、研究方法與研究對象

本研究采用問卷調查法,研究工具為《廣州市社會工作者職業(yè)情況調查問卷》,該問卷分為兩部分內容:第一部分是個人工作基本情況問卷,總問卷以及各個分問卷系數(shù)均在0.7—0.8之間,結果表明分析數(shù)據可靠,具有良好的內在一致性。第二部分為Maslach職業(yè)倦怠問卷服務版量表,本部分由情感耗竭、去人格化傾向、個人成就感這三個維度構成,共22個項目。

三、研究結果與分析

(一)社會工作者職業(yè)倦怠現(xiàn)狀

筆者通過SPSS2 2.0數(shù)據篩選統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):存在職業(yè)倦怠狀況的社會工作者有177位,占78.32%,其中被判斷為輕度職業(yè)倦怠的占26.11%;被判斷為中度職業(yè)倦怠的社會工作者占22.13%;被判斷為重度職業(yè)倦怠的社會工作者占30.08%。由此說明,廣州市社會工作者的職業(yè)倦怠情況十分顯著。

(二)不同因素與社會工作者職業(yè)倦怠的關系

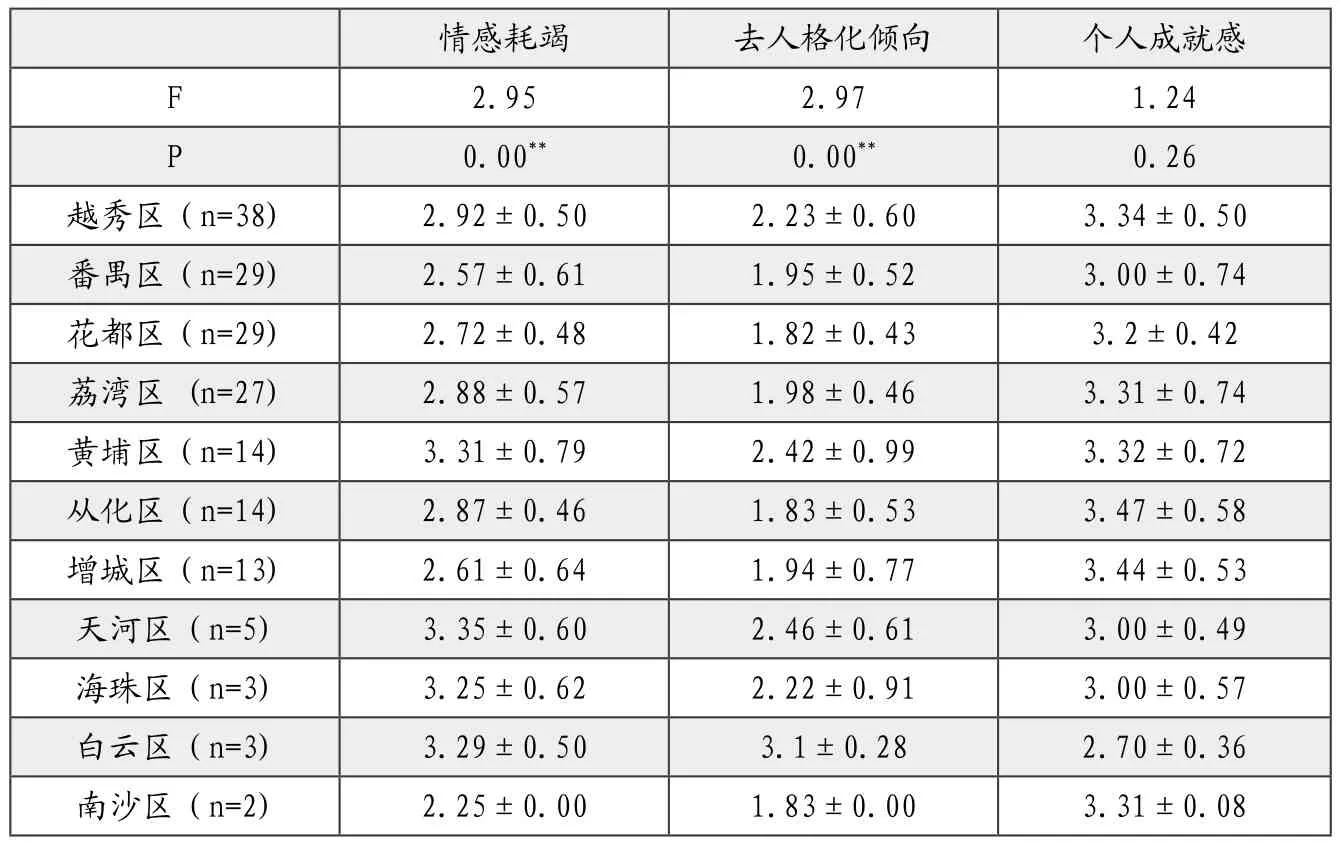

1.不同工作地區(qū)的社會工作者職業(yè)倦怠差異分析

通過單因素方差分析得出上表1并發(fā)現(xiàn),不同區(qū)域的社工在情感耗竭(F=2.95,P=0.00<0.05)和去人格化傾向(F=2.97,P=0.00<0.05)維度中達到了顯著水平。在情感耗竭中,天河區(qū)和黃埔區(qū)的平均值較高,南沙區(qū)的平均值較低;在去人格化傾向中,白云區(qū)的平均值遠遠高于花都區(qū)。同時依據數(shù)據顯示,不同區(qū)域的社工在個人成就感(F=1.24,P=0.26>0.05)無顯著水平呈現(xiàn)。因此,無法顯示不同區(qū)域間社工在個人成就感維度的區(qū)別。

表1 廣州市社會工作者的婚姻狀況差異分析

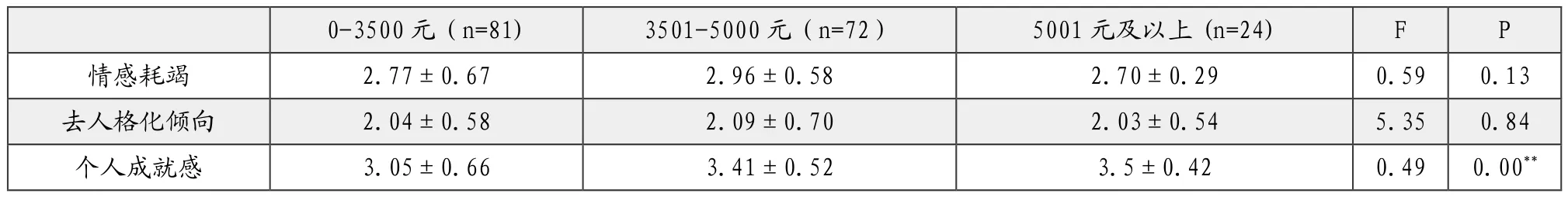

2.不同工資收入的社會工作者職業(yè)倦怠差異分析

運用單因素方差分析發(fā)現(xiàn),不同工資收入的社工在個人成就感低維度(F=0.49,P=0.00<0.05)中呈現(xiàn)出強烈的顯著性差異。因為個人成就感是采用反向賦值計分法,依據上表2可得知工資收入區(qū)間在5001元及以上的社工個人成就感遠遠高于工資收入區(qū)間在0—3500元的社工。此外,不同工資收入未能在情感耗竭(F=0.59,P=0.13>0.05)和去人格化傾向(F=5.35,P=0.84>0.05)的兩個維度中檢驗出差異。

表2 廣州市社會工作者的工作地區(qū)差異分析

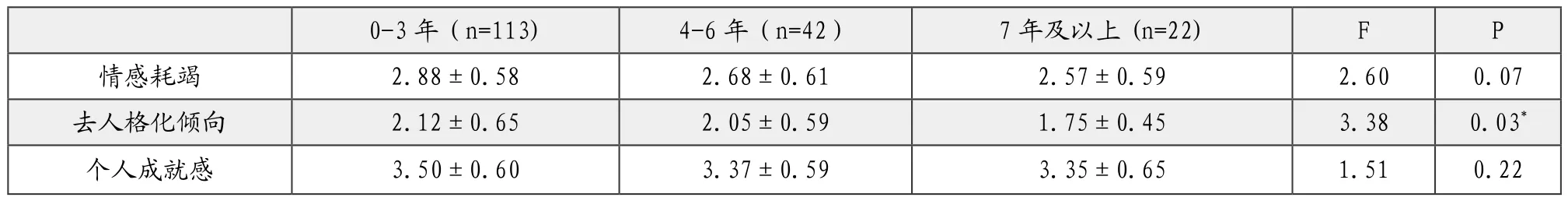

3.不同工作年限的社會工作者職業(yè)倦怠差異分析

使用單因素方差分析發(fā)現(xiàn),不同工作年限的社工在去人格化傾向維度(F=3.38,P=0.03<0.05)中存在顯著性差異。由表3可知,0—3年的年輕社工的去人格化傾向平均值高于7年及以上的資深社工,說明年輕社工在去人格化傾向維度的職業(yè)倦怠嚴重。

表3 廣州市社會工作者的工資收入差異分析

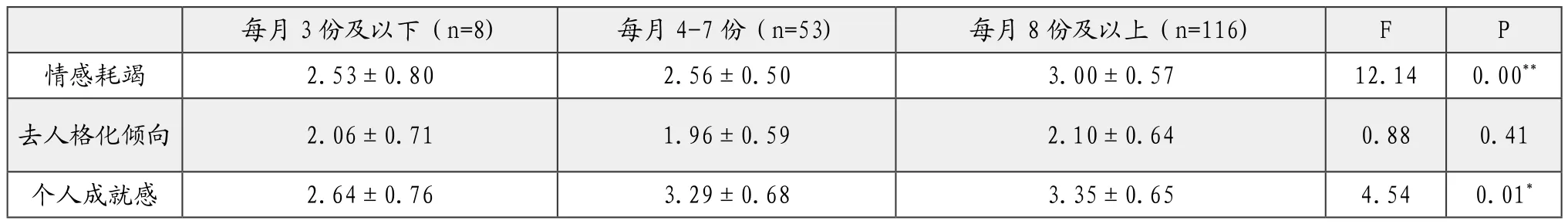

4.不同文書工作量的社會工作者職業(yè)倦怠差異分析

從表4可得知,不同文書工作量的社工在情感耗竭(F=12.14,P=0.00<0.05)和個人成就感(F=4.54,P=0.01<0.05)中呈現(xiàn)出強烈的顯著性差異。在情感耗竭維度中,文書工作量在每月8份及以上的社工情感耗竭更為嚴重;在個人成就感維度方面,文書工作量在每月3份及以下的社工有個人成就感低落的情況。同時,根據單因素方差分析,筆者未能檢驗出不同文書工作量在去人格化傾向維度的差異。故此,依據上述的分析得出:在情感耗竭維度中,不同地區(qū)和不同文書工作量出現(xiàn)顯著性差異;在去人格化維度中,不同工作地區(qū)和不同工作年限呈現(xiàn)顯著性差異;在個人成就感維度中,不同工資收入和不同文書工作量均呈現(xiàn)出顯著性差異。

表4 廣州市社會工作者的工作年限差異分析

表5 廣州市社會工作者的文書工作量差異分析

(三)社會工作者職業(yè)倦怠影響因素分析

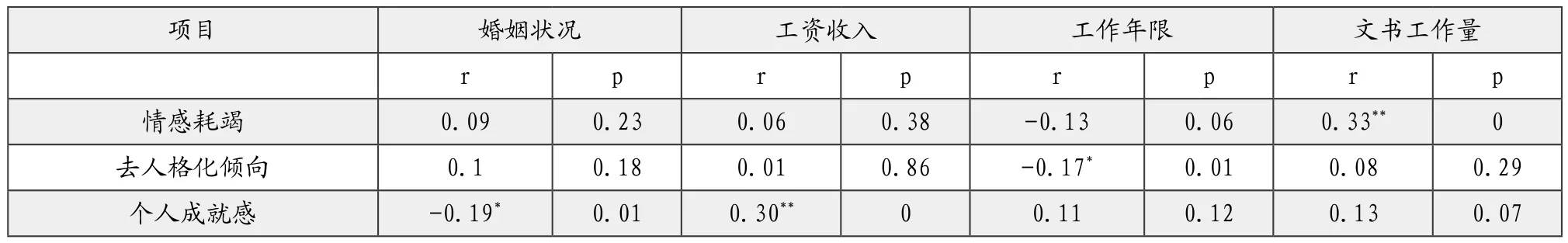

筆者主要調查影響社會工作者職業(yè)倦怠的內容包括:工資收入、工作年限、文書工作量;再通過相關分析得出對職業(yè)倦怠產生影響的因素,具體情況詳見下表6。

表6 各因素與職業(yè)倦怠的相關分析

表7 工作年限、工資收入、文書工作量與職業(yè)倦怠的回歸分析

根據以上數(shù)據可知:(1)工資收入與情感耗竭、去人格化傾向無產生相關關系;與個人成就感(r=0.30**,p=0.00<0.01)存在強的正相關關系,所以工作收入與個人成就感有關。(2)工作年限與情感耗竭、個人成就感未達顯著水平,無產生相關關系;與去人格化傾向(r=-0.17*,p=0.01<0.05)存在弱的負相關關系,所以工作年限與去人格化傾向有關。(3)文書工作量與去人格化傾向、個人成就感無產生相關關系;與情感耗竭(r=0.33**,p=0.00<0.01)存在強的正相關關系。因此,文書工作量與情感耗竭有關。

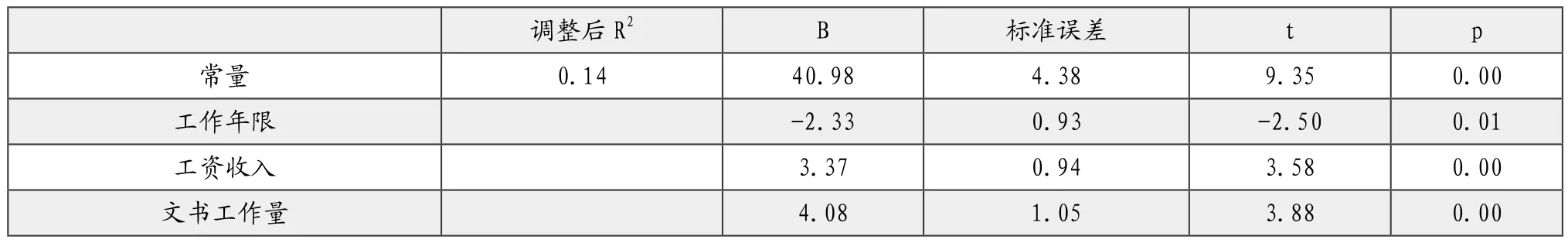

(四)各因素對社會工作者職業(yè)倦怠影響的回歸分析

本研究的因變量為職業(yè)倦怠總體情況,自變量為工作年限、工資收入、文書工作量,并根據兩種進行回歸分析,詳見下表6。

得出職業(yè)倦怠總體情況回歸方程:職業(yè)倦怠=40.98-2.33*工作年限+3.37*工資收入+4.08*文書工作量。通過回歸方程發(fā)現(xiàn)當工作年限越長,職業(yè)倦怠就越高;當工資收入越低,職業(yè)倦怠就越高;當文書工作量越多,職業(yè)倦怠就越嚴峻。

四、討論與結論

筆者在使用SPSS2 2.0軟件得出數(shù)據統(tǒng)計結果后,認為以下幾點值得討論:

第一,不同文書工作量與職業(yè)倦怠呈正相關關系。文書工作量側面反向社工行業(yè)的行政工作量問題。

第二,工資收入對社工職業(yè)倦怠影響顯著。匹配理論認為社會工作者不能在報酬上獲得滿足時,就容易出現(xiàn)倦怠感,造成職業(yè)行為失調[4]。因為社工參與職業(yè)工作,主要的目的是獲取薪資報酬。當社工獲取薪酬水平越高,越能說明自己的工作付出得到服務對象或領導的認可,以致于績效考核結果良好,從而增強內心的滿足感。與此同時,個人成就感得到提高,職業(yè)倦怠相對降低。

第三,工作年限對社工職業(yè)倦怠影響顯著。不同的工作年限代表的心理需求不同,其職業(yè)倦怠程度也不同。在研究中發(fā)現(xiàn),工作年限越短的社工,職業(yè)倦怠程度越高。依據雙因素理論,當社會工作者的期待得到滿足,他們的工作動機就會大大提高[5]。

五、對策建議

(一)政府層面

完善社會工作的相關制度,加強政策倡導,提高對社工的宣傳力度。社工政策作為社工權益及行業(yè)健康發(fā)展的有效保障,直接影響著社工對行業(yè)未來發(fā)展的心理感知[6]。

(二)行業(yè)協(xié)會

關注社工需求,落實各項社工活動,弘揚社工文化。適當?shù)募为勁c激勵能起到鼓勵作用。根據雙因素理論,社工亦需要外界的認可和鼓勵來維持心理需求,以保障工作狀態(tài)的正常運行。行業(yè)協(xié)會可依據社工服務中的優(yōu)秀案例、品牌項目、優(yōu)秀人才,建立定性的行業(yè)評選活動,及時給予社工肯定與嘉獎。

(三)社工機構

重視社工成長,促進團隊交流合作,增加機構歸屬感。公共領域工作的社會工作者會因缺乏團隊支持減低個人的成就感。機構需定期了解社工的工作狀態(tài)和心理狀況,適當給予專業(yè)上、物質上或精神上的支持。

(四)社會工作者

遵循人生階段規(guī)律,學會自我增值,不斷充實與完善自己。作為一個社會工作者,是必然要面對服務對象的,當無法為服務對象提供幫助與支持時,就會自責,陷入悲傷情緒,無法自拔。在這種高度的自我壓力之下,社工就要學會調整自己狀態(tài),遵循埃里克森人生發(fā)展八階段論的規(guī)律,明白每個年齡階段都有各自年齡階段的發(fā)展關鍵,有取舍地看待事物的發(fā)展,調整自己的心態(tài),在工作中不斷增值自我和突破自我,以實現(xiàn)個人職業(yè)追求,將職業(yè)倦怠轉換為職業(yè)動力。