淺絳蓋碗里的一盞好茶

初國卿

在淺絳彩瓷的各種器型里,我比較喜歡蓋碗。這種淺絳瓷蓋碗玲瓏三件,小巧精致,杯與蓋上的瓷畫小品也簡約生動,詩意橫生。置于案上品茶賞器,給人以足夠的玩味與愜意。這當是淺絳彩瓷實用與觀賞兩廂結合最為恰當的妙品,也是此種彩瓷風行七十年,藝術魅力至今不減的一個奧秘所在。

正是出于這一審美意趣,我才在早春時節訪景德鎮的時候,與數位國家級工藝美術大師閑談起當下景德鎮大師級的作品,幾乎都是觀賞器,而極少實用器的現象。對于這一問題,他們說也認識到了。但也有人不以為然,他們認為國大師甚至省大師是陶瓷藝術中的精英,就應當追求高端藝術,創作觀賞器;而實用器為大眾消費,應是一般工匠所為。對于景德鎮陶瓷界的這樣一種傾向,我實不敢恭維。因為自古以來陶瓷藝術都是與實用性結合在一起的,如果非要人為將實用與觀賞予以分野或割裂,這實在是陶瓷藝術的悲哀。這里不再贅述,我只是說明,陶瓷的觀賞性與實用性并不矛盾,它們能有機地結合在一起,且結合得越好,則生命力越強,蓋碗就是典型。

蓋碗在明末清初之時即開始使用,有的地方又稱“蓋盅”或“蓋杯”。其實它和“蓋盅”或“蓋杯”是有區別的,“蓋盅”為圓形,只有盅身和半圓形盅蓋,沒有托;“蓋杯”則是有杯身和杯蓋的普通茶杯,典型器如7501水點桃花蓋杯。蓋碗則是一種上有蓋、下有托、中有碗的茶具。它是中國人經過長時間積累,創制出的一種既實用又具文化內涵的瓷質器型,在民間又稱“三才碗”或“三才杯”,意即蓋為天、托為地、碗為人,暗含天地人和之意。一件小小的茶具寄寓了天地甚至宇宙之思,包含了古代哲人所謂“天蓋之,地載之,人育之”的自然之道,由此可見中華文化的博大之境和精妙之思。

到了瓷器的淺絳時代,蓋碗的制作與普及幾乎達到一個高峰時期。在淺絳彩瓷流行的七十多年的時間里,景德鎮的陶瓷藝人和文人瓷繪家制作了大量的蓋碗以供應市場需求,這一點從現存的清末民初蓋碗中即可印證。如在當今的市場和藏家手中,我們已很難看到清末民初時期的清花或粉彩蓋碗,但卻能見到淺絳彩瓷蓋碗。像汪照黎的蓋碗,我曾在沈陽的一家古玩店里一次就見到6只。蓋碗在所有實用器中無疑是最容易打碎和難以保存的,三件一起,經常磕碰;品茶之間,端起放下,它的易碎率比瓶、罐、瓷板和文房具等要高得多。但盡管是這樣,我們今天仍能不時見到,由此可見淺絳蓋碗在當年的存世量。

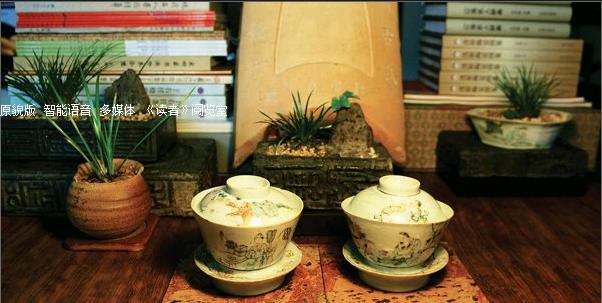

但見到歸見到,如果你想要淘得一件或一對淺絳名家的完整蓋碗,也不是易事。記得2000年之后寧波的胡越竣先生曾以7000元在寧波古玩店淘到一對金品卿的墨彩梅花蓋碗,兩年后以10倍價易手,再兩年后又想20倍買回卻未能如愿。金品卿是這樣,其他淺絳名家的蓋碗作品也同樣是一件難求。這多年,我藏淺絳彩瓷幾百件,其中蓋碗也還是不到10件,其中最可心的也只有汪友棠的一對,我稱它為“松山滴翠圖淺絳彩瓷蓋碗”(圖1)。

這對汪友棠山水蓋碗完整周正,瓷質細密,釉色溫潤。碗上的金邊有如新制,可見多少年來很少用過,說明蓋碗的主人當年對其也是寶愛有加。蓋碗的蓋、碗和托均繪有典型的汪氏風格淺絳山水,數寸大小的畫面上,山滴翠微,水漾碧波;茅亭遠樹,沙渚輕舟,很有些山渺水闊、尺幅千里的氣韻。碗上有行書題款:“松排山面千重翠。丁未冬汪友堂作。”

蓋上的題款是“云間山秀”,托上的題款為“山川挺秀”。這樣的實用器,這樣的蓋碗,不論誰見了都頗有賞心悅目之審美效果,連連稱賞,贊不絕口。

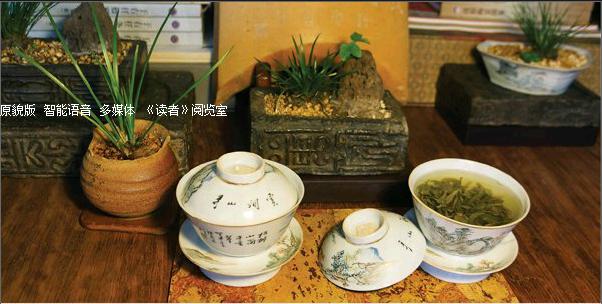

這對汪氏所繪蓋碗,我于2002年在南昌初遇,當時要價2000元,猶豫之間,被人買走。后來其玲瓏可愛的影子總在眼前晃動,兩年后我又托朋友展轉詢問,最后花了比當年高兩倍的價錢買到手。十余年過去了,在我的書房里、畫案上,我也只用其泡過一次茶,那是朋友從胡適的老家上莊歸來,送了我一盒明前新茶“金山時雨”,說此茶采自胡適故居后面的山中,當年胡適最愛喝的家鄉茶。喝這樣的好茶,當然要用好茶具,什么茶具最好呢,我想起了魯迅先生《準風月談》里的“喝茶”一篇。文中說:“喝好茶,是要用蓋碗的。于是用蓋碗。果然,泡了之后,色清而味甘,微香而小苦,確是好茶葉。”于是找出汪友棠的這對蓋碗,夜晚窗下,和友人泡上“金山時雨”(圖2)。不知是茶好,還是蓋碗好,蓋碗里的這盞綠茶果然滋味不同。朋友小心地端著蓋碗托,一邊輕啜新茶,一邊欣賞碗上的山水畫面說:“‘松排山面千重翠,那下一句正好說出了我們此時品茶的情形啊。”我知道朋友是在說唐代詩人白居易《春題湖上》中的頸聯:“松排山面千重翠,月點波心一顆珠。”當時正好有月色透過窗紗,照在我的書案上,灑在蓋碗里。嫩綠的茶湯,溶溶的月光,端著碗托,以碗蓋輕輕拂過,茶水與月光蕩漾在一起,啜入口中,咽下的,一半是中唐西湖的月色,一半是胡適上莊的茶香。

這般品過“金山時雨”,方知魯迅先生“喝好茶,是要用蓋碗的”道理。形而上的審美不說,單說這蓋碗喝茶的好處,就有多多。它沏茶之后,碗蓋總是稍稍傾斜,留出月牙似的一條大縫,茶的清香就從月牙縫中絲絲微微地透出來;喝茶時不必揭蓋,只需半張半合,茶葉既不入口,茶湯又可徐徐沁出,因其碗蓋比碗口小,蓋可入碗內,喝茶時碗蓋也不至滑落;還有碗托,又免去燙手之虞;碗蓋在碗內,若要茶湯濃些,可用碗蓋在水面輕輕刮一刮,使整碗茶水上下翻轉,輕刮則淡,重刮則濃,這種喝茶的動作情態,真是雅意婉約,其妙無比。以此蓋碗飲茶,可謂淡泊休閑,過慢生活的最好方式。

從此,我喝茶開始用蓋碗,但舍不得再用這對汪友棠,那只好用單只的馬慶云,有沖線的俞子明和汪照黎,后配蓋的喻春。馬慶云的人物蓋碗(圖3),依然是他一貫的海派畫家錢慧安一路的風格,人物形體上下小、中間大,臉型豐滿,神態閑雅,一身福氣。線描作細線鼠尾干筆,衣褶充滿動勢,背景柳絲亦用釘頭法,倍顯勁峭。俞子明的人物則依舊是歷史故事題材,“投筆封侯”(圖4),人物莊重,場面莊嚴。汪照黎的還是多用赭石與水紅色,傳統題材“樂在拈琴”,高士與童子的典型畫面。喻春的則與以往瓷繪題材略有不同,為“桃花柳燕春歸圖”,盎然明快,題款“可以清心”(圖5),正好是雨后春茶,燕子歸來之時。

這幾只淺絳彩瓷蓋碗,在我的案上可以輪流值班,三兩月換一只,陪我春夏喝綠茶,沖過金山時雨、開化龍頂、敬亭綠雪、信陽毛尖和洞庭碧螺;秋冬飲烏龍、紅茶或是花茶,包過武夷名種、祁紅、浮紅和張一元、吳裕泰。用著這樣的淺絳蓋碗喝好茶,每一盞似乎都氤氳著徽州明月、昌江煙水的顏色與氣息,每天都在馬慶云、俞子明、汪照藜和喻春的關照下享受茶之美味。

蓋碗的茶香,穿越七百年的悠悠時光,在《茶疏》《茶寮》,在《煮泉小品》《續茶經》的泛黃書頁面里飄過,帶著一分閑適,二分雅致,三分淡泊,濾過了十幾代人的靈魂,并將這種優雅的喝茶方式傳到西方,傳遍全球,從而不僅讓世界知道了中國,還知道了這種蓋碗的質地叫china。而淺絳彩瓷蓋碗,又以文人瓷畫作為標志,更將這一茶器的實用性與觀賞性做到了完美的結合,從而使每一盞好茶都能在這只蓋碗里得到生命綻放和審美升華。

(責編:雨嵐)