基于營養風險評估的個案飲食管理在潰瘍性結腸炎患者中的應用研究*

張媛媛 張雪蘭 關清

(廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院,廣西 南寧 530011)

潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)是一類多病因引起、異常免疫介導的慢性腸道炎癥,病變主要限于大腸的黏膜和黏膜下層,臨床表現為腹瀉、黏液膿血便和腹痛,呈反復發作的慢性病程[1]。腸道的炎癥反應導致腸道吸收能力下降、基礎能量消耗增加,再加上治療用藥的影響,患者易出現蛋白質營養不足、維生素和微量元素缺乏、貧血、體質量下降等并發癥[2-3]。有研究表明[4-5],UC患者發生營養風險的概率高達58.6%,如疾病處于活動期則風險更高,根據營養風險篩查結果,采取多種營養支持干預手段來改善UC患者的營養狀況,能有效改善預后,減少并發癥,提升患者生活質量。本研究根據UC患者的營養風險評分,結合以護士為主導的個案管理模式,進行個性化的飲食干預,為規范潰瘍性結腸炎患者飲食管理提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇2019年1月至2020年5月在我院脾胃病科住院的符合納入標準的66例UC患者(復發型、活動期)為研究對象。所有病例診斷標準參照中華醫學會制定的《炎癥性腸病診斷與治療的共識意見》[6]。納入標準:①知情同意并簽署知情同意書;②年齡≥18歲;③小學文化程度及以上。排除標準:①有惡性腫瘤和嚴重的心、腦、腎疾病;②有精神異常,無法正常溝通交流者;③合并其他肛腸疾病的患者。剔除標準:中途退出研究或因病情變化而中斷干預者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 患者均給予潰瘍性結腸炎常規治療及護理,根據病情程度遵醫囑給予潑尼松、柳氮磺吡啶、美沙拉嗪等藥物口服,監督患者正確用藥,觀察不良反應與副作用;給予心理護理,與患者交流溝通,通過疏導排解其心理壓力,改善不良情緒;進行飲食護理,告知患者進食富有營養、清淡、易消化及足夠熱量的食物。

1.2.2 干預組 在對照組的常規治療及護理的基礎上,采取以護士為主導的個案飲食管理,干預時間為3個月。

1.2.2.1 成立飲食個案管理小組 成員包括醫院營養科營養師1名,脾胃病科中醫醫生1名,護士長1名,護士4名,其中4名護士專科工作年限為8~15年,均為主管護師職稱。對個案小組成員進行本研究相關知識培訓,包括飲食個案管理方案內容、營養風險評分及營養專科知識、中醫辨證施護能力、UC健康教育知識及溝通能力、患者出院后隨訪流程及內容等5次培訓。培訓后對4名護士進行統一考核,考核成績達90分,方能進入飲食個案管理小組。4名護士對入組患者進行連續性的飲食管理追蹤,每名護士分管8~10例患者。

1.2.2.2 個案飲食管理方案 患者入組后,由中醫醫師進行辯證,護士對分管患者進行建檔管理,記錄患者一般資料、疾病診斷、腸鏡結果、實驗室檢查指標、腸道癥狀、中醫證型。在患者入院48 h內采用營養風險篩查表NRS-2002[7]進行風險評分,護士將患者檔案提交營養師。根據營養風險評分與營養師共同制訂初步的飲食干預方案:評分<3分,給予基礎治療+飲食干預+中醫藥膳;評分≥3分,給予基礎治療+飲食干預+中醫藥膳+腸內營養(安素、瑞能、瑞代和醫院營養科配置的營養液)。

營養師根據患者的中醫證型及營養狀況,為其制定適合UC患者的營養餐食譜,以高維生素、高熱量、高蛋白、低脂肪、易消化食物為主,同時配以中醫藥膳,如大腸濕熱證宜銀花百合羹、薏苡仁冬瓜蒸肉餅、馬齒莧粥、小麥麩餅;脾虛濕蘊證宜山藥蓮子羹、黨參山藥雞肉粥、扁豆小米粥等。護士將UC營養餐食譜交由醫院食堂,患者住院期間,由營養食堂進行每日送餐。

護士對患者每日用餐情況及對食譜的接受度進行跟蹤,將患者對營養餐及中醫藥膳的食物喜好、口味及意見及時反饋給營養師,營養師再進行食譜的調整。干預1周后,護士需再次對患者進行營養風險評分,根據評分結果調整飲食干預方案。

1.2.2.3 出院后飲食個案管理方式 ①錄制UC飲食健康教育視頻。用通俗易懂的語言為患者講解疾病相關知識,告知其營養對疾病癥狀改善的作用、飲食中的注意事項、各種營養需求等,對存在食物不耐受的患者進行飲食指導和建議。出院時,將視頻通過微信、QQ發送給患者,患者能夠通過手機隨時觀看,強化對營養知識的認知水平。②教會患者采用排除飲食法,即日常飲食中去除某些誘發、加重消化道癥狀的食物。或采用輪替飲食法,即對不耐受食物停止攝入一段時間后,重新納入食譜的飲食管理方法,從而形成正確的飲食習慣,可向患者推薦低FODMAP飲食[8]。③根據患者住院期間的飲食方案,護士與營養師共同為其制定個體化出院食譜并發放給患者。護士在患者出院后第1、2、3個月時進行隨訪,了解并記錄其疾病、飲食、用藥、體質量等情況,對患者出現的問題進行評估并與個案管理小組成員共同解決。

1.3 評價指標

1.3.1 IBS-SSS評分表[9]采用IBS-SSS評分表分別于入組后和干預3個月后評估兩組患者腸易激綜合征(IBS)癥狀嚴重程度。該表包括腹痛程度、腹痛頻率、腹脹程度、大便性狀、生活干擾程度5個項目,評估近10 d出現的IBS癥狀的嚴重程度。每項最高100分,最低為0分,總分為500分。根據總分結果分為:健康(0~75分)、輕度IBS(76~175分)、中度IBS(176~300分)、重度IBS(301~500分)。

1.3.2 營養相關指標 兩組患者分別于干預前和干預3個月后,進行相關指標監測和記錄。①體質量指數(BMI):BMI<18.5 kg/m2為體質量過輕,18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2為體質量正常,24.0 kg/m2≤BMI<28.0 kg/m2為超重,BMI≥28.0 kg/m2為肥胖。②實驗室生化營養指標:靜脈采血進行化驗,觀察血紅蛋白(HB)、總蛋白(TP)、血清白蛋白(ALB)3項營養指標。

1.4 統計學方法 采用SPSS 25.0軟件進行數據分析,患者的性別,疾病活動期、病程、病情程度等計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。患者年齡、IBS-SSS評分,營養指標等計量資料采用均數±標準差表示,組間比較用t檢驗。檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

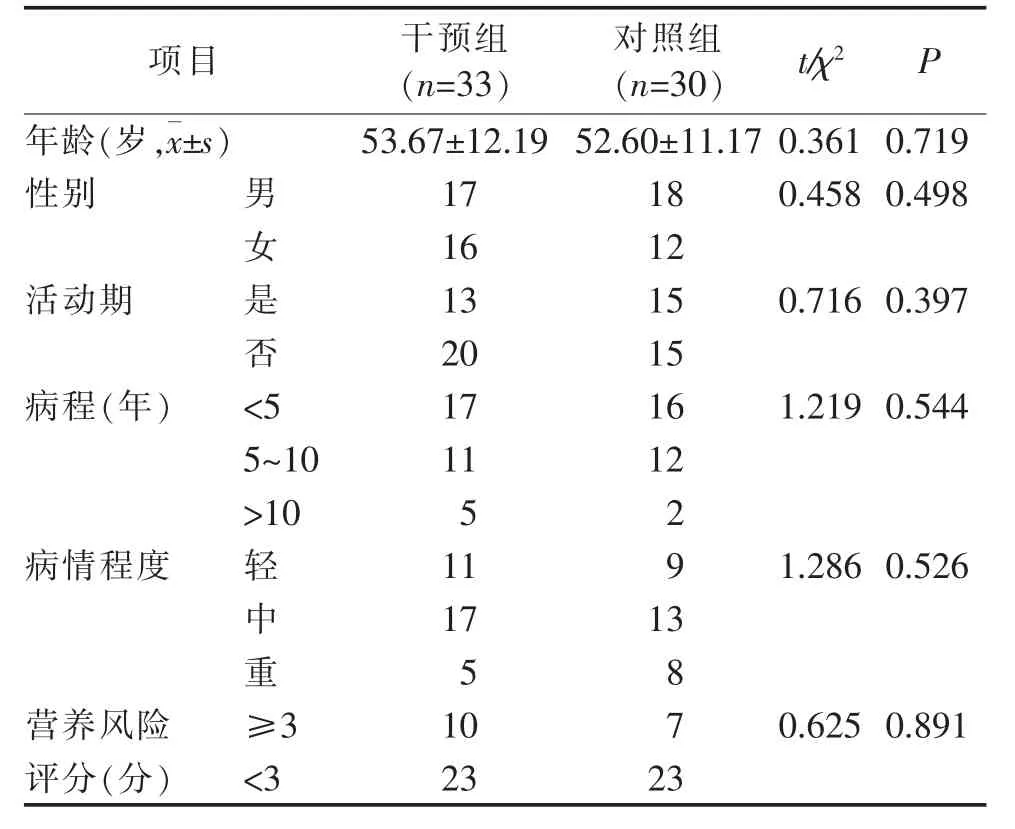

2.1 兩組患者一般資料比較 采用隨機數字表法將研究對象分為對照組33例,干預組33例。對照組剔除2例中途退出干預、1例病情變化而中斷觀察者,全程參與觀察30例。根據改良的Truelove和Witts嚴重程度分型[10],將UC患者的病情程度分為輕、中、重度。輕度:排便<4次/天,無便血,體溫、脈搏、血紅蛋白正常,血沉<20 mm/h;重度:排便≥6次/天,有便血,體溫>37.8℃,脈搏>90次/分,血紅蛋白<75%正常值,血沉>30 mm/h;中度:介于輕、重度之間。兩組患者年齡、性別、病程、病情程度、營養風險評分,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

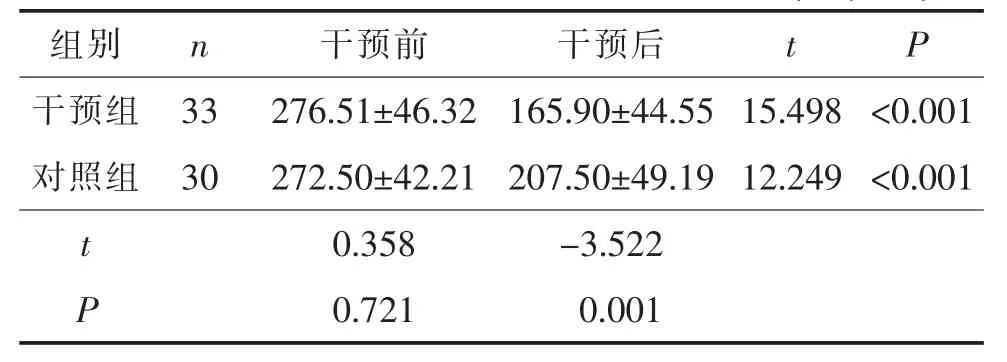

2.2 兩組患者IBS癥狀評分比較 結果顯示,干預3個月后兩組IBS-SSS評分均下降,與干預前比較差異有統計學意義(P<0.05),且干預組潰瘍性結腸炎癥狀嚴重程度評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組患者干預前后IBS-SSS評分比較(分,x±s)

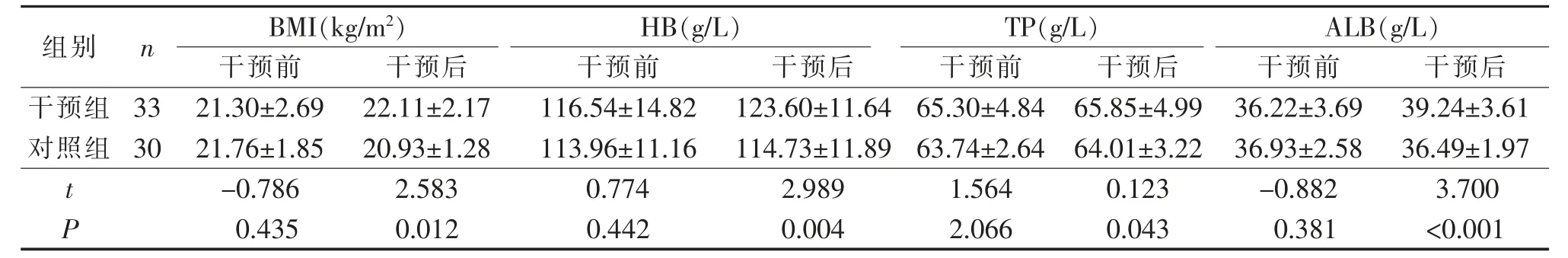

2.3 兩組患者營養相關指標比較 兩組患者干預前后的BMI、HB、TP、ALB進行比較,結果顯示干預3個月后觀察組患者各項營養指標均有提升,干預組優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者干預前后營養指標比較(x±s)

3 討論

3.1 個案飲食管理可改善UC患者的臨床癥狀 潰瘍性結腸炎臨床表現除了黏液膿血便、腹痛、腹瀉等癥狀,還會伴有全身性癥狀如體質量減輕、乏力等[11]。腸道不適癥狀是患者就診的主要原因,改善其腸道癥狀也成為醫護人員重點治療的目標。目前潰瘍性結腸炎的治療主要以緩解疾病病勢和降低發作頻率的藥物治療為主,治療藥物包括免疫抑制劑、水楊酸柳氮磺吡啶以及激素等。本研究應用IBS-SSS評分對兩組患者干預前和干預后3個月進行評估,結果顯示,兩組患者腸道癥狀較干預前均有所緩解,但通過個案飲食管理后,干預組患者腸道癥狀改善程度明顯優于對照組(P<0.01),說明個性化的個案飲食管理能增強患者臨床癥狀的改善效果。因此,提示在臨床工作中,對患者進行治療干預前應先給予營養狀況評估,結合評估情況再給予相應個案營養干預,有利于改善其臨床癥狀。多項研究表明[12-14],個性化的飲食管理方案聯合中醫藥膳可以發揮中醫在治療潰瘍性結腸炎中的優勢,保護腸道黏膜,使UC患者免受不耐受食物對機體的刺激,從而改善臨床癥狀。

3.2 個案飲食管理可改善UC患者營養狀況 多學科合作的營養管理已在國內外醫院廣泛開展,將護理人員作為患者營養風險篩查的主要執行者,能有效保證住院患者營養風險篩查率,可使患者的平均住院費用下降,并發癥發生率減少[15-16]。關注患者營養的延續性護理管理模式,在提高患者的自我管理能力及改善其營養狀況上均有顯著效果[17-19]。醫院中與疾病相關的營養不良的患病率在20%~50%之間,使用營養篩查工具應該是預防和治療有營養不良和或營養不良危險的患者的第一步[20]。UC患者存在的營養風險會對臨床結局有所影響,減少患者并發癥及疾病復發率是治療干預的主要目的。因此通過個案管理的方式,聚焦于改善UC患者的營養狀況是護士采取的有效干預手段。本研究中,護士為UC患者進行營養風險篩查,通過風險等級劃分,聯合醫療、營養等多學科團隊實施院內及院外的個案飲食管理及營養監測。結果顯示,干預3個月后,干預組患者的BMI、HB、TP、ALB等各項營養指標均有提升,且經過個案飲食管理后干預組的營養狀況改善程度優于對照組(P<0.05)。

4 結論

營養風險篩查和個性化的飲食管理是UC患者護理中的重要環節,對疾病的恢復及預后有著重要的意義。個案飲食管理的優勢在于通過專業的管理團隊對患者實施連續性個體化的指導及隨訪,根據評價效果針對存在問題再次評估、計劃、實施、評價,能極大程度上的提高UC患者的治療及飲食的依從性,能有效改善其腸道不適癥狀及營養狀況,并為建立和開展潰瘍性結腸炎患者規范化的個案營養管理提供支持,進而實現精準、科學的飲食管理。