床旁無創血流動力學監測在指導新生兒感染性休克診治中的應用價值

劉 瑛,宋 艷

(深圳市寶安人民醫院兒內科,廣東 深圳 518101)

新生兒感染性休克是常見的兒科危重癥,該病發病急、進展快,如若未實施積極有效的干預措施,可導致患兒出現多臟器功能障礙。早期液體復蘇是抗休克的重要治療措施,但患兒循環系統存在從胎兒向新生兒過渡的復雜性,各項軀體指標十分不穩定,對患兒的診斷和治療形成嚴重阻礙,因此血流動力學指標監測在診治新生兒感染性休克中意義重大。傳統的超聲心動圖檢查無法快速連續地監測患兒血流動力學指標,因而難以實時動態地了解感染性休克患兒血流動力學的動態變化[1]。床旁無創血流動力學監測技術作為一種新型的無創血流動力學監測方法,具有無創、安全、操作簡便等優勢,且可進行連續動態監測,及時準確反映危重癥患兒的血流動力學變化,從而準確快速評估病情,早期發現循環系統功能異常,及時制定正確的治療方案,有效改善患兒病情,降低死亡率和致殘率[2]。基于此,本研究旨在探討床旁無創血流動力學監測在指導新生兒感染性休克診治中的應用價值,現作如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇深圳市寶安人民醫院2017年5月至2019年4月收治的72例感染性休克患兒,按照隨機數字表法分為對照組與觀察組,每組36例。對照組中男患兒21例,女患兒15例;胎齡28~39周,平均(32.29±4.28)周;體質量1 810~2 002 g,平均(1 858.00±20.34) g。觀察組中男患兒20例,女患兒16例;胎齡27~38周,平均(32.28±4.31)周;體質量1 802~1 987 g,平均(1 855.00±20.34) g。將兩組患兒一般資料進行比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《兒科感染性休克(膿毒性休克)診療推薦方案》[3]中關于新生兒感染性休克的診斷標準者;經癥狀、體征、實驗室檢查結果確診者等。排除標準:存在失血性休克、心源性休克等其他類型休克者;合并嚴重器質性障礙疾病者;心血管狀態不穩定者等。患兒法定監護人均簽署知情同意書,且本研究經院內醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法 兩組患兒入院后均接受抗感染、營養支持、補充血容量、機械通氣等基礎治療。兩組患兒均進行新生兒血流動力學指標檢測,包括每搏心排出量(SV)、心率(HR)、心排出量(CO)、外周血管阻力指數(SVRI)及心指數(CI)等。對照組患兒通過彩色多普勒超聲診斷儀[通用電氣醫療系統(中國)有限公司,型號:LOGIQ e]進行常規心電監測。觀察組患兒進行床旁無創血流動力學指標監測,采用無創連續血壓及心輸出量監測系統(湖南摩尼特醫療設備有限公司,型號:NICAP-T20A)進行測定,測量方法為電子心力測量法,其工作原理是放置4個傳感器(具體位置:左側劍突水平線與腋中線交點、新生兒前額、左側頸部基底部及左大腿),實現對胸部電流傳導的連續檢測。取患兒平臥位,將探頭置胸骨上窩,當探頭方向與血流方向相同時信號最強,選取符合標準的超聲頻譜圖形機器自動計算SV、HR、CO、CI、SVRI值。兩組患兒均需重復測量3次,取其平均值。液體復蘇之后,兩組患兒均給予常規治療方案,應用多巴胺、多巴酚丁胺、去甲腎上腺素、腎上腺素等藥物進行治療,并根據患兒血流動力學指標監測情況調整補液量、補液速度和用藥劑量。

1.3 觀察指標 ①對比兩組患兒治療結束后血流動力學指標水平。②對比觀察組患兒治療前和治療1 h后的血流動力學指標水平。③對比兩組患兒多巴酚丁胺、多巴胺、去甲腎上腺素、腎上腺素的用量及血管活性藥物的使用時間。

1.4 統計學方法 應用SPSS 20.0 統計軟件處理文中數據,計量資料用(±s)表示,行t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

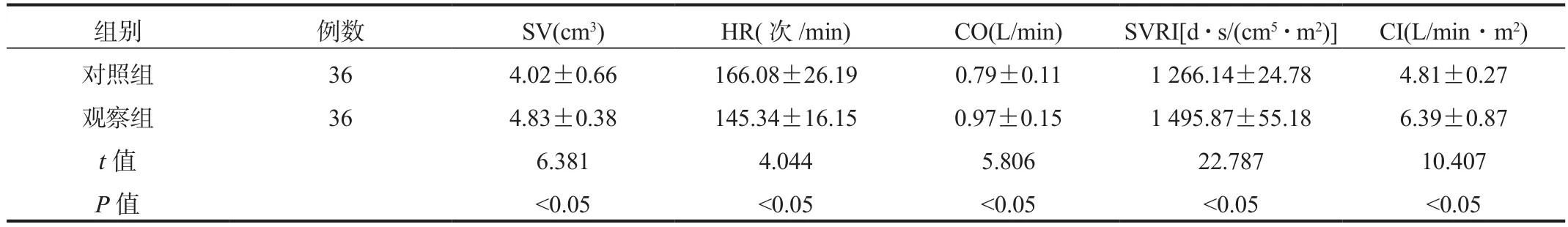

2.1 血流動力學指標 治療結束后,觀察組患兒的SV、CO、SVRI、CI指標均高于對照組, HR低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒治療結束后血流動力學指標比較( ?±s)

表1 兩組患兒治療結束后血流動力學指標比較( ?±s)

注:SV:每搏心排出量;HR:心率;CO:心排出量;SVRI:外周血管阻力指數;CI:心指數。

組別 例數 SV(cm3) HR(次/min) CO(L/min) SVRI[d·s/(cm5·m2)] CI(L/min·m2)對照組 36 4.02±0.66 166.08±26.19 0.79±0.11 1 266.14±24.78 4.81±0.27觀察組 36 4.83±0.38 145.34±16.15 0.97±0.15 1 495.87±55.18 6.39±0.87 t值 6.381 4.044 5.806 22.787 10.407 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

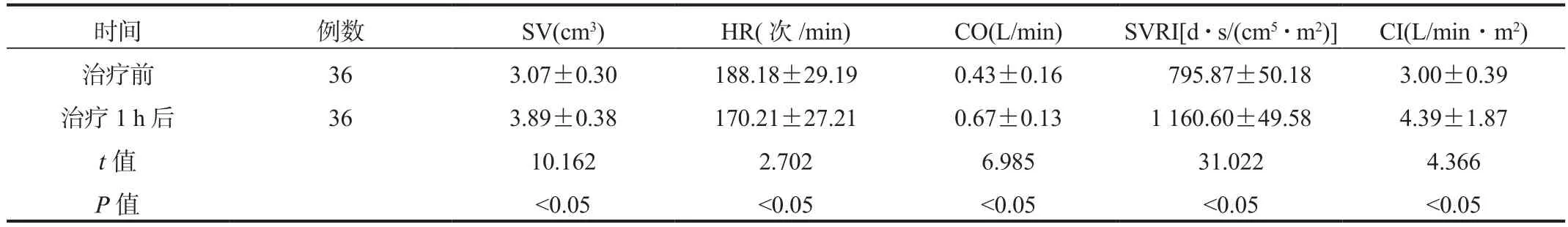

2.2 觀察組患兒治療前后血流動力學指標 相較于治療前,治療1 h后觀察組患兒的SV、CO、SVRI、CI指標均升高,而HR降低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 觀察組患兒治療前、治療1 h后血流動力學指標比較( ?±s)

表2 觀察組患兒治療前、治療1 h后血流動力學指標比較( ?±s)

時間 例數 SV(cm3) HR(次/min) CO(L/min) SVRI[d·s/(cm5·m2)] CI(L/min·m2)治療前 36 3.07±0.30 188.18±29.19 0.43±0.16 795.87±50.18 3.00±0.39治療 1 h 后 36 3.89±0.38 170.21±27.21 0.67±0.13 1 160.60±49.58 4.39±1.87 t值 10.162 2.702 6.985 31.022 4.366 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

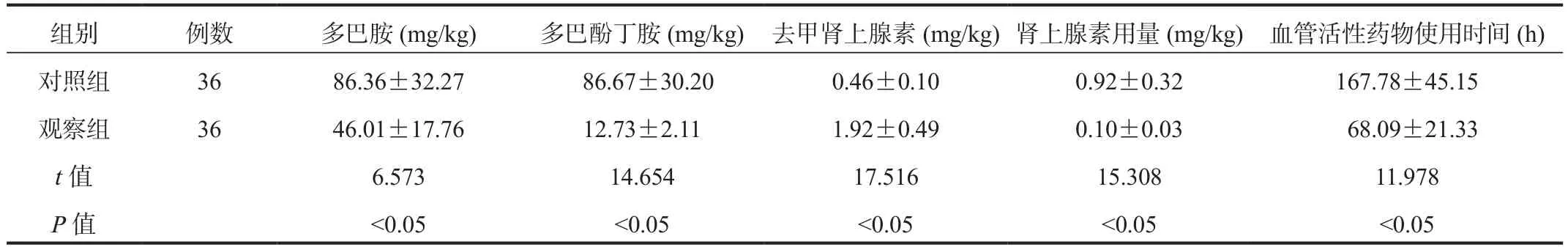

2.3 血管活性藥物用量和使用時間 觀察組患兒的多巴胺、多巴酚丁胺、腎上腺素用量均少于對照組,且血管活性藥物使用時間短于對照組,而去甲腎上腺素用量多于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患兒血管活性藥物用量和使用時間比較( ?±s)

表3 兩組患兒血管活性藥物用量和使用時間比較( ?±s)

組別 例數 多巴胺(mg/kg) 多巴酚丁胺(mg/kg) 去甲腎上腺素(mg/kg)腎上腺素用量(mg/kg) 血管活性藥物使用時間(h)對照組 36 86.36±32.27 86.67±30.20 0.46±0.10 0.92±0.32 167.78±45.15觀察組 36 46.01±17.76 12.73±2.11 1.92±0.49 0.10±0.03 68.09±21.33 t值 6.573 14.654 17.516 15.308 11.978 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 討論

感染性休克與金葡萄球菌、克雷伯菌等病菌感染有關,該病可激活機體免疫細胞,導致患兒出現急性微循環功能障礙,從而導致機體臟器血液灌注減少,無法滿足組織細胞代謝的需求,引發多器官功能損傷。抗休克治療能夠通過應用血管活性藥物、補充血容量等方法,糾正機體微循環障礙,從而改善血液灌注不足。液體復蘇是抗休克治療的重要措施,早期液體復蘇有利于維持休克患兒血流動力學穩定,改善患兒預后,而患兒的血流動力學情況又需要通過監測技術密切觀察。目前臨床上常采用超聲心動圖進行監測,其具有無輻射、無創傷性、操作簡便等特點,但超聲心動圖監測耗時較長,技術要求較高,應用時受到一定的限制[4]。

床旁無創血流動力學指標監測,能夠測量每次心臟搏動時血流動力,流經肺動脈瓣或主動脈瓣血流速度的血流動力,獲得整體循環狀態和患兒心臟功能指標[5]。臨床研究顯示,應用床旁無創血流動力學指標監測于新生兒中,具有易操作、重復性高等優點,其應用于新生兒時可信度較高,便于指導其臨床治療,實施患兒個體化評估,提升救治成功率[6]。本研究中,治療1 h后觀察組患兒的SV、CO、SVRI、CI指標均高于對照組,而HR水平低于對照組,表明在新生兒中感染性休克診治中應用床旁無創血流動力學監測可觀察患兒發生發展過程中的血流動力學變化,從而指導臨床治療,提高救治效率。

多巴胺是新生兒首選的血管活性藥物,一般聯合使用多巴酚丁胺,增加體循環血流量,若發生多巴胺抵抗,則給予腎上腺素以恢復正常的血壓和灌注,但多巴胺、多巴酚丁胺高劑量用藥可增加心肌耗氧,嚴重時導致心輸出量減少,而腎上腺素過量可導致血壓驟升、心律失常;此外,與大劑量多巴胺或腎上腺素比,去甲腎上腺素改善毛細血管和內臟血流的效果更好,不良反應更少[7]。此次研究中,觀察組患兒的多巴酚丁胺、多巴胺、腎上腺素用量均少于對照組,血管活性藥物使用時間短于對照組,去甲腎上腺素用量多于對照組,分析原因可能為,對照組患兒通過超聲心動圖進行監測,無法動態實時地了解患兒血流動學變化,其主要通過血壓、尿量等臨床癥狀的改變,根據指南選擇調整血管活性藥物有關,因此多使用多巴胺、多巴酚丁胺、腎上腺素,去甲腎上腺素用量較少,相應的患兒的血管活性藥物使用時間較長。通過床旁無創血流動力學監測可反映患兒血流動力學的變化,根據動態監測數據及時調整補液的速度,調整血管活性藥物的用量,有效補充患兒血容量,改善患兒休克癥狀[8]。本研究中,治療結束后,觀察組患兒的SV、CO、SVRI、CI指標均高于對照組,HR低于對照組,提示通過床旁無創血流動力學監測新生兒感染性休克患兒血流動力學的變化,有助于臨床及時調整補液量和用藥劑量,更好地改善患兒預后。

綜上,床旁無創血流動力學監測在新生兒感染性休克診治中具有重要作用,可以明確休克新生兒的血流動力學狀態,指導合理使用血管活性藥物,從而促進患兒復蘇,具有臨床應用價值。但是,此研究因感染性休克患兒病因不完全一致,新生兒指標缺失統一參考值,可能會影響患兒復蘇效果,因此仍需開展進一步深入研究。