我的點滴回憶

李修建

中國藝術研究院藝術學研究所

錢鍾書先生曾就“記憶”發過一番高論:“一到回憶時,不論是幾天還是幾十年前,是自己還是旁人的事,想象力忽然豐富得可驚可喜以至可怕。”我雖已在中國藝術研究院工作了十多年,卻是日復一日呆坐看書,并未有過“可驚可喜以至可怕”之事,閱歷實在堪憐。搜索枯腸,回憶了一些稍有趣味的情節,供大家一哂。

一

我是理工科出身,本科學的機電工程,興趣不大,學得不好。大二的時候,我準備通過考研換個專業,就根據興趣確定了美學專業。那時,我就讀的中國石油大學(北京)是個純工科學校,位于北京昌平,每年本科招生300 人左右。地偏人稀,獨學無友,我很是苦悶。

于是,我把要考美學專業研究生的想法告訴了一位老師。這位老師教我們機械制造、金屬工藝等專業課,他為人老實得不能再老實,樸素得不能再樸素。他身上的衣服不知穿了多少年,走路時總是低著頭,同學們迎面碰到,和他打個招呼,喊聲“老師好”,他常常手足無措,顯得不好意思,講話的語調也十分輕柔。這位老師聽到我的想法,問了我一個問題:“你考慮過以后找工作的事兒嗎?”我一時語塞,因為我真沒想過。2002年,我順利考上了中國人民大學哲學院美學專業的研究生。

直到6年以后,臨近博士畢業,開始找工作的時候,我才領會到那位老師的隱憂。我學美學,全憑興趣,因為喜愛,便以它為中心,覺得只它最好。這種想法很像井底之蛙,實在非常幼稚。美學這個專業,在20 世紀80年代曾經有股熱潮,那不過是特殊時期的特殊現象,其意義遠遠超過了學術本身。90年代興起市場經濟后,美學,連同文史哲等基礎學科,很自然地被推向邊緣,因為“沒什么用”。

本文作者大學畢業照,攝于2002年

舍友們的工作陸續確定了,大都去了外地。呂宏波選調去了福建省委宣傳部,胡泊確定了四川美術學院(后調到西南大學,最近又被福建師范大學引進);尚竑回了老家,選擇了蘭州大學;楊江濤去了重慶師范學院;張浩軍落實到了首都師范大學(后調到中國政法大學)。張法老師替我著急。他編《美學讀本》,讓我做點工作,給我署上副主編,認為對我找工作有用;他鼓勵我多跑跑,說沒準就能碰到機會;我帶著他簽贈的書到中國社會科學院面過試;我到一家醫科大學試講,他百忙之中親自幫我改幻燈片。我準備的內容是醫學美學,由于涉及到美容,幻燈片上貼了幾張美女的照片,當時他還稱贊其中的一個演員是標準的美女。我記得那次參加試講的有9 人,只我一個男生,等了一段時間,沒有結果,打電話問那邊的負責人,說是把我報上去了,但后來沒了消息。

去社科院面試,是劉悅笛老師介紹的,我去了之后和美學室的幾位老師聊了聊,結果未成。之后劉悅笛老師又跟我聯系,說他的同事梁梅老師認識一位校友,那邊可能需要人,給了我一個電話讓我試試,聯系人是方李莉老師。我和方老師取得了聯系,她告知我某天她的學生都去她家,讓我聯系安麗哲,跟著一起過去。我給安麗哲打電話,我稱呼她“安老師”。約定的那天,搭乘安麗哲開的一輛“破車”(后來我向安麗哲求證,她告訴我那輛車不便宜,只是久不清洗,顯得有點舊),到了順義方老師的家。那天去了不少學生,很是熱鬧,我記得有劉明亮、王曉寧、王婷婷等人。方老師問了我幾個問題,我回答得似乎并不好,方老師說覺得我的專業不合適。我心里感到有些沮喪,又坐著安麗哲的車回來,一路聽她閑聊,聊的什么已不記得。

再后來,王旭曉老師介紹了一個社科院的博士給我認識,也是當年畢業,要找工作。他倒很熱情,帶著我到處亂竄,跑了不少地方,但都是無的放矢,鎩羽而返。工作難找,我的情緒有些低落。有一天,我想起那個哥們,打電話問他怎么樣,本意是關心他一下。沒想到他告訴我一個電話,說中國藝術研究院需要人,你聯系一下看看。

我把電話打過去,是一位女老師接的,她說你送個簡歷過來吧。好像是下午,快下班了,我趕快乘車到藝研院送簡歷,接待我的是人事處的金澎老師,人很親切。

第二天,我就收到了面試通知。面試那天,滿滿一屋子人,社科院那個哥們也在。我認識了王磊,他是人大文學院的,宿舍就在我樓上,以前居然沒見過。還記得葉楚炎,抱著中華書局的《唐宋筆記史料叢刊》中的一本在看。當時的人事處處長張海玲老師是主面試官,她帶著微笑,問了幾個問題,我并不覺得緊張,很快就出來了。面試那天,方李莉老師又和我聯系,和我見了一面。她開著車,簡單聊了幾句。她說覺得我還不錯,想讓我到她們所,我自然很是高興。

面試結束后,社科院的哥們帶著我走進面試的屋子,對著張海玲、金澎等老師深鞠一躬,表達謝意。出門之后,他問我,當時人家問他想做什么工作,他回答想當領導,你覺得這樣說合適嗎?我竊以為不太合適,但也不好說什么。

之后的進程出奇地順利,面試之后很快是筆試,筆試之后很快簽了合同,工作就落實了。社科院的那個哥們沒有進來,可能他的專業不夠對口,也可能他的工作意愿不易達成。我再給他打電話,他的態度很有些冷淡,后來也就不再聯系了。不過,我一直對他心懷感激,要不是認識他,要不是那天給他打個電話問問他的情況,我也就錯過了中國藝術研究院的面試,今天還不定怎么樣呢。

二

2008年,中國藝術研究院招聘應屆畢業生三四十人,我被分到了“戰略中心”(全稱文化發展戰略研究中心)。戰略中心成立的時間不長,中心主任是賈磊磊老師。一同分到中心的有10 人左右,要做一個名為“中國廉政史鑒”的課題。

2008年,博士畢業合影,左起依次為胡泊、張浩軍、尚竑、呂宏波、楊江濤、本文作者

大家年齡相仿,志趣相投,很快熟悉起來。王磊是面試時認識的,我們在天通苑合租了房子。毛夫國畢業于北京師范大學,和我是臨沂老鄉。畢業于山東大學的霍明宇,和毛夫國是碩士同學。張穎畢業于北京大學,也是學的美學專業,我認識她的幾個碩士同學。她是葉朗先生的博士,主要做法國美學,學習期間主要接受杜小真先生的指導。葉楚炎研究明清小說,是北大劉勇強先生的高足。石一冰在中央音樂學院讀的博士,人很幽默,他的聊天都是一個個的段子。潘源是在本院影視所讀的書。劉藩和肖慶二人是博士后,早我們幾個月入職。劉藩在人大文學院讀的博士,算是校友。肖慶本科讀的軍校,后來改了專業。課題組成員還有早我們一年入職的任慧,還有一位陳鋒,當時好像在研究生院工作。

我們這些人,除了做課題、寫東西,還有一大任務是辦活動。戰略中心那幾年承辦了大大小小各種各樣的活動,大型的如中歐文化論壇、中美文化論壇、中華藝文獎、世界儒學大會等,事情不少。大家分工合作,有負責外聯的,有主抓宣傳的,有專做海報的,有迎賓接待的,有條不紊,配合無間,反響很好。

大家都很能干,只我最是無能。我參與的活動不多,只記得搖過兩次鈴鐺。一次是陳凱歌導演的《梅蘭芳》的研討會,參會學者很多,每人5 分鐘,發言時間快到了,我就搖鈴提醒。鈴鐺是當時的科研處處長馬盛德老師提供的,好像源自西藏,東西很大,聲音響亮。我這個工作做得不好,搖了沒幾下,就有人提醒我小點聲。還有一次是什么活動,想不起來了,只記得那次搖的鈴鐺比較小。

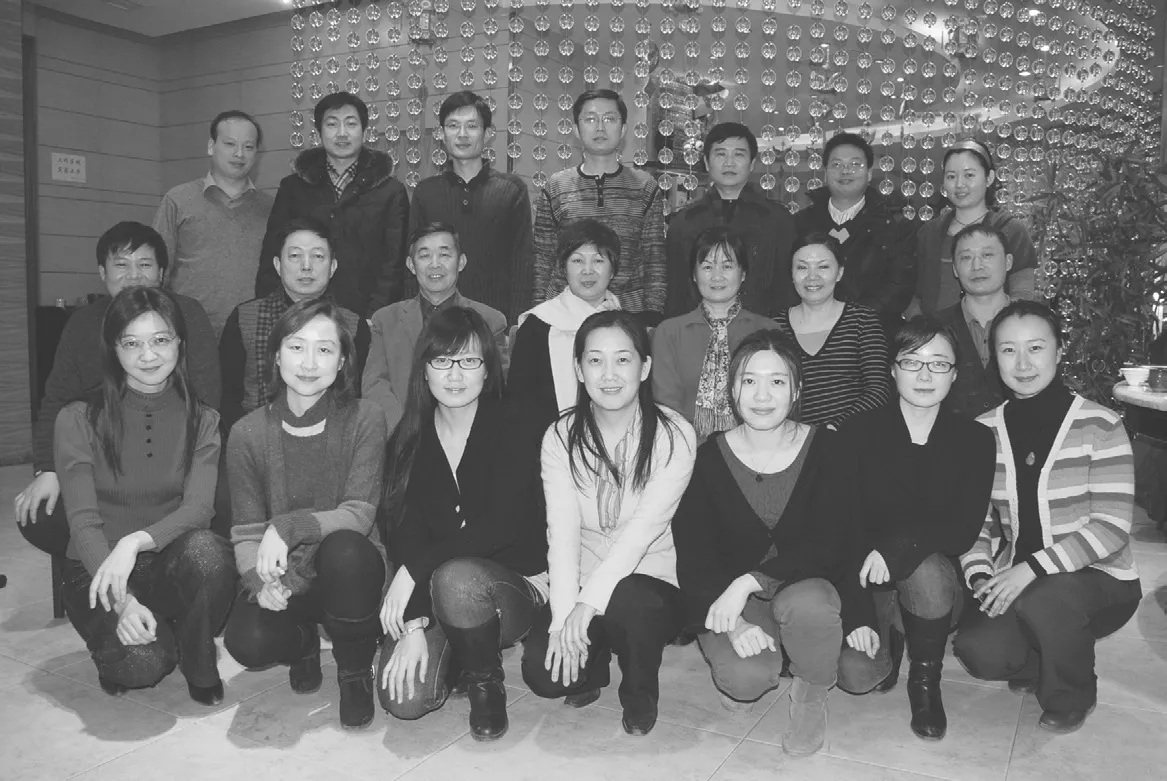

2010年2月, 與 文化發展戰略研究中心同事合影,后排左三為本文作者

我還參與籌辦過一次在澳門舉行的手工藝展,那次特意把在西藏掛過職的唐建軍老師請了過來,協助我們工作。當時戰略中心新換了一個秘書,我不記得具體安排我做什么,有時讓我一早到辦公室,然而并沒有事做,更多是聽大家聊天。葉楚炎聊他的長篇武俠小說《碧海吳鉤傳》,他說每次寫作之前,會先讀金庸的書。我也是從他那里知道的阿加莎·克里斯蒂這個人。有一次,我到楚炎家借住一晚。他家房子不算大,他的愛人丁文是做現代文學研究的,二人都有很多書,一古典,一現代,擺放在眾多書架上,各占一些地盤,相安無事,親密無間。楚炎教我玩“三國殺”,耐心地給我講規則,我對游戲向來白癡,聽得云里霧里,始終沒搞明白。第二天,楚炎做了早餐,他把面包片用平底鍋加熱了,味道真不錯,我第一次知道那種吃法。

和王磊合租的一年,過得很愉快。我們在人大讀書時雖住同樓,卻不認識。剛開始,我還主動買菜,學著下下廚房,偶爾炒炒菜,刷刷碗。時間一長,本性顯露,王磊見我實在不擅此道,就不讓我做了,洗菜、做飯、刷碗、打掃衛生,一應家務全部歸他,我只負責吃。我們在商場買了一臺微波爐,剛開始我們兩個抬著,沒走多會兒,我覺得累,便讓他自己扛了回去。我們兩個志趣頗有相投之處,最喜歡看農民頻道,舉凡養魚、養蝦的節目,我們都看得興味盎然。有一次我疑惑地問他,這個臺的廣告怎么都是農藥化肥,沒有香車美女,顯得不太一樣?他說這是農民頻道嘛,我才恍然如悟。王磊養了幾條小魚,他總是把魚食用紙包好,捻成粉末,再投入魚缸。之前的租客留下一大株滴水觀音,已快枯死,經過王磊悉心打理,重新煥發生機,長勢喜人,碩大的葉子鋪鋪展展,給室內增添了綠意。我聽說這種植物有毒,始終不敢太過靠近。王磊稱得上“志氣宏放”,他料理家務固然是把好手,品行絕高,修身齊家不在話下,但他更有治國平天下的雄心和才干。在大事大非面前,他總是一身正氣,大義凜然,堪為大任。

后面幾年,戰略中心又陸續引進了靳凱元、耿春曉、王瑜瑜、黃憶南、陳斐、孫伊、王巨川等同事,加上之前進來的張敬華、任慧等人,人丁興旺,都是得力干將。此后的活動,主要靠他們來做。

課題本身不難,應該在一年之內就完成了。不過,大家在中心待的時間不一,或長或短。此后陸續分到各個部門,如張穎去了《文藝研究》;王磊先是去了馬文所,后來在科研處任職,前兩年調到了中宣部;毛夫國和黃憶南去了研究生院;霍明宇先是到了《藝術評論》,后又去了文化所;石一冰去了音研所;任慧、肖慶和劉藩仍在戰略中心;葉楚炎則調到了中央民族大學。我還是很懷念在戰略中心的日子,大家剛剛畢業,都很珍惜難得的同事之誼,成了好朋友,見面總是感到親切。還要感謝賈磊磊老師對我的關照,沒有讓我承擔我不在行也不愿做的行政事務。

三

我好像是在2012年年底將關系轉到藝術人類學所的。不過,進院伊始,我就確定了要去那里,因此一直參與所里的活動。

那時候,藝術人類學研究所還叫藝術人類學研究中心,剛從中國文化研究所中獨立出來。中心人員不多,方李莉老師是主任,下面有邱春林、楊秀和安麗哲三位研究人員,付京華老師擔任秘書。她的愛人崔憲老師在我院音研所工作。還有一個外聘人員,大家都喊他小張,人很瘦,負責數據庫的維護等事宜。小張的弟弟小小張,較胖,受聘于文化所。小張不久離職了,又聘了一個小王。小王是河南人,畢業于天津外國語學院,學的英語專業,不會講普通話,我也從沒聽他說過英語。小王非常樸實,冬天穿著一件老棉襖,像是剛從山里走出來的,人很客氣,見了我的面主動握手問好。他力氣很大,捏得我生疼。后來小王也走了,自己辦了一個翻譯公司,他多次說有活兒就找他,免費給我做。

中心在逐漸擴大,除了楊秀和安麗哲(邱春林于2009年離開,成立了工藝美術研究所),陸續加入的成員還有中國社會科學院民族學與人類學研究所畢業的關祎、非遺中心轉過來的汪欣、美術所轉過來的李宏復(2020年8月退休)以及畢業留院的王永健。付京華老師退休之后,蔡玉琴老師擔任過一段時間的學術秘書,后來換成了侯百川,他目前還在堅守崗位。

我與王磊合租一年之后,搬到了河北廊坊。住處位于郊區,與大興接壤,外面就是莊稼地和果園。雖離北京不遠,但我不會開車,去趟單位并不容易。起初有一輛個體中巴車往返,每天有固定時間。后來開通了一輛公交,可以換乘地鐵亦莊線。去趟單位,單程最快要花兩個半小時,有時要等車四五十分鐘,往返差不多6 個小時。我記得有幾次等車,手持一本書觀看,一不留神,公交車絕塵而去,又得再等40 分鐘,感覺很是懊惱。所以,沒事我很少去單位,而單位并沒什么事,大家知道我住得遠,有事也不喊我參與。我每天待在廊坊,“地遠心自偏”,習慣了鄉下生活,節奏緩慢,不覺緊張,只是看書寫作,雖然工資少得可憐,倒也悠閑自在。很多人以為我是無業游民,替我操心,有司機喊我和他們一起跑車拉客,可惜我不懂駕駛。還有同學打來電話,勸我租地養豬,我不知道他是不是開玩笑,反正聽上去一本正經,此后我們很少聯系。

因為太孤單,我倒是很希望去單位。頭些年,馬文所成立了青年文藝論壇,主持者是李云雷,我常去參加,盡管往返辛苦,但喜歡和大家在一起,聽大家聊聊天,感覺心情愉悅。那時候,常能見到祝東力老師,以及王磊、崔柯、張慧瑜、李雷、孫佳山等人,石中琪和孫曉霞偶爾參與。馬文所現任負責人魯太光,我也是那時認識的。

其實我并不是閑得無聊。那幾年,方李莉老師喊我合寫一本《藝術人類學》,我負責西方藝術人類學學術史的梳理。劉悅笛老師喊我合寫一部《當代中國美學研究》,對1949年以來的中國美學研究情況進行總結。朱志榮老師喊我參加他的“中國審美意識通史”課題,我負責魏晉南北朝卷的寫作。張法老師又命我編一部明代美學資料選。在廊坊多年,我主要做的就是這些工作。還有就是做翻譯。我最熟悉的人,就是送快遞的,以及郵局的幾個女孩,因為幾乎天天買書,常與他們接觸。那時我手頭沒項目,購書經費匱乏,高校的幾位朋友,如季中揚、王懷義、朱媛、向麗,向我伸出援手,用他們的經費幫我買書。

每逢藝術人類學研究所的聚會,常聽方李莉老師聊天,聽她談個人經歷,獲益良多。方老師在中央工藝美術學院(后并入清華大學)讀的博士,師從田自秉先生。田先生著有《中國工藝美術史》,在工藝美術界影響深遠,享有盛譽。博士畢業之后,方老師到了北京大學社會學人類學研究所做博士后,她的出站報告研究的是景德鎮陶瓷業,很得費孝通先生的贊賞。費老年輕時就對藝術很有興趣,他一生志在富民,所招收的博士做的也都是關乎國計民生的實在議題,方老師所從事的藝術研究,很可能讓他眼前一亮。方老師與費老有過多次對話,后來這些對話編成《費孝通晚年思想錄》一書出版。1998年出站之后,方老師來到我院中國文化研究所工作,劉夢溪先生為文化所所長。在費老的支持下,方老師申請到全國藝術科學“十五”規劃國家重點課題“西北人文資源環境基礎數據庫”和“西部人文資源的保護、開發和利用”,她擔任課題組組長。這個項目的成果最終結集為“西部人文資源研究叢書”,一套12 冊出版。我進所的時候,項目已經完成。

2013年11月11日,藝術人類學研究所成立十周年合影,右一為本文作者

方李莉老師精力旺盛,一心撲在學術上,所以藝術人類學所并沒有雜事,倒是經常辦學術會議。2006年年底成立的中國藝術人類學學會,秘書處設立在藝術人類學研究所,方老師是會長,我擔任了一段時間的秘書長。2010年開始,我與所內同仁組織一年一度的學術會議,連續辦了9年。我本來性格內向散淡,毫無組織能力,勉力為之,居然堅持多年。在此期間,很得方老師鼓勵,認識了許多學界師友,視野得到開拓。我近些年工作重心之一是做翻譯,常來參會的荷蘭學者范丹姆、英國學者羅伯特·萊頓等人,我翻譯了不少他們的論著。

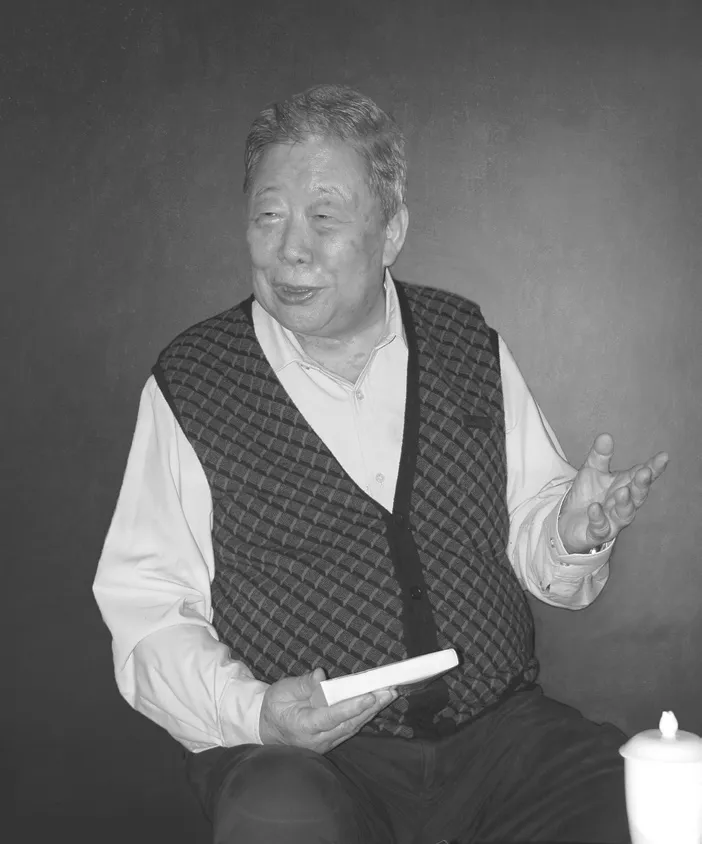

2011年10月,喬健先生在山西介休(張志東先生攝影并提供照片)

除了大會,還辦過一些小會,如藝術民族志研討會、藝術鄉建論壇等。2016年12月舉辦的藝術民族志研討會上,年近80 的喬健先生前來參會。喬健先生是著名的人類學家,和費老是好友。當晚入住酒店之后,閑來無事,我正和安麗哲聊天,忽然接到服務員電話,說是老先生在衛生間摔倒了。我們嚇了一跳,趕快跑過去,只見喬健先生坐在椅子上,他的夫人用一條毛巾捂在他的頭上。我到衛生間看了一下,地上有一灘血。喬健先生的狀態還好,頭腦清醒,神態也顯得從容。不一會,120 來了,我和李宏復老師陪同至中日友好醫院,拍片、縫合,萬幸并無大礙。印象深刻的是,我攙著老先生上完廁所,他在凈手之后,對著鏡子整理衣冠,困厄之際,仍不忘保持體面。相形之下,我很慚愧。我是做魏晉美學的,不免沾染林下之風,不大注重儀表,有些不修邊幅。喬健先生的這種修養,達到一定境界,是由內而外,自然生發出來的,更顯名士風度。喬夫人和喬先生的令郎,全程沒有絲毫怨言,甚至堅持自己掏醫藥費,修養絕好。回到賓館之后,喬健先生居然不作休息,又召集他課題組的人員開會。他的老家在山西介休,家族乃當地大族,祖父是著名晉商,父親畢業于北大,曾任山西大學教授。他主持的這一課題,專門研究其家鄉文化,成員不乏人類學界大腕,如周大鳴、彭兆榮等人,還有幾位介休的學者。先生的精神,實在令人佩服。兩年之后,聽聞喬健先生在家中無疾而終,坐在椅子上安然去世。正始之音,已不可聞。

除了辦會,方李莉老師還帶我們外出考察過幾次,如費老的家鄉江蘇吳江、江西景德鎮等地。我們在瘦癯的老縣長的陪同下,和費老的女兒費宗惠女士、女婿張榮華先生來到吳江松陵公園費老墓前,獻上《西部人文資源研究叢書》。近年來,我購買了一套《費孝通全集》,閱讀了張冠生記錄的《費孝通晚年談話錄》,讀過之后,獲益良多。像費老這樣的學術巨人,是在特殊的社會環境中誕生的,難以復現。費老之所以能有如此成就,除了時代因素,個人條件更不可缺:第一,他出身名門,從小就接受良好的教育,大學就讀清華大學,遇到諸多好老師;第二,他受到良好學術訓練,師從英國人類學家馬林諾夫斯基,博士論文《江村經濟》大受乃師推崇,使他一舉成名;第三,他志向遠大,一生志在富民,晚年位居高位,抱負得以施展,唯此最為難得;第四,他身體絕好,80歲以后每年大部分時間仍在外面奔跑調研,從不覺得勞累,85 歲以后才覺得體力漸衰;第五,他文筆絕佳,在20 世紀三四十年代就是著名的專欄作家,千字文章,隨手寫出,娓娓道來,明白如話,因此他的作品既具思想性,更有可讀性。其余條件猶可達到,唯胸懷天下蒼生的志向,最難企及,這需要腳踏實地,切實解決百姓問題,并非口頭說說。而今的學者,多為論文課題奔忙,自顧尚且不暇,何況百姓了。

在藝術人類學研究所工作的10年,我很感激方李莉老師對我的提攜,如果不是這樣一個工作機緣,我的人生或許又是另一番景象。

四

我喜歡聽年長的同事,如張慶善、金寧、祝東力、孫偉科等師長,談論他們的恭王府歲月,在戰略中心工作時,聽田青先生聊過一次恭王府的鬼故事。聽著他們繪聲繪色的描述,令人悠然神往。

那個時候,盡管物質上很是清貧,住宿條件比較惡劣,但身居王府,地處京城中心,周邊環境絕佳,每個所都集結了頂尖的學者高人,如戲曲所的張庚、郭漢城,音樂所的楊蔭瀏,美術所的王朝聞,舞蹈所的吳曉邦,紅學所的馮其庸、周汝昌、李希凡,影視所的李少白等,皆為“共和國藝術學科的奠基人”,都是舉足輕重的人物。三五好友,在恭王府湖心亭閑坐聊聊天,或者到前海后海散散步,當此之時,定然有高古之氣象吧?

2000年左右,中國藝術研究院從恭王府搬到了惠新北里甲1 號。最近,又從惠新北里甲1 號暫時搬至來廣營西路81 號。從市中心到北四環,從北四環到北五環,從地理位置上看,似乎愈益走向邊緣。不過,從近兩年的切身感受來說,我們院確實面貌一新,各個方面都在向更好的方向發展,衷心祝愿藝研院根深葉茂,越來越好!