吐魯番:絲路上的文明碩果

程遂營

河南大學文化產業與旅游管理學院

在維吾爾語里,“吐魯番”的意思是“低地”。吐魯番位于新疆維吾爾自治區的中東部,周圍高山環繞,中間是一塊盆地,盆地的最低處艾丁湖湖面低于海平面150 多米,是中國最低、世界第二低的地方。整個盆地年降水量不足20 毫米,十分干燥,夏季平均氣溫達30℃以上,最高氣溫達四五十攝氏度。吐魯番是我國夏季最熱的地方,所以叫“火洲”。

吐魯番是著名的絲路古城。一提起吐魯番,很多朋友可能會想到一首多年前流行的歌曲:

克里木參軍去到邊哨

臨行時種下了一顆葡萄

……

吐魯番的葡萄熟了

阿娜爾罕的心兒醉了

……

——《吐魯番的葡萄熟了》

說到這里,問題就來了:既然吐魯番是一片火洲,降水量那么稀少,為什么能盛產甜蜜的葡萄?這個盛產葡萄的絲路古城又發生過哪些令人回味的故事呢?

玄奘在吐魯番

我們先回憶一段《西游記》里的故事。在唐僧師徒取經的過程中,曾經路過一座“火焰山”,這座“火焰山”是什么樣子的呢?

火焰山遙八百程,火光大地有聲名。

火煎五漏丹難熟,火燎三關道不清。

……

——《西游記》第六十一回

這首詩的前兩聯連用了四個“火”字。“火焰山”有八百里火焰,火光沖天,四周寸草不生。按照《西游記》里的說法,就是:“若過得山,就是銅腦蓋,鐵身軀,也要化成汁。”(《西游記》第五十九回)后來,齊天大圣孫悟空從鐵扇公主那里借來了芭蕉扇,才扇滅了火焰,唐僧師徒才翻過了“火焰山”。

孫悟空“三借芭蕉扇”的故事雖然是小說家虛構的,但“火焰山”卻是真的。現實中的火焰山就位于吐魯番盆地中央,山上的石頭是紅褐色的,在陽光照耀下,升溫極快。夏季,太陽直射在山上,氣溫可達70 多攝氏度。從遠處看去,仿佛有熊熊烈焰從山上升騰。拿當地人的話說,就是“能烤熟雞蛋,能烙熟大餅”。所以,此山得名“火焰山”。

其實,歷史上還真有“唐僧取經”這回事。唐僧俗姓陳,名祎,法名玄奘。根據文獻記載,當年玄奘從長安出發到當時的天竺(即今天的印度)去取經。取經的時候,的確曾經翻越過吐魯番附近的這座火焰山。不過,火焰山不僅沒有把玄奘熔化,反而讓他大開眼界。

玄奘發現:在火焰山的山谷中有一條長長的水溝,溪流淙淙,林木茂密,空氣濕潤,與火焰山的熾熱形成鮮明對比。玄奘舉目望去,溝內種滿了葡萄,一眼望不到邊。玄奘看到的這條溝是什么地方呢?就是吐魯番著名的葡萄溝。

但是,吐魯番盆地既然那么缺水,火焰山怎么會有一個水源豐富的葡萄溝呢?原來,火焰山橫亙于吐魯番盆地中央,而吐魯番盆地的地形很奇特:盆地北高南低,北面是天山山脈的博格達山,海拔5000 多米,常年覆蓋著皚皚白雪,冰雪資源很豐富。但由于吐魯番盆地太干、太熱,博格達山的冰雪融水無法形成河流。所以,有一部分蒸發掉了,有一部分則滲入地下,成了潛流。其中一部分地下水就滲透到了火焰山底部,形成了葡萄溝的溪流。

不過,一個小小的葡萄溝,根本無法滿足吐魯番那么多人居住生活的需要。其他地方生活的人們如何解決水的問題呢?吐魯番人很有智慧。既然博格達山和火焰山腳下都有潛流,于是他們先在博格達山和火焰山的山腳下,根據地面植物的蹤跡,尋找到潛流的位置。一般來說,地面上植物比較茂密的地方,往往地面以下就有潛流。找到潛流后,每隔20 米至30 米打一眼豎井,將地下水匯聚,以增大水勢;接著,依地勢高低,在豎井底部鑿通暗渠,使水下流;再在盆地低洼處,把地下暗渠的水由明渠引到地面,進入澇壩(調節水量的蓄水池);最后由澇壩把水引到城鄉居民區,或引入田地,灌溉葡萄園和莊稼地。

這種聰明地利用地下水源的方式叫“坎兒井”。坎兒井是“井穴”的意思,早在《史記》中就有記載,被稱為“井渠”。它是荒漠地區一種特殊的灌溉系統,在干旱缺水的吐魯番地區曾經普遍存在。坎兒井的設計和構造相當巧妙,無須任何提水工具就能讓地下水順著地勢自動流入城市或農田。因為水在地下流動,不會因為炎熱、狂風而大量蒸發,因此一年四季流量穩定。

不過,開鑿坎兒井,不僅需要豐富的生活經驗,能夠發現地下潛流;還要有高超的施工技術,保證施工的精準度;另外,還要有強健的身體,因為在百米左右的地下施工時,往往面臨著缺氧的危險。所以,在吐魯番當地語中,坎兒井讀作“坎兒孜”,意思是“勇敢者、能干的人”。

今天,吐魯番還保留有近千條坎兒井。這些坎兒井的長度加起來超過5000公里。所以,有人把坎兒井、萬里長城、京杭大運河并稱為我國古代的“三大工程”。一條條坎兒井不僅保障了城鄉居民的生活用水,還灌溉了成千上萬頃葡萄園,把火洲變成了一片片綠洲,構成了吐魯番的生命之源。

坎兒井在吐魯番的歷史已經有兩千年左右了。玄奘取經經過這里的時候是大約1400年前,他也一定親眼看到了這項偉大的水利工程,品嘗到了甜蜜的葡萄。

大家知道,佛教是從印度先傳到西域,再傳入我國內地的。所以,處在西域的吐魯番比內地早接觸佛教。根據史書記載,唐朝時高昌國在吐魯番建都,玄奘取經路過這里的時候,高昌國的佛教風氣很濃厚。

按照原計劃,玄奘本不準備去高昌。但到了哈密后,高昌國的國王麴文泰仰慕玄奘這位唐朝高僧的大名,得到消息后,就向玄奘發出了邀請,希望他能在高昌稍作停留,傳經布道,玄奘就答應了。

沒想到,見到玄奘后,高昌王麴文泰完全被他的虔誠、博學和風度折服了,就挽留玄奘,希望他打消去天竺取經的念頭,就在高昌國作大國師。玄奘當然不答應,為此還絕食三天,在三天時間里滴水未進。麴文泰面對玄奘如此堅如磐石的西行決心,便放棄了強留玄奘的打算。但是他提出了兩個條件:

第一,與玄奘結為生死弟兄;

第二,玄奘學成歸來后,要在高昌停留3年,傳經說法。

玄奘一一答應了。

當時正值六月,是吐魯番盆地最熱的時候,麴文泰就請玄奘在那里“坐夏”。 什么叫“坐夏”呢?這本來是一句佛教用語,就是在夏天天氣炎熱的時候坐禪靜修,為了避免中暑,盡量不外出。吐魯番人掌握了這種氣候規律,不僅僧人要“坐夏”,甚至來往于“絲綢之路”上的使者、商人們也在最熱的時節停留在城內,減少外出活動,都在“坐夏”。所以,玄奘就在高昌停留了一個多月,每天為麴文泰還有高昌的大臣、高僧們講《仁王護國般若波羅蜜多經》。

到了八月初一,天氣漸漸轉涼,玄奘該出發了。麴文泰為他準備了什么呢?

物資方面,考慮到路途遙遠,氣候異常,麴文泰為玄奘提前制作了30 套法服。考慮到西土寒冷,又為他造面衣、手衣、帽、靴、襪等50 多件。同時,準備了黃金100 兩,銀錢3 萬枚,綾絹500匹。在當時,這些金、銀、絲綢,足夠取經路途往返20年所需的全部開銷。

人員方面,麴文泰讓玄奘剃度了4名小沙彌,以作為取經途中身邊的侍者,照顧玄奘。同時,給玄奘配備了護衛25人,馬30 匹,組成了一支護送玄奘西行求法的團隊。

為了使玄奘能通過眾多西域小國,順利到達印度,麴文泰對玄奘沿途的行程作了周密估算和安排,并且提前給玄奘取經可能經過的24 個西域小國的國王們書寫了24 封親筆信,每一封信附大綾一匹作為見面禮。信中大致說,玄奘既是大唐的高僧,也是我的兄弟,你們見到他就像見到了我,請多多關照!

面對如此周密的安排和慷慨的贈送,玄奘感激不盡。出發的那一天,高昌王與各寺僧侶、大臣,以及高昌百姓傾城出動,送玄奘至城西門,高昌王與玄奘相擁泣別,在場的人無不感動。

按照《西游記》里的說法,唐僧是在3 個徒弟的一路護送下,經過了重重艱難才最終到達天竺的。其實,歷史上真實的玄奘取經分為兩個階段:

第一個階段,從長安到哈密。玄奘在沒有得到朝廷允許的情況下秘密出境,一路上備嘗艱辛,有時候連一口水都喝不上。特別是從玉門關到哈密的路上,要經過數百里的莫賀延磧,風沙漫漫,人跡罕至,只能沿著駱駝糞以及倒斃在路旁的白骨摸索著前進,可謂九死一生。

第二個階段,從吐魯番到天竺。由于在吐魯番得到了高昌王麴文泰的慷慨資助和周密安排,玄奘此后一路上幾乎暢通無阻,一路上也有條件可以周游中亞諸國,遍尋佛教圣跡,順利到達天竺。這段行程與此前由長安到哈密的行程相比,真有天壤之別。

所以,吐魯番是改變玄奘取經命運的一個地方,而麴文泰是改變玄奘取經命運的那個人。遺憾的是,等到10 多年后玄奘從天竺學成回國,載譽歸來的時候,卻沒有回到高昌履行在高昌講經3年的承諾。為什么呢?

原來,就在玄奘離開高昌10 多年后,高昌發生了大事。這故事還是與麴文泰有關。

隋末唐初的時候,中原地區戰爭不斷,西域被西突厥控制了。高昌恰好處在唐朝和西突厥的中間緩沖地帶,高昌王麴文泰的態度左右搖擺,以為自己耍了個小聰明,既向唐朝表示歸附,又不得罪西突厥。但骨子里,他覺得唐朝對西域鞭長莫及,所以實際上倒向了西突厥一邊:阻斷了東西交往的“絲綢之路”——東邊來的商人不讓通過吐魯番去西邊,西邊來的商人不讓通過吐魯番去內地。

唐太宗繼位以后,著手經略西域,所以就在貞觀十四年(640)派大軍遠征高昌,高昌王麴文泰失了人心,被自己的臣子殺死,高昌國滅亡,唐朝把這里改稱為“西州”。而后,唐朝又在西域設立了安西都護府和北庭都護府,整個西域都被納入了唐朝管轄的范圍。

在高昌國滅亡3年后,即唐太宗在位的第17年,玄奘才從天竺學成歸國。在回來的路上,他得知高昌王麴文泰已經不在了,物是人非,他去那里徒增傷感,這是其一。其二,這時候的唐太宗也早得知了玄奘的大名,所以迫切希望玄奘早日歸國與他相見,不要在路上耽擱太久。所以,玄奘歸國時走的是“絲綢之路”的南道,經和田、陽關、敦煌歸國的。此后,他再也沒有到過高昌。但作為他取經之路上的美好記憶,吐魯番的那段經歷應該永遠珍藏在了他的心底。

大家知道,高昌國所在的吐魯番是葡萄寶地,所以,唐朝滅高昌的時候,一個重大的收獲是從吐魯番得到了釀造葡萄酒的技術。這樣,唐朝以后的人們才能夠享用到醇香的葡萄美酒。今天連普通的老百姓都能夠喝到葡萄美酒,還應該感謝吐魯番!

物產交流的新變

在很多人的印象里,“絲綢之路”上交易的要么是絲綢、茶葉、珠寶,要么是葡萄、哈密瓜、胡蘿卜,等等。其實,還有很多今天看來很不起眼的小動物也通過“絲綢之路”來到了中原。比如,今天受人喜歡的寵物“哈巴狗”就是通過“絲綢之路”從吐魯番傳到內地的。

那么,我們怎么能夠證明這種寵物是從吐魯番傳入內地的,它又是如何傳入內地的呢?

1972年,考古工作者在吐魯番阿斯塔那進行考古挖掘時,從一座唐代的古墓中出土了一幅破碎的絲絹畫。經精心修復,一幅迷人的場景顯現了出來:

這幅絹畫刻畫了多位婦女的形象。在畫面中心,是正在對弈(下圍棋)的兩位婦人。只見她們身穿華麗的薄紗衣裳,體態豐腴,舉止端莊,顯然是養尊處優的貴婦人。畫面右手的那位婦人,端坐在圍棋矮桌旁,手持一枚棋子,正準備落子,但又顯得有些舉棋不定。所以,后人給這幅畫起了一個名字,叫《弈棋仕女圖》。值得注意的是在畫面中,有一個小孩正在逗玩一只身型矮小,黑白相間,毛長拂地,顯得十分機靈的小狗,十分開心。因為這幅畫殘缺不全、模糊不清,不容易呈現小狗的樣子。我們參考一下唐朝畫家周昉所畫的《簪花仕女圖》,圖中也有這樣的一只小狗。

據考證,墓主人姓張,是唐玄宗天寶年間(741—756)吐魯番的一個豪族。在唐代,絹畫的作用是代替壁畫裝飾墓室,內容大都表現死者生前的事跡或生活情景。而且,畫面服飾與死者家屬身份也相符。由此,我們可以判斷:這幅畫反映了一個炎熱的夏天,張姓家庭的幾位貴婦人下棋消遣的情景。

無獨有偶,幾乎在同一時間,在數千里之外的唐朝都城長安,出現了相似的場面。唐人段成式所著的《酉陽雜俎》(卷一)里,記載了這樣一個故事:

上夏日嘗與親王碁,令賀懷智獨彈琵琶,貴妃立于局前觀之。上數子將輸,貴妃放康國猧子于坐側,猧子乃上局,局子亂,上大悅。

——《酉陽雜俎》

唐玄宗天寶年間的一個夏日,唐玄宗與他的哥哥寧王李憲下圍棋,讓琵琶演奏家賀懷智彈琵琶助興。楊貴妃站在旁邊觀看,懷里抱著一只寵物狗,叫“康國猧子”。從書中描述看,這只“康國猧子”和阿斯塔納古墓出土的絹畫上的那只小狗幾乎一模一樣。

唐玄宗棋藝一般,但又特別好強。這次眼看又要輸給寧王了,急得額頭上冒出了汗。楊貴妃看在眼里,急在心上。她靈機一動,心生一計,放開懷里的“康國猧子”。只見這只小狗蹦蹦跳跳到了棋盤上,攪亂了棋局。棋被弄亂了,當然無法分出輸贏。聰明的“康國猧子”替天子挽回了面子,唐玄宗龍顏大悅。

同樣是在唐玄宗天寶年間,同樣是在下棋消遣,而且同時都出現了一只相似的小狗。難道這只是一種巧合嗎?

世上有很多無巧不成書的事,但這次巧合之間卻有密切的關聯。

據記載,唐高祖武德七年(624):

(麴)文泰又獻狗,雄雌各一,高六寸,長尺余,性甚慧,能曳馬銜燭,云本出拂菻國。中國有福菻狗,自此始也。

——《舊唐書·高昌傳》

吐魯番的高昌王麴文泰又向唐朝的開國皇帝唐高祖進獻過兩條小狗,一雄一雌(此前似乎也曾獻過,但沒有留下記載)。這兩條小狗長1 尺多,高只有6寸,但很聰明。聰明到什么地步呢?能嘴里叼著馬韁繩牽馬,晚上的時候,還能嘴里銜著蠟燭給主人照明。這種狗出自拂菻國,所以叫“拂菻狗”。中原地區有拂菻(或稱“福菻”)狗,就是從這個時候開始的。

拂菻狗怎么到了吐魯番呢?

原來,這個拂菻國就是東羅馬帝國,建都在君士坦丁堡,那里盛產這種小狗。因為這種狗非常聰明、小巧、可愛,深受上流社會、特別是女性貴族的喜愛,所以,“絲綢之路”開通后,拂菻狗就被商人們販賣到了中亞的康國(今中亞阿姆河、錫爾河流域),被康國人叫做“康國猧子”。再后來,拂菻狗又沿著“絲綢之路”來到了吐魯番,成了吐魯番上流社會的寵物。在吐魯番阿斯塔那出土的《弈棋仕女圖》正好反映了吐魯番的貴族婦女們把這種狗當成寵物的情景。

與此同時,這種狗也成了唐朝宮廷貴妃們的新寵。甚至,到了唐朝后期,這種寵物狗還出現在了四川成都。成都的女詩人薛濤曾作過一首詩:

馴擾朱門四五年,毛香足凈主人憐。

無端咬著親情客,不得紅絲毯上眠。

——薛濤《犬離主》

薛濤在詩里說,這條小狗已經在家里馴養了四五年,毛香足凈,非常得主人的歡心。但有一次,這只小狗無端地咬了一位前來串門的親戚一口,從此之后,主人就懲罰它,不讓它睡在紅線絲毯上了。這首詩很形象,足以說明這只狗受寵愛的程度,也證明在成都生活的薛濤對這樣的小狗非常熟悉。

以上我們說到了吐魯番絹畫里的拂菻狗、楊貴妃懷里的那只“康國猧子”、《簪花侍女圖》里的犬,以及薛濤詩歌里的那只無名犬,這幾種犬是不是同一種犬呢?后來,有很多學者進行了大量研究。著名史學家陳寅恪先生最后下了一個結論:無論拂菻狗,還是“康國猧子”,以及《簪花侍女圖》里的犬、薛濤詩里的那只無名犬,最初都來自拂菻國,也就是東羅馬帝國,是同一種犬沿著“絲綢之路”傳入我國過程中不同時期的叫法。到了后來,我國民間統一把這種狗稱作“哈巴狗”,至今未變。

看來,受人喜歡的哈巴狗已經有一千多年的歷史了,這也是絲路文化交流的長河中一朵小小的浪花吧!通過哈巴狗,我們看到了吐魯番這個地方的貿易特點:它已經完全突破了絲綢、茶葉這些用品,甚至涉及到了鮮活的物品和寵物。

唐代吐魯番地區的兒童教育

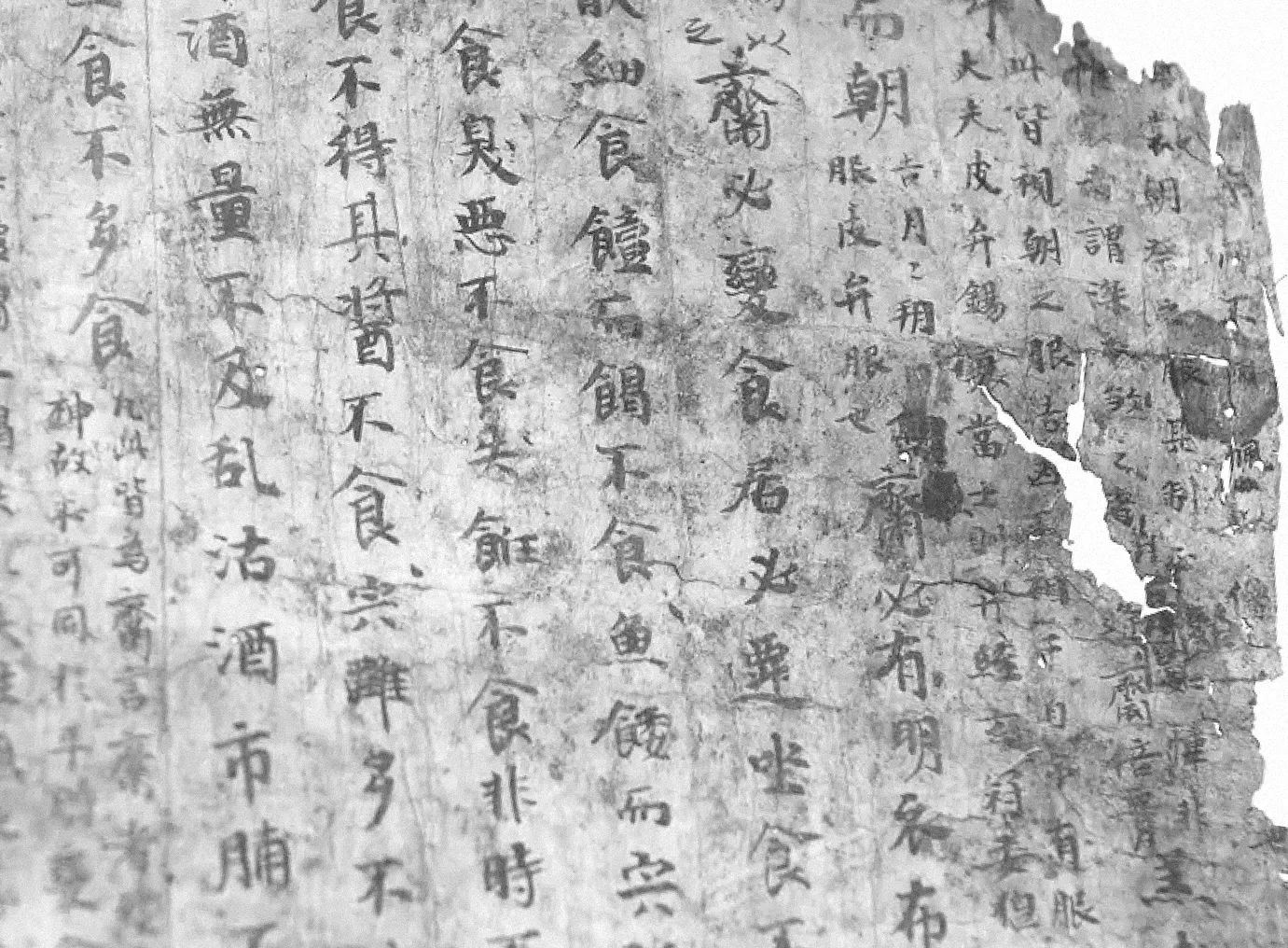

《論語鄭氏注》(局部) 唐景龍四年(710) 新疆吐魯番阿斯塔那出土 (新疆維吾爾自治區博物館藏)

從大處說,孩子是一個國家、一個民族的未來;從小處說,孩子是一個家庭的未來。所以自古至今,我國都非常重視對孩子的教育。那么,古代吐魯番的孩子是如何學習的?那些孩子的學習方式又給我們展現了一個什么樣的吐魯番呢?

1969年,考古工作者在吐魯番阿斯塔那古墓發現了一份手抄的《論語鄭氏注》。這個抄本的抄寫人是一個年僅12歲的孩子,名叫卜天壽,吐魯番人。在抄本的末尾還附有幾篇抄寫人自己創作的詩詞和雜錄。這一發現在當時引起了很大震動。

大家知道,《論語》輯錄了孔子生前的言行,是儒家最重要的典籍。《論語》有很多注釋本,其中,漢代的經學家鄭玄注釋的本子就叫《論語鄭氏注》。這個本子在唐代以后就失傳了。沒想到,在吐魯番重新被后人發現。

在抄本中,卜天壽抄寫了《論語》的前五篇——《學而》《為政》《八佾》《里仁》《公冶長》,抄寫得工工整整、一絲不茍。在抄完了《公冶長》之后,他還標注了日期、姓名:“景龍四年二月一日,私學生卜天壽。”

景龍是唐中宗的年號,景龍四年就是710年。距今已經1300 多年了!

吐魯番遠在大西北,而且卜天壽只是一個12 歲的孩子,他為什么抄寫《論語》寫本?又是什么人讓一個12 歲的孩子抄寫這么多儒家經典呢?

卜天壽親自寫下的“私學生”幾個字透露了其中的玄機。

原來,唐朝時期的吐魯番叫西州,其行政管理制度和內地是一樣的。內地的學校教育制度也隨之在吐魯番建立起來,所以,這里州有州學、縣有縣學,配置地方學官、博士等教授貴族子弟。孔廟也隨之在吐魯番建立起來,孔子的儒家思想也在吐魯番得到了廣泛傳播。

除了政府主辦的官學之外,由寺院資助的私學也開始在吐魯番興辦起來,卜天壽所上的就是一所私塾。這個私塾設在一個叫開覺寺的寺院里,由寺院資助附近窮人家的孩子免費在這里讀書學習。寺院為什么有能力資助私塾?根據留下來的大量吐魯番文書可以看出,吐魯番的寺院經濟發達,它們掌握了大量的葡萄園,寺院往往靠出租葡萄園就能獲得大量的經濟收益。一些寺院就拿出多余的資金,做一些善事。于是,吐魯番就有了大量的私學,也叫“義學”,就是義務開辦的學校。

當然,有學校就會有老師,有老師就會立規矩。卜天壽抄寫的《論語鄭氏注》應當就是私塾老師布置的作業,讓學生按時抄寫,認真領會。有趣的是,在完成了老師布置的作業之后,卜天壽這個孩子還作了好幾首詩歌,附在抄寫本的后面。其中,有一首很稚嫩的五言絕句。為什么說這首詩稚嫩呢?我們看這首詩:

寫書今日了,先生莫醎池。

明朝是賈日,早放學生歸。

——卜天壽《五言絕句》

這個孩子把“莫嫌遲”寫成了“莫醎池”,把“假日”寫成了“賈日”,不是顯得很稚嫩嗎?但這些錯別字恰好能證明這首詩是這個孩子作的。而且,錯別字并不影響這首詩歌的價值。

一個12 歲的孩子就能作出這樣的詩歌,而且基本押韻、規范,實在難能可貴。而且,吐魯番私塾的孩子還有假日,可以享受玩樂的時光。在詩的末尾,卜天壽還沒忘了提醒老師,明天就是假日了,希望老師今天早點放學。看來,卜天壽是一個相當聰明伶俐,而且略帶頑皮的孩子。

卜天壽的父母是誰?家庭是什么背景?家里是種植葡萄的農民還是牧民?我們都不得而知。但可以肯定的是:

首先,卜天壽不是一個豪門子弟,否則他不會到一個寺院里上私學。

其次,唐朝是一個詩歌繁榮的時代,盛唐的詩風也吹到了吐魯番這個偏遠的小城。

第三,一千多年前,儒家思想文化已經在吐魯番扎了根,一個12 歲的孩子就能了解那么多孔子的言論和思想,證明吐魯番已經是一塊被儒家思想文化滋潤的沃土,文化教育應當得到了相當的普及,幾乎和內地沒有什么兩樣。

這樣看來,卜天壽這個孩子隨手寫下的文字就不再是埋藏在地下的冰冷古籍,而是充滿溫度的人類心靈古今相接的鮮活寫照!

今天,當我們再次唱著《吐魯番的葡萄熟了》,走進吐魯番這座絲路名城,去神圣的葡萄溝、震撼人心的坎兒井,以及底蘊厚重的交河故城、高昌故城、阿斯塔那古墓群參觀時,都不由得心生敬畏!